Comment dater certains téléphones Français

C'est plus de 140 noms de personnes/sociétés

qui ont innovés, fabriqués, améliorés les

téléphones du début jusqu'aux années 1940-60.

En France, entre 1880 et 1910 des dizaines de noms de constructeurs

au service des sociétés existantes, apparaissent. Certains

ont produit une multitude de modèles différents tandis

que d'autres se sont contenté d'un ou deux modèles. En

voici une liste non exhaustive.

Dans le Paris de 1880, on comptait une centaine d’entreprises électriques

mais seulement quelques-unes de télégraphie ou de distribution

électrique. Une poignée d’entre elles étaient

de grande taille comme celle de Christophe (galvanoplastie ; 1000 ouvriers),

celle de Breguet (250 ouvriers), ou encore celle de Leclanché

(fabrication de piles ; 50 ouvriers).

|

- Achard : 22 rue du Cloître Saint-Merri

75004 Paris |

- Girard et cie : 10 boulevard Morland

Paris |

1878

1878Retour

La plus grande partie des récepteurs et des transmetteurs qui

sont détaillés dans cette étude sont d’origine

française belge ou allemande; le lecteur pourra s’en

étonner et nous taxer de partialité; il n’en est

rien, et la multiplicité des téléphones français

s’explique d’elle-mème, si l’on tient compte des

procédés d’exploitation dans les différents

pays.

Le service téléphonique est exploité soit par des

Compagnies, comme en Amérique, soit par l’Etat,

comme en Allemagne, en France...

Lorsque l’exploitation est entre les mains de Sociétés

privées, chacune d’elles impose ses modèles d’appareils

à ses abonnés, et la plupart de ces appareils ne diffèrent

guère que par la forme.

- Aux Etats-Unis d’Amérique, par exemple, le récepteur

Bell est presque universellement

adopté; on le retrouve en Belgique, Angleterre et dans

beaucoup d’autres pays.

- En Allemagne, où l’Etat fournit les appareils à

ses abonnés, le modèle est unique et n’est modifié

que si l’abonné désire un appareil de luxe. C'est

essentiellent la compagnie Siemens & Halske

pour les premières années.

- En Autriche et en Hongrie, nous ne trouvons guère que

des Deckert et des Berliner

;

- Dans les pays du Nord ce sont principalement des modèles

Ericsson.

- En France, au contraire, au début chaque abonné

achète son appareil. qui ne peut être choisi que

parmi ceux qui offrent de bonnes garanties de construction et dont le

rendement a été reconnu satisfaisant.

A ce double point de vue, chaque système a été

examiné avec le plus grand soin par les agents de l’Administration

française désignés à cet effet, et l’admission

n'est prononcée que si l’appareil proposé ne laisse

rien à désirer.

Dès 1878-1885 les premiers téléphones à

plaque, (très recherchés par les collectionneurs)

étaient munis de transmetteurs à crayons ou baguettes

de charbon (comme les premiers modèles Ader à

plaque).

Evolution oblige, vers 1885-1890 arrivent les téléphones

à micro fixe, qui sont munis de transmetteurs à grenailles

moulé, puis suivront les micros à charbon

granulé (ou en poudre de carbone).

Nous avons constaté vers 1900, surtout à l’étranger,

une tendance très prononcée en faveur des microphones

à charbon granulé , presque partout, on cherche

à les substituer aux microphones à baguettes de

charbon.

De même, on est bien revenu des anciens errements qui consistaient

à installer séparément chez l'abonné les

divers instruments qui constituent son poste, au contraire, on réunit

dans un petit meuble qu’on cherche à rendre élégant

les divers éléments qui entrent dans la composition d’un

poste d’abonné : transmetteur, récepteurs, appel

magnétique, sonnerie, pile de microphone.

Il est fort probable qu'il y ait des incohérences et des erreurs

et des manques, merci de me les communiquer.

Retour

Pour le bohneur des collectionneurs :

Dès que les premiers réseaux téléphoniques

urbains furent installés en France, la lutte s'engagea entre

les constructeurs d'appareils.

Certains réseaux étaient exploités par la Société

générale des téléphones, d'autres

restaient la propriété de l'État,

Évidemment, la Société n'admettait sur ses réseaux

que les appareils dont elle possédait les brevets; mais l'État

restait libre d'adopter pour son service tels appareils comme cela lui

convenaient; il avait intérêt même, tout en n'admettant

que des instruments de premier choix, à établir la concurrence

entre les fabricants, de façon à faire profiter

les abonnés des perfectionnements que cette concurrence ne manquerait

pas de faire naître.

Le nombre des types de téléphones, d'abord restreint,

augmenta rapidement, à mesure que la téléphonie

elle-même se développait.

Premier fait marquant Pour nous éclairer sur la période

de tel ou tel appareil :

Pour les téléphones connectés sur le réseau,

l'état ordonne une normalisation de la fabrication des appareils

:

L'abaissement des taxes après la nationalisation de 1889, eut

pour conséquence une augmentation considérable dans le

nombre des abonnements.

Chaque constructeur d'appareils électriques voulut avoir son

modèle de téléphone. Beaucoup cherchèrent

à produire à bon marché. Il en résulta que,

si les appareils avaient bel aspect, si les parties visibles étaient

soignées, les organes cachés n'étaient pas toujours

d'un fini irréprochable. « Du moment que l'appareil fonctionne

bien, disait-on dans les milieux intéressés, cela suffit.

» Non, cela ne suffit pas, et l'Administration chargée

des réparations, tant pour son compte que pour celui des abonnés,

ne pouvait se désintéresser de la question.

Aussi, le 10 juin 1892, adressait-elle aux constructeurs un programme

auquel ils devaient se conformer, à dater du 1er

janvier 1893, sous peine de voir prononcer l'interdiction

de l'emploi de leurs appareils sur le réseau.

| « 1° Toutes les vis entrant

dans la construction des appareils téléphoniques devront

être faites avec des tarauds fabriqués avec un jeu

qui sera établi par les soins du Dépôt central

des Télégraphes et dont un exemplaire sera remis aux

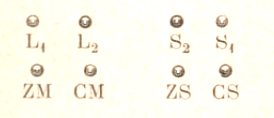

constructeurs qui en feront la demande. « 2° Les contacts à butée seront absolument proscrits et remplacés par des contacts à frottement. « 3° Il y aura lieu de supprimer les boudins qui sortent des joues des bobines d'induction. Noyer dans ces joues des plots métalliques sur lesquels on prendra les communications avec les circuits de la bobine. « 4° Ne faire usage que de paillettes d'acier, avec contacts platinés, pour les ressorts de communication. « 5° Le ressort antagoniste du crochet mobile devra fonctionner, d'une façon normale, sous des poids de 200 à 600 grammes attachés au crochet. « 6° Les vis à bois seront remplacées par des vis à métaux ou par des boulons. Les têtes des boulons seront munies d'un pied et les écrous refendus, pour permettre le serrage au tournevis. « 7° Toutes les communications seront établies en fil de cuivre, recouvert d'un isolant avec tresse de coton ou de soie et terminé par des poulies en laiton. La tresse sera rouge pour le circuit primaire, bleue pour le circuit secondaire, jaune pour le circuit d'appel et des trois couleurs pour les fils communs à plusieurs circuits. « 8° Les bornes auront la disposition et porteront les indications : L1+L2 pour les fils de lignes, S1+S2 pour la sonnerie d'appel, ZS+CS aux pôles - et + de la pile d'appel, ZM+CM aux pôles - et + de la pile du microphone.  « 9° On n'emploiera, pour les joues des bobines d'induction, que du bois de buis, bien sec et bien sain. (Depuis, l'emploi de l'ébonite a été autorisé.) « 10 ° Les cordons souples seront attachés sur les récepteurs à des bornes extérieures. « 11° Les membranes des récepteurs seront vernies. » Enfin, l'Administration, sans en faire une obligation, conseille l'adoption des dispositions suivantes : - 1° Fendre les têtes des boutons pour permettre le serrage au tournevis. - 2° Placer le crochet commutateur à gauche, ce qui permet à la personne qui se sert du téléphone d'avoir la main droite libre.. - 3° Ne plus faire usage, pour les bobines des récepteurs, de bobines en bois qui se fendent, et employer, au contraire, des joues métalliques soudées sur le noyau, en veillant à ce que cette carcasse métallique soit bien isolée du fil qu'elle supporte.

Nous nous plaisons à reconnaître que le programme de l'Administration a provoqué une sorte d'émulation entre les constructeurs, et que les nouveaux types de récepteurs et de transmetteurs sont beaucoup plus soignés que les anciens. |

Retour

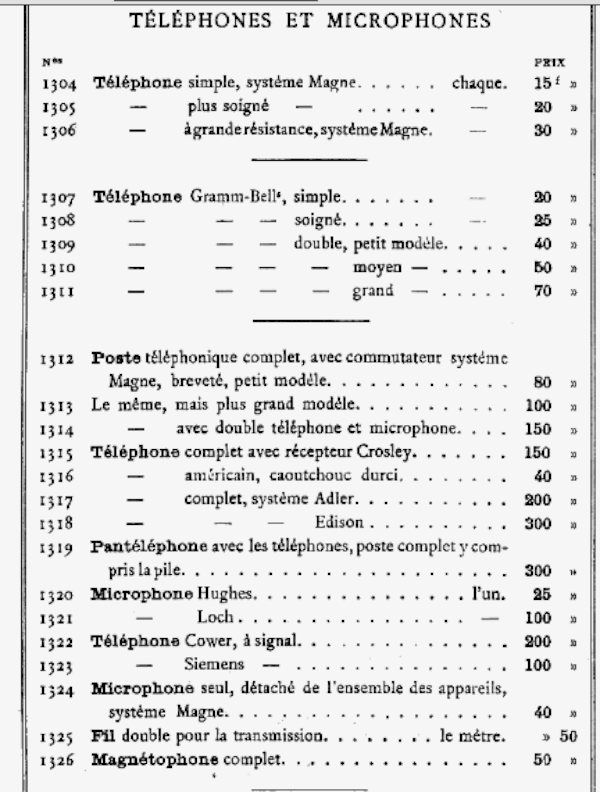

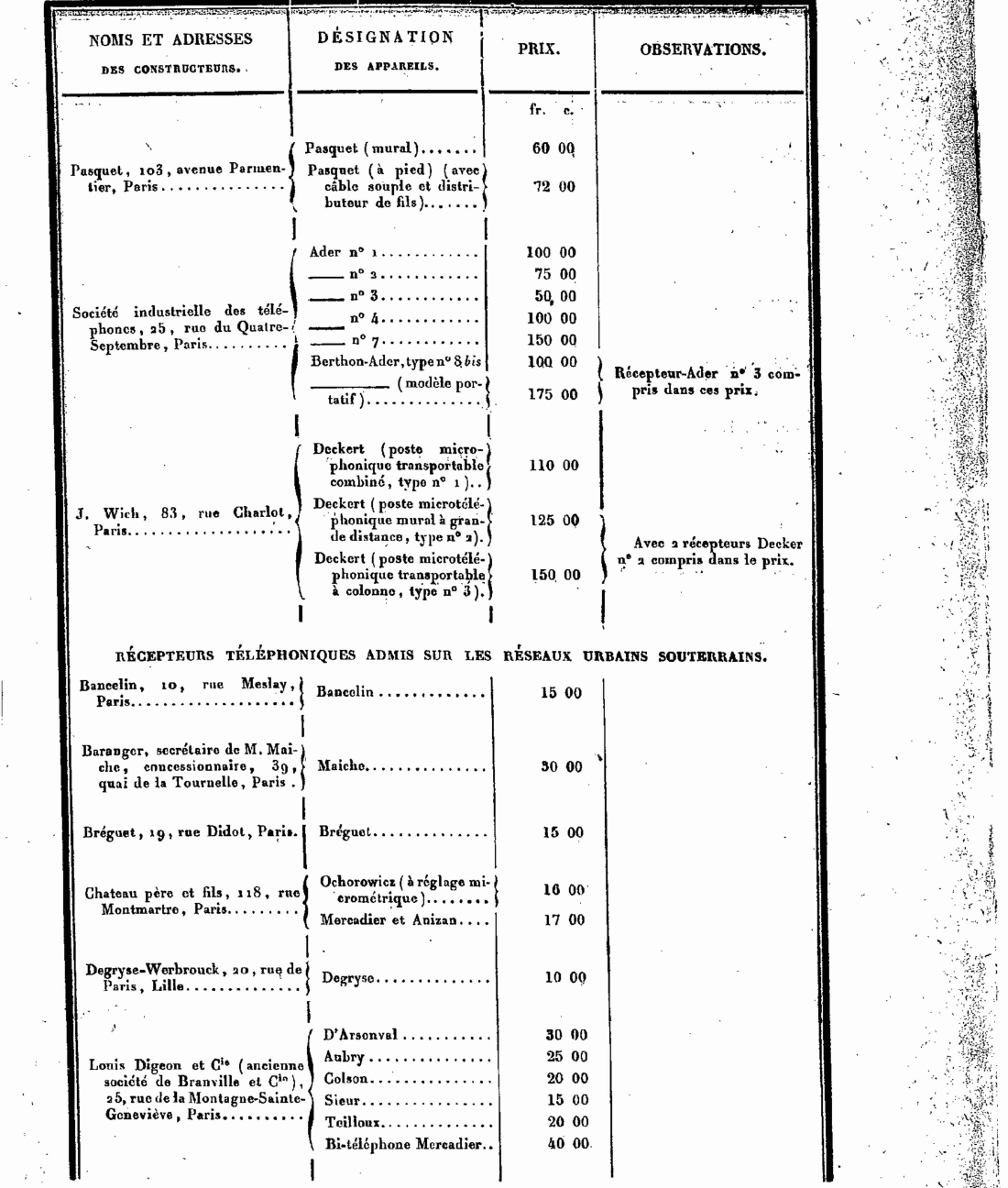

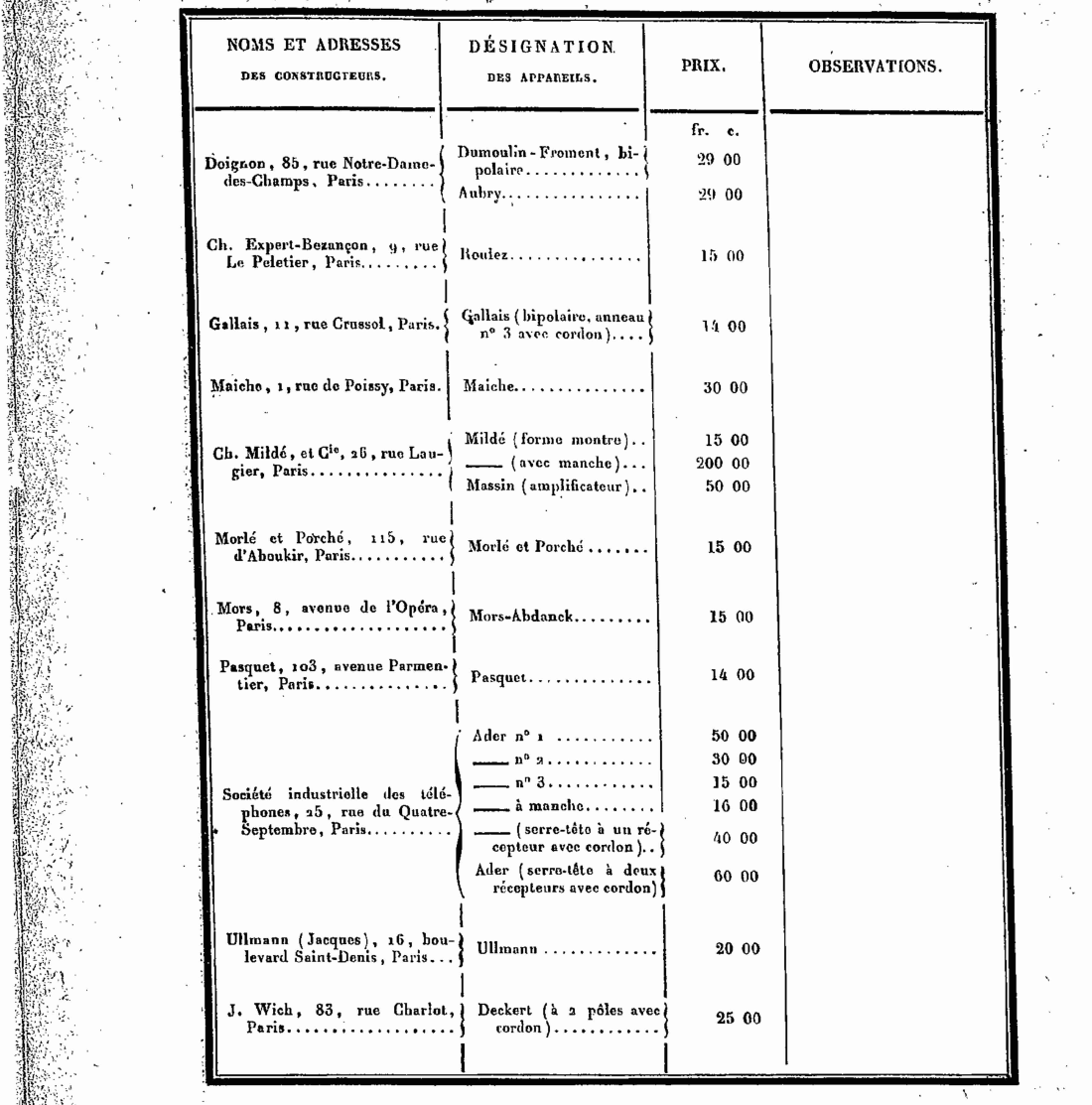

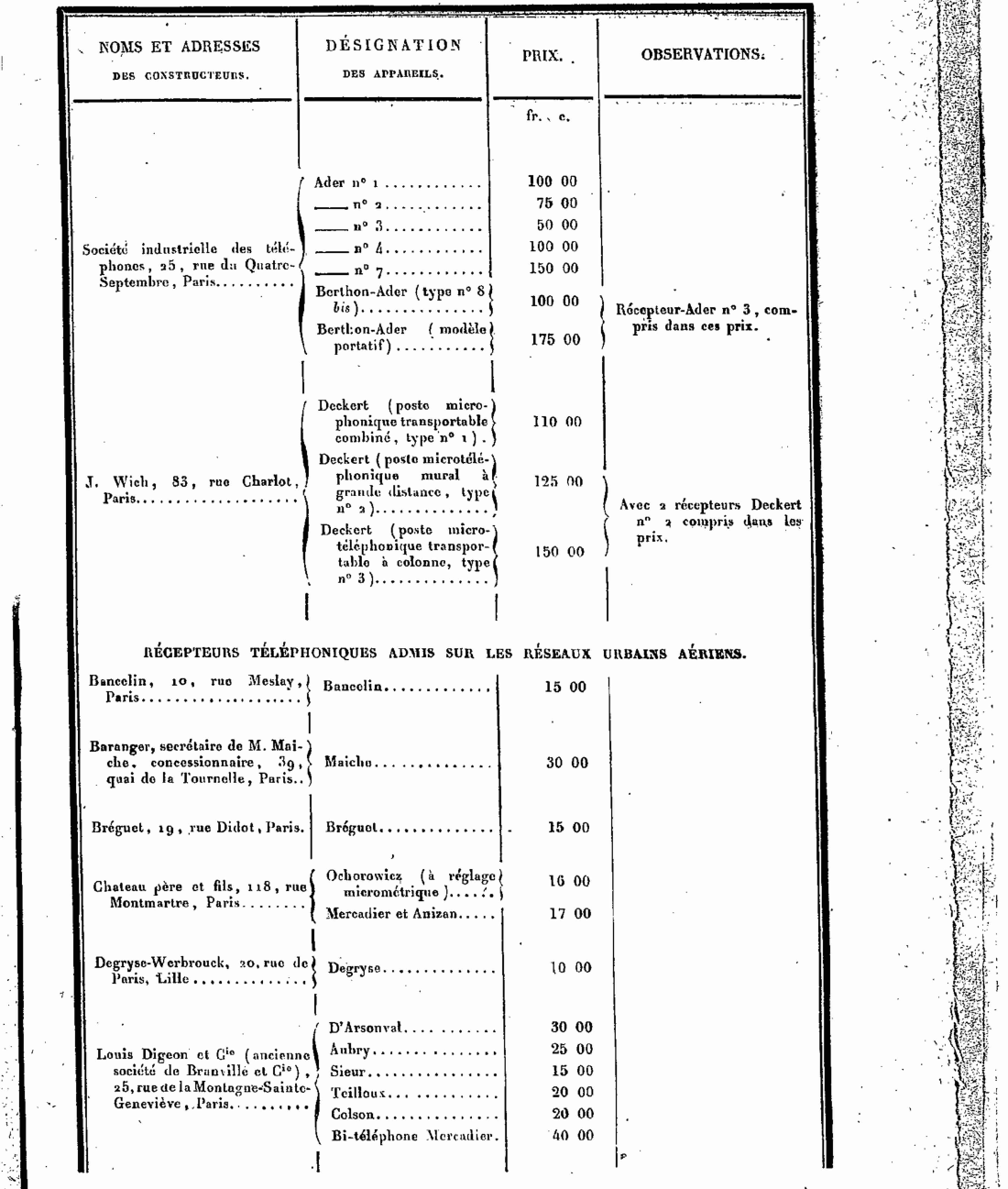

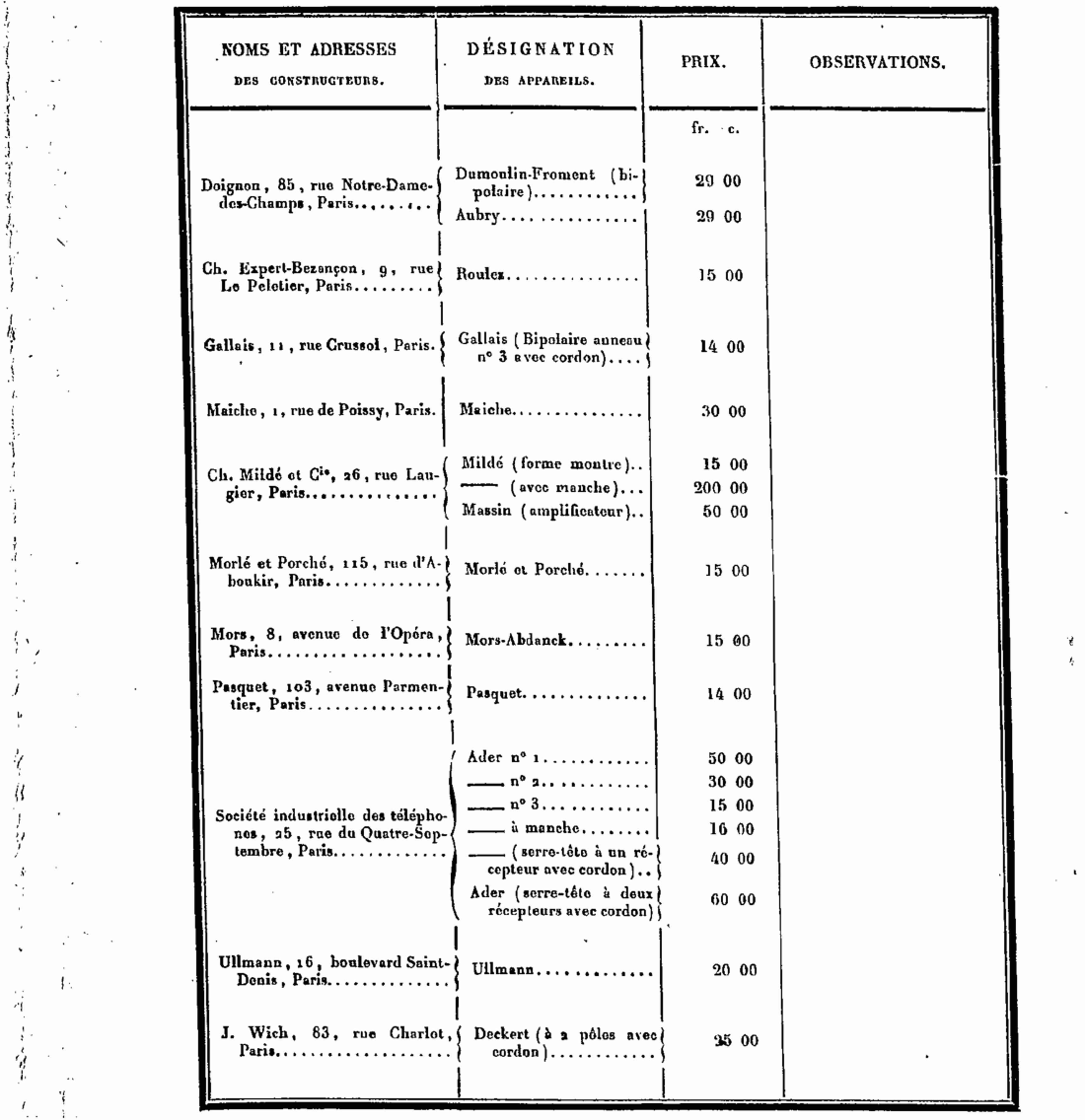

Prix de téléphones en 1890

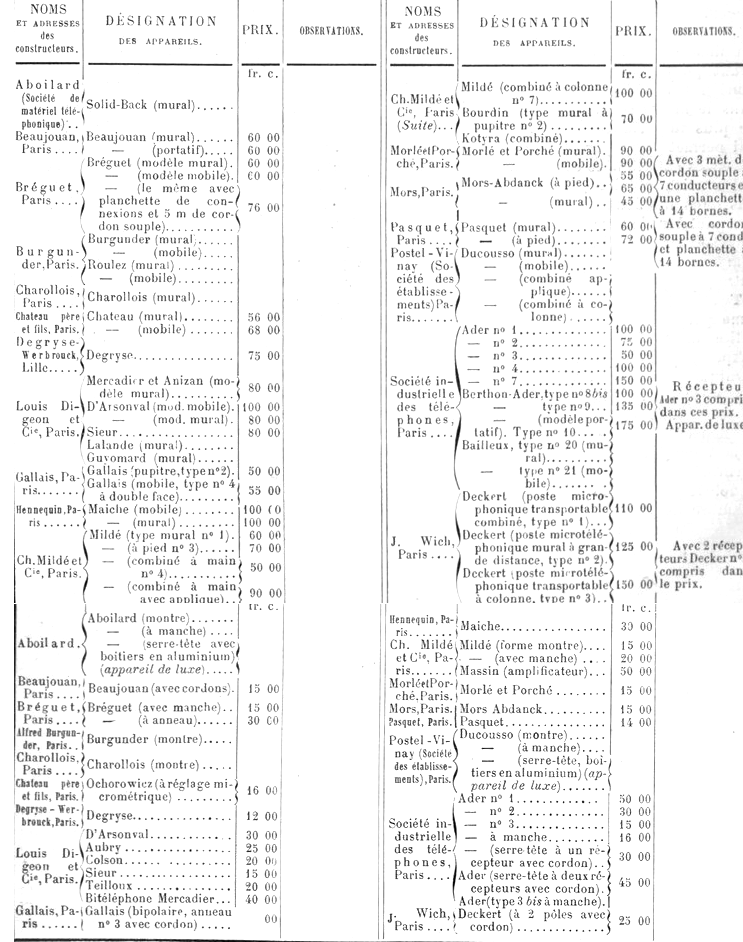

Voici la liste des appareils conforme aux préscriptions de cette circulaire du 10 juin 1892 du directeur des P&T.

Tableau

des transmetteurs puis des récepteurs

Tableau

des transmetteurs puis des récepteurs1889

Un autre fait marquant :

L’administration des P&T en

prenant à sa charge, au mois de septembre 1889, l’exploitation

des réseaux téléphoniques concédés

à différentes compagnies privées, n’a qu’en

apparence créé à son profit un monopole. Quelque

paradoxale que puissc sembler cette manière de voir, il est certain

que s’il y a eu accaparement des deniers des abonnés au

profit des caisses de l’Etat, il y a eu aussi appui et protection

donnés à l’initiative des inventeurs, dans le but

de réaliser et d’appliquer les perfectionnements qui pouvaient

avoir pour résultat d’améliorer le fonctionnement

général du service.

Les premières sociétés concessionnaires exploitaient

les brevets de certains inventeurs et s’en tenaient là;

elles louaient leurs appareils aux abonnés qui n’étaient

pas admis à utiliser d’autres instruments que ceux fournis

par la Société.

Dès que l'Etat eut pris en mains l’exploitation des réseaux

déjà en service et de ceux à créer, il n’en

fut plus ainsi.

Conserver pour cette exploitation les quelques instruments monopolisés

eût été arrêter tout progrès.

Adopter un appareil unique eût peut-être donné l’avantage

de l’uniformité. Mais cette mesure aurait également

contribué, dans une large mesure, à ralentir le zèle

des inventeurs.

Il ne fallait pas songer non plus à admettre sur les réseaux

tous les appareils que le public, trompé souvent par des apparences

mensongères, se serait cru autorisé à utiliser,

s’imaginant avoir introduit dans son foyer le dernier

degré de la perfection, alors que souvent il n’aurait acheté

qu’un appareil de rebut, Il fallait donner satisfaction à

tous, inventeurs et public, l’administration ayant charge

d’âmes; la tâche était difficile. Lorsque vous

avez contracté un abonnement téléphonique, il ne

suffit pas que l'appareil que l’on installe chez vous vous donne

plus ou moins satisfaction; il faut aussi qu’il donne satisfaction

aux milliers d’abonnés qui paient pour s’entretenir

avec vous et qui seraient lésés s'ils ne pouvaient y parvenir.

Les exigences de l’administration sont donc justifiées lorsqu’elle

soumet à des épreuves rigoureuses, avant de les admettre

sur ses réseaux, les appareils nouveaux de chaque catégorie

présentés par les constructeurs.

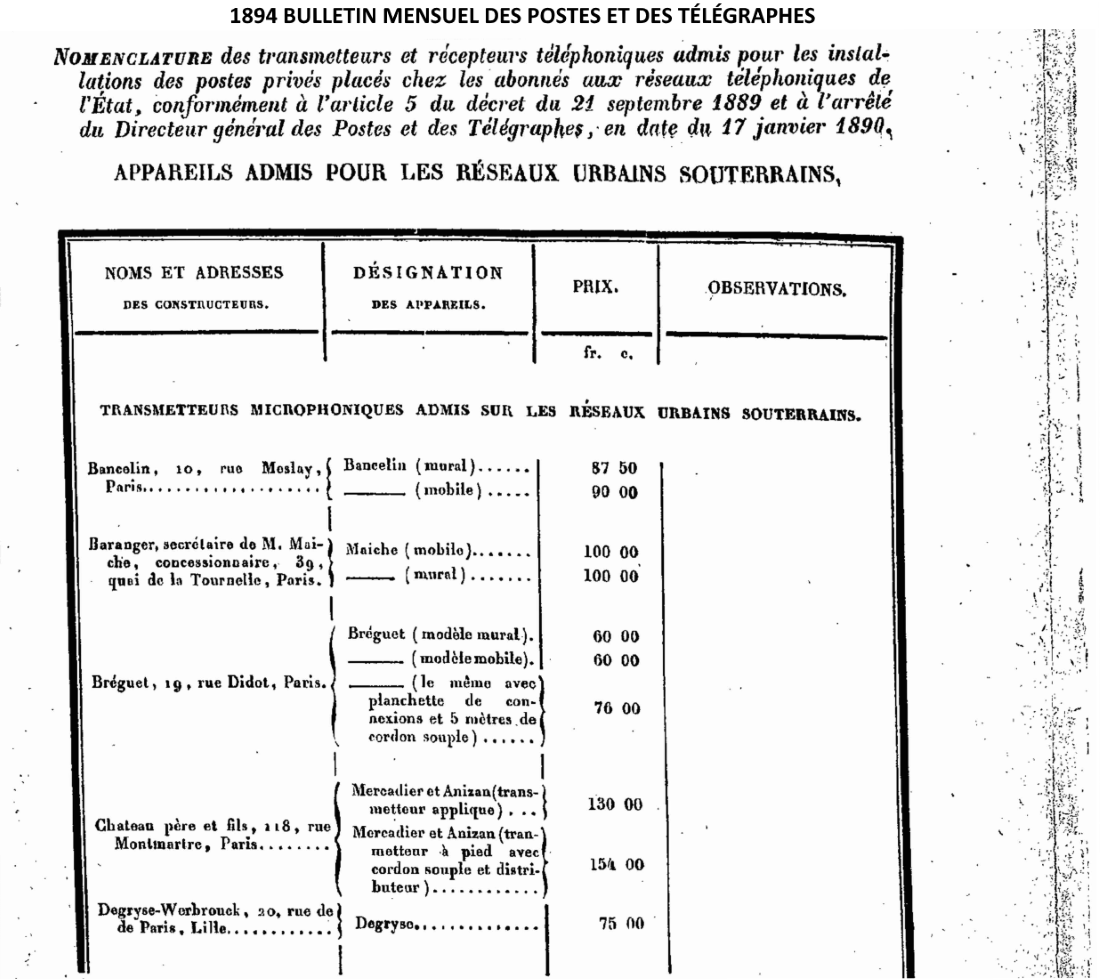

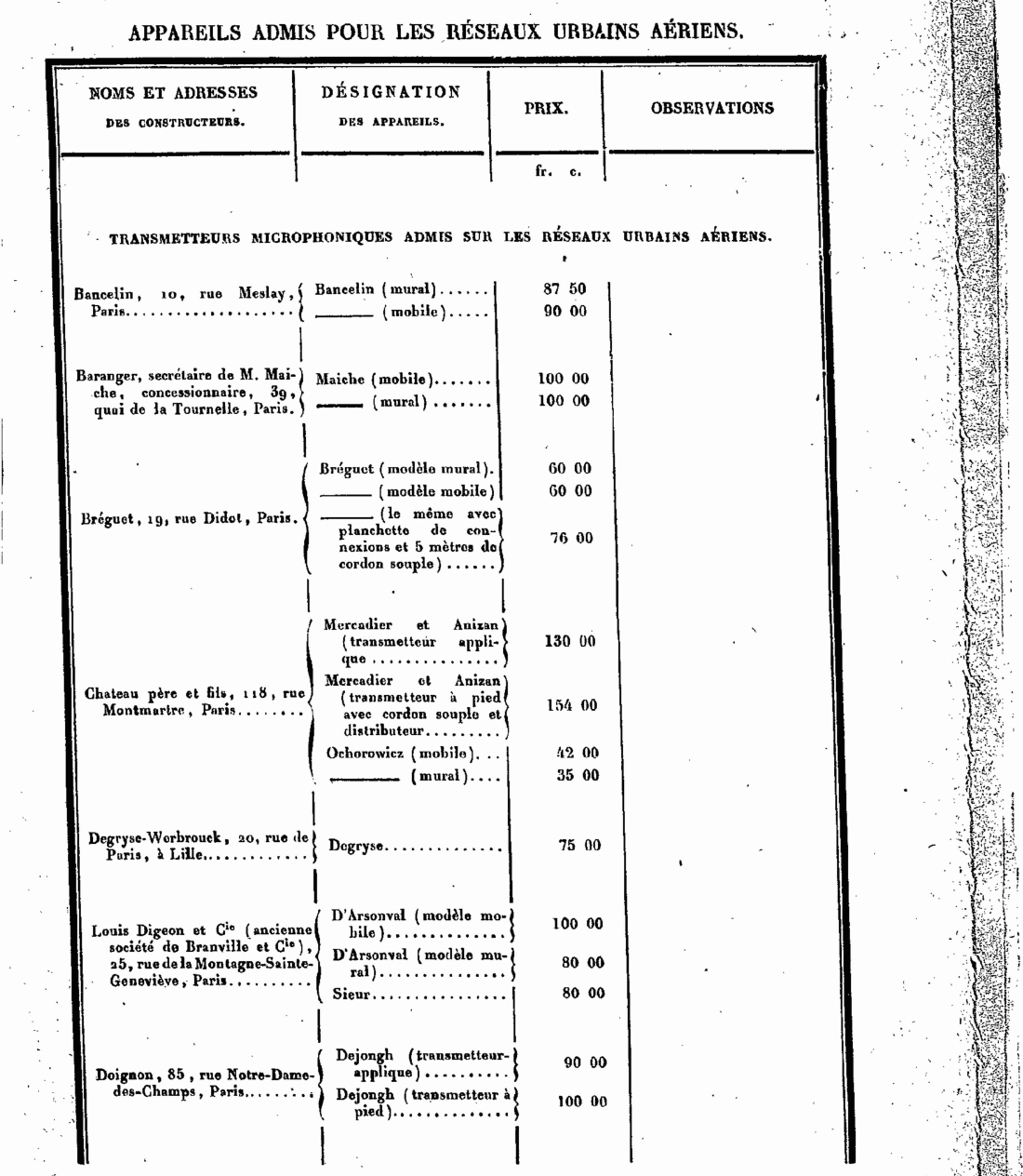

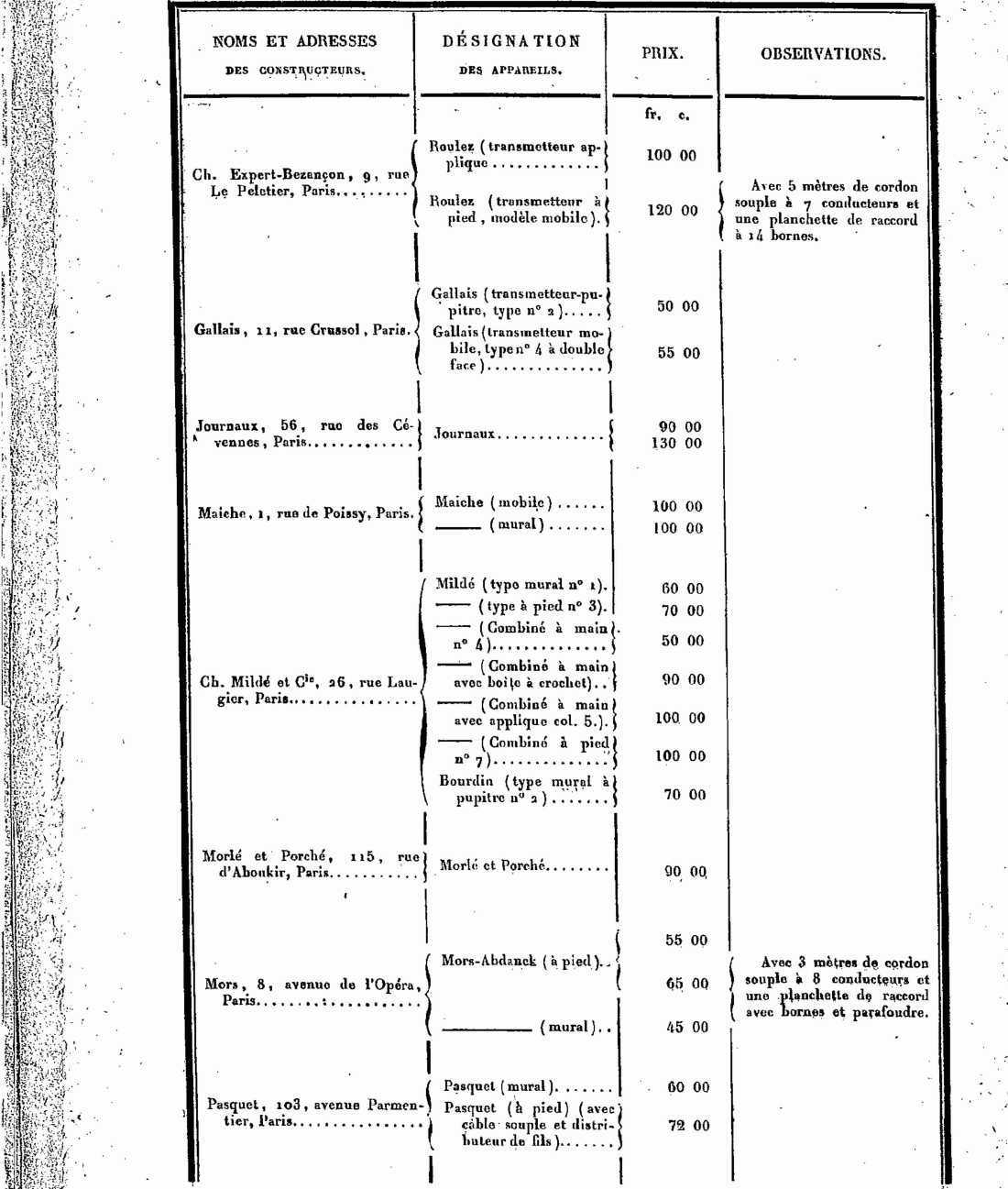

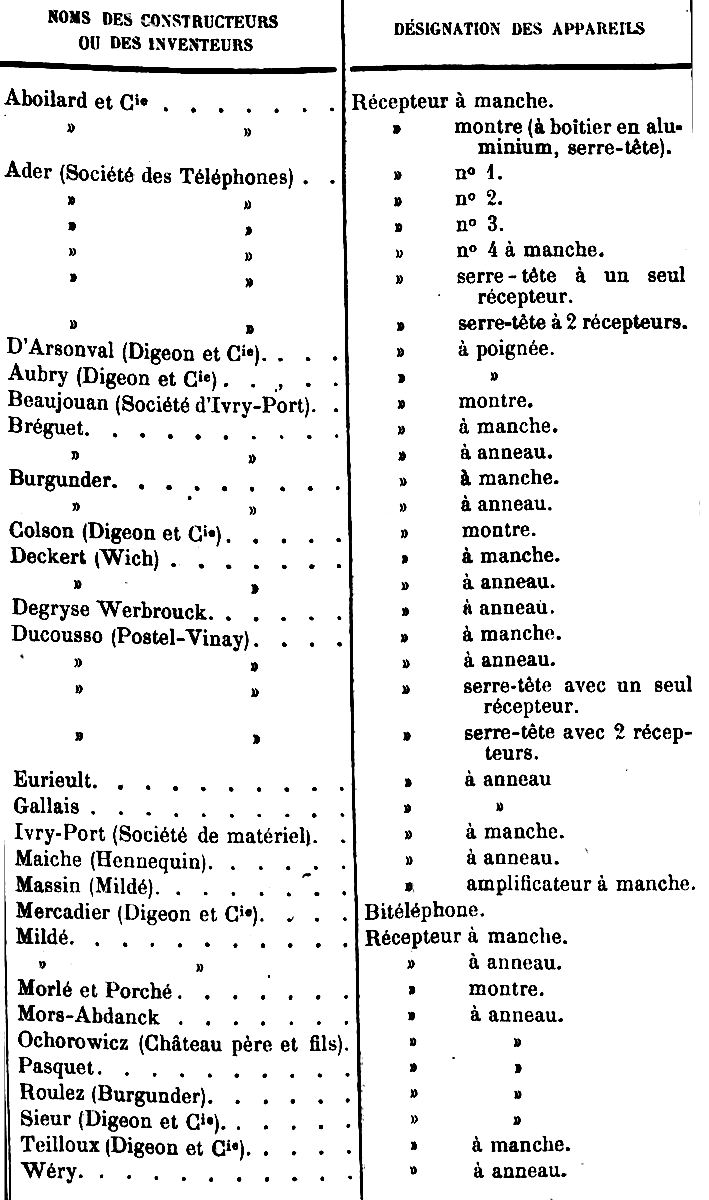

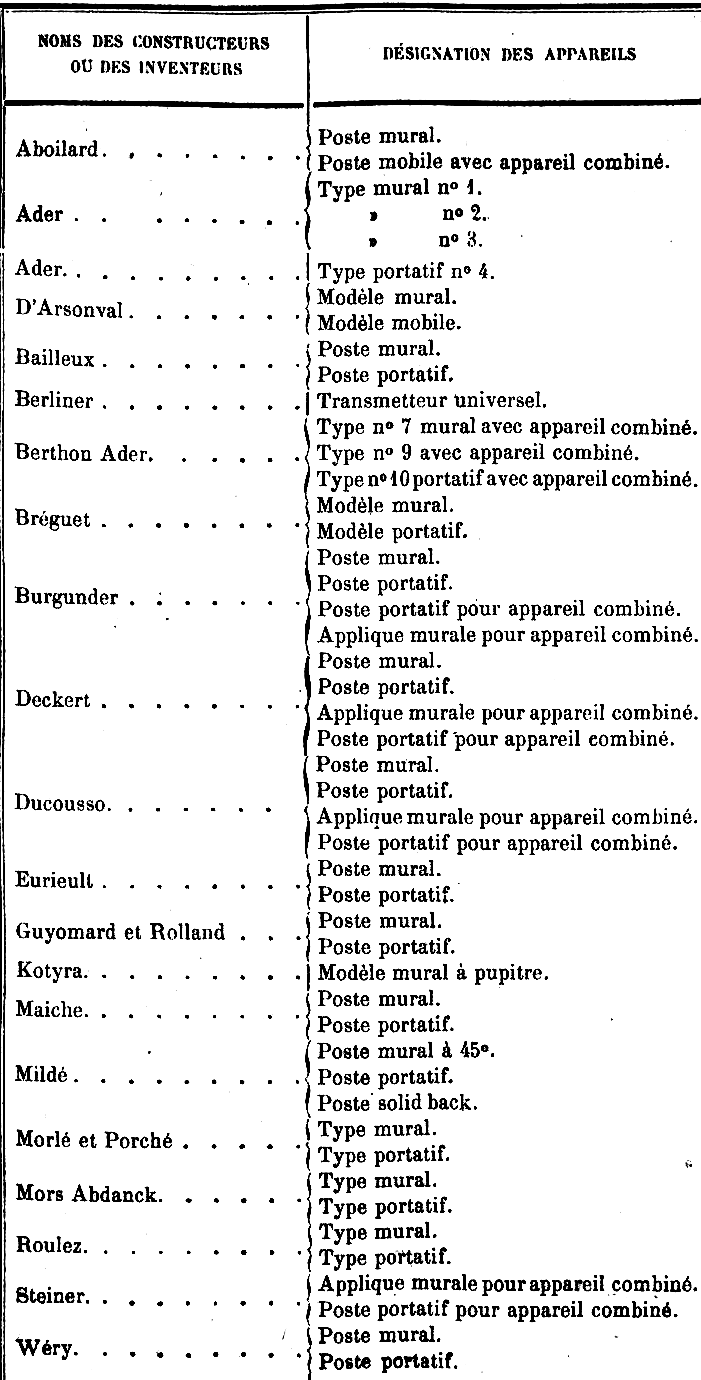

Voici une liste plus précise des appareils

conforme aux préscriptions de juin 1894 du directeur

des P&T.

Bien que décrits dans cette étude, certains appareils

n'ont plus été fabriqués après ces contraintes

et les évolutions.

Retour

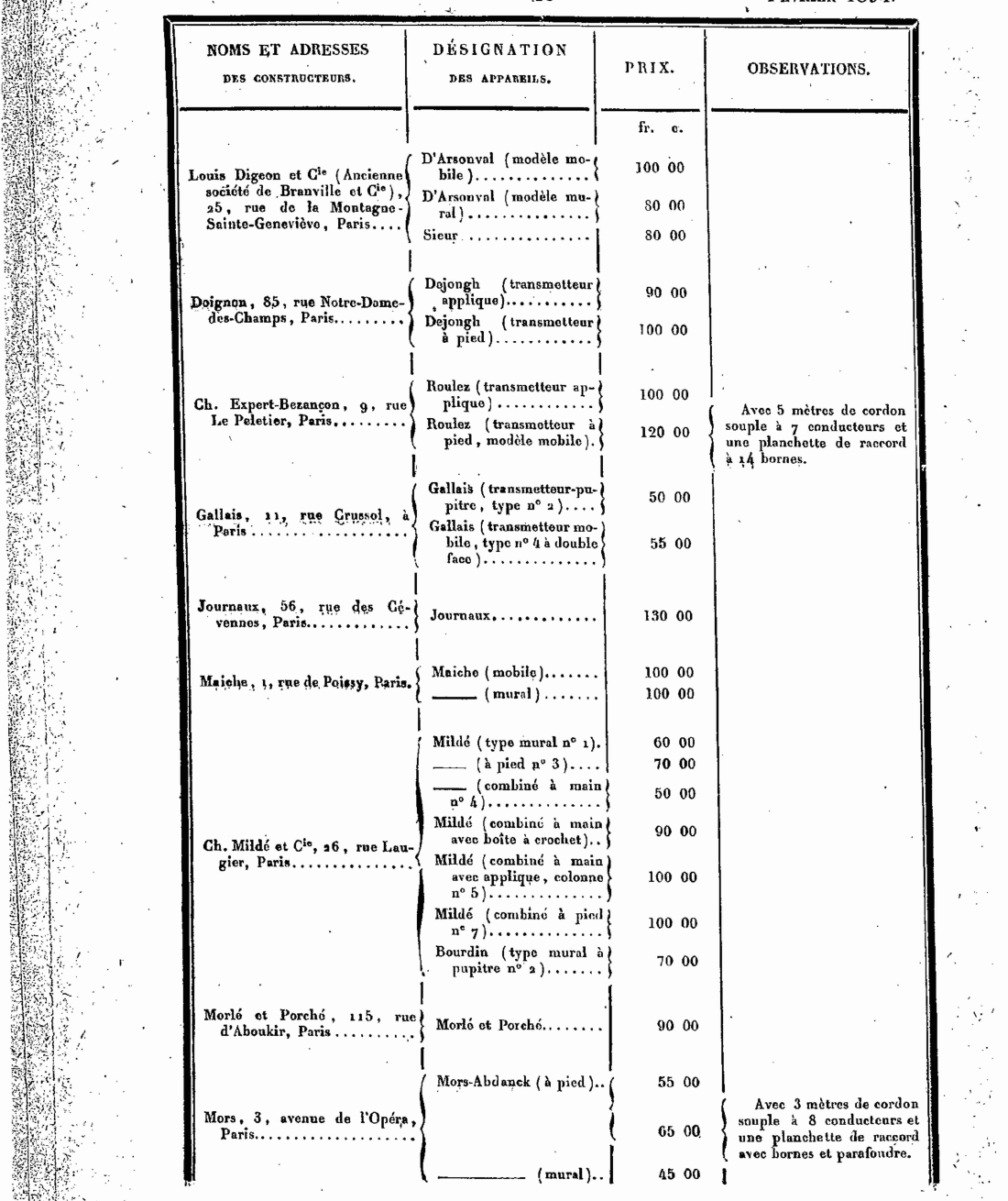

La liste des récepteurs et des transmetteurs admis sur

les réseaux français, à la date du 1er mars 1901,

est la suivante :

----------------------------------- Récepteurs ----------------------------------_-------------------------Transmetteurs

------------------------------

Par rapport à la liste 1893, il y a pas mal de changements.

Anecdote : En 1912, on comptabilisera plus de 150 types différents

de téléphones agréés, et beaucoup plus non

agréés pour des installations privées.

Tout ces renseignements vous permettront peut être d'identifier

les Noms d'appareils, de pouvoir dater vos trouvailles ... de vous y

retrouver.