J.G. SMITH

1889 Les tentatives de commutation automatique des lignes téléphoniques étudiée jusqu'à cette date visaient à obtenir un taux de connexions maximal, soit cinquante pour cent. Autrement dit, il était nécessaire d'assurer l'interconnexion simultanée de tous les abonnés. Ce principe de J. G. Smith aurait donné aux premiers inventeurs la bonne idée de la commutation automatique, celle de disposer d'un nombre suffisant d'appareils de commutation pour assurer le bon fonctionnement du système.

Le 2 novembre 1889, J. G. Smith, de New

York, a déposé une demande de brevet pour un système

de commutation à cadran pour lignes télégraphiques,

brevet qui a été délivré le 23 août

1892 sous le numéro 481 247.

Il s'agissait du premier brevet à divulguer clairement l'utilisation

de « jonctions » entre des groupes de sélecteurs,

y compris la sélection automatique d'une ligne libre, qui devint

plus tard une fonctionnalité essentielle de tous les centraux

téléphoniques à cadran, à l'exception des

plus petits. Cette invention,

bien que non destinée à la téléphonie, incarne

certains principes qui ont depuis été améliorés

et appliqués à la commutation téléphonique

automatique.

Afin de réduire le coût des services de télégraphe

privés offerts aux courtiers et autres personnes souhaitant établir

une connexion télégraphique entre leurs bureaux situés

dans différentes villes, Smith l'inventeur a prévu un

nombre de lignes seulement suffisant pour desservir le nombre maximal

d'abonnés télégraphiant simultanément.

Pour éviter que deux abonnés ou plus ne soient connectés

à la même ligne, il a conçu un mécanisme

permettant de rechercher la première ligne inutilisée.

Chaque poste d'abonné était équipé d'un

cadran. avec des trous portant les numéros des circuits locaux

distants avec lesquels la communication pouvait être souhaitée,

et des moyens pour activer le mécanisme du central téléphonique.

Au central téléphonique local, chaque ligne d'abonné

se terminait par un commutateur, ou sélecteur, dont la fonction

était de sélectionner une ligne libre. Les lignes interurbaines

étaient multipliées jusqu'aux contacts de chaque sélecteur,

de sorte que chaque ligne d'abonné puisse se connecter à

chaque ligne. Chaque ligne interurbaine se terminait, au central téléphonique

distant, par un commutateur, ou connecteur, qui établissait la

connexion avec la ligne d'abonné souhaitée. Toutes les

lignes d'abonné du central téléphonique distant

étaient multipliées jusqu'aux blocs de tous les connecteurs.

L'alimentation des commutateurs était fournie par un réseau

électrique en continu. arbre rotatif entraîné par

un petit moteur.

L'appareil et le mode de fonctionnement de ce système étaient

bien trop complexes pour être décrits ici. En bref,

un abonné souhaitant se connecter insérait un bouchon

en laiton dans le trou approprié de son cadran et, en actionnant

des interrupteurs manuels appropriés, faisait en sorte que son

embrayage de sélection engage un disque en rotation constante,

ce qui faisait avancer les balais de sélection sur les bornes

du tronc jusqu'à ce que le balai d'essai rencontre un tronc inactif.

L'embrayage était alors désengagé et le balai s'arrêtait.

La ligne de l'abonné appelant était ainsi connectée,

via le tronc sélectionné, à un commutateur de connexion

du central téléphonique distant, dont les balais étaient

reliés.

Ce système connectait la ligne de l'abonné appelant, via

la ligne principale sélectionnée, à un commutateur

de connexion du central téléphonique distant, dont les

balais avançaient sur les bornes des lignes d'abonné,

étape par étape.

À chaque étape, le cadran de l'abonné appelant

avançait d'une longueur correspondante jusqu'à ce qu'il

rencontre la fiche en laiton insérée dans un trou. Une

variation d'intensité du courant se produisait alors, ce qui

arrêtait le connecteur distant sur la borne appropriée,

et la connexion souhaitée était établie.

Bien que la caractéristique importante du brevet Smith fût

l'adoption du principe de la liaison, l'invention utilisait également

le principe de la commande par impulsion inverse, qui, sous une forme

différente, est une caractéristique du système

de composition de panneau Bell System.

L'inventeur cherchait à réduire le coût

des services de télégraphe privés pour les courtiers

et autres personnes souhaitant établir une connexion télégraphique

entre leurs bureaux d'une ville et ceux d'une autre. Il a observé

que s'il y avait autant de lignes reliant deux villes que de circuits

loués, la plupart d'entre elles ne seraient utilisées

que pendant une courte période de la journée. Son idée

était de fournir suffisamment de lignes principales pour desservir

le maximum de personnes utilisées simultanément. Tout

abonné télégraphique devait avoir accès

à n'importe quelle ligne principale, et la commutation se faisait

automatiquement. Pour empêcher deux abonnés d'accéder

à la même ligne principale, il inventa un dispositif très

ingénieux permettant de rechercher la première ligne principale

non utilisée.

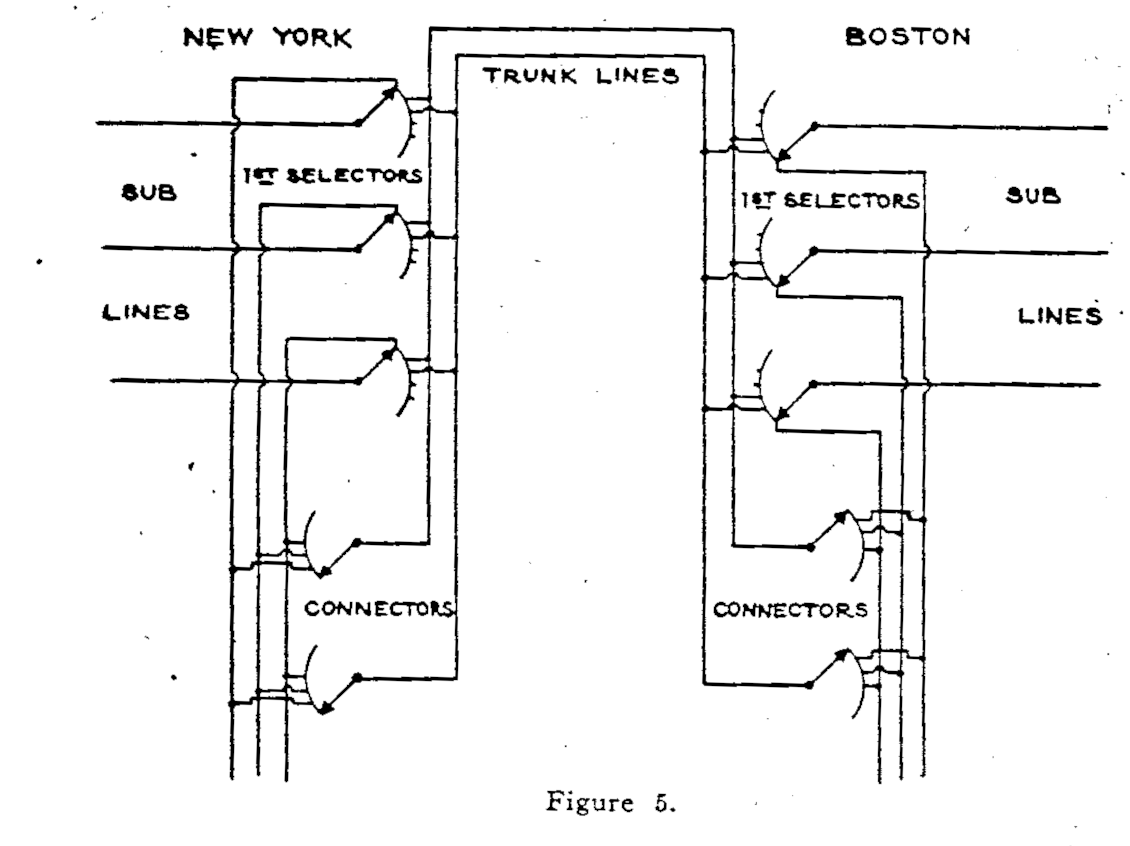

Le schéma général est illustré à

la figure suivante :

Les lignes d'abonné se terminaient par des commutateurs, que

l'on peut appeler « premiers sélecteurs »,

car ils effectuaient la première sélection, la sélection

d'une ligne principale non occupée. Il y avait un premier sélecteur

pour chaque ligne. Les lignes principales étaient multipliées

par le nombre de contacts de chaque premier sélecteur, afin que

chaque ligne puisse se connecter à chaque ligne principale. Chaque

ligne principale se terminait par un commutateur, plus connu sous le

nom de « connecteur », car il établissait

la connexion finale avec la ligne souhaitée. Un connecteur était

présent à chaque extrémité de chaque ligne

principale, permettant ainsi une utilisation dans les deux sens. Toutes

les lignes d'abonné étaient multipliées par le

nombre de connecteurs.

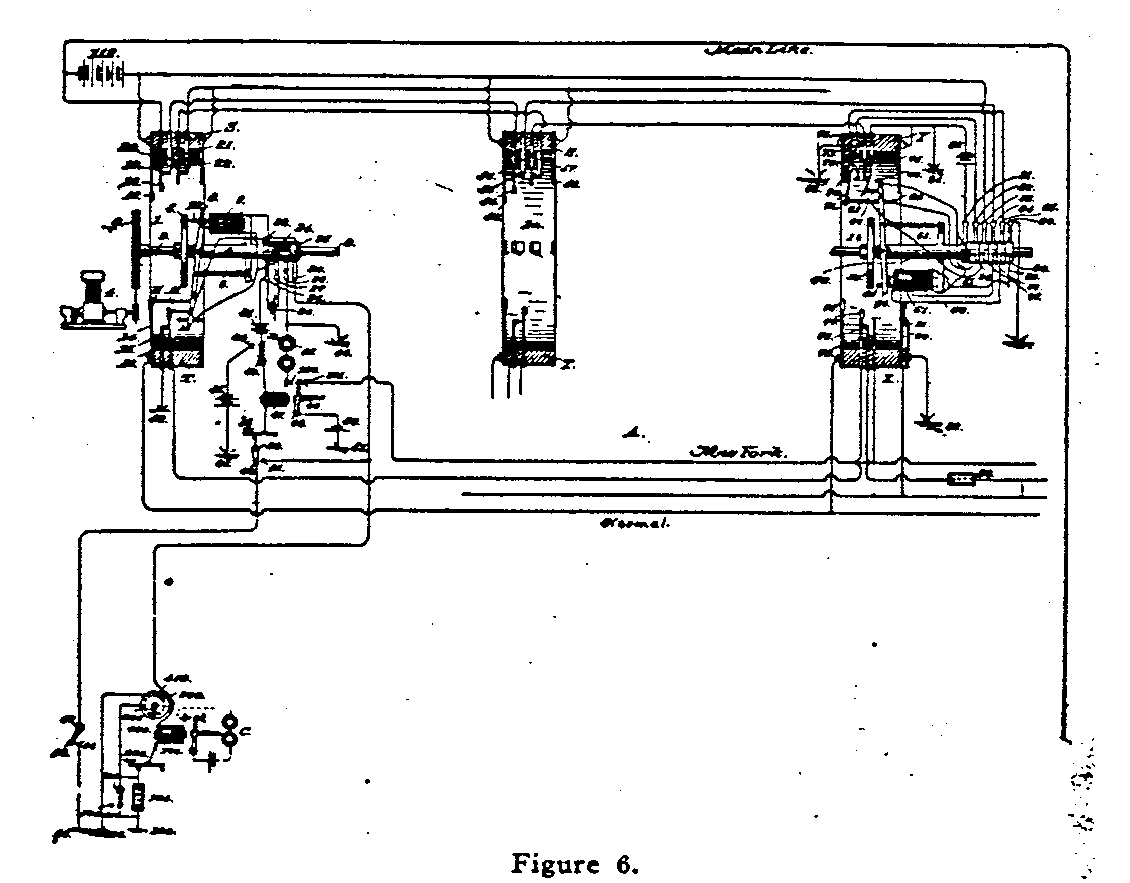

Un schéma détaillé, tiré des spécifications

du brevet, est présenté à la figure ci dessous

:

Deux premiers sélecteurs sont représentés en I

et Ia, ainsi qu'un connecteur à droite. Le dernier sert à

recevoir les appels de l'autre ville, dont le câblage est très

similaire. La ligne principale correspond à la ligne principale.

Le premier sélecteur et le connecteur sont tous deux constitués

d'une rangée circulaire de contacts formant un cylindre complet.

Il y a un jeu de quatre contacts pour chaque ligne principale et un

jeu de deux contacts pour le point d'origine de la ligne d'abonné

à laquelle appartient le commutateur.

Au centre de tous les sélecteurs passe un arbre maintenu en rotation

par un petit moteur ou une autre source d'énergie.

Un disque 5 est fixé rigidement à l'arbre dans chaque

sélecteur.

L'aimant 7, les bras d'essuie-glace 11, 12 et 13, ainsi que le commutateur,

sont montés sur un manchon qui s'adapte librement à l'arbre.

Les essuie-glaces sont fixés sur un bras ou un levier qui porte

un goujon (10) et une armature en fer sous l'action de l'aimant d'embrayage

(7).

Le disque fixé à l'arbre est percé d'un cercle

de trous dans lesquels le goujon du bras peut s'insérer.

L'attraction de l'aimant, qui maintient les essuie-glaces en position

initiale, l'en empêche généralement. Si l'aimant

est relâché, un ressort tire le bras, éloignant

les essuie-glaces de leurs points de contact et permettant au goujon

de se glisser dans l'un des trous du disque. Cet effet d'embrayage entraîne

l'ensemble (aimant, bras, essuie-glaces, etc.) en rotation avec l'arbre

jusqu'à ce qu'un tronc de repos soit trouvé. L'aimant

d'embrayage est alors excité, tirant le goujon hors du trou et

arrêtant les essuie-glaces. Ce même effet met ces derniers

en contact avec les ressorts de la ligne tronc sélectionnée.

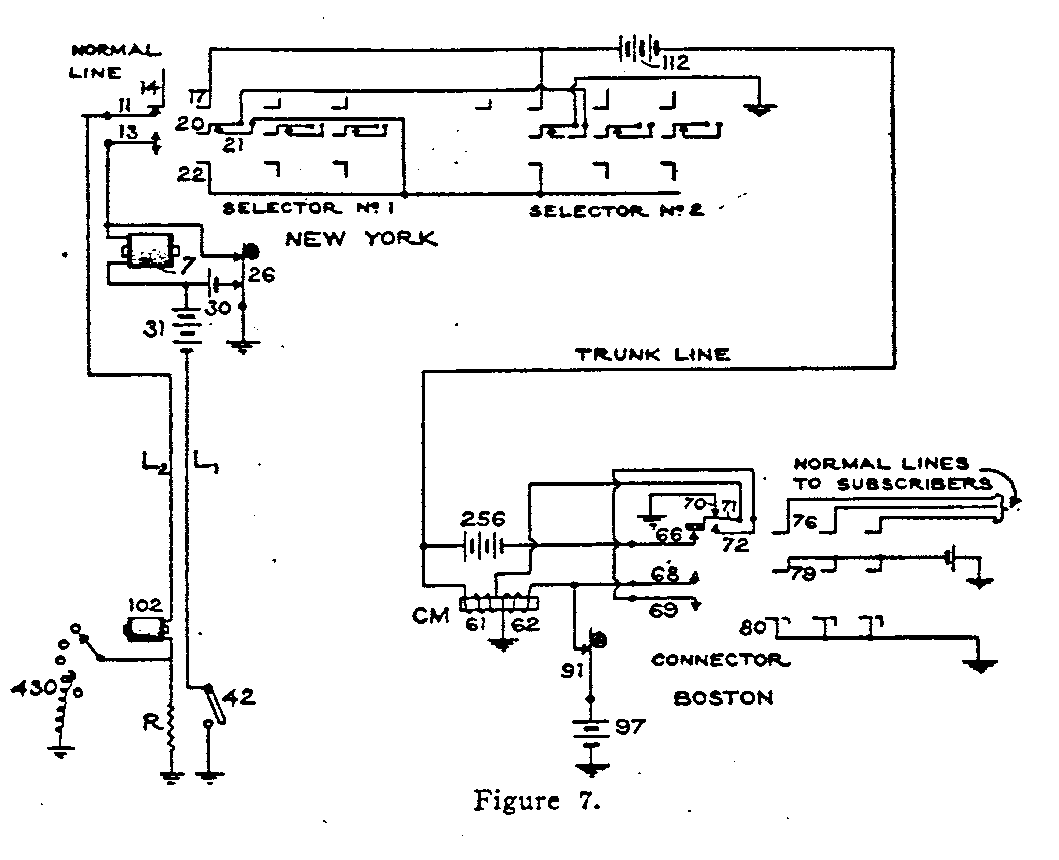

Après avoir expliqué le mécanisme,

les circuits seront plus facilement compris en se référant

à cette figure :

Il s'agit simplement d'un schéma des circuits que nous souhaitons

aborder.

De nombreux détails ont été omis afin de mieux

comprendre les actions qui nous intéressent. La rangée

de contacts est représentée comme sur un plan : 14

est le point de départ de l'abonné qui utilise ce sélecteur

et est connecté à la ligne normale, ou ligne sur laquelle

les appels peuvent être reçus ; 17 est le contact

auquel est connectée la ligne principale représentée,

les autres lignes étant connectées aux ressorts similaires

à droite ; 22 est le contact d'occupation et est normalement

relié à la terre via 20.

Le ressort 22 est multiplié par tous les ressorts similaires

de tous les sélecteurs ayant accès à cet ensemble

de lignes principales. La connexion à la terre est bouclée

de 20 à travers tous les contacts similaires de tous les autres

sélecteurs du groupe. Les deux racleurs, 11 et 13, sont commandés

par l'aimant d'embrayage 7. Lorsque ce dernier est excité, les

racleurs sont poussés vers le haut, amenant 11 en contact avec

I4. Lorsque l'aimant d'embrayage est désexcité, le levier

se déplace vers le bas, entraînant les racleurs vers le

bas, de sorte que le point inférieur de 13 est en position de

balayer 22 et tous les ressorts similaires ; 26 est un interrupteur

« hors service », qui représente une partie

du rôle du commutateur illustré sur la figure précédente.

Ses deux contacts ne se touchent que tant que les curseurs sont en position

normale, et sont coupés dès que l'embrayage les a éloignés.

La ligne L2, qui mène aux appareils des abonnés, est reliée

au curseur 11. Elle traverse un aimant de cadran I02 et une résistance

à la terre. Cet aimant de cadran est conçu pour déplacer

un curseur 425 par un mouvement pas à pas. Un cercle de trous

est situé sous le curseur et une fiche 430 peut être insérée

dans n'importe lequel des trous. Cette fiche est reliée à

la terre et est suffisamment haute pour toucher le curseur.

Au centre, l'aimant de l'embrayage est alimenté normalement par

une petite pile 30, fermée par l'interrupteur 26. Une pile relativement

puissante 31 est connectée à une seconde ligne LJ.J reliant

le poste à un interrupteur 42, normalement ouvert. ·

Pour passer un appel, la fiche 430 est placée dans le trou correspondant

au numéro de la ligne souhaitée dans la ville éloignée.

L'interrupteur 42 est ensuite fermé. Cela permet à la

batterie 31 de fournir un courant qui affaiblit l'aimant d'embrayage

7 au point de le faire lâcher. Les deux racleurs sont alors entraînés

vers le bas et le goujon glisse dans l'un des trous du disque. Comme

le disque tourne constamment, il entraîne les racleurs. Le premier

mouvement ouvre l'interrupteur d'arrêt normal 26, mettant ainsi

la batterie 30 hors circuit. On constate que la rotation continue des

racleurs dépend du maintien de l'aimant d'embrayage hors tension.

Le racleur 13 étant la borne de la batterie et de l'aimant, s'il

est relié à la masse, le circuit est fermé et l'aimant

est excité. De cette manière simple, le racleur 13 constitue

un « palpeur » qui touche le ressort 22 et tous

les ressorts similaires parcourent le cercle à la recherche d'une

masse.

Supposons que le premier coffre ne soit pas occupé, son ressort

occupé, 22, sera donc à la masse. Dès que l'essuie-glace

13 touchera 22, l'aimant d'embrayage sera excité et relâchera

l'embrayage, arrêtant les essuie-glaces. La même action

poussera les essuie-glaces vers le haut, amenant 11 en contact avec

17 et 13 avec 20. En touchant 20, il est écarté de son

contact normal, 21, coupant ainsi la masse à 22 et aux autres

ressorts des sélecteurs correspondants. Le circuit de 13 est

maintenant relié à la masse via 20, maintenant l'aimant

d'embrayage 7 sous tension.

Si, maintenant, un autre abonné envoie son sélecteur à

la recherche d'un trunk libre, l'essuie-glace occupé ne trouvera

pas de masse sur 22 et son embrayage ne sera donc pas débrayé.

L'autre essuie-glace sera donc porté par ce tronc particulier

pour tester et trouver le suivant

Mon objectif n'est pas de faire une étude critique

de cette invention, car elle ne nous intéresse pas en tant qu'appareil

télégraphique.

Cependant, en ce qui concerne la commutation automatique, les points

suivants méritent d'être soulignés :

1. Un système de commutation automatique. Les tentatives de commutation

automatique des lignes téléphoniques que nous venons d'étudier

visaient à obtenir un taux de connexions maximal, soit 50 %.

Autrement dit, il était nécessaire d'assurer l'interconnexion

simultanée de tous les abonnés. Cette idée de J. G.

Smith aurait donné aux premiers inventeurs la bonne idée

de la commutation automatique, celle d'un nombre d'appareils de commutation

automatique suffisant pour assurer le bon fonctionnement du système.

Quelques modifications auraient été nécessaires

pour adapter le système à l'usage téléphonique.

2. La Banque Circulaire : en cela, le système était

le plus avancé de nos jours. De nombreuses tentatives ont été

faites pour mettre au point un système de commutation automatique

utilisant des mouvements rectilignes dans un plan, mais elles ont échoué.

3. Entraînement mécanique. Il semble que les premières

difficultés rencontrées pour obtenir une construction

mécanique précise des frotteurs et des groupes de contacts

aient été considérables et ont donné lieu

à des fonctions considérables. Surmonter ce problème

et déplacer les frotteurs avec certitude était trop difficile

pour les aimants de l'époque. Depuis lors, le frottement des

pièces mobiles a été considérablement réduit

grâce à une construction mécanique correcte, et

la puissance des aimants a également été augmentée.

Mais certains soutiennent encore que l'entraînement mécanique

est la meilleure solution pour la commutation automatique.

Énergie centrale pour la sélection. À ma connaissance,

il s'agit de la première tentative d'application d'une batterie

centrale stricte pour effectuer toutes les commutations. Il ne s'agissait

pas d'une batterie courante, car chaque ligne nécessitait sa

propre batterie.

5. Sélection automatique de la ligne non occupée :

ce système permettait au curseur de détecter une certaine

condition électrique dans les contacts qu'il touchait. Ce principe

général est applicable de multiples façons et est

très utile.

6. Contrôle de la numérotation depuis le central :

comme nous l'avons vu, cette idée n'est pas entièrement

nouvelle, car elle a été reprise par Connolly et McTighe

dans la dernière carte décrite.

Bien que le système présente de graves défauts,

il est regrettable que personne ne s'en soit emparé pour en faire

un bon standard téléphonique automatique. Sur certains

points, il était en avance sur son temps.

C'était le premier brevet à divulguer

clairement l'utilisation de "jonctions" entre

des groupes de sélecteurs, y compris la sélection automatique

d'une jonction inactive, qui est devenue plus tard une caractéristique

essentielle de tous les centraux téléphoniques

sauf les plus petits.

Dans le but de réduire le coût de l'offre d'un service

avec fil privé, aux courtiers et d'autres qui souhaitaient une

connexion télégraphique entre leurs bureaux de différentes

villes, l'inventeur n'a fourni que le nombre de lignes principales suffisantes

pour desservir le nombre maximum d'abonnés qui télégraphiant

à tout moment.

Dans deux brevets ultérieurs, nos 550,728

et 550,7299, déposés

en 1893 et délivrés en 1895, J. G. Smith a appliqué

les caractéristiques de son central téléphonique

à cadran au fonctionnement des centraux téléphoniques.

Bien que la caractéristique importante

du brevet Smith soit l'adoption du principe de jonction, l'invention

utilise également le principe de commande d'impulsion inverse

qui, sous une forme différente, est une caractéristique

du système avec cadran du "Panel

Bell System".