Le Téléphone au Métropolitain

Le système de communications téléphoniques

Dardeau, destiné aux Compagnies

de chemins de fer et aux grandes Administrations,

permet de desservir jusqu’à vingt-cinq postes. Le problème

qu’a résolu M. Dardeau est le suivant :

Envoyer dans un poste quelconque et dans celui-là seulement un

appel continu ; en cas de non-réponse, supprimer cet appel ;

Appeler un nombre quelconque de postes embrochés sur la ligne

et les mettre simultanément en communication ; Indiquer à

tous les postes si la ligne est libre ou occupée et permettre,

en cas d’urgence, à un poste quelconque de rentrer dans

le circuit pour en appeler un autre; Enfin assurer le secret des communications.

A l'Exposition de Paris de 1900, on pouvait voir

l'appareil Dardeau, qui fonctionne sur les stations du chemin

de fer métropolitain.

Ce système, admirablement exécuté par la Société

industrielle des téléphones, répond à

toutes les exigences du service; par contre il est assez compliqué

et d'un prix fort élevé. Un

réseau télépbonique, système Dardeau, mettait

en communication les stations, un poste intermédiaire établi

dans l'avenue de La Motte-Picquet, la sous-station de transformation

et les bureaux de la compagnie.

Sauf le cas d'urgence, les chefs de station, les inspecteurs de l'exploitation

et les ingénieurs avaient seuls la disposition des postes téléphoniques.

En cas d'urgence, l'arrêt pouvait être ordonné simplement

par la sonnerie du téléphone, au moyen d'un signal réglementaire.

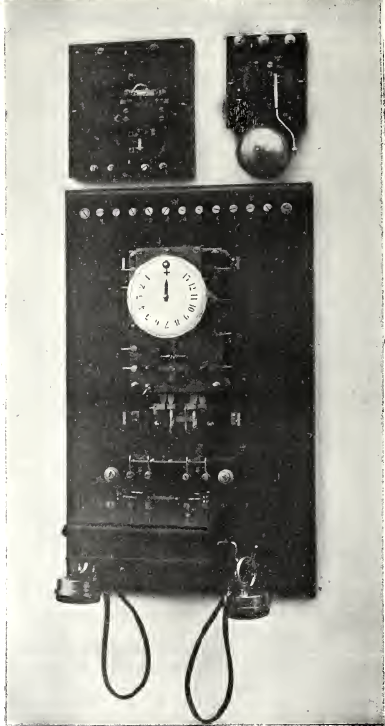

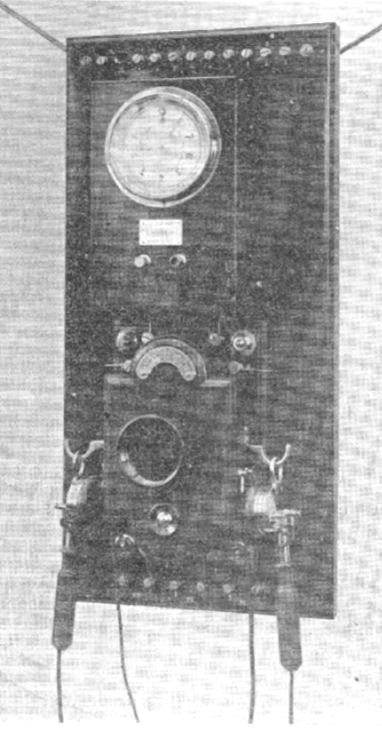

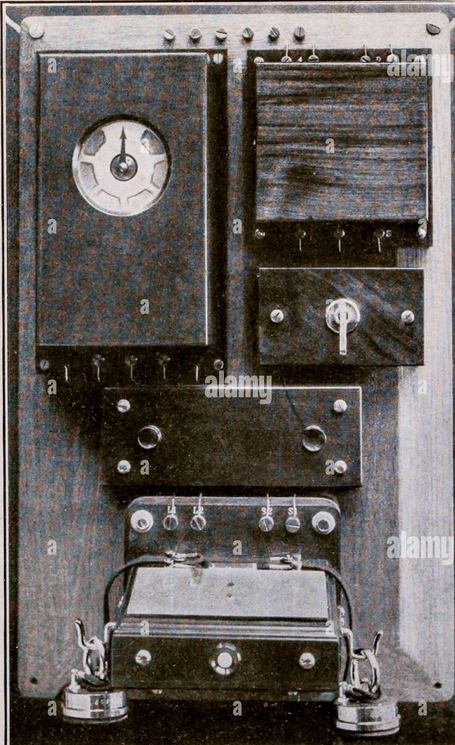

Tous les appareils sont semblables; la photo en montre une vue d’ensemble.

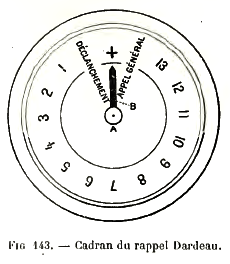

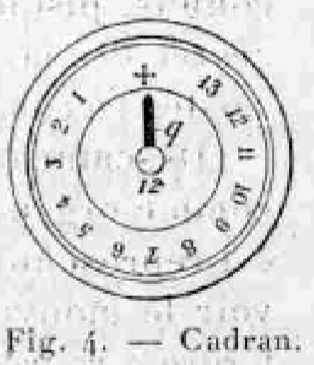

Un mouvement d’horlogerie porte sur son dernier rouage une aiguille

qui peut se déplacer sur un cadran divisé [fig. 143).

Le mouvement d’horlogerie permet de donner 2 000 communica tions

avant d’être de nouveau remonté.

Au repos, l’aiguille est bloquée sur la croix ; elle peut

être dégagée par le jeu d’un électro-

aimant.

Les différents circuits sont fermés par un jeu de cames

adaptées au mouvement d’horlogerie, mais calées différemment

dans chacun des postes.

L’envoi d’un courant positif sur la ligne débloque

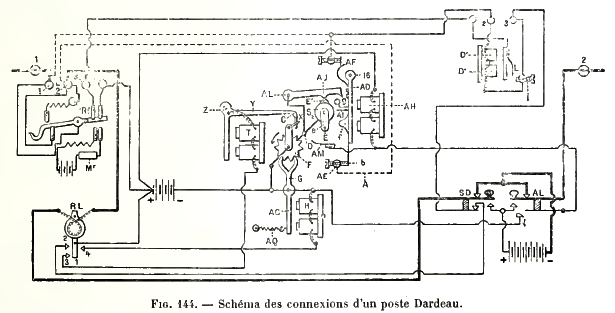

toutes les aiguilles par le jeu de l’échap pement G (fig.

144). Toutes les aiguilles se placent alors sur la case déclenchement

du cadran. Si on envoie ensuite une succession de courants négatifs,

l’aiguille]avance d’une division à chaque émission.

Dès que l’aiguille est sur la case qui porte le numéro

du poste appelé, il suffit d’envoyer un courant positif

pour faire fonctionner la sonnerie de ce poste. La sonnerie cesse de

tinter aussitôt que le poste appelé répond, ou bien,

en cas de non-réponse, lorsque le poste appelant a ramené

l’aiguille à la croix ; pour cela, il lui suffit de produire

autant d’émissions négatives qu’il existe de

cases entre le numéro du poste appelé et la croix.

Outre le mouvement d’horlogerie, chaque poste comporte : un transmetteur

téléphonique complet (microphone, bobine d’induction

et récepteurs), dont les communications ont été

légè rement modifiées; un relais Ader à

simple enroulement RL, une sonnerie à trois bornes DD', deux

clés d’appel à double fil SD, AL, une pile microphonique,

une pile d’appel et une pile locale.

La manœuvre de la clé SD oriente le relais Ader RL à

gauche ; la manœuvre de la clé AL l’oriente à

droite.

Lorsque le levier AD, qui est l’armature de l’électro-aimant

AH, est appuyé sur les vis AF, AE, le poste téléphonique

est en court-circuit, ainsi que le montre le tracé en pointillé.

Tout poste dans cette position ne peut participer à la conservation

ni la surprendre.

Le contact entre AD et AE peut être rompu en b électriquement

ou mécaniquement : électriquement par l’action de

l’électro-aimant Ail : c’est le cas du poste appelant;

mécaniquement par la poussée de la came e agissant sur

le renflement f : c’est le cas du poste appelé.

Lorsque le poste appelant abaisse la clé SD, le relais RL est

orienté à gauche dans tous les postes, le circuit de l’électro-aimant

T est fermé ; l’armature, mobile autour de l’axe Z,

est attirée, la roue F devient libre et l’aiguille qu’elle

commande passe de la case croix sur la case déclenchement. Là,

elle est arrêtée par l’échappement G. On peut

d’ailleurs appuyer plusieurs fois sur la clé SD qui reste

sans effet si le déclenchement s’est produit du premier

coup.

Le poste appelant abaissant ensuite la clé AL, le relais RL est

orienté vers la droite dans tous les postes ; il ferme le circuit

local de l’électro-aimant IL Cet électro-aimant,

dont l’armature se termine par l’ancre d’échappement

G, fait avancer d'une dent la roue F et fait aussi avancer d’une

division l’aiguille du cadran à chaque émission né

gative provoquée par l’abaissement de la clé AL.

Mais, dans le poste appelant, et dans celui-là seulement, le

circuit de l’électro-aimant AM est également fermé,

ce qui a déterminé l’embrayage du bras de levier

AI par le cro chet g et ce qui a rompu en h le court-circuit du poste

téléphonique.

Lorsque, par un nombre d’émissions négatives convenable,

les aiguilles de tous les postes sont sur le numéro du poste

appelé, le poste appelant abaisse la clé SD et oriente

ainsi les relais RL vers la gauche. Celte manœuvre n’a d’effet

que dans le poste appelé, car, dans tous les postes, le circuit

local est ouvert; mais, dans le poste appelé, la came e est en

contact avec le rendement f (cela dépend de l’orientation

des cames dans chaque poste), et ce contact ferme le circuit local sur

les bornes 2 et 3 de la sonnerie. L’armature de celte sonnerie

est attirée et, d s cette première attraction, grâce

à sa disposition ingénieuse, elle fonctionne à

la manière d’une trembleuse.

Lorsque le poste appelant répond en abaissant la clé SD,

des effets analogues se produisent au poste appelant; mais le circuit

local est fermé par le contact du crochet g avec le bras de levier

AI.

Dès que les deux postes intéressés ont reçu

l’appel et la réponse, ils décrochent leurs récepteurs,

les leviers-commutateurs se relèvent et rompent le circuit local

entre les bornes 3 et 4 des transmetteurs, ce qui arrête le fonctionnement

des sonneries. Dans tous les autres postes, le transmetteur reste en

court-circuit ; ils ne peuvent donc surprendre la conversation engagée.

Ils sont d’ailleurs avertis que la ligne est occupée, l’aiguille

de leur cadran restant sur le numéro du poste appelé,

tant que l’un des deux postes en communication ne l’a pas

ramenée à la croix.

Lorsque l’aiguille passe entre la case du cadran portant le numéro

du dernier poste de la ligne et la case qui porte l’indication

appel général, la goupille X rencontre un ressort AM.

La durée de ce contact passager suffît pour actionner l’électro-aimant

AH. Si, lorsque l’aiguille est sur la case appel général

, position qui n’a aucun effet si elle est suivie du rappel à

la croix, le poste appelant abaisse sa clé SD, le circuit local

est fermé dans tous les postes par le contact de g avec AI et

toutes les sonneries fonctionnent simultanément. Chaque sonnerie

s'arrête dès qu’on décroche le récepteur

; les transmetteurs cessent d’être en court-circuit et tous

les postes du réseau peuvent prendre part à la conversation.

D’ailleurs, si un poste ne répond pas, sa sonnerie tinte

jusqu’à ce que le poste qui a pro voqué l’appel

général ait ramené toutes les aiguilles à

la croix. La seule précaution à observer dans le montage

des postes consiste à faire pénétrer le courant

dans chaque poste par la même borne.

Le système Dardeau réalise un certain nombre de desiderata importants, dont les principaux sontles suivants :

Il permet

1° De donner un appel continu dans un posto quelconque et dans celui-là seul

2° De supprimer cet appel si le poste n'a pas répondu au bout d’un certain temps :

3” De recevoir la réponse par sonnerie du poste appelé;

4° D'appeler et. de mettre en correspondance collective un nombre quelconque de postes embrochés quel que soit l'ordre de ces postes ;

5° D’appeler tous les postes à la fois pour lotir transmettre simultanément des ordres. (V n poste quelconque pouvant effectuer cet appel) ;

6° De faire connaître dans tous les postes si la ligne est libre ou occupée et. le poste qui est appelé ;

7° Dans le cas d’occupation prolongée de la ligne, de permettre dans un cas urgent à un poste quelconque d’avertir au moyen d’un signal convenu qu’il y a nécessité de lui céder la ligne nécessité pour appeler le poste voulu;

8° D’assurer le secret absolu des communications entre les postes occupés.

Ajoutons que les appareils sont tous identiques de façon à pouvoir être répartis indifféremment sur le réseau et être facilement interchangeables

Il est à remarquer d’augmenter sans difficultés sérieuse le nombre des postes dans une installation déjà en service une disposition ingénieuse de la roue d échappement permet de la retirer et de la remplacer par une autre roue spécialement divisée par nouveau nombre de postes à désservir.

Cette substitution se fait sur place en suelques minutes sans qu'ilsoit nécessaire de démonter l’appareil sasn interrompre le service.

La manoeuvre de l'appareil est d'une extrême simplicité.

Elle consiste à presser sur deux boutons; l’un, le bouton blanc sert à faire déclancher l’appareil et aussi à lancer l'appel quand on est arrivé par la manoeuvre du bouton noir sur le secteur du cadran correspondant au poste avec qui on désire entrer en communocation.

L’arrèt d'un ou de plusieurs appareils ne peut en quoi que géner le fonctionnement des autres.

On voit déjà par ce qui précède que c'et appareil réalise un très grand progrés sur ses devanciers : l'un des avantage sur le système Dardeau sur la plus part des appreils dits pendulaires connus jusqu’ici, est de pouvoir assurer le secret de la conversation entre les deux posles en communication.

Fig. A. Vue de l"appareil Dardeau.

Description de l'appareil.

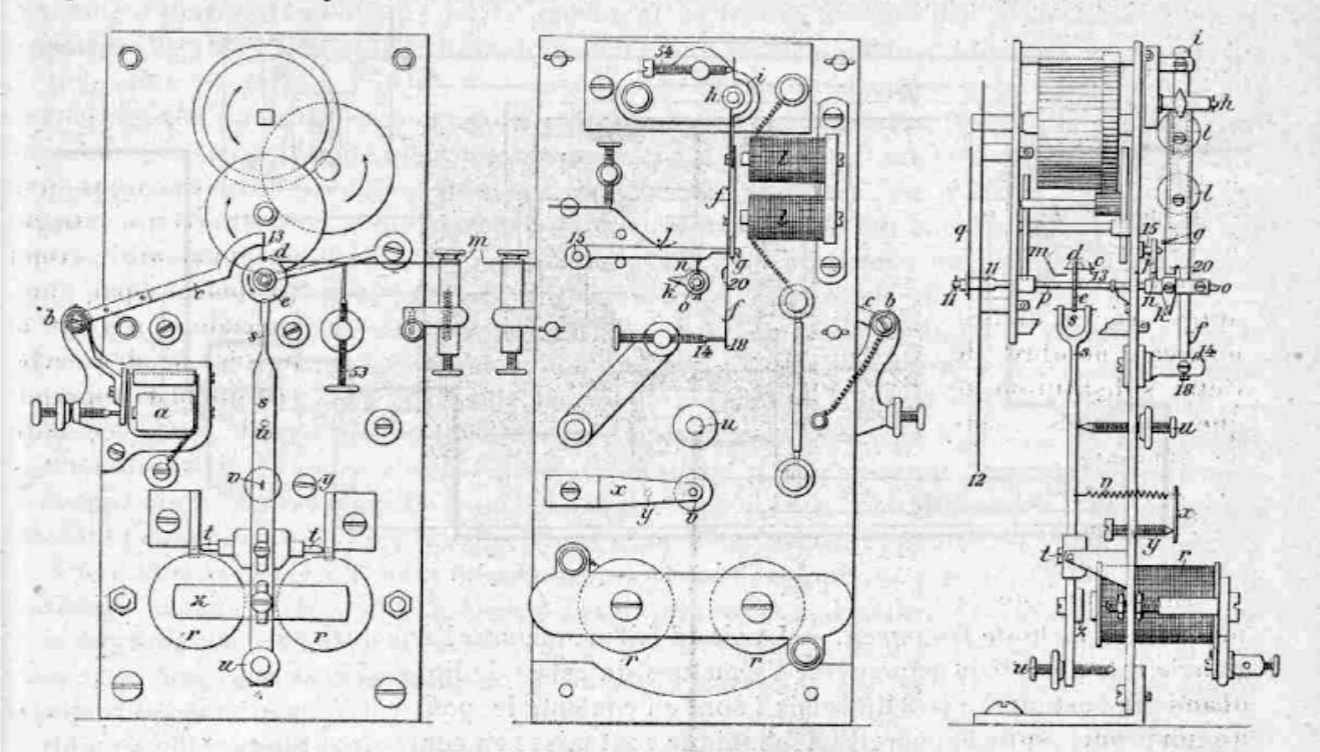

— L'appareil Dardeau vue d'ensemble figure A correspond comme organes essentiels un télégraphe à aiguille et un mouvement d’horlogerie, ce dernier est représenté de face, en figure 1, le cadran et la platine étant enlevés pour permettre de voir le mouvement. La ligure 2 est unr vue de derrière. La figure 3 une vue de coté.

Figures 1 à 3 Vue de face arrière et de côté. La figure 4 représente le cadran.

Le dernier rouage e du mouvement d'horlogerie commandé par un échappement s esl en temps normal bloqué par un levier d’arrêt r que bon peu actionner au moyen d’un électro-aimant a. Après chaque tour complet, ce rouage c, se trouve bloqué par le levier d'arrêt c ce qui assure le synchronisme de tous les appareils.

L'arbre sur lequel il est monté porte d’autre part.une aiguille q se déplaçant devant un cadran (flg. 4) On peut donc suivre avec précision ses déplacements d’ailleurs identiques clans tous les postes.

Sur l’arbre p sont également fixées les cames k et n pouvanL pendant la rotation du système rencontrer des pièces métalliques, et ainsi fermer ou ouvrir des circuits.

La came k est d’ailleurs dans chaque poste placée dans une position différente par rapport à la position d'arrêt (la croix), c’est ce qui nous explique que les appels puissent être réalisés dans un poste quelconque et dans celui-là seulement.

L’envoi d’un courant de sens négatif actionne le levier d’arrêt c et libère le mécanisme.

Toutes les aiguilles sont portées sur le déclenchement.

L’envoi successif de courants du signe positif actionne l’échappement s et Jaisse avaneer le dernier rouage e d’autant do dents qu’il y a eu d'émissions.

Lorsque l'aiguille est en regard du chiffre voulu, l’envoi d'un courant négatif provoque le déclenchement de la sonnerie du poste correspondant, à ce chiffre.

L’arrêt de la sonnerie a lieu quand l’agent du poste appelé répond, ou quand le poste appelant ne recevant pas de réponse remet les aiguilles à la croix en continuant l’envoi de courants de sens posilif.

Examinons maintenant l’agencement et le fonctionnement de l’appareil appliqué à la téléphonie.

Cas d’un poste complet.

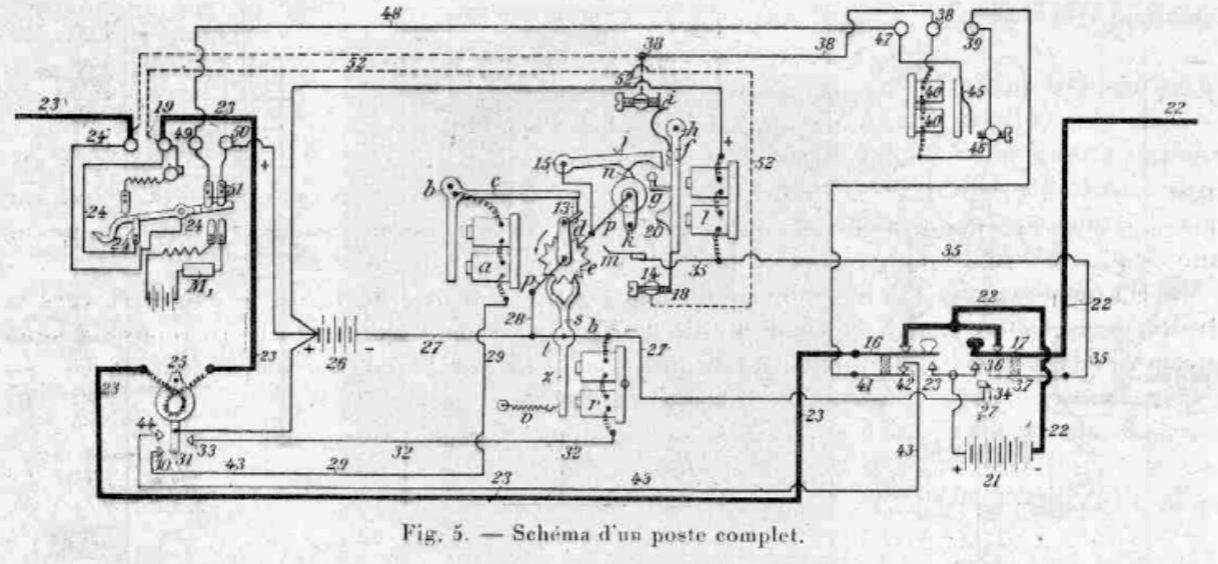

— Chaque poste comprend :

1° Un appareil téléphonique qui peut être d’un modèle quelconque disposé comme il est indiqué (fig. 5) ;

2° Un relais polarisé ;

3° Une sonnerie à trois bornes ou une sonnerie treinbleuse ordinaire suivant le cas ;

4° Deux clés d'appel à deux lames (16-41) et (17-37) ;

5° L'appareil Dardeuu donl les organes sont représentés au centre de la figure :

6° Une pile de ligne (21), une pile locale (26) et une pile pour le microphone.

Fonctionnement de l'appareil.

— La clé 16 fait manœuvrer l'armature du relais de ligne. 10 à gauche. La clé 17 fait manœuvrer l'armature du relais de ligne 2e à droite.

Lorsque les points 14-18 du relais l son! en contact, le pont est fermé, c’est-à-dire que les deux bornes 19 de l'appareil téléphonique sont mises en courl-circuit par ses deux points (circuit 52 en pointillé sur Le schéma figure 5) et par conséquent aucune conversation ne peut être surprise.

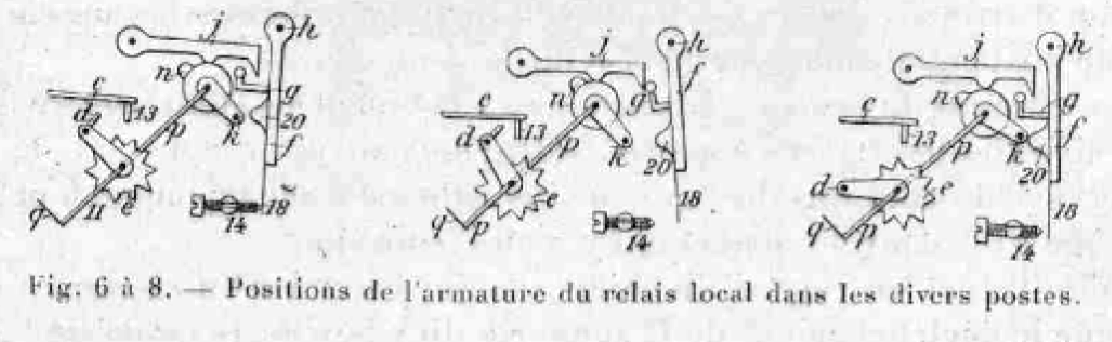

Ces deux contacts 14. 18, peuvent être rompus de deux façons :

1 ° Lorsque l’électro aimant fonctionne et attire le levier lequel soulève au moyen du crochet g' le levier qui retombe ensuite derrière lui pour l'enclencher (cas du poste appelant, figure 7).

2° Lorsque la pointe de la came k vient pousser o et par suite l'armature de l’électro l (cas du poste appelé, fig. 8).

Poste appelant.

1 ° En appuyant sur la cdé 16 dans un des postes, le relais de ligne est attiré à gauche ; son circuit est fermé sur la pile de ligne ai par : —pile de ligne 21, fil 22. ligne vers la droite, traversée de tous les postes, retour par la ligne de gauche, fils 23, bornes 19 et. fils 24 de l’appareil téléphonique, relai de ligne 3.5 et + pile de ligne 21.

Le relai de déclenchement (t fonctionne, son circuit étant fermé sur la pile locale 26 par : — pile 26, fil de masse du mouvement 28, roue e, goupille d goupille r3. levier c commandé par l’élcctro a, électro a, fil 29, contact 3o du relais de ligne aa, masse 3i du relais de ligne et -f- pile locale 26; l'armature de l'éleclro a est attirée, la goupille i3 fixée à l’extrémité et qui arrêtait le mouvement par 1. est soulevée. le mouvement est libre, la voue e tourne d'une dent vers la gauche et se trouve arrêtée par le système d'échappement (fîg. 10) 11).

L'aiguille du cadran (fixée sur le même arbre) qui était au repos sur 1'indication + (croix) (fig. 4) se retrouve portée devant l'indication « déclenchement» : la came n fixée sur l’arbre p est portée d’une dent vers la gauche (fig. 6), le crochet j est retombé, et son extrémité vient tomber entre g et l'armature f sans y toucher (fig.6). Donc, en appuvant une première fois sur la clé 16, l'aiguille de chacun des postes se trouve sur l'indication « déclenchement » : dans cette position, une nouvelle pression sur la clé 16 n’aurait aucun effet, les contacts d et i3 étant rompus; on pourra donc appuyer une ou plusieurs fois pour produire le déclenchement par la clé r6.

En appuyant sur la clé 17 dans l'un des postes, le relais de, ligne 25 est attiré vers la droite, son circuit étant fermé sur la pile de ligne 21 comme pour la clé 16, mais de sens inverse et vient fermer le circuit de la pile locale 26 sur l’éleclro r d’avancement par : — pile 26. fil 27, électro r. fil 32, contact 33, masse 3i du relais de ligne a5 , et. + pile a6; l'armature de l’électro r est attirée, le svstème d’échappement fonctionne, la rouée échappe d'une dent, l'aiguille avance d’une division et se trouve alors dans tous les postes devant l’indication « poste, n° 1 » (fig. 4) ; de plus, dans le poste appelant seulement, l'éleclro l a fonctionné, son circuit étant formé sur la pile locale 26, par— pile 26, fil 27, contact de passage 34 dans la clé 17, fil 35. électro cl -|- pile 26 ; son armature /'est al tirée, l'extrémité du crochet j est retombée en arrière de g et maintient l'armature. Dans cette position les deux contacts 14 et 18 étant rompus, le contact j g permet de recevoir la réponse de sonnerie du posle appelé (fig. 7).

La clé d’appel 17 est agencée de manière que le fonctionnement, de l'éJcctro r ait lieu avant celui de l’éleclro l ; à cet effet, la grande lame de, la clé 17 touche Je plot 36 allant ail -j-de la pile, avant que la petite lame 37 touche au contact de passage 34. Celte disposition particulière a pour but d’éviter que la conversation soit surprise par un autre poste, si ce dernier appuyait doucement sur la clé 17 de façon à enclencher seulement l’éleetro l et à détruire le court-circuit établi entre les bornes de lignes et venant se fermer au 1.4-18 ; nous appellerons ce court-circuit pont téléphonique.

Chaque fois que l'on appuiera sur la clé 17, les mêmes effets se produiront.; dans chaque poste l’aiguille avancera d’une division, et dans le poste appelant, le circuit do la pile locale 26 se fermera sur l'élcctro L mais l’armature de ce dernier ne fonctionnera plus puisqu’elle est enclenchée par la première pression (voir fig. 7).

Lorsque l’aiguille se trouve sur le numéro du poste avec lequel on désire converser, le posle appelant appuie alors sur la clé r6 ; dans tous les postes, le relais de ligne est attiré à gauche ; ce fonctionnement ne prodnil aucun effet sur les électros locaux des autres postes et du poste appelant, le circuit de la pile locale étant ouvert dans tous ces postes.

Posle appelé.

En admettant, par exemple, que ce soit le numéro 5, la came k est calée sur l’arbre p de manière qu'elle soit sur 20 lorsque l'aiguille de ce poste et des autres péstos se trouve sur l’indication numéro 5; de mémo au poste 4- cette came est lixée sur l'arbre p. de manière qu'elle soit sur 20, lorsque l'aiguille des postes se trouve sur 4, et ainsi de suite pour les autres postes, la position est alors celle représentée fig. 8. La came k pousse donc l'armature f par 20, sans pour cela que j vienne enclencher l’armature par g ; les contacts 14 et 18 sont rompus, le pont téléphonique est ouvert, la came k est en contact avec le circuit de la pile locale 26 est. terme sur les bornes 38 et de la sonnerie par : — pile 26. fil 27. masse 28 du mouvement, arbre p. came k. pointe 20, armature f petit ressort i, borne 38. sonnerie, élecLro 4°r sonnerie, borne 3p. sonnerie petite lame 41 + de la clé 16. contact 42 fil 43, contact 44 du relais de ligne 25. masse 3i du relais 2a et pile 26 : l’armature 4a de la sonnerie est attirée comme dans un éleetro ordinaire ; lorsque le poste appelant lâche la clé 16. le circuit de la pile locale 26 est rompu, dans le poste appelé, sur les bornes 38 et 3p de la sonnerie, puisque le relài de ligne 2a est revenu à sa position de repos; le couvant cesse de circuler dans l’électro de la sonnerie par les bornes 38 et 3p ; mais lorsque l’armature de la sonnerie s’est éloignée de son électro Q, son ressort précédemment tendu par l’attraction de l’armature 45 est. venu par son élan loucher la borne 4b, la sonnerie fonctionne alors en trembleuse par : — pile locale 26, fil 27 masse du mouvement 28, arbre/y, canne k. pointe 20, armature f, petit ressort i, til et borne 38!, sonnerie., éleetro sonnerie, contact. 43, ressort, de l'armature 45, borne 4. sonnerie, fil 48, bornes 4f) 5o de l'appareil téléphonique, et + pile locale 26.

Le poste appelé averti par la sonnerie répond au poste appelant .en appuyant sur la clé 16. il produit an' poste appelant les mêmes effets qu’au poste appelé ; mais le circuit de la pile locale 26 au lieu.d'être fermé par k 20, comme au poste appelé (fig. 8) se ferme par f g, (fig. 7). Il est à remarquer que lorsque le poste appelant appuie sur la clé 16 pour sonner le poste appelé, il coupele circuit de sa sonnerie par le contact 42 et la petite lame 4i de celle clé. La sonnerie du poste apppelant est restée au repos.

Communication téléphonique.

Les deux postes (appelant et appelé) prévenus par la sonnerie décrochent le récepteur de l’appareil téléphonique ; dans chacun d'eux, le circuit de la pile locale. 2b est rompu entre les deux ressorts 5i et les bornes .49 cl 5o de l'appareil téléphonique et la sonnerie s'arrête.

La conversation peut s’engager puisqu’au poste appelant, le pont téléphonique est ouvert entre' 14 et 18 (frg. 7), ainsi qu’au poste appelé (fig. 8). Les autres postes peuvent écouter la conversation, puisque dans ces derniers le pont est fermé (fîg. 7).

Pendant la conversation, les autres postes sont avertis que la ligne est occupée puisque l’aiguille est arrêtée sur le numéro du poste appelé.

Lorsque la conversation est terminée, le poste appelant ou appelé (suivant la convention appuie sur la clé 17 autant de fois qu'il est necessaire pour remettre les aiguilles à la croix ; si par inadvertance, lorsque les aiguilles sont à la croix, on appuie une ou plusieurs fois de plus, les aiguilles restent maigre cela à la croix puisque la goupille d est venue se heurter a la goupille i3 du levier c et qu'il faudrait alors appuyer sur la clé ib pour déclencher de nouveau les aiguilles. Cette inadvertance serait même utile, car en admettant qu'une ou plusieurs aiguilles soient restées en retard pour une cause quelconque, le nombre, de coups supplémentaires de la (de 17 rattraperait ce retard, et assurerait le synchronisme de la position des aiguilles à la croix.

Lorsque le poste appelant vient de faire l'appel au poste appelé, et qu'après quelques instants qu'il juge suffisamment longs, il ne revoit pas de réponse, il peut en conclure que’ le poste appelé est absent, il appuie alors sur la clé 17 pour remettre les aiguilles à la croix dans tous les postes ; il a do ce fait arrêté la sonnerie au poste appelé par la rupture des contacts k 20 (fig. 5).

Appel collectif.

Pendant le cours d'une conversation entre deux postes, il peut y avoir nécessité d’en introduire un ou plusieurs autres ; les manunivros sont les suivantes." Admettons d’abord que ce soit le poste i.qui appelle le 3 ; le postes 1 étant appelant a pris la position figure 7 et y reste jusqu’à ce que l'aiguille revienne à la croix ; le poste 3 appelé a pris la position figure 8. On veut introduire le poste 0 par exemple. Le poste appelé 3 appelle le 5, le 3 devenu poste appelant a pris la position figure 7 et le 0 appelé la position figure 8, et ainsi de suite pour en mettre plusieurs autres successivement en ligne.

Appel général de tous les postes.

Entre l’indication du numéro du dernier poste et la croix, chaquê cadran porte l'indication « appel général », la position de l’aiguille lorsqu'elle se trouve en face celte indication correspond à celle de la goupille d qui vient de rompre le contact, avec la lame m ; le contact, passager se produit en effet lorsque l’aiguille passe entre l’indication du dernier poste et l'indication « appel général »; il est cependant d'une durée suffisante pour actionner l'électro l, le circuit de la pile locale 26 étant fermé sur ce dernier par : —pile 26, fil 27, masse 28 du mouvement, arbre /;, goupille d, lame électro l, et + pile 26.

Ce fonctionnement a lieu même dans la marche normale, mais lorsque l’aiguille revient à la croix (fig. 4), l'enclenchement g,j qui a eu lieu par ce contact passager (fig. 7) est détruit par la came n soulevant le levier (fîg. 5), mais lorsque l’aiguille de chacun des postes se trouve amenée devant l’indication et appel général » par le poste appelant et que dans cette position le poste appelant appuie sur la clé 16, la sonnerie fonctionne dans tous les postes, le circuit de la pile locale 26 étant fermé sur la sonnerie par j et g, tous les postes sont dans la position figure 7, les ponts sont ouverts étions les postes peuvent converser ensemble. Chaque sonnerie s’est arrêtée lorsqu’on a décroché le récepteur du commutateur de l’appareil téléphonique. Si un des postes est absent au moment de l’appel général, sa sonnerie fonctionnera pendant la durée de la conversation de tous les autres et le tout sera remis à la position de repos par le poste appelant, qui après la communication générale remettra les aiguilles à la croix (fig. 4) au moyen de la clé 17.

Poste d’intercommunication.

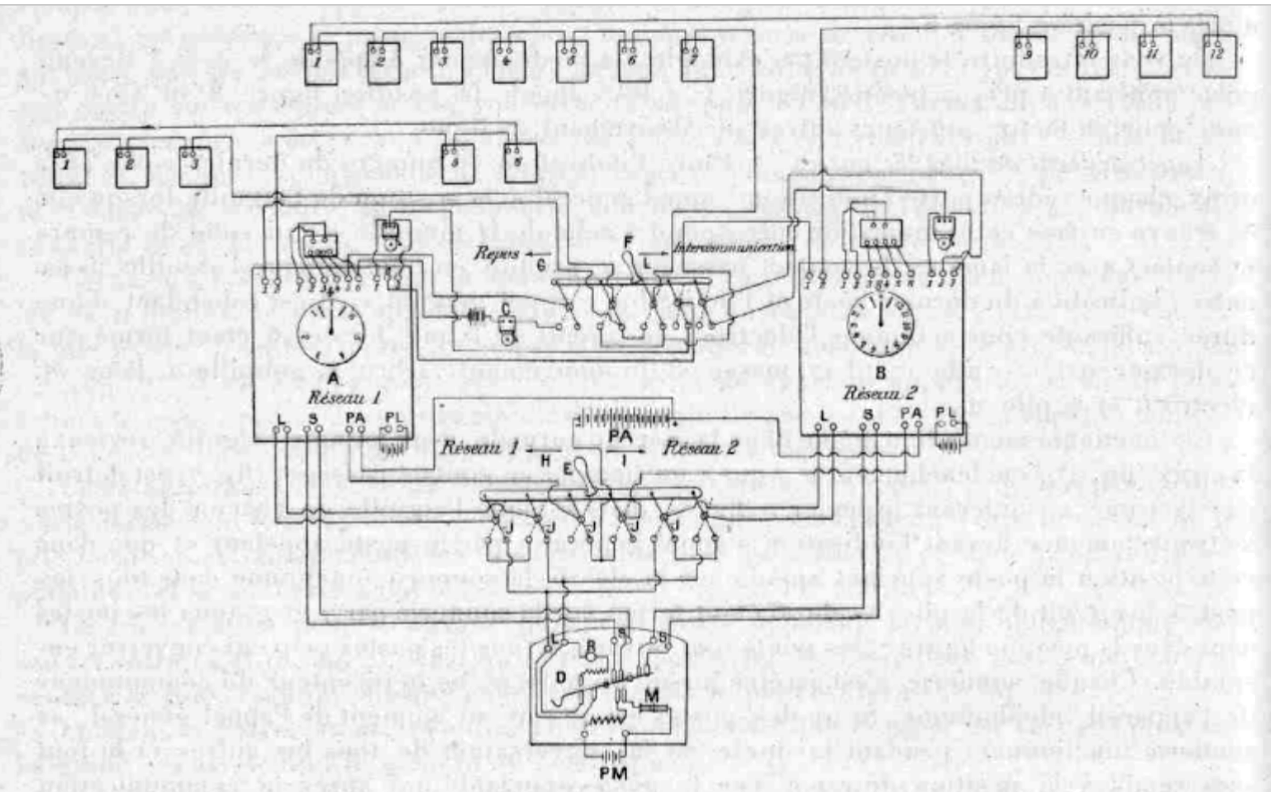

Le poste d’intercommunication représenté schématiquement (flig. 9) comprend : deux appareils Dardeau ordinaires A et R avec relais et sonnerie; une sonnerie fin de conversation C, un appareil téléphonique D et deux commutateurs E et P.

Chaque appareil Dardeau est muni de sa pile locale PL.

Une pile d'appel PA est commune aux doux circuits.

Le commutateur de réseau E est destiné :

1° A placer l’appareil téléphonique sur le circuit sur lequel on doit converser ;

2° A placer la pile d’appel PA sur l'appareil correspondant à ce circuit ;

3° A bouderie circuit avec lequel l’on il n’a pas à échanger de conversation.

Le commutateur d’inlercominutation F a pour but :

1" De séparer les deux circuits ou de les réunir en un seul ;

2” D’interrompre les eireuits’des sonneries d’appel des deux postes ;

3" De fermer le circuit de la sonnerie fin de conversation G.

Fonctionnement. —

Le commutateur d'intercommunication F étant au repos, c’est-à-dire poussé vers la flèche G, les deux circuits sont indépendants.

La figure représente à titre d'exemple un circuit de 6 postes et un de 12 postes.

Le poste double est à la fois poste n° 4 sur le réseau 1 et poste n° 8 sur le réseau 2.

Supposons que le poste double soit appelé par le réseau 1, l'agent de ce poste poussera le commutateur de réseau E vers la flèche H, ce qui est le cas de la figure. L’appareil téléphonique est mis en relation avec le réseau 1 de même que la pile d'appel PA. Il répond ensuite au posté appelant en appuyant sur le bouton blanc comme dans un poste ordinaire, décroche les récepteurs et engage la conversation.

La correspondance terminée il raccroche les récepteurs et abandonne l’appareil sans s’inquiéter de la position du commutateur de réseau.

Il est à remarquer que la disposition de ce commutateur est telle qu’il soit sur le réseau 1 ou sur le réseau 2, le poste peut recevoir l’appel de sonnerie, soit du réseau 1 soit du réseau 2. et même des deux à la fois. Il n’y a donc pas à craindre d’être isolé pur suite de la négligence d’un employé qui n’aurait pas remis le commutateur en place pour l’attente après une communication.

Si l'on avait à répondre au réseau 2, on pousserait le commutateur vers la flèche I, les lames de contact j prendraient la position en pointillé et l’effet serait le même que précédemment.

En résumé, soit pour répondre, soit pour appeler, il devra d'abord pousser (à moins qu’il n y soit déjà) le commutateur de réseau K sur IL ou sur I, suivant que l’on veut communiquer avec l'un ou l'autre réseau.

Intercommuiication.

Supposons qu'un poste du réseau 1 veuille communiquer avec un poste du réseau 2 ou inversement.

Il appelle d’abord le poste d'intercommunication et lui demande le poste avec lequel il désire être mis en relation.

L'agent du poste d'intercommunication appelle lui-même le poste demandé, et établit rinlereommunication en poussant le commutateur vers la flèche L, les deux sonneries des postes sont supprimées, ce qui permet aux postes en relation de s’avertir réciproquement par la sonnerie sans déranger le poste d'intercommunication.

Fin de conversation.

A la lin de la communication l'un quelconque des deux postes ou les deux à la fois appuient sur le bouton noir pour remettre les aiguilles à la croix.

A chaque coup de bouton, une sonnerie spéciale fin de conversation C fonctionne au poste d'intercommunication et avertit le préposé qu'il peut rétablir les deux circuits en remettant le commutateur F au repos.

Nous ne voudrions pas terminer cette étude de l’appareil sans dire quelques mots d’avantages spéciaux au système.

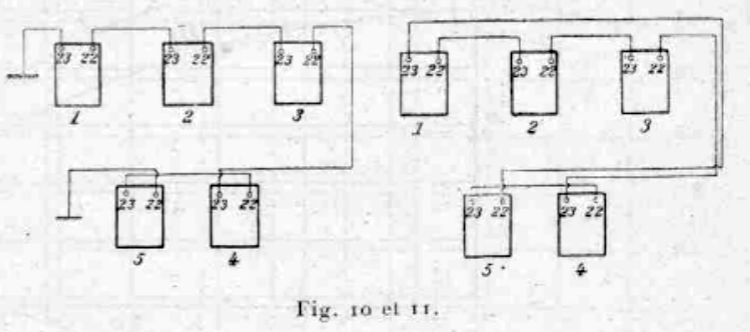

Le dispositif s'applique aussi bien au simple fil qu’au double fil. Il suflit de relier les fils de ligne de manière à ce que le courant circule dans ce même sens à travers tous les appareils . (fig 10 et 11)

Il est à remarquer également que les seuls enroulements des relais de résistance appropriée à celle de la ligne, sont en série sur celle-ci dans chaque poste, ce qui constitue un avantage au point de vue téléphonique. L’appareil est très peu encombrant. Il permet d'obtenir 2000 tours de cadran sans remontage à la main. Le remontage électro-automatique serait tout aussi simple. Il consomme cependant une quantité d'électricité assez forte et nécessiterait un renforcement des piles. Il suffirait pour cette modification de remplacer le mouvement d'horlogerie par un système électro-magnétique agissant par un cliquet pour la commande de l'arbre p.

Applications

- Bien que très récent, l'appareil Dardeau a été adopté par plusieurs compagnies.

Il fonctionne sur les tramways de Tours (ce postes : ligne de Saint-Martin à Tours), 17 postes desserviront les trottoirs roulants de l’Exposition, et 20 les gares du chemin de fer métropolilain.

Dans les installations précédentes tous les postes sont en série.

Appareil omnibus

Breguet

Appareil omnibus

Breguet- La Compagnie générale des Omnibus, à la suite d’essais heureux sur la ligne d'Ivrv-les-Hallcs, a décidé l’application des appareils Dardeau à son réseau téléphonique qui comprend plus de 60 km. Cette installation est très intéressante au point de vue des nombreux postes d'intercommunication que présentera ce réseau et grâce auquels deux postes quelconques du réseau pourront communiquer entre eux.

- La Compagnie du chemin de fer sur route de Paris à Arpajon possédera de même trois circuits indépendants comprenant en tout 11 postes dont quatre d’intercommunication.

sommaire

1914 Le chemin de fer métropolilain

Le téléphone occupe au Métropolitain

une large place et le développement de ces lignes téléphoniques

atteint 777 kilomètres pour les 78 kilomètres de voies

actuellementen exploitation. Lorsque le réseau Métropolitain

sera complet, le développement de ces lignes téléphoniques

dépassera 1.000 kilomètres.

Sous la conduite de l'aimable ingénieur du Métropolitain,

M. Dardeau, nous avons pu voir en détail cette organisation si

complexe et

résolue de façon si simple.

M. DARDEAU Ingénieur

en chef des Services Electriques du Métropolitain

M. DARDEAU Ingénieur

en chef des Services Electriques du Métropolitain

Le problème qui se posait était en effet de pouvoir faire

un appel dans un poste quelconque et dans celui là seul, de supprimer

ce appel si le poste n'avait pas répondu au bout d'un certain

temps; d'appeler et de mettre en correspondance collective un nombre

quelconque de postes embrochés; d'appelertous les postes

à la fois pour leur transmettre simultanément des ordres

et ceci à partir d'un poste quelconque; de faire connaître

dans chaque poste si la ligne téléphonique est libre ou

occupée et par quel poste celle-ci est occupée et, en

cas de prolongation de l'occupation, pouvoir donner aux postes communiquants

un signal leur demandant de céder la ligne; au besoin,en cas

d'urgence, les interrompre pour appeler le poste voulu et dans tous

les cas assurer le secret absolu des communications.

Ces différents points ont été résolus par

le poste Dardeau que l'on peut voir dans les cabines de chef de gare

des stations du Métropolitain.

Dans les installations télégraphiques et téléphoniques

généralement employées dans les chemins de fer,

tramways,etc., le ou les fils partent d'un bout du réseau pour

s'arrêter à tous les postes intermédiaires, sectionnant

ainsi la ligne en autant de tronçons. Il est donc nécessaire

pour communiquer d'un poste -à l'autre d'attaquer successivement

tous les postes intermédiaires et de demander à chacun

d'eux la communication pour le poste suivant. Ceci exige la présence

de tous les employés, immobilise les lignes pendant un temps

très long et ne permet d'avertir les intermédiaires que

lorsque la ligne est redevenue libre.

sommaire

L'Appareil Dardeau pour le métro Parisien

Les appareils Dardeau sont tous identiques, de façon à

pouvoir se répartir sur le réseau et d'être complètement

interchangeables. De plus si par la suite le nombre des postes devait

être augmenté le simple remplacement de la roue interchangeable

par une autre divisée en un plus grand nombre de crans serait

la seule opération nécessaire et cette substitution se

ferait sur place en quelques minutes sans démonter l'appareil

et sans interrompre le service.

Le poste des stations du Métropolitain se compose d'un appareil

téléphonique d'un modèle quelconque, d'une sonnerie,

d'une pile de ligne ou pile locale et une pile pour le microphone, de

deux clés d'appel et de l'appareil Dardeau. Le fonctionnementen

est extrêmement simple et il est impossible, par suite de l'absence

totale de fiches ou de commutateurs à manoeuvrer, qu'une personne

inexpérimentée entrave le fonctionnement de la ligne.

Et même commandé par un échappement bloqué,

en temps normal, par un levier d'arrêt que l'on peut actionner

au moyen d'un électro-aimant.

Chaque fois que l'aiguille a fait un tour de cadran elle se trouve bloquée

en face d'un certain signe et comme chaque aiguille dans chaque appareil

a fait le même mouvement elles se trouvent bloquées toutes

au même endroit. Le synchronisme des appareils se trouve réalisé.

L'arbre qui porte l'aiguille comporte une came calée différemment

pour chaque poste et qui peut pendant sa rotation, rencontrer des pièces

métalliques et ouvrir ou

fermer les circuits. La position de cette came correspond à une

position d'aiguille en face d'un certain chiffre ce qui permet,en amenant

l'aiguille en face du chiffre correspondant, de converser avec le poste

dont la came se.trouve dans ce cas l'arrêt de plusieurs appareils

ne peut en quoi que ce soit gêner le fonctionnement des autres.

Un cadran sur lequel se déplace une aiguille est fixé

à la partie supérieure de l'appareil et indique à

celui qui le manoeuvre si la ligne est libre et lorsqu'il fait un appel

si celui-ci correspond bien au numéro du poste désiré.

Cette aiguille est commandée par un arbre monté sur un

mouvement d'horlogerie qui est calée pour cette position d'aiguille

et avec celui-là seulement.

Il suffit pour actionner l'appareil d'agir sur deux boutons; l'un porte

le signe 4- , l'autre le signe — . L'envoi d'un courant de sens

négatif actionne le levier d'arrêt et libère le

mécanisme. Toutes les aiguilles sont alors portées sur

le signe dèclanchement du cadran. L'envoi du courant du signe

+ actionne l'échappement et laisse avancer l'aiguille d'autant

de dents qu'il y a d'émissions de courant. Ainsi, l'envoi de

trois courants positifs ferait occuper à l'aiguille la position

marquée3 sur le cadran.

Lorsque l'aiguille est en regard de ce chiffre, l'envoi d'un courant

négatif provoquera le dèclanchement de la sonnerie du

poste 3.

Celle-ci s'arrête lorsque l'employé répond ou quand

le poste appelant ne recevant pas de réponse remet les aiguilles

au signe d'arrêt en continuant l'envoi de courant dans le même

sens.

Dans le Métropolitain, cette émission de courant se fait

par un pendule électro-magnétique placé au central

téléphonique de la Bastille, ce qui assure la régularité

des émissions et évite les émissions précipitées

qui pourraient se produire si celles-ci étaient faites à

la main en appuyant sur le bouton autant de fois pour produire le chiffre

voulu.

Le cadran comprend, en outre, un numéro correspondant à

l'appel général. Chaque sonnerie fonctionnealors dans

tous les postes, et celle-ci n'est arrêtée que lorsqu'on

en décroche le récepteur. Si un des postes est absent,

sa sonnerie fonctionnera pendant toute la durée de la conversation,

jusqu'à ce que tout soit remis à la position de repos

par le poste appelant.

Dans ce cas comme dans les autres, le poste appelant donne un courant

positif pour ramener toutes les aiguilles à la position de repos,

et ceci en appuyant sur un bouton jusqu'à ce que l'aiguille du

cadran qu'il a devant lui se trouve ramenée à sa position.

Si par inadvertance on maintient le bouton appuyé plus longtemps

qu'il est nécessaire, les aiguilles restent malgré tout

à la position de repos, puisqu'un cran spécial les arrête

dans cette position jusqu'à ce qu'en donnant un courant négatif,

c'est-à-dire en appuyant sur l'autre bouton, elles se trouvent

à nouveau déclanchées. Cette inadvertance serait

même utile, car en admettant qu'une ou plusieurs aiguilles soient

restées en retard par une cause quelconque, le nombre d'impulsions

supplémentaires permettrait de rattraper ce retard et assurerait

le synchronisme de toutes les aiguilles par rapport à cette position

de repos.

Chaque ligne métropolitaine est desservie par de nombreuses lignes

téléphoniques qui mettent en relation immédiate

les stations entre elles, les différents services entre eux et

avec le service central de l'exploitation.

Les sous-stations de transformation du courant électrique sont

également en relation immédiate avec la station la plus

voisine du point qu'elles alimentent et avec l'usine génératrice

de Bercy.

En principe, chaque ligne métropolitaine est desservie de la

façon suivante :

Une ligne directe relie entre elles les deux stations terminales pour

régler le départ des trains.

Ensemble du Réseau Téléphonique

Chacune des stations intermédiaires est reliée directement

à sa voisine par une ligne dite omnibus qui permet, le cas échéant,

de suppléer aux signaux du bloc système.

Une ligne dite d'appel général relie à la fois

toutes les stations pour la transmission simultanée des communications

collectives.

Certains signaux éloignés dans le tunnel sont reliés

aux stations intéressées. Les sous-stations de transformation

du courant électrique sont reliées à la station

la plus voisine du point qu'elles alimentent.

Enfin, une ligne de postes Dardeau relie entre elles les stations les

plus importantes et les stations d'échange.

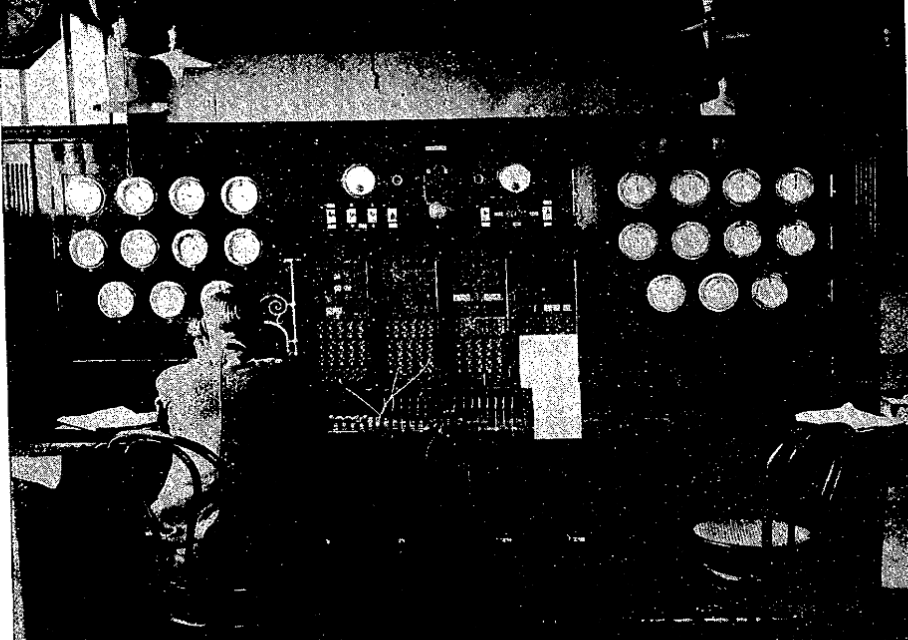

Le central téléphonique est installé dans un local

spécial à la station de la Bastille sur la ligne n°

1, où toutes les lignes de postes Dardeau prévus au nombre

de 20 pour l'ensemble du réseau aboutissent sur un standard de

dispositions particulières. Celui-ci comporte en outre des lignes

ordinaires reliées au standard desservant les bureaux du service

central de l'exploitation, de telle sorte que les différents

services peuvent être mis en n relation avec un point quelconque

du réseau.

Le Central Téléphonique du Métropolitain (Station

de la Bastille)

TÉLÉPHONE ET AVERTISSEURS D'ALARME

1° Réseau téléphonique.

— Le réseau téléphonique comprend :

une ligne directe entre les stations « Place de l'Étoile

» et « Gare d'Orléans » ;

une ligne de postes omnibus de station à station ;

une ligne de postes Dardeau permettant aux stations les plus importantes

(Quai de Passy — Avenue de La Motte-Picquet Gare Montparnasse —

Place Denfert-Rochereau — Place d'Italie — Gare d'Orléans),

de communiquer entre elles et avec le Service central, quai de la Rapée,

n° 46.

La ligne de postes Dardeau est reliée à celle des postes

de même type de la ligne n° 1, au moyen d'un poste d'intercommunication

situé à la station de la Place de l'Étoile ; elle

est pourvue aussi d'un poste Dardeau spécial installé

au Service central.

Enfin un poste Dardeau est installé dans hacune des sous-stations

Denfert-Rochereau et La Motte-Picquet, et relié au réseau

général des postes Dardeau des sous-stations.

Chaque poste téléphonique comprend : un microphone Bailleux

avec récepteur Ader, une sonnerie du type de celles du service

des Postes et Télégraphes, et un annonciateurpour chacune

des directions desservies.

Les postes Dardeau sont munis, en outre, d'un appareil Dardeau avec

les relais nécessaires.

Chaque conducteur est composé d'un iil en cuivre

rouge étamé haute conductibilité, de 0,001 m. de

diamètre, une couche de caoutchouc naturel, une couche de caoutchouc

vulcanisé, un ruban enduit, un guipage coton.

Les câbles sont à cinq paires depuis la station Avenue

de Villiers jusqu'à la sous-station Opéra, et à

six paires depuis ce point jusqu'à la station Place Gambelta

; sur toute la ligne, il y a dans ces câbles deux paires en attente.

Chaque paire comprend un fil noir et un fil de couleur; ce dernier est

de même nuance que le guipage qui recouvre la paire dont il fait

partie : c'est-à-dire qu'une paire recouverte de coton rouge

se compose d'un fil rouge et d'un fil noir, etc.

Les fils d'une même paire sont câblés ensemble au

pas de 0,20 m. ; les paires sont ensuite câblées entre

elles au pas de 0,30 m.; le câble ainsi formé est recouvert

d'un ruban tanné et d'un tube de plomb de 0,002 m. d'épaisseur

Avertisseurs d'alarme.

— L'installation des avertisseurs aarme comprend les dispositifs

ci-après :

a. Un système permettant l'ouverture automatique des disjonceurs

des sous-stations, avec sonneries annonciatrices de disjontion ;

b. Des postes téléphoniques reliant respectivement les

sous-sta°ns Denfert-Rochereau et La Motte-Picquet aux stations les

plus voisines qui, dans l'espèce, portent chacune le même

nom que la sous-station correspondante.

Le système permettant l'ouverture automatique des disjoncurs

des sous-stations comprend principalement :

1° Dans les centres d'alimentation : des relais avec piles et sonneries

;

2° Sur la voie : des boutons ordinaires de sonneries placés

dans es boites en fonte plombées, avec couvercle en verre.

Les boîtes ont distribuées à raison de une par gare,

et de une tous les 100 mètres environ en voie courante.

Les postes téléphoniques reliant les sous-stations aux

stations voisines sont du système Dardeau avec sonneries d'appel.

La composition des câbles du réseau téléphonique

et des avereurs d'alarme est identique à ceux de même destination

de la n° 3 ; ils sont à 8 paires entre les stations «

Place de l'Étoile » « Place du Trocadéro »

; à 9 paires depuis cette dernière ion jusqu'a la sous-station

de La Motte-Picquet; à 11 paires entre les sous-a Motte-Picquet

et Denfert-Rochereau ; à Paires, entre cette dernière

sous-station et la place d'Italie ; à 14

paires au delà jusqu'à la station « Gare de Lyon

» de la ligne r toute l'étendue de la ligne,

Sur toute la ligne deux câbles supplémentaires ont été

posés en attente.

Sur la voie, des boutons ordinaires de sonneries placés

dans des boîtes en fonte plombées, avec couvercle en verre.

Les boîtes sont distribuées à raison de une par

station et une tous les 100 mètres en souterrain courant.

Les postes téléphoniques placés dans le tunnel

et reliés aux stations sont du système Bailleux avec sonneries

d'appel ; ils sont installés près des signaux intermédiaires

et enfermés dans des boîtes en tôle. Sur la ligne

n° 3, ces postes sont au nombre de quatre : à savoir :

Deux entre les stations « Place de la République »

et « Avenue Parmentier » ils sont, par suite, reliés

l'un avec la première, l'autre avec la seconde ;

Deux entre les stations « Père-Lacbaise » et «

Place Martin-Nadaud ».

Le conducteur d'un train en détresse peut ainsi appeler le chef

de station et inversement.

Les postes téléphoniques reliant respectivement les sous

stations « Opéra » et « Père-Lacbaise

» aux stations les plus voisines, « Rue Caumartin »

et « Père-Lachaise », sont du système Dardeau

avec sonneries d'appel.