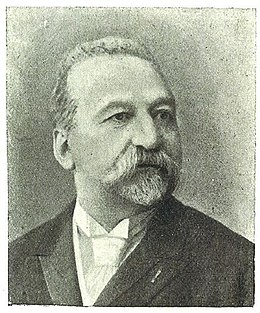

GUSTAVE TROUVÉ (1839-1902)

|

Gustave Trouvé est né à

La Haye-Descartes dans une famille de petite bourgeoisie, son

père, Jacques Trouvé, étant marchand de bétail

possédait alors une assez jolie propriété. |

G. Trouvé |

Il fut précisé dans un journal anglais du XIXe siècle citant les travaux de Gustave Trouvé que : « si l’Angleterre a Swan, l’Amérique Edison, la France a Trouvé. »

Sommaire

En préface : Extrait du livre "1891

Histoire d'un inventeur : Exposé des découvertes et des

travaux de M. Gustave Trouvé dans le domaine de l'électricité",

par Barral, Georges, écrivain scientifique. Journaliste et publiciste

français.

Au milieu de l'énorme concours de savants que nous fréquentons,

nous connaissons peu d'hommes aussi simples, aussi laborieux, aussi bons,

aussi ennemis du bruit public, qu'il l'est dans tous les actes de son

existence extraordinairement occupée de chercheur et d'inventeur.

Cependant, nous ne pouvons nous empêcher de consigner un souvenir

qui fait autant d'honneur à notre pays qu'à l'inventeur

auquel il se rapporte

, Il y a quelques années, lorsque Graham Bell, l'immortel créateur

du téléphone, vint à Paris, il fut accueilli avec

beaucoup d'empressement et de déférence par les Académies

et le monde savant. Avant de quitter la France, il tint à rendre

une visite personnelle à M. Gustave Trouvé, et il lui dit

en l'abordant : « J'ai voulu vous surprendre au milieu de vos travaux

que j'admire si vivement. Je veux, de plus, emporter en Amérique

une collection complète de toutes vos inventions, car elles constituent

pour moi l'expression la plus élevée de la perfection et

de l'ingéniosité de la science électrique française.

» Après ce témoignage d'un tel homme, M. Gustave Trouvé

serait vraiment mal venu de nous reprocher nos éloges, car ils

ne sont que l'écho fidèle du sentiment universel.

Georges BARRAL

Les inventions de M. Gustave Trouvé dans le domaine

de la génération de l'électricité sont :

- Les moteurs électriques. - Le dynamomètre universel. -

La Machine dynamo de démonstration. - Les piles. - Le téléphone.

D’après G. Barral qui a peut-être enjolivé la

précocité de Trouvé, dès son plus jeune âge,

Gustave se passionna pour les mathématiques et le

dessin. Du matin au soir, armé d’un couteau et d’un marteau

il construisait des petits chariots, des automates ou des télégraphes.

Son moulin à marion nettes entraîné par le vent et

installé au portail de la maison, était admiré par

tous les passants ; chacun reconnaissait alors les talents manuels autant

que la créativité de l’enfant. À sept ans, il

construisit une machine à vapeur formée d’une boîte

à poudre – la chaudière – et d’épingles

à cheveux – les bielles et manivelles – soudées

par du plomb et de l’étain, les supports étant coupés

dans du bois. Quoique rudimentaire, l’appareil était très

ingénieusement conçu et une double excentricité de

l’axe permettait une course suffisante des tiroirs.

Malgré la petitesse de ses organes, l’appareil fonctionnait.

On a pu en réaliser un dessin, l’original ayant été

conservé par Trouvé tout au long de sa vie. En 1850, il

commence ses études au collège de Chinon où il a

failli provoquer un incendie avec une machine à vapeur laissée

sous pression dans son pupitre Gustave Trouvé suivit les cours

de l’École des Arts et Métiers d’Angers dès

l’âge de 15 ans. Pendant toute cette période de formation

il cultiva un talent pour le dessin ce qui lui permit de représenter

avec une grande aisance les mécanismes qu’il concevait. Il

exécutait des dessins d’animaux tout en lignes géométriques,

avec une netteté extraordinaire et une rapidité vertigineuse.

Quelques gravures réalisées et signées par Gustave

Trouvé pour illustrer certains de ses articles viennent d’ailleurs

confirmer ses qualités artistiques. Kevin Desmond fait l’hypothèse

que les illustrations signées auraient certainement été

réalisées par Trouvé, jouant ainsi avec les mots.

Vers 1860, à sa sortie des Arts et Métiers, il entra dans

l’entreprise d’un grand horloger parisien. Il apprend aussi

le métier de serrurier.

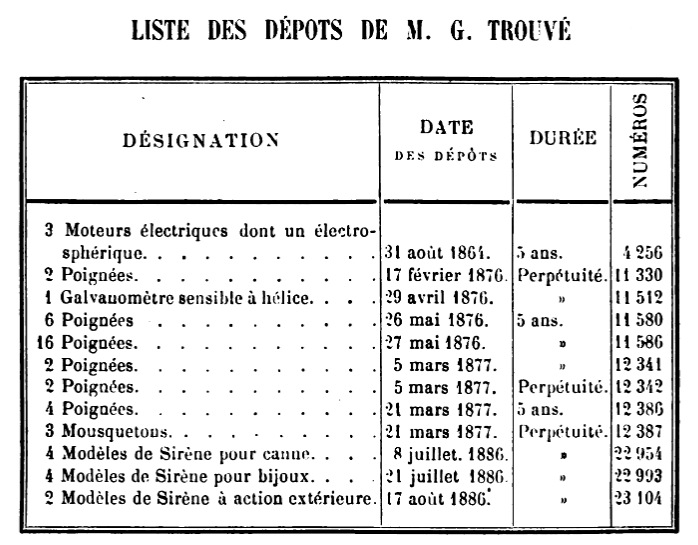

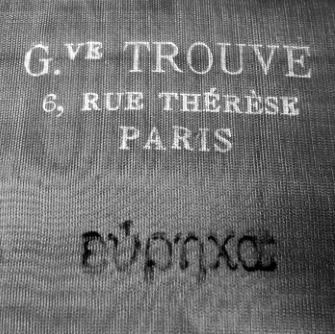

En 1863, à 24 ans, il fonda une entreprise de fabrication d’instruments

de précision : G. TROUVE, 6 rue Thérèse, Paris.

Il fabriquait des instruments électriques et des instruments de

mesures linéaires en buis et ivoire. Il faut signaler que Trouvé

a su utiliser son nom, providentiel pour un inventeur, en signant ses

instruments soit par son nom soit par eurêka en alphabet

grec.

Appareil médical

Trouvé. Tissu du couvercle de la mallette

Appareil médical

Trouvé. Tissu du couvercle de la mallette

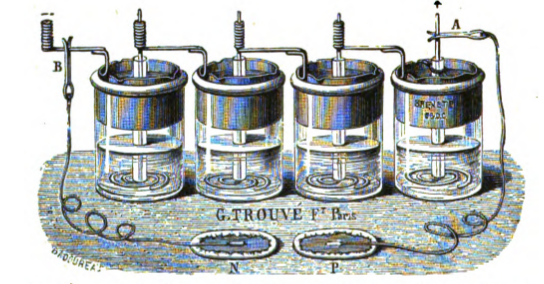

À partir de 1865, Trouvé met en place un atelier dans le centre de Paris, où il brevette de nombreuses applications très diverses dans le domaine de l'électricité, inventions décrites régulièrement par les magazines de vulgarisation scientifique de l'époque telles que La Nature. Pour alimenter ses automates électriques miniatures, il invente une batterie de poche carbone-zinc qui devient rapidement très populaire. Une batterie similaire a été inventée et largement commercialisée par Georges Leclanché.

En 1867, il expose un fusil électrique à

l’Exposition universelle de Paris, qui est très apprécié

par l’empereur Napoléon III. En 1869, il présente un

explorateur extracteur électrique de corps étrangers ayant

pénétré dans les tissus organiques, qui sera très

utile lors de la guerre de 1870. En 1873, il produit le polyscope qui

sert à explorer le corps humain.

En 1874, il développe un dispositif de localisation

et d'extraction d'objets métalliques tels que des balles logées

dans les corps des blessés, prototype du détecteur de métal

d'aujourd'hui.

Lors de son association avec Leblanc, il utilisa des locaux situés

au 40 rue de Saintonge entre 1871 et 1872.

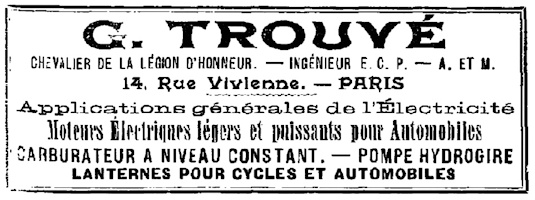

Par la suite, il s’établit au 14 rue Vivienne,

où il occupa un ensemble logement-atelier-laboratoire-magasin jusqu’à

sa mort.

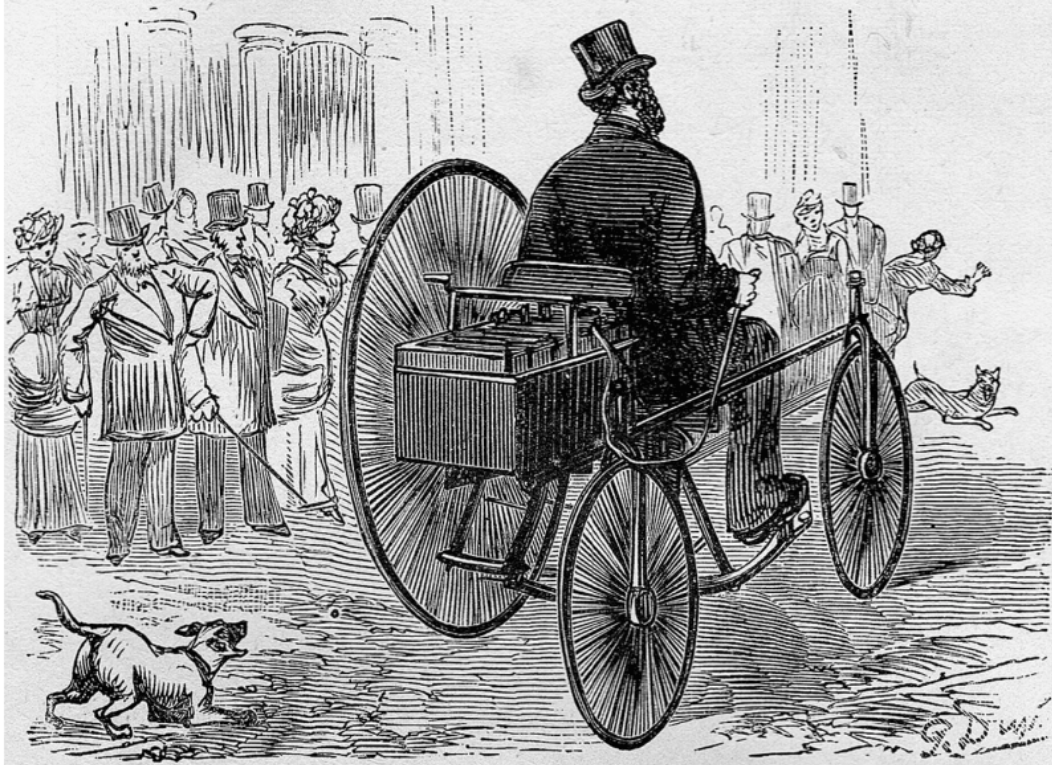

Il installe son atelier et poursuit ses inventions

: un moteur électrique, un tricycle électrique qui est le

premier véhicule de ce type au monde, un bateau à propulsion

électrique, une machine à coudre électrique, le polyscope

et le photophore qui servent d’éclairage électrique

pour l’usage des médecins mais aussi pour les spectacles,

une lampe de sécurité, l’auxanoscope qui est l’ancêtre

des projecteurs, etc...

Il n’a malheureusement pas été possible de trouver

des renseignements sur son entreprise mais elle se limitait certainement

à une ou plusieurs dizaines de personnes, comme celles de nombreux

constructeurs.

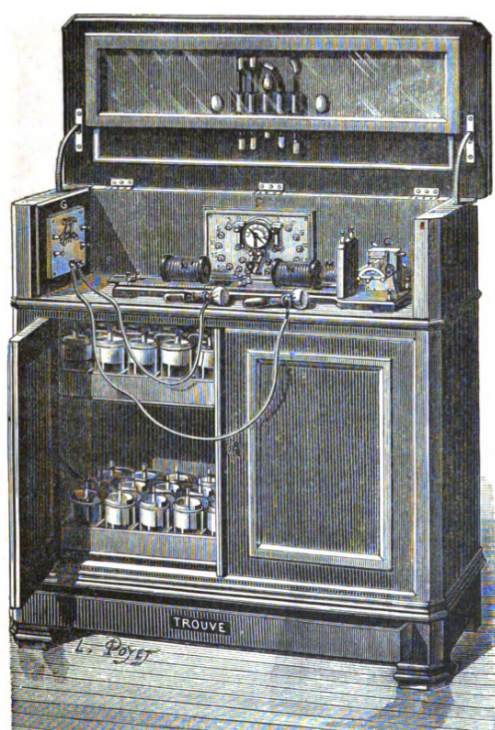

Les instruments étaient construits en séries limitées

voire même à l’unité pour une demande particulière

; seules quelques productions se faisaient en grand nombre, comme des

trousses électro-médicales pour l’armée.

L’industrialisation des fabrications électriques qui intervint

vers 1880, a dû certainement concerner la fabrique de Trouvé.

En 1880, celui-ci fit partie des 21 membres de la Chambre syndicale des

Industries électriques qui s’occupait du développement

et des applications de l’électricité. Il œuvra

également dans le comité d’organisation del’Exposition

internationale d’électricité de 1881 sous le titre

de constructeur électricien.

En 1881 au Palais de l’Industrie de Paris,

se tient l’Exposition internationale de l’Électricité.

Gustave Trouvé y présente ses nombreuses inventions et productions

: canot électrique, motorisation du dirigeable de Tissandier, motorisation

de la machine à coudre, huit ans avant Singer, et, sur le stand

551, toute une production d’électrologie médicale.

Trouvé y reçoit la médaille d’argent du jury,

et est décoré de la Légion d’Honneur.

En 1883, le photophore Hélot-Trouvé, conçu et produit

en collaboration avec le Dr Hélot, est présenté à

l’Académie de Médecine. L’idée de ce petit

éclairage électrique porté sur le front de l’opérateur

avec optique de focalisation relié à une pile Trouvé

est géniale ! C’est notre lampe frontale adoptée par

tout le corps médical.

Le 26 septembre 1887, au congrès de l’Association

française pour l’avancement des sciences, Trouvé, l'«électricien,

ingénieur à Paris» présente plusieurs appareils

liés à la fée électricité : des polyscopes

cliniques, une lampe de sécurité, un photophore, une lampe

sous-marine et un nouvel interrupteur. Mais ce qui étonne le plus

les participants, c’est l’utilisation de l’auxanoscope

électrique quand ils voient projetés sur un écran

les portraits de Chevreuil, de Pasteur et de divers objets.

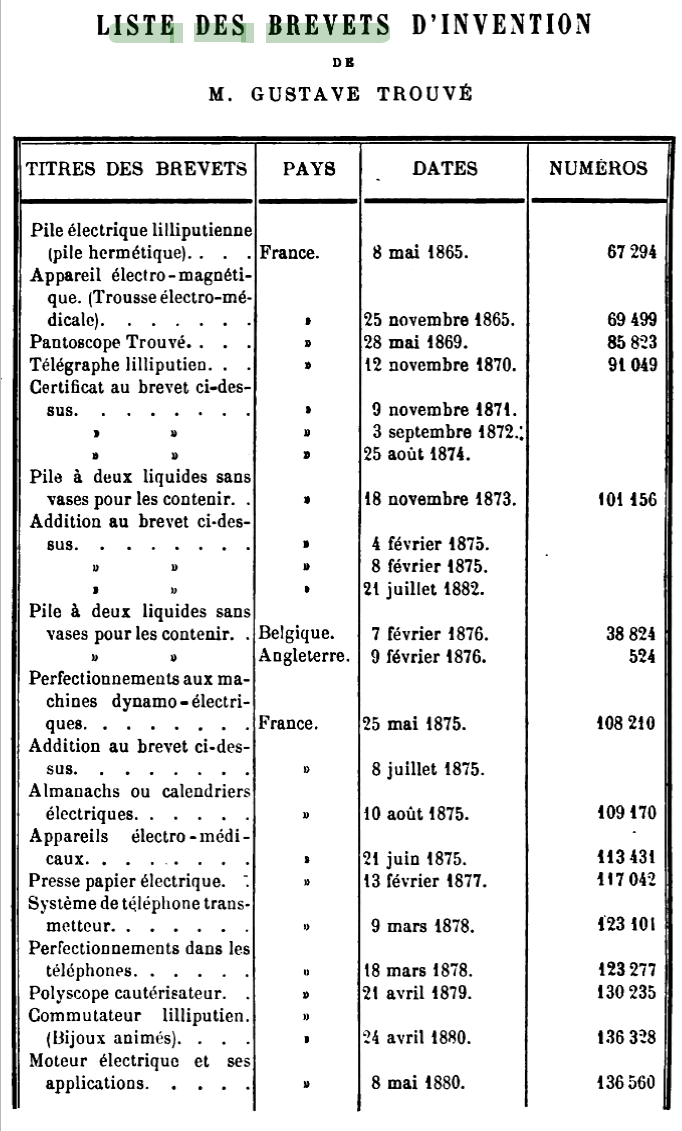

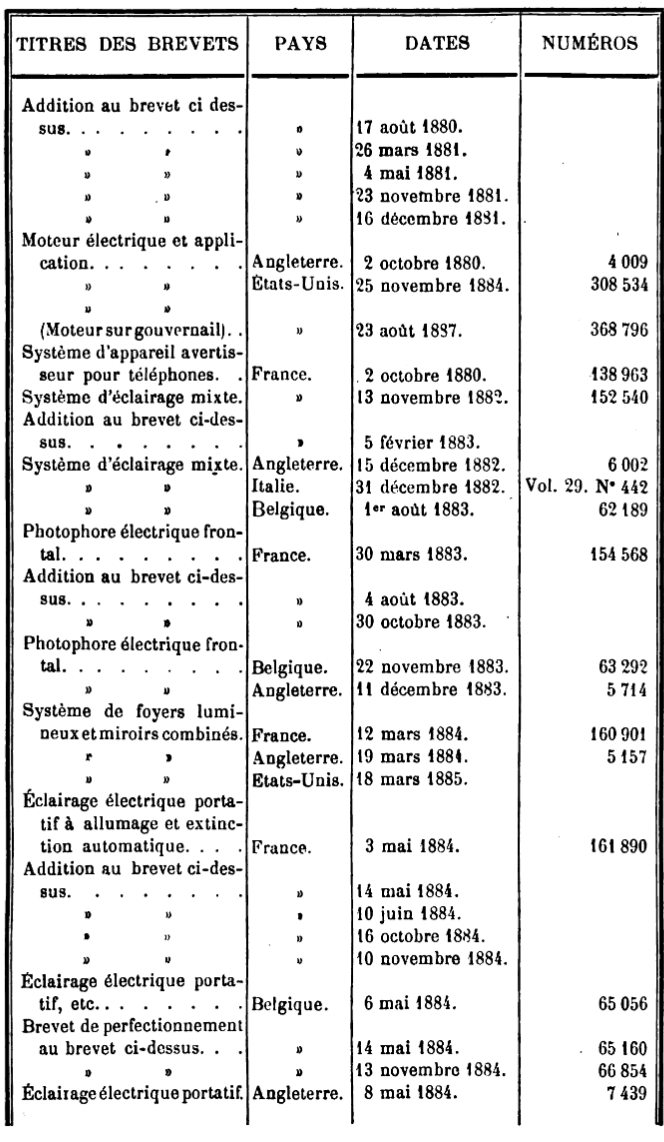

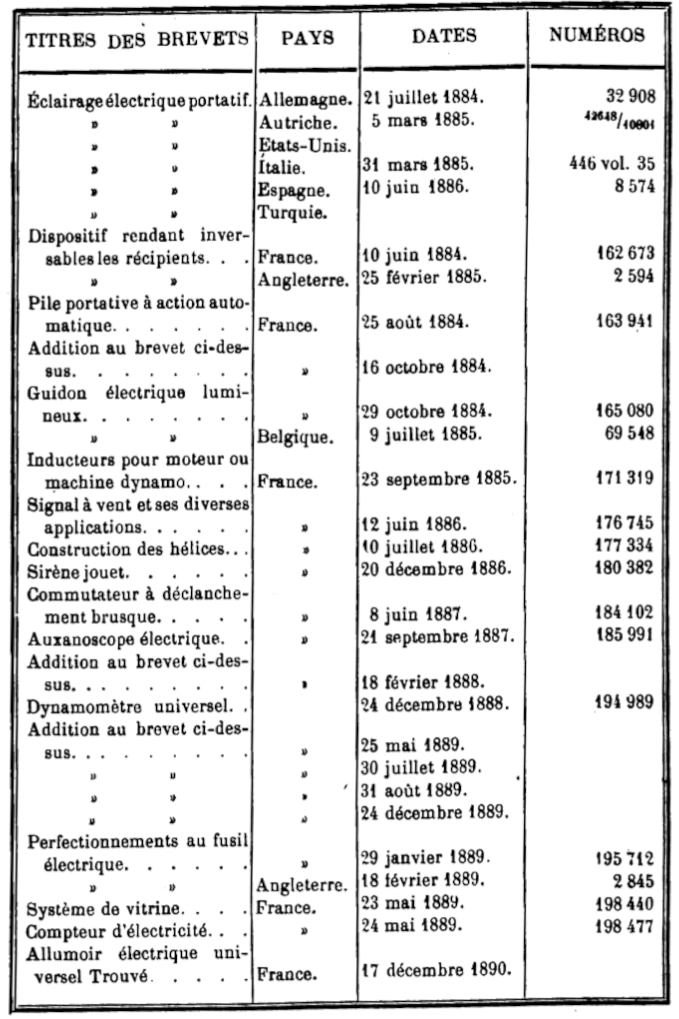

En dehors de ses propres inventions pour lesquelles il

déposa 32 brevets,Trouvé s’efforça toujours

de perfectionner les systèmes existants, en particulier en les

miniaturisant.

Adepte de la recherche appliquée, Trouvé s’est passionné

pour l’électricité. Il a su aussi explorer les domaines

de la mécanique, des télécommunications, de la médecine

et des arts.

Lors de ses recherches, Trouvé collabora avec des confrères

ou des médecins. On peut citer le docteur Hélot pour la

réalisation de la lampe fron-

tale – ou photophore –, Foucault pour le gyroscope électrique,

Caillaud pour un modèle d’alimentation d’appareils d’électrothérapie,

Dunand avec qui il améliora le microphone, et les frères

Tissandier pour l’aérostat électrique.

Sa méthode de travail était empirique mais résolument

scientifique ; Trouvé ne fut certainement pas un inventeur-bricoleur.

En effet, face à un

problème technique, il recherchait de nouveaux procédés

basés sur ses connaissances d’ingénieur et étudiait

précisément les caractéristiques de ses instruments.

Il sut justifier ses choix aussi bien par des mesures que par des calculs.

Il s’attachait résolument au côté pratique de

ses inventions ou de ses améliorations : l’une de ses demandes

de brevets en fait d’ailleurs mention puisqu’il y est précisé

« un moteur et ses applications ».

Les instruments étaient construits en séries

limitées voire même à l’unité9 pour une

demande particulière ; seules quelques productions se faisaient

en grand nombre, comme des trousses électro-médicales pour

l’armée. L’industrialisation des fabrications électriques

qui intervint vers 1880, a dû certainement concerner la fabrique

de Trouvé. En 1880, celui-ci fit partie des 21 membres de la Chambre

syndicale des Industries électriques qui s’occupait du développement

et des applications de l’électricité. Il œuvra

également dans le comité d’organisation de l’Exposition

internationale d’électricité de 1881 sous le titre

de constructeur électricien.

,..

En 1902, en travaillant sur un appareil utilisant la lumière ultraviolette

pour traiter les maladies de peau, il se blesse, sa plaie s’infecte

et il meurt de septicémie à l’hôpital Saint-Louis

le 27 juillet. Gustave Trouvé n’ayant pas de descendants et

ses archives à la mairie de La Haye-Descartes ayant brûlé

en 1980, il tombe dans l’oubli. Même ses restes seront jetés

dans la fosse commune lorsque la concession de sa tombe sera arrivée

à échéance.

Ses archives ont été détruites en

février 1980 à la suite de l'incendie accidentel de la mairie.

En 2012, à la suite d’une biographie de l'historien des transports

anglais Kevin Desmond, une plaque commémorative est dévoilée

sur le site de sa ville natale. Le 15 octobre 2016, une deuxième

plaque est dévoilée sur le mur extérieur de son ancien

atelier, 14 rue Vivienne, dans le 2e arrondissement de Paris par Kevin

Desmond et Jacques Boutault, maire de l'arrondissement.

Une exposition célébrant le 180e anniversaire

de sa naissance, intitulée « Gustave Trouvé, le De

Vinci du XIXe siècle », a eu lieu à son lieu de naissance

à La Haye-Descartes, en France, au mois de mai 2019.

Seize de ses instruments originaux ont été rassemblés,

des voitures électriques, des bateaux, des drones et des vélos

modernes ont été rassemblés en son honneur.

L’ÉLECTRICITÉ, LE DOMAINE DE PRÉDILECTION DE TROUVÉ (1891 Extraits du livre "Histoire d'un inventeur" G.Barral)

Trouvé s’intéressa au domaine naissant

des télécommunications. Il mit au point un télégraphe

couplé à une montre-télégraphe avec manipulateur

et

récepteur. Cela permettait de coder des lettres ou des mots conventionnels

et rendait la transmission d’ordres militaires plus rapide. De plus,

cet appareil était complété par un système

de dérouleur de câble.

L'électricité touche à tout. C'est le type de la

science universelle. Elle devait donc s'adresser aux applications de la

guerre que l'homme de tous les temps, par une aberration singulière,

a cherché à porter au plus haut degré de perfectionnement.

La télégraphie devait donc naturellement contribuer à

servir ce goût inné pour se détruire le plus rapidement

possible, dont l'humanité est douée, La seule chose qui,

aux yeux du moraliste, diminue la hideur guerrière, c'est le sentiment

de la patrie qui est sacré. Dans ce sens, tout ce qu'on fait pour

améliorer les engins militaires est pardonné par la philosophie

et compris par le savant qui cherche avant tout les inventions utiles

à l'amélioration physique et intellectuelle de ses semblables,

C'est inspiré par ces idées très légitimes

que M. Gustave Trouvé a porté ses dons créateurs

sur la télégraphie militaire,

Le système qu'il a imaginé mérite d'attirer l'attention

pour deux raisons. D'une part, en effet, il réalise un ensemble

complet se suffisant à lui-même et pouvant servir dans un

très grand nombre de cas ; d'autre part, il a été

adopté par plus d'une armée européenne, c'est-à-dire

que ce n'est pas une chose récente, recommandée par sa nouveauté,

mais une combinaison qui a été appréciée par

les hommes les plus compétents dans le métier. L'ensemble

se compose d'un câble à deux fils destiné à

réunir deux stations, et, pour chaque station, d'une pile et d'un

appareil de correspondance, Le dessin représente la ligne et les

deux stations, ou, pour parler un langage moins technique, les deux correspondants,

L'officier qu'on voit à droite a choisi son point d'observation,

Il porte en bandoulière une pile et un appareil télégraphique,

gros comme une montre, qu'il peut mettre dans sa poche ou qu'il peut accrocher

au col de son vêtement dans les intervalles de la correspondance,

1876

1876

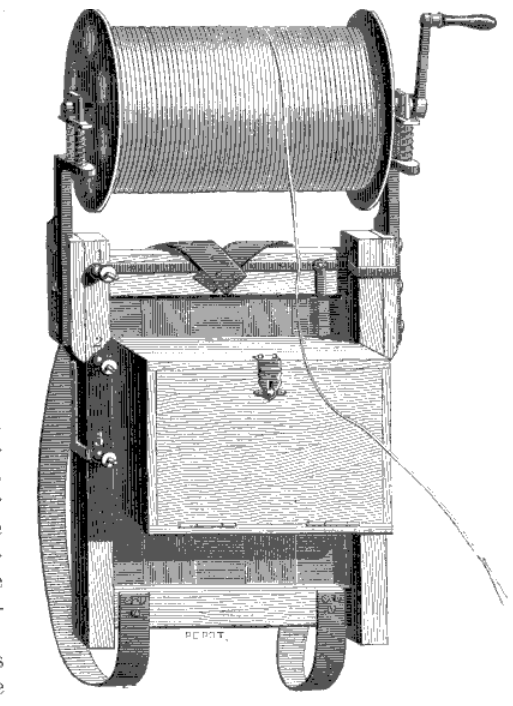

Le soldat qui s'éloigne à gauche porte sur le dos un crochet

sac-bobine à la manière du sac ordinaire.

Sur ce crochet on voit d'abord à la partie supérieure une

grosse bobine sur laquelle est enroulé le câble et ensuite

à la partie inférieure, la pile. Il a en outre le petit

appareil télégraphique, qui est, au moment, considéré

suspendu en haut et à gauche du crochet. A mesure que le soldat

marche en avant, le câble se déroule derrière lui

sur le sol et la bobine tourne sur son axe. L'instant venu de correspondre

il décrochera le petit appareil télégraphique et

le prenant à la main commencera l'envoi ou la réception

des dépêches qui se présenteront.

Cette correspondance pourra avoir lieu sans même qu'il arrête

sa marche et sans que tout le câble soit déroulé.

Il faut noter qu'il y a 1 kilomètre de ce câble sur la bobine.

On sera donc obligé de s'arrêter après avoir parcouru

1000 mètres. Mais, on pourra aussi bien correspondre à une

distance moindre, 500 mètres par exemple parce que la communication

a toujours lieu au travers du câble entier, qu'il soit enroulé

sur la bobine ou déroulé sur le sol. Du reste le télégraphiste

est accompagné par des aides portant chacun 1 kilomètre

de câble pour allonger la ligne au fur et à mesure des besoins.

Le câble est à deux conducteurs isolés,Chacun d'eux

est recouvert de gutta-percha, et tous deux ensemble sont réunis

sous une enveloppe de ruban caoutchouté. Avec cette protection

le câble peut être étendu sur un sol sec ou humide,

sans aucun danger de détérioration. Il peut même être

exposé à la pluie ou traverser un ruisseau sans que la communication

en soit aucune ment troublée.

Nous ferons remarquer ici par parenthèse, que, vu le peu de résistance

électrique de la ligne une petite perte serait de peu de conséquence.

Les deux conducteurs sont attachés à la pile de l'officier

stationnaire avant la séparation des deux télégraphistes;

des boutons spéciaux désignés par des lettres ne

laissent place à aucune erreur. Avant de se quitter, ils vérifieront

leurs appareils en transmettant dans les deux sens, une courte phrase.

Après avoir repris sa position le télégraphiste mobile

en avisera son correspondant par l'envoi du mot d'ordre, et l'échange

des dépêches pourra commencer. Le soldat porteur du crochet

recherchera de préférence les sentiers inaccessibles aux

voitures. S'il a une route à traverser, il choisira un endroit

où des arbres puissent lui permettre de monter le fil à

une hauteur suffisante pour laisser passer par dessous les voitures et

les canons, car on comprend, du reste que si ce fil était étendu

au travers du chemin il courrait chance d'être écrasé

et coupé par les roues. A vrai dire pour ce cas et d'autres analogues,

il faudra adjoindre au télégraphiste un compagnon chargé

d'enlever le câble sur les branches des arbres et de divers soins

du même genre. D'ailleurs, quand le moment de cesser la communication

est venu le télégraphiste reçoit l'ordre de revenir

à son point de départ, et, là encore, un compagnon

lui est nécessaire pour enrouler le câble sur la bobine,

L'aide se sert alors d'une manivelle qui s'emmanche sur le bout de droite

de l'axe de la bobine ( fig,221 ). Il la tourne et enroule le câble

pendant que le porteur marche au petit pas pour faciliter l'opération.

fig 221

fig 221

Nous avons montré ici deux télégraphistes, l'un stationnaire,

l'autre mobile, séparés par une distance maximum de 1000

metres; mais le second peut être accompagné d'un troisième

porteur d'un crochet et d'une bobine identiques. Quand l'un des porteurs

aura épuisé son câble le second commencera à

dérouler le sien non sans avoir établi la liaison entre

les deux câbles au moyen des petits mousquetons très ingénieusement

combinés par M. Gustave Trouvé. Il sera donc possible d'établir

la correspondance entre deux points distants de deux ou un plus grand

nombre de kilomètres. De plus les deux postes peuvent être

mobiles. Pour faire bien saisir toute l'utilité de cet ensemble

si simple il faut insister sur ce point que dans un cas de grande urgence

une ligne de un kilomètre peut être établie, sur un

terrain découvert en dix minutes c'est-à-dire dans le temps

nécessaire pour parcourir à pied cette distance. On aura

remarqué, dans ce qui précède, que nous avons parlé

d'un câble à deux fils tandis que le télégraphe

ordinaire n'emploie qu'un seul fil et se sert de la terre pour suppléer

au fil de retour.

En y réfléchissant, on verra que cette télégraphie

volante ne peut pas fonctionner dans les conditions ordinaires ; l'établissement

d'une bonne perte à la terre est en effet indispensable à

chaque station; or les télégraphistes militaires ne peuvent

pas toujours choisir un terrain convenable à cette communication

avec la terre qui, d'ailleurs, ne peut que bien rarement être établie

d'une manière instantanée. Dans les plaines de sable brûlées

par le soleil, en Algérie par exemple, on n'arriverait pas à

établir un fil de terre ; dans une plaine gelée à

plusieurs pieds d'épaisseur, comme ont été nos campagnes

pendant une notable partie du temps qu'a duré la dernière

guerre on n'y arriverait pas davantage. Ces raisons ont déterminé

M. Gustave Trouvé à employer deux conducteurs et à

s'écarter des habitudes du service télégraphique

ordinaire; et nous sommes convaincus qu'il a eu raison, sans vouloir dire

toutefois que la télégraphie militaire doive dans tous les

cas procéder ainsi. Si l'on avait à employer ce système

de télégraphie militaire à de grandes distances,

il serait à propos de faire usage des deux conducteurs comme d'un

seul ce qui réduirait de moitié la résis tance de

la ligne, et d'employer la terre pour le retour.

Nous nous sommes étendus assez longuement sur la ligne télégraphique

proprement dite, qui est la partie la plus essentielle d'un télégraphe

électrique; les appareils de correspondance n'en sont réellement

que l'accessoire; ils peuvent d'ailleurs être combinés de

bien des façons, et M.

Trouvé en a proposé deux concuremment : l'un est un télégraphe

à cadran très analogue au télégraphe Breguet

; l'autre est un appareil du système Morse à lecture au

son ce que nous appelons en langage technique un parleur.

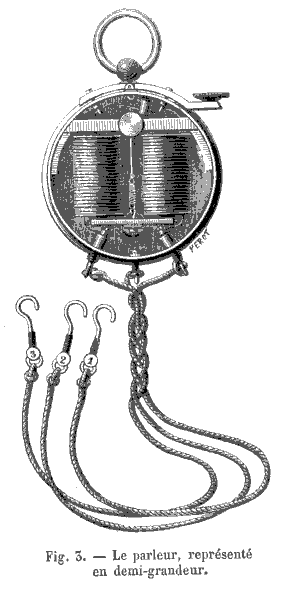

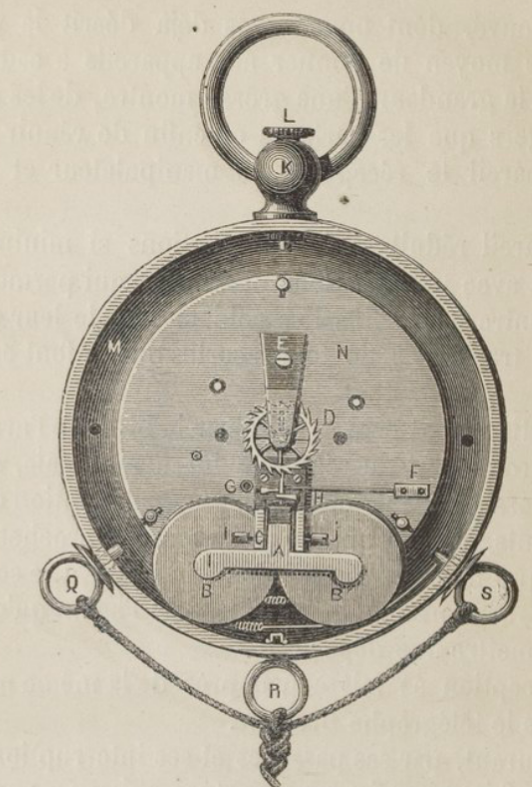

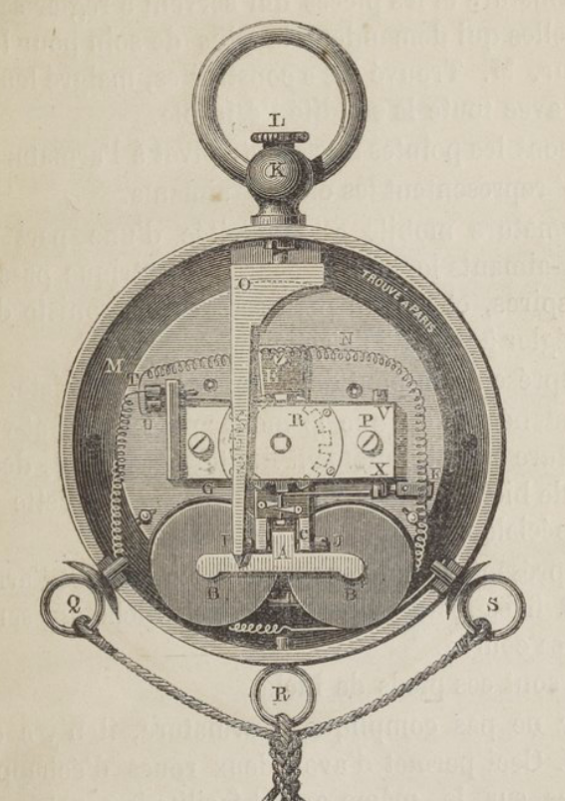

L'appareil de correspondance désigné sous le nom de parleur

de M. Gustave Trouvé est représenté en demi-grandeur

naturelle par la figure 222.

fig

222

fig

222

Il a la dimension d'une grosse montre et peut être porté

dans un gousset, La boite est en métal ; on la fait habituellement

en laiton nickelé à la pile.

On a figuré l'instrument en demi-grandeur naturelle avec l'un des

fonds enlevé pour montrer le mécanisme qui est d'ailleurs

très simple. Un électro aimant en est le principal organe

; son armature placée au dessous a un mouvement peu étendu

autour d'un axe placé à côté du spectateur

; cette armature vient par un petit appendice frapper un bouton monté

sur le fond de la boîte qui est en arrière. Ces petits coups

font un bruit suffisant avec une pile convenable pour permettre facilement

la lecture sans même qu'il soit nécessaire de mettre l'appareil

près de l'oreille ; on comprend que la boîte du parleur sert

de caisse de résonnance et contribue notablement à la netteté

de la perception.

Le manipulateur, ou clef Morse, est placé à l'extérieur

de la boite ; c'est un petit levier qui pivote autour d'un axe et dont

l'extrémité est relevée ; la manipulation peut se

faire avec le bout de l'index de la main droite la boite étant

tenue dans la main gauche,

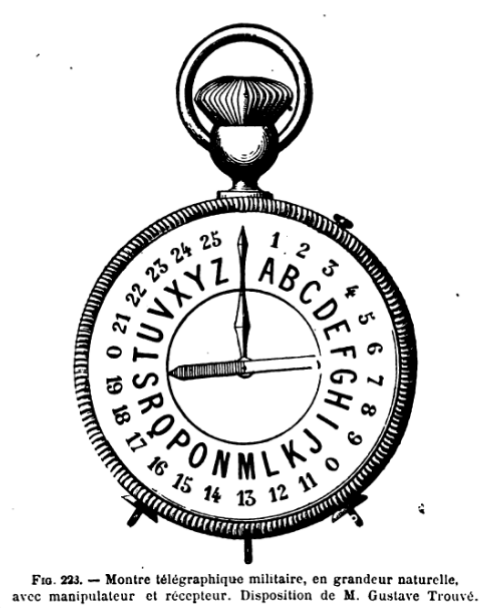

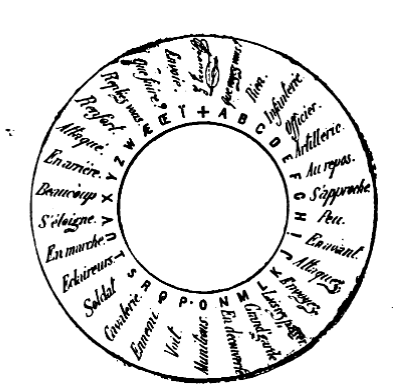

Le cadran de M. Trouvé pour son télégraphe système

Bréguet est représenté au recto par la figure 223.

fig

224

fig

224

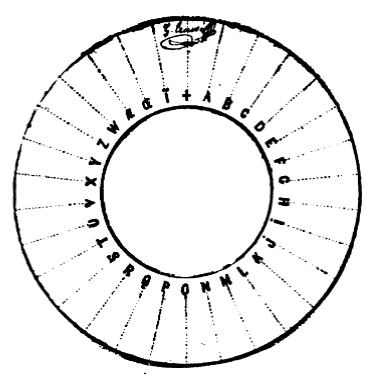

Le verso représenté par la figure 224, est muni centralement

des lettres de l'alphabet,

Des blancs sont ménagés suivant les rayons pour permettre

aux télégraphistes d'y inscrire des mots appropriés

et en rapport avec leur situation ou le genre d'exercices, Cette disposition

évite les longues épellations des mots.

Fig 225  (

(

La figure 225 montre tout préparé par exemple le cadran

des avant-postes. Il indique de quelle arme on est en présence

; si l'ennemi est en repos ou en marche, s'il s'approche ou s'éloigne,

s'il est en nombre, si l'on a affaire à des éclaireurs,

etc. Les ordres usuels y sont inscrits : En avant, en retraite, attaquez,

laissez passer, Enfin demandes de renfort, de vivres, de munitions, etc.

Des lettres sont encore réservées au centre du cadran pour

communiquer un mot ou un ordre qui n'aurait pas été prévu.

Que l'on veuille maintenant correspondre promptement après avoir

échangé le mot d'ordre et le mot de ralliement et indiqué

le numéro du cadran dont il faut se servir, le poste attaquant

ou expéditeur n'a plus qu'à placer l'aiguille de sa montre

télégraphique sur chaque mot qu'il veut transmettre et aussitôt

le poste attaqué ou récepteur lit ce mot indiqué

par son aiguille, Comme cette transmission se fait pour ainsi dire aussi

vite qu'avec la parole il est facile au poste récepteur de retélégraphier

sa dépêche comme moyen de contrôle. Comme les cadrans

sont en papier, légers et peu volumineux, on peut en avoir un certain

nombre préparés d'avance ou disposé spécialement

pour la circonstance avant la séparation des deux postes. D'ailleurs

par des signes conventionnels on passe des lettres aux

mots, ou des mots aux lettres, ainsi que d'un cadran à l'autre,

ou simplement du recto au verso, pour pouvoir, au besoin, expédier

une dépêche chiffrée.

On conçoit l'avantage exceptionnel, avant l'invention des téléphones,

de ce télégraphe militaire; car il permettait de transmettre

une dépêche silencieusement aussi vite que la parole et cela

sans aucun apprentissage du télégraphiste.

Précédemment, M. Trouvé avait réalisé

une autre disposition encore plus compacte ; la manipulation se faisait

par un bouton placé dans l'anneau de la bélière,

comme est le bouton de remontoir dans les montres qui se remontent sans

clef. Il n'est pas impossible qu'on revienne à cette forme qui

offre moins de prise aux accidents. Trois fils conducteurs isolés

sont attachés à l'appareil et servent à le relier

à la pile et au câble de ligne.

Ces conducteurs sont formés chacun de plusieurs fils de cuivre

très fins, tressés, ce qui donne une souplesse extrême

à l'ensemble. Ils sont recouverts chacun de soie, d'une couleur

spéciale ; d'ailleurs, le petit crochet qui les termine est numéroté,

et ces numéros correspondent à ceux des boutons de la caisse

à pile auxquels ils doivent être attachés, de telle

sorte que, malgré la hâte fiévreuse avec laquelle

toutes ces liaisons peuvent être faites quelquefois, il ne parait

pas possible de commettre d'erreur.

Il nous reste à parler de la pile elle -même, qui n'est pas

la partie la moins heureuse de l'ensemble, et qui présente des

avantages tout à fait incontestables pour la télégraphie

militaire. Nous le ferons rapidement, car le lecteur y trouvera la description

détaillée et complète, avec dessins à l'appui,

au chapitre consacré aux sources d'électricité. D'ailleurs,

dès à présent, on a vu le caractère spécial

du télégraphe de M. Gustave Trouvé, qui est la réunion

sur le dos d'un homme de toutes ses parties (câbles, pile, manipulateur,

récepteur, avertisseur ). Tout cet ensemble est comparable à

un sac de soldat et il est d'un moindre poids.

fig 226

fig 226

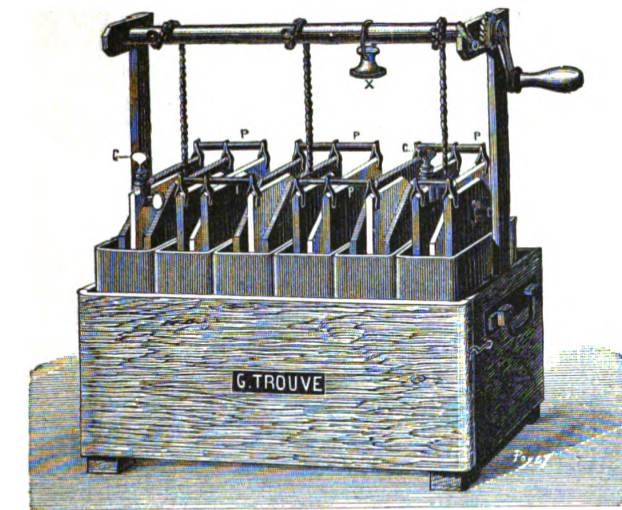

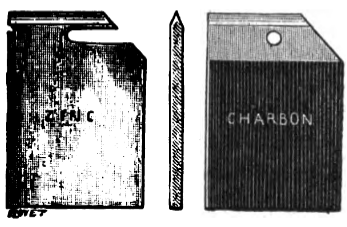

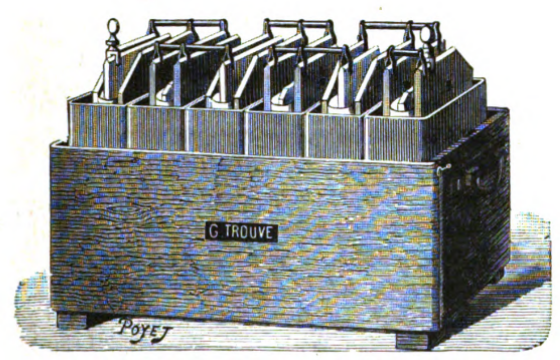

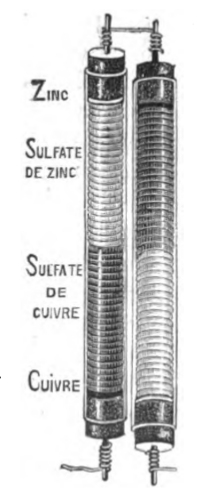

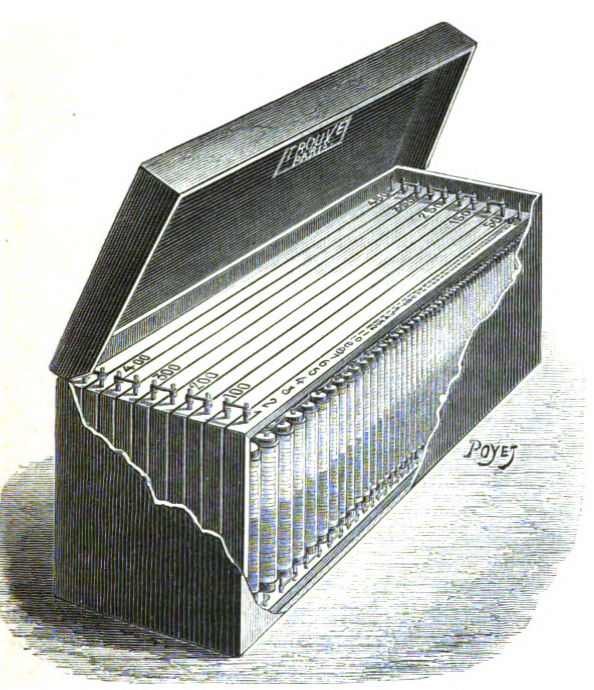

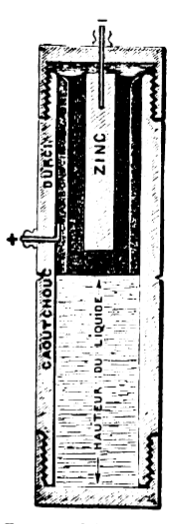

Quant à la pile de M.Gustave Trouvé (fig. 226), ce qui fait

son inappréciable avantage dans le cas présent, c'est qu'elle

fonctionne sans liquide, ou du moins sans liquide libre pouvant se renverser

ou fuir des vases qui le contiennent. D'une façon succincte, disons,

en passant, que chaque élément est composé d'un disque

rond de zinc et d'un disque de cuivre placés parallèlement

l'un à l'autre et ils sont séparés par des disques

de papier d'un diamètre moindre. Cette masse de papier peut absorber

beaucoup d'eau et rester humide pendant un temps très long, surtout

dans les conditions les plus pratiques, La moitié

inférieure des disques de papier est imbibée d'une solution

saturée de sulfate de cuivre, l'autre moitié d'une solution

de sulfate de zinc, Le lecteur constate qu'on possède ainsi tous

les éléments d'une pile Daniell ordinaire, dans laquelle

les deux liquides restent séparés beaucoup mieux qu'ils

ne le sont par les vases poreux. Avec cette disposition, l'usure du sulfate

de cuivre ne produit guère que par suite du passage du courant

; en d'autres termes, dans cette combinaison ingénieuse, il n'y

a presque pas de travail intérieur de la pile perdu ; or, on sait

que c'est cette usure constante qui est un des graves dé fauts

de la pile si remarquable de Daniell. Le disque de cuivre est maintenu,

au centre, par une tige isolée des rondelles de papier et du zinc

; elle dépasse la table d'ardoise qui surmonte l'élément

et qui sert de couvercle au vase de verre ou d'ébonite dans lequel

on place l'élément à l'abri des courants d'air et

de la poussière. Le bord de ce vase a été rodé

et l'ardoise bien dressée, de telle sorte que l'élément

se trouve dans une capacité hermétiquement fermée

et, par conséquent, préservé de l'évaporation.

Ainsi composé, l'élément peut fonctionner pendant

plus d'une année, sans qu'on ait à s'en occuper en aucune

façon. Tel est l'élément humide, du nom que lui a

donné l'inventeur ; et, pour le dire en courant, cette dénomination

a l'avantage d'être rigoureusement exacte, tandis que le nom de

pile sèche, qui a cours dans l'enseignement classique, est inexact,

appliqué aux piles de Zamboni, qui n'agissent réellement

que grâce à l'humidité qu'elles absorbent.

L'élément humide de M. Gustave Trouvé a la même

force électromotrice que l'élément Daniell, dont

il ne diffère que par la forme. Sa résistance varie avec

le diamètre des rondelles de cuivre et de zinc et avec l'épaisseur

de la pile de papier intermédiaire,

Pour un diamètre donné des rondelles métalliques,

on ne pourrait pas diminuer par trop la quantité de papier sans

faire perdre à la pile les quantités de durée qui

font l'un de ses principaux mérites ; par contre, à mesure

qu'on augmente l'épaisseur du papier, on augmente la durée

possible du service actif et en même temps la résistance.

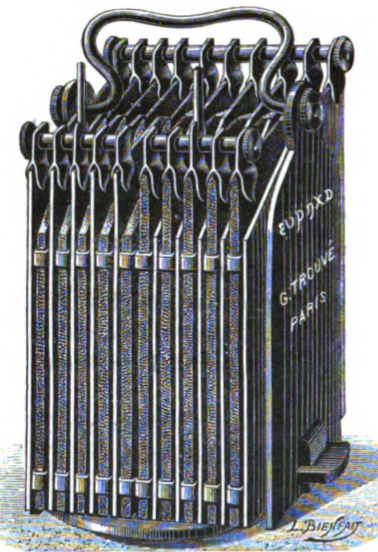

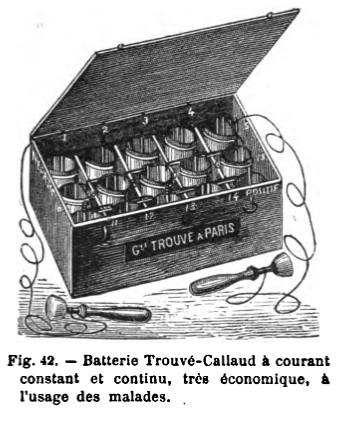

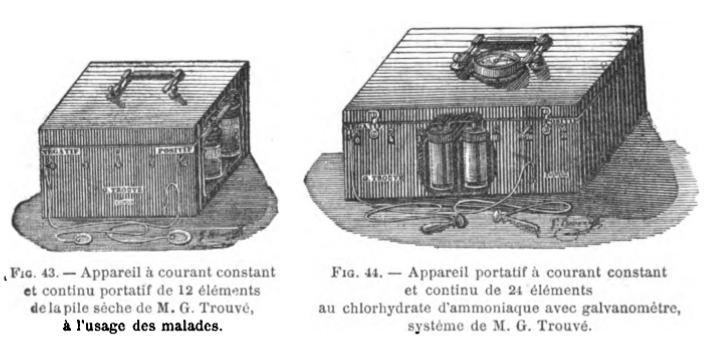

La première application que M. Gustave Trouvé ait faite

de la pile a été à la thérapeutique. Il réunit

un grand nombre d'éléments de petite dimension dans une

même boite (les plus petites ont des rondelles métalliques

du diamètre d'un sou français ), et constitue un appareil

excellent pour l'application du courant continu ; excellent parce qu'il

a une tension assez grande et point de quantité, de telle sorte

qu'il ne produit pas de décomposition des tissus aux points d'application

des électrodes. L'application à la télégraphie

militaire était donc toute indiquée ; nous avons fait connaitre

le télégraphe portatif dont fait partie une pile du système

que nous venons de décrire.

FIG 227 Pile militaire

de M. Gustave Trouvé.

FIG 227 Pile militaire

de M. Gustave Trouvé.

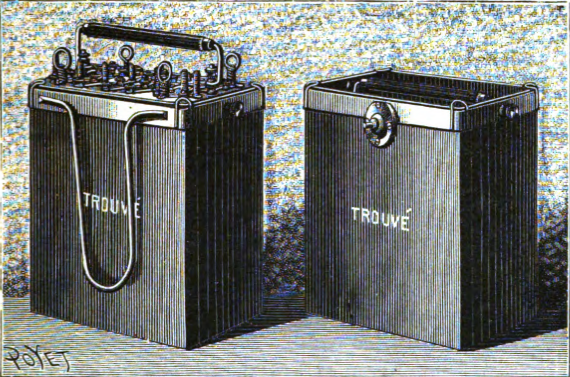

Cette pile ( fig 227 ) est composée de trois boites superposées,

dont chacune contient trois éléments ; ces boites sont faites

en caoutchouc durci ; le couvercle auquel sont attachés les trois

éléments est en ardoise, Avec ces neuf éléments

on peut faire fonctionner le parleur à plusieurs kilomètres

de distance. La pile, on le comprend facilement, peut être portée

sans précaution, inclinée sur le côté, ou même

mise à l'envers dans les voitures de transport, sans aucun inconvénient.

On pourra appliquer également cette pile humide à tous les

appareils d'avertissement ou autres fonctionnant dans des trains de chemin

de fer ou dans des voitures.

Nous croyons que pour la télégraphie générale,

la pile de M. Gustave Trouvé est destinée à rendre

de grands services. On l'emploiera de préférence sur les

circuits d'une certaine résistance, auxquels elle est plus particulièrement

adaptée par suite de sa résistance intérieure assez

considérable. En effet, elle présente les avantages connus

de la pile Daniell, dépolarisation complète de l'électrode,

et, par suite, grande constance. On peut même dire que, sous cette

forme, la pile Daniell prend une constance inaccoutumée ; nous

nous expliquons : avec la forme ordinaire, on remarque que la force électromotrice

est absolument invariable, tandis que la résistance intérieure

varie d'une manière continuelle, surtout quand le courant est interrompu

et rétabli; chaque fois qu'on mesure à nouveau la résistance

intérieure d'une pile Daniell, on trouve une valeur différente,

et cependant ces valeurs variables conduisent à une valeur unique

de la force électromotrice ; cela s'explique sans doute par les

variations con tinuelles de la composition du liquide.

Les appareils télégraphiques de M. Gustave Trouvé

ont eu une consécration officielle dans un ouvrage (1872), sur

la matière, de M.

Aurèle Guérin, ancien élève de

l'Ecole polytechnique et de l'Ecole d'application de Fontainebleau,

aujourd'hui chef de bataillon d'artillerie à l'Etat-Major de la

place de Paris.

Après avoir passé en revue et examiné les divers

systèmes employés par les gouvernements, l'auteur n'hésite

pas à manifester hautement sa préférence en faveur

des inventions de MM, Morse et Gustave Trouvé.

« Les deux appareils Morse et Trouvé ont chacun leurs

avantages, dit -il. Ils se complètent l'un l'autre. Le premier,

employé à la correspondance internationale, donnerait, avec

un matériel moins encombrant, une solution excellente de la télégraphie

de réserve ; le second, même avec les câbles défectueux

que nous possédons, apporte une solution de la télégraphie

militaire aux avant -postes et pendant le combat. C'est un appareil léger

et transportable comme les parleurs, et en même temps un télégraphe.

Il peut remplacer les télégraphes Bréguet sur les

chemins de fer; on peut l'utiliser partout. La télégraphie

militaire continuera à se servir de l'appareil imprimeur Morse,

mais elle placera le télégraphe Trouvé au premier

rang parmi ceux qu'elle doit employer.»

Non seulement l'appareil Trouvé, préféré par

cet officier distingué à tous les autres appareils, leur

est supérieur sur les champs de bataille par la rapidité

de la transmission et la légèreté de son transport,

mais encore il a cette propriété de convenir aux chemins

de fer, au service intérieur des grands établisse ments,

« Tous les jours, ajoute M. le chef de bataillon Aurèle

Guérin, presque sur chaque ligne de chemin de fer arrive, sinon

un déraillement, du moins un accident qui oblige un train à

rester sur une voie sans pouvoir avancer ni reculer, La voie étant

embarrassée, le service devrait être immédiatement

interrompu, et aucun train ne devrait dépasser les deux stations

de part et d'autre les plus rapprochées du lieu de l'accident.

L'organisation actuelle du service sur les trains de chemin de fer ne

le permet pas, En effet, lorsqu'un cas semblable arrive, une personne

se rend à pied, en suivant la voie, jusqu'à la station la

plus voisine, en prévient le chef, qui, à son tour, télégraphie

la nouvelle à l'autre station et demande du secours, Or, bon nombre

de stations sont distantes l'une de l'autre d'au moins 10 kilomètres,

et si l'on suppose le train arrêté à mi-chemin, une

heure environ se passera avant que les chefs de stations, les inspecteurs

et les commissaires de sur veillance en soient avertis, et pendant ce

temps les trains qui suivent n'auront pas été arrêtés

et pourront amener, par leur rencontre avec le premier, des catastrophes

terribles. « Supposons maintenant que le chef du train en

détresse ait avec lui un petit télégraphe portatif

lui permettant, à un endroit quelconque de la voie, d'envoyer et

de recevoir des dépêches; au moment où le train s'arrêtera,

obligé de rester en place, il notifiera aux stations voisines le

cas où il se trouve et la nature du secours qu'on doit lui envoyer.

On saura donc tout de suite si les deux voies sont obstruées ou

laquelle est libre, et on prendra les mesures en conséquence. Outre

l'avantage immense d'éviter l'arrivée d'un train sur celui

qui est arrêté, on aura encore celui de gagner un temps précieux,

de dégager beaucoup plus rapide ment la voie qui n'est pas libre

et d'éviter ces longs retards si préjudiciables aux voyageurs

et aux compagnies elles-mêmes.«

La montre télégraphique destinée au service intérieur

des grands établissements industriels, manufacturiers ou administratifs,

par M. Gustave Trouvé, est des plus ingénieuses. On sait

que dans de colossales usines existant en Amérique et en Angleterre,

et dans quelques unes de celles plus réduites de France, d'Allemagne

et de Belgique, de petites lignes télégraphiques relient

le bureau du directeur à ceux des contrôleurs et des chefs

d'atelier. Le but principal est de régulariser tout le service

intérieur. On conçoit, en effet, que dans une manufacture

où sont souvent réunis plusieurs milliers d'ouvriers, où

se trouvent des hauts fourneaux, des charbonnières, des forges,

des fonderies, etc., le directeur a intérêt à savoir

immédiatement tout ce qui s'y passe. Son bureau est souvent éloigné

de quelques centaines de mètres de celui de certains employés,

et s'il veut demander à l'un d'eux un renseignement quelconque,

ou lui donner des instructions spéciales sans le secours du télégraphe,

il devra lui envoyer un domestique et attendre une demi-heure, souvent

davantage, sa réponse écrite et signée, ou bien il

le fera venir à son bureau et le distraira ainsi de la surveillance

de l'atelier qu'il dirige. Il arrivera alors que les ateliers se trouveront

pendant un temps plus ou moins considérable, suivant leur distance

au bureau central, sans direction aucune ; la besogne sera moins bien

faite, et si, par hasard, un accident, une chose imprévue survient,

ni l'employé, ni le directeur n'en seront prévenus sur l'heure

et ne pourront prendre immédiatement les mesures commandées

par la circonstance. Si, au contraire, chaque atelier est relié

télégraphiquement avec le bureau central, le directeur peut

exercer de son cabinet une surveillance complète sur les diverses

parties de son établissement, donner ses instructions, demander

les renseignements dont il a besoin, sans enlever un seul instant un employé

à son travail, C'est un avantage de premier ordre qu'ont parfaite

ment compris tous les industriels qui ont organisé dans leurs usines

un service télégraphique régulier.

Le télégraphe employé le plus généralement

est le télégraphe å cadran, Tous ceux qu'on a construits

jusqu'ici exigent par leurs dimensions une installation particulière

dans chaque atelier. Le télégraphe construit par M. Gustave

Trouvé remplacerait très avantageusement ces appareils,

parce qu'il a un très petit volume, ne nécessite aucuns

frais spéciaux pour son établissement et coûte beaucoup

moins cher. On pourra lui conserver le cadran des mots, les noms des contrôleurs

et des chefs d'atelier étant les mots correspondant aux lettres

de l'alphabet; et, si l'on avait soin de disposer les lignes télégraphiques

dans l'intérieur des bâtiments, le long des murs, à

hauteur d'homme à peu près, les employés pourraient

circuler dans leurs ateliers, portant sur eux la montre télégraphique

et un élément Trouvé, et quand une sonnerie les avertirait

qu'une dépêche est destinée à l'un d'eux, ils

établiraient de suite, sans avoir besoin de courir à leur

bureau, la communication de la montre avec la ligne, et sauraient, au

premier signe, si la dépêche leur est destinée ou

non, Dans le premier cas, ils la recevraient et rendraient réponse

immédiatement; dans l'autre, ils supprimeraient la communication

de la montre avec la ligne et iraient terminer leurs instructions à

l'ouvrier qu'ils viendraient de quitter. Tout cela demanderait au plus

deux minutes.

La montre télégraphique réalise donc une économie

notable pour le directeur de l'usine, et une grande diminution de perte

de temps pour les employés, Ces avantages sont très sérieux,

et comme ils se rapportent non seulement aux grands établissements

industriels, mais encore à tous ceux dont les divers corps de bâtiment

sont très éloignés les uns des autres et en particulier

aux grands établissements militaires, nous avons cru devoir appeler

sur eux l'attention,

A l'époque de la publication de l'ouvrage de M. Aurèle Guérin,

le téléphone n'était pas encore inventé et

le cadran de M. Gustave Trouvé présentait un intérêt

capital, un peu amoindri aujourd'hui, Actuellement, quand il y a avantage,

M. Gustave Trouvé remplace son cadran par un petit téléphone

avertisseur, dont nous allons bientôt parler.

Pour donner une idée plus précise de son importance à

l'époque de sa découverte, citons cette page historique

de notre histoire néfaste.

C'était en novembre 1870, les obus prussiens pleuvaient sur Paris

et le blocus affamait la grande ville, M. Gustave Trouvé, par une

froide soirée, présage du rigoureux hiver qui allait commencer,

donnait une conférence, avec l'aide du Dr Mallez, dans l'ancien

théâtre de l'Athénée, situé rue Auber,

près de l'Opéra non terminé alors et qui servait

d'ambulance, de magasin à poudre et d'ateliers de réparations

d'armes tout à la fois ! A cette époque c'était un

volcan mais nous n'y dansions pas, Il démontrait à ses auditeurs,

enfiévrés par la disette, mais non abattus, son explorateur-extracteur

des projectiles, son oiseau mécanique, et le nouveau télégraphe

militaire qu'il venait de créer. A sa parole vibrante et chaude,

l'espoir renaissait au coeur des courageux citoyens et l'enthousiasme

réchauffait leur âme attristée,

« Que l'un quelconque d'entre vous, Messieurs, disait notre

conférencier, veuille bien expérimenter mon télégraphe.

Pourvu qu'il sache lire il pourra, tout aussi bien que moi, recevoir et

transmettre une dépêche. De l'assemblée surgit

un brave Auvergnat : « Tenez, me voilà, clama-t-il avec

énergie, je suis votre homme! » Et aux bravos frénétiques

de la salle, il s'équipait du sac bobine, de la montre télégraphique

et gagnait le seuil de la porte. Quelques hommes de bonne volonté

s'offrirent successivement pour le transmetteur, et, en même temps

qu'ils plaçaient l'aiguille sur les mots du cadran mobile, la voix

de stentor de l'enfant de l'Auvergne répétait : Arlillerie

! Cavalerie ! Infanterie ! Ennemi!, avec l'accent spécial à

sa province. On riait, mais l'admiration, l'enthousiasme n'en étaient

pas diminués, M. Gustave Trouvé fut enlevé de terre

en un instant et porté en triomphe sur les épaules ! Immédiatement

on voulut, d'un élan unanime, le conduire chez le général

Ducrot, membre de la Défense nationale et commandant en chef des

troupes investies, Il était dix heures du soir et, à moins

de force majeure, c'est une heure peu propice aux présentations

et aux expériences ! M. Déhérain, alors professeur

au Collège Chaptal, aujourd'hui membre de l'Institut et l'un de

nos agronomes les plus écoutés, se présenta heureusement

et prit le ferme engagement, devant la réunion, de conduire M.

Trouvé, dès le lendemain matin, chez le général

Frébault, attaché à la Place, et, de là, près

le général Ducrot, Ce qui fut dit fut fait, et M. G. Trouvé

était présenté, à l'heure dite, par M. Déhérain,

à l'excellent général Frebault et au commandant en

chef qu'ils allèrent rejoindre à la Porte -Maillot. De nouvelles

expériences furent faites, avec des soldats inexpérimentés,

et, séance tenante, M. Gustave Trouvé reçut l'ordre

de construire immédiatement cent vingt postes télégraphiques,

Malheureusement la matière première faisait défaut

et, malgré l'activité de notre inventeur qui courut aux

remparts chercher des bras, vingt - cinq postes seulement furent livrés

à M. de la Barre Duparcq, délégué par le Gouvernement

militaire pour les recevoir. Hélas ! les jours passaient et la

capitulation était imminente ...

Sommaire

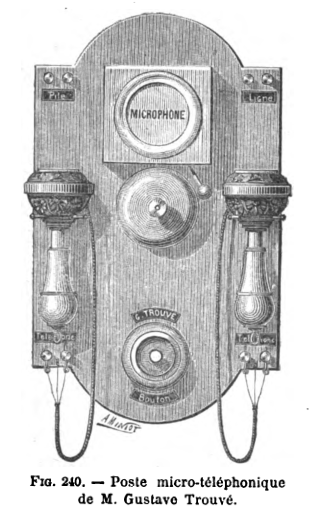

Les Téléphones et Microphones de M. Gustave Trouvé

.

Le téléphone et le microphone constituent deux applications

vraiment extraordinaires et tout à fait inattendues de l'électricité.

La loi physique universelle de la conservation de l'énergie se

manifeste d'une manière extrêmement remarquable sur le terrain

de la téléphonie et de la microphonie .

Il est prouvé aujourd'hui qu'il y a un enchaînement caché

entre les ondulations sonores, les vibrations moléculaires et les

courants électriques et qu'on peut tirer un parti extrêmement

utile et puissant de cette consta tation de la science moderne .

L'esprit si chercheur et si inventif de M. Gustave Trouvé devait

être attiré aussi vers les problèmes encore nouveaux

et il devait y laisser les marques de son ingéniosité sans

cesse en éveil .

La téléphonie est l'art de transmettre au loin la parole,

comme l'indique son étymologie grecque, loin, et parole . D'abord

subordonnée à la télégraphie électrique,

elle tend de plus en plus à prendre une place prépondérante.

Aucune découverte n'a eu une fortune aussi rapide et aussi brillante.

Lorsque parvint en Europe le récit de l'expérience fondamentale

du 2 juin 1875, il y eut tout d'abord un mouvement d'incrédulité

. Mais il fallut bientôt se rendre à l'évidence. Graham

Bell avait bien, en effet, créé une petite machine magnéto-électrique

réversible, d'une si grande sensibilité qu'elle était

impressionnable par le simple souffle de la voix. Cela fut un enthousiasme

général et cela devint un engouement sans précédent.

L'appareil de Graham Bell fut rapidement perfectionné par les savants

des deux mondes, et il entra sans désemparer dans le domaine de

la pratique courante, sans avoir à compter avec les périodes

d'incubation ou de tâtonnements pénibles et coûteux,

auxquelles bien peu d'inventions, grandes ou petites, parviennent à

échapper.

Dès l'année 1881, le téléphone fonctionnait

dans plusieurs villes d'Amérique et d'Europe; aujourd'hui on en

fait usage dans toutes les parties du monde . Ses admirateurs de la première

heure, tous ceux qui ont eu foi en son avenir, dès son apparition,

n'auraient pas osé lui prédire un semblable succès

.Des plus optimistes le voyaient se substituer peu à peu au télégraphe.

Mais on ne songeait pas qu'il ferait mieux et autre chose.

On ne supposait pas qu'il serait capable d'établir une communication

permanente, non pas seulement entre des bureaux publics, mais encore entre

toutes les demeures particulières. On est obligé d'aller

chercher le télégraphe; on a le téléphone

sous la main . Pour se servir du télégraphe, il faut recourir

à l'assistance d'un tiers ; le téléphone, lui, supprime

tout intermédiaire . Telles sont les causes premières de

sa prodigieuse fortune, comme le fait très bien remarquer M.Émile

Bouant, un de ses historiens.

Télégraphe et téléphone ne sont pas, au reste,

des rivaux qui doivent se gêner l'un l'autre et se porter ombrage

. Chacun dans sa sphère d'action doit contribuer à satisfaire

et à accroître le besoin chaque jour plus impérieux

de communiquer rapidement. Il en résultera nécessairement

un développement parallèle de tous les procédés

de correspondance. Toutefois l'instrument de Graham Bell, dans sa merveilleuse

simplicité, ne se prêtait qu'à des transmissions peu

lointaines, en fournissant un son faible et sourd . Mais il ne resta pas

longtemps dans cet état primitif.

Rapidement amélioré, il devint, en quelques années,

susceptible de satisfaire à toutes les exigences, grâce aux

perfectionnements divers qu'on a fait subir à sa construction première.

Pour son compte, voici ceux quc M. Gustave Trouvé a apporté

à diverses reprises au téléphone primitif.

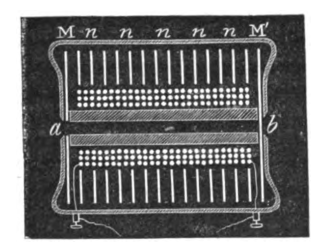

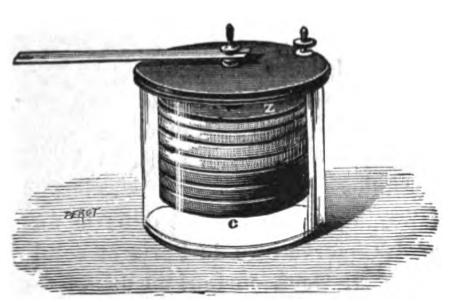

Le lundi 1er avril 1878, il présenta à l'Académie

des sciences de Paris, dans les termes suivants, un téléphone

à membranes multiples, représenté par la figure 228

: « J'ai l'honneur de communiquer à l'Académie des

sciences les nouveaux résultats des recherches que j'ai poursuivies

relativement au téléphone, par l'application de membranes

multiples vibrantes tendant à renforcer l'intensité des

courants transmetteurs .

FIG 228 Téléphone

à membranes multiples système de M. Gustave Trouvé

.

FIG 228 Téléphone

à membranes multiples système de M. Gustave Trouvé

.

« Dans ma communication du 10 décembre 1877, j'annonçais,

en effet, qu'on pouvait renforcer sensiblement l'intensité des

courants produits, et, par suite, l'intensité du son lui - même

; et j'avais adopté, à cet égard, une association

polyédrique de membranes vibrant à l'unisson .

Voici une nouvelle disposition qui, mettant à profit le même

principe, donne des résultats supérieurs . ab est un aimant

tubulaire en touré par un solenoide dans toute M n M' sa longueur.

En regard de l'un de ses pôles a est une membrane circulaire M semblable

à celle du téléphone ordinaire, mais percée

en a son milieu d'un trou dont le diamètre est égal au diainètre

intérieur du tube-aimant . A l'autre pôle b est une membrane

semblable M ', mais tout à fait pleine.

On comprend aisément l'avanage de cette combinaison : si on parle

en regard du pôle de l'aimant e devant lequel est la membrane percée

M, les ondes sonores la mettent en vibration et, continuant leur route

dans l'intérieur du tube- aimant, viennent faire vibrer la seconde

membrane pleine M ' placée à l'autre pôle du tube-aimant.

« Il en résulte que l'aimant, influencé à la

fois par ses deux pôles, engendre dans le solénoïde

des courants notablement plus intenses que s'il n'était influencé

que par un seul pôle et par une seule membrane.

« Le récepteur, semblable au transmetteur que nous venons

de décrire, reçoit les courants correspondants, qui mettent

simultanément les deux mem branes en vibration ; l’oreille,

placée en a, perçoit alors directement les sons produits

par la première membrane M, et ceux de la seconde lui arrivent

par l'intérieur du tube -aimant.

Cette nouvelle disposition est des plus heureuses pour comparer expérimentalement

les résultats fournis par un téléphone à membrane

unique (téléphone Bell ) et ceux fournis par un téléphone

à membranes multiples . En effet, il suffit d'écouter alternativement

aux deux faces de ce téléphone pour s'apercevoir immédiatement

de la différence dans l'intensité des sons percus. Ceux

recueillis en a, du côté de la membrane percée, paraissent

sensiblement doubles en intensité de ceux recueillis en b, côté

de la membrane pleine qui constitue un téléphone ordinaire.

« La différence est encore plus frappante si, en transmettant

ou en recevant un son invariable d'intensité à travers le

téléphone multiple, on empêche à plusieurs

reprises la membrane pleine M ' de vibrer .

« Ceci posé, il est facile de voir qu'on augmentera encore

l'intensité des courants, et, par suite, l'intensité des

sons transmis, en intercalant entre les deux membranes primitives une

série de membranes n, n, n, etc., parallèles et équidistantes,

entourant le solénoïde et l'influencant dans toute sa longueur.

« L'Académie me permettra en même temps de lui exposer

le principe d'un nouvel appareil téléphonique que je viens

d'expérimenter et dont je me réserve d'ailleurs de faire

l'objet d'une note spéciale .

« Voici en quoi elle consiste : Une membrane métallique vibrante

constitue l'un des pôles d'une pile à haute tension ; l'autre

pôle est assujetti devant la plaque par une vis micrométrique

qui permet de faire varier, suivant la tension de la pile, la distance

à la plaque, sans pourtant jamais étre en contact. Cette

distance toutefois ne doit pas dépasser celle que pourrait franchir

la tension de la pile.

« Dans ces conditions, la membrane, vibrant sous l'influence des

ondes sonores, a pour effet de modifier constamment la distance entre

les deux pôles, et de faire ainsi varier sans cesse l'intensité

du courant ; par conséquent, l'appareil récepteur (téléphone

Bell, ou à électro-aimant) subit des variations magnétiques

en rapport avec les variations du courant qui l'influence, ce qui a pour

effet de faire vibrer synchroniquement la membrane réceptrice.

« C'est donc sur la possibilité de faire varier entre des

limites très étendues la résistance du circuit extérieur

d'une pile ( batterie) à haute tension, dont les pôles ne

sont pas en contact, que repose le nouvel appareil téléphonique

.

« On pourra, pour varier les conditions de cette résistance,

faire intervenir une vapeur quelconque, ou bien des milieux différents,

tels que l'air ou les gaz plus ou moins raréfiés.»

| Dans le journal "La République

: journal démocratique du Midi" du 17 décembre

1877, voila comment est annoncé le télphone de M.Trouvé

LE TÉLÉPHOME Ce nouveau télégraphe, sur lequel les journaux ont chaque jour à enregistrer de nouvelles expériences,, a été découvert par M. Grahant Bell. Cette découverte dont on devrait, suivant un journal anglais, faire remonter l'origine en 1837, a été en effet publiée par M. Poja de Salem (Etat des Massachussets) dans une encyclopédie célèbre qu'il fit paraître à cette date. Mais l'application n'en avait pas eneore été faite, et la théorie seule avait été émise. Au reste, cette question soulevée à l'académie des sciences a été résolue, et M. Bell a été reconnu comme l'innovateur du téléphone. Dire quels seront tous les résultats d'une pareille invention, serait trop présumer ; mais on peut déjà affirmer , en présence des nombreuses expériences qui viennent d'être tentées, que "ces. résultats seront immenses. Désormais plus de piles , ces moyens de production de l'électricité, si nuisibles aux manipulateurs par les vapeurs qu'elles émettent. Désormais plus de distances ; les nouvelles et les faits seront connus partout , pendant qu'ils se produiront. Le temps même, n'aura plus de mesure, chacun pouvant recueillir les questions qui lui seront adressées et y répondre spontanément , sans intermédiaires. Cette découverte est donc de la plus haute importance. En voici le principe : Un courant électrique est produit par l'action d'un aimant, sur un fil qui l'envcloppe ; il est transmis par les fils télégraphiques ordinaires, et ce même courant développe,dans un appareil identique, une aimantation qui produit une vibration. Ces deux actions, basées sur les principes de l'induction, sont équivalentes quoique contraires. Les appareils dans lesquels ces deux actions se développent, sont de petit volume et facilement portatifs. De plus, le principe est si-si simple, et demande si peu de matériaux pour sa mise en pratique, que chacun pourra se munir d'un appareil dont le prix ne dépassera guère une vingtaine de francs. C'est un véritable porte-voix en petit. Figurez-vous un étui à aiguilles, allongé et grossi jusqu'à occuper vingt à vingt-cinq centimètres do long, sur six à huit centimètres de largo. Vissez à la place du couvcrcle, un cône de grandeur appropriée et pouvant servir d'embouchoir ou de pavillon, et vous aurez uno idée exacte da la forme de cet instrument. Enfin , qu'il nous suffise d'ajouter que lo fil enroulé autour de l'aimant ne pèse pas plus de 25 grammes. Sur le fond de cet étui de bois, s'appuye un aimant puissant, contre lequel vient s'appliquer en avant un barreau de fer doux, non aimanté, de même diamètre, mais d'une longueur moindre ; le tout remplissant l'étui sans en dépasser l'ouverture. Ce barreau est entouré d'un fil de cuivre, très fin , enroulé suivant une hélice, et constituant un solénoïde. Les extrémités de ce fil sortent par deux trous, percés dans le bois. L'une de ces extrémités sert à relier le téléphone au fil de ligne, tandis que l'autre, comme cela se pratique dans le télégraphe ordinaire, est mise en communication avec le sol. Au devant de l'aimant, et, ne le touchant pas, se trouve un rond de tôle, très mince, dont les bords son fixés par le pavillon vissé au-dessus, et qui enferme lo système dans l'étui. C'est cette plaque de fer, flexible et isolée, qui est impressionnée par les sons. On sait, que lorsqu'on approche un morceau de fer d'un aimant, ce fer s'aimante. Le barreau de fer doux, touchant à l'aimant, est dans ce cas. Mais si un son vient à faire vibrer la membrane de tôle, celle-ci s'approchera du fer aimanté par contact, et diminuera l'intensité du magnétisme. Alors, par ce sêul fait que l'aimantation sera diminuée, par induction, un courant électrique sera produit dans le solénoïde qui, à son tour, transmettra le courant dans celui de l'appareil récepteur. (Ampère avait formé un aimant par la seule intervention de l'électricité, bien avant que Faraday ait obtenu de l'électricité au moyen d'un aimant.) Dès lors, le courant reçu dans le récepteur produira une aimantation plus grande dans le barreau de fer doux qui attirera la membrane, et cela avec d'autant plus d'intensité que le courant envoyé sera plus fort. Elle sera autant de fois attirée que le courant passera , c'est-à-dire que la membrane du manipulateur vibrera. Voici donc le fait : les courants engendrés dans le circuit vont renforcer ou dirninuer l'aimantafion dans le récepteur, qui est on tout semblable au manipulateur, de telle sorte que les membranes vibrent à l'unisson. Il n'y aura donc plus pour parler ou entendre parler, à quelque distance que ce soit, qu'à prendre lo petit instrument, et qu'à parler ou écouter contre la membrane. Les expériences ont démontré qu'à 60 ou 100 kilomètres, tout se passait comme nous venons de le dire, mais qu'à de plus grandes distances, l'intensité du courant devenait si laible, qu'il n'y avait plus moyen de communiquer. En pareille circonstance, que faire ? Fallait-il abandonner un système aussi ingénieux ? Non. Après une telle découverle, venue de l'étranger, la France ne devait pas rester en arrière. C'est à un Français, M. Trouvé, habile constructeur de télégraphes, que l'on devra l'application de cet instrument précieux. M. Trouvé a imaginé de parler oud'écouter , non plus devant une seule membrane, mais bien devant cinq membranes impressionnables formant les surfaces d'un cube dont un côté manquerait. Bien plus, il a remplacé le cube par un polyèdre à nombre indéfini de surfaces, toutes formées d'une membrane vibrante, fournissant ainsi une intensité aussi grande qu'on le désire. Derrière chacune de ces membranes est un téléphone qui envoie un courant électrique à un appareil identique, et un simpie commutateur permet de faire agir la totalité des efforts du manipulateur sur une seule membrane du récepteur, et réciproquement. M. Trouvé a proposé de diviser les membranes en deux séries, dont les efforts seraient totalisés en deux parties différentes; c'est à-dire que les circuits des aimants seraient réunis par moitié. On pourrait ainsi établir des postes de renfort, dans lesquels l'employé transmettrait la même note reçue qui serait envoyée au poste suivant en même temps qu'elle retournerait, comme contrôle, au point de départ. Le moyen trouvé, il n'a plus qu'à l'appliquer. On se rappelle que l'électricité est transmise par les fils télégraphiques ordinaires ; or, il arrive très souvent que ces fils sont superposés en assez grand nombre. Chacun da ces fils transmet son courant. Il pourra arriver qu'en même temps qu'un télégraphe Morse enverra une dépêche par un fil, un téléphone en enverra une autre par un autre fil placé à côté. De ces deux courants d'intensité différentes, naîtra dans le téléphone un courant induit qui impressionnera la membrane. Le téléphone commettra donc l'indiscrétion de reproduire la dépêche passant au-dessus ou au-dessous de son fil de ligne. Mais comme il n'y a, dans l'appareil de Morse, que des courants successivement interrompus, on n'entendra qu'une suite de chocs qui couvriront la voix du téléphone, et produiront, sur l'oreille de l'auditeur, comme un bruit do grêlons tombant sur une vitre. Tant que les deux points à relier par le téléphone seront réunis par un seul fil, l'appareil fonctionnera très-bien ; mais dès que plusieurs fils télégraphiques seront établis simultanément, il faudra, ou cesser toute autre communication, ou ne point employer le téléphone. En attendant que cette difficulté soit résolue, nous demandons instamment que des téléphones soient établis en France partout où il sera possible de le faire, et que notre armée ne soit pas la dernière à se servir d'un instrument dont les Prussiens font déjà eux-mêmes un si grand usage. V. T. |

Peu de temps après, M. Gustave Trouvé, toujours

tourmenté par l'idée de mieux faire, trouva le moyen de

perfectionner un nouveau système de téléphone avertisseur

dû au capitaine Perrodon (1878), en se consacrant à

sa construction .

M.Cornu, membre de l'Académie des sciences, se chargea de présenter

à ses confrères, en juillet 1879, ce nouvel appareil basé

sur le principe suivant : Un téléphone quelconque rend un

son continu, élevé et intense quand le courant d'une pile

traverse sa bobine et passe entre l'armature et un contact fixe. Si d'autres

téléphones sont interposés dans le même courant,

ces instruments vibrent tous à l'unisson du premier avec la même

intensité .Quelques jours après, M.le capitaine Perrodon

écrivit dans la Revue d'artillerie : « Si le principe de

mon appareil est simple, l'application était très délicate

et la réussite eût été douteuse sans l'habileté

du constructeur.»

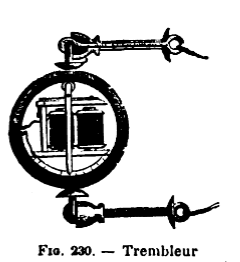

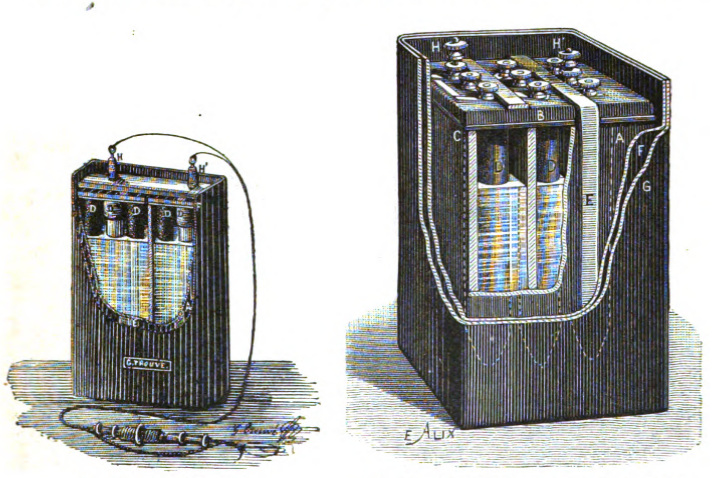

La figure 229 représente ce téléphone avertisseur

auquel M.Gustave Trouvé a donné la griffe d'originalité

de son temperament créateur.

Ce système d'appel est extrêmement pratique, puisqu'il laisse

au téléphone ces deux propriétés précieuses

: son transport si facile, son emploi à la portée de tout

le monde . Cependant, quelques auteurs rejettent

a priori tout système d'appel nécessitant l'emploi d'une

pile . En fait, au point de vue domestique, les avertisseurs sans piles

seraient à préférer, tandis que, au point de vue

militaire, ils seraient un défaut.

En effet, on sait que les avertisseurs sans piles ont le grave inconvénient

de ne transmettre qu'environ le 2/100 du son produit au départ

et à de faibles distances . Dans l'armée, le poste ne pourrait

fournir l'appel sans trahir sa présence, et se ferait entendre,

par une nuit calme, de 1 à 2 kilomètres de distance . Ce

bruit serait en outre très gênant, comme les sonneries, dans

un établissement industriel . Un inconvénient encore aussi

grave, c'est qu'il ne contrôle pas la ligne et qu'on est obligé

quand même d'avoir une pile et un galvanomètre pour ce contrôle

qui est tout à fait indispensable à la guerre . Si la pile

a des inconvénients, ils ne doivent pas être exagérés

. Si elle est embarrassante dans les transports, que dire des bobines

de câble qu'il faudra emporter ? D'ailleurs la pile compense ces

inconvénients par le contrôle de la ligne qu'elle fournit,

le téléphone servant lui même de galvanomètre

pour cette vérification . Au surplus, une pile peut deservir eux

ou plusieurs postes,comme cela pourrait se faire, par exemple, sur les

chemins de fer à une voie où les gardes barrières

seraient munis de téléphones avertisseurs remplaçant

avantageusement les cloches ordinaires et fonctionnant tous par le courant

d'une pile unique et fixe installée à la station voisine.

Cette condition est réalisée par le téléphone

avertisseur représenté par la figure 229. Il ne diffère

des autres que par l'adjonction d'une aiguille A montée sur un

axe E muni de deux cames F, G fixées à angle droit .

Ce système de commutateur a pour fonction d'intercaler l'interrupteur

dans le circuit téléphonique par les ressorts G, H, lorsqu'on

veut produire un appel, et l'interrupteur s'approche du centre de la membrane

pour la mettre en vibration, suivant les positions de l'aiguille . L'aiguille

placée sur la lettre T (téléphone ), le courant ne

met pas la plaque en vibration, tandis que placée en A (avertisseur)

le courant passe par le trembleur, dont la plaque téléphonique

constitue l'armature . Le réglage, à la fois mobile et stable,

était très difficile à obtenir . Dans les dispositifs

combinés, la production de l'appel exigeait toujours de l'adresse

et un certain apprentissage . Cela se conçoit, du reste, si nous

disons que l'amplitude des vibrations de la plaque n'atteint guère

que de 1/200 millimètre . Cette difficulté a été

complètement surmontée par M. Gustave Trouvé, qui

a réalisé le téléphone avertisseur en lui

adaptant son interrupteur, bien connu, de ses explorateurs .

Emploi de l'appareil.

Les téléphones (supposons en deux), étant placés

avec la pile dans le même circuit, le poste qui veut avertir tourne

lentement son aiguille de T vers A, en arrêtant immédiatement

la rotation dès que l'appareil chante. Le poste appelé,

averti par le bruit de son appareil, qui chante à l'unisson du

premier, fait osciller de droite à gauche son aiguille, ce qui

a pour effet d'établir des intermittences dans le chant des téléphones

qui était tout à l'heure régulier et monotone . A

ce nouveau signal, les deux postes remettent, chacun de leur côté,

l'aiguille sur la lettre T ( correspondance téléphonique

), et la conversation est échangée à la manière

ordinaire . En résumé, voici les principaux avantages de

ce système :

1 ° Extrême simplicité, dépense insignifiante

et conservation complète de toutes les qualités du téléphone.

Cet avertisseur qui peut leur être appliqué à tous,

permet de les placer immédiate ment dans les meilleures conditions

de réglage.

2° Avertissement très bruyant, avec deux éléments

pour des résistances de 100 à 110 kilomètres, les

bobines de deux téléphones entrant déjà pour

90 à 95 kilomètres dans cette résistance. La portée

et le bruit croissent jusqu'à une certaine limite avec le nombre

des éléments employés, ce dernier au point de devenir

insupportable .

3º Contrairement aux autres systèmes d'avertisseurs, le bruit

à l'arrivée est de même intensité qu'au départ.

Il sert encore de moyen de contrôle, puisque le système ne

peut fonctionner que si la ligne est intacte .

4° On peut placer un certain nombre d'instruments sur la même

ligne, qui rendront tous simultanément, avec la plus grande fidélité,

la note de celui qui commandera l'appel, malgré le plus grand désaccord

possible dans la tension des membranes; mais ces tensions différentes

suffiront, au besoin, pour distinguer les postes entre eux, ainsi que

cela se produit, par la hauteur du son ou par la différence des

timbres, avec les sonnettes d'appel .

Ces avantages le recommandaient tout particulièrement à

l'armée, à laquelle il rend des services signalés

.Il prend alors la place des montres télégraphiques du système

de télégraphie de M.G. Trouvé, dont nous avons donné

la description au chapitre télégraphe.

Il pourrait également remplacer, sur les lignes ferrées

simples, les signaux à cloches qui, avec une installation plus

coû touse, ne peuvent pas rendre des services aussi complets.

Lorsqu'il s'agit d'utiliser des téléphones existant déjà,

dont la construction tout à fait exceptionnelle ne permet pas,

ainsi que leur mauvais état de conservation, de leur appliquer

avantageusement l'avertisseur du capitaine Perrodon, M. Gustave Trouvé

emploie un avertisseur indépendant que nous allons décrire

. Le petit trembleur libre qu'il a appliqué comme avertisseur téléphonique

en l'intercalant dans le circuit de la pile et des téléphones,

n'est autre que le trembleur spécial de son appareil explorateur

destiné à la recherche des projectiles enfermés dans

les plaies par armes à feu, appareil bien connu par les nombreux

services qu'il a rendus et qu'il rend constamment à la chirurgie.

Ce petit trembleur, de grandeur naturelle dans notre figure 230, est renfermé

dans une boite à doubles glaces transparentes, ressemblant à

une toute petile montre et sert aussi de commutateur, car l'axe entrainé

par l'aiguille est muni de cames à cet effet. La position perpendiculaire

de l'aiguille, par rapport à l'armature de l'électro-aimant,

représentée dans le dessin, correspond à l'avertissement,

c'est- à -dire que la pile, le trembleur et les téléphones

se trouvent dans le même circuit. La position oblique de l'aiguille,

soit à droite, soit à gauche, établit seulement la

correspondance téléphonique en supprimant la pile du circuit

.

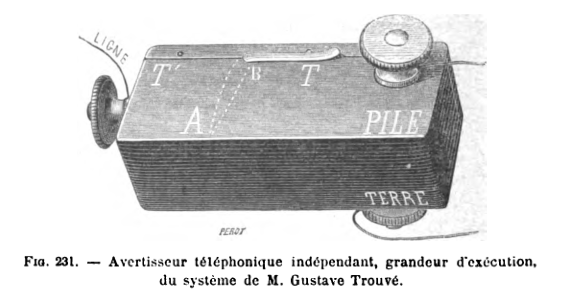

La disposition élégante de ce trembleur avertisseur ne conviendrait

pas aux usages domestiques et à l'armée ; aussi M. Gustave

Trouvé n'a-t- il pas hésité un instant à sacrifier

la grâce à la solidité et à la sûreté

des effets. Il a donc renfermé son petit électro-trembleur,

non plus dans une boîte de montre à doubles glaces transparentes,

mais bien dans une minuscule auge rectangulaire en caoutchouc durci ou

ébonite, de 3 à 4 centimètres de longueur sur 1 centimètre

et demi de largeur et d'épaisseur (fig .231 ) .

Cette auge étant complètement étanche,

l'électro-trembleur, en dehors des chocs violents qu'il peut supporter

sans avaries, vu son faible poids, se trouve aussi préservé

des autres causes per turbatrices qui pourraient l'influencer, comme,

par exemple, les intempéries de l'atmosphère, la chaleur,

l'humidité, la pous siere, etc. Il pourrait même être

exposé à l'eau sans avoir à subir de détérioration

.

L'avertissement est aussi bruyant au téléphone de départ

qu'à celui de l'arrivée ou de réception, comme dans

celui du capitaine Perrodon, réalisé par M.Gustave Trouvé,

malgré de grandes difficultés d'exécution . Cet avertisseur

indépendant a, suivant nous, une supériorité sur

l'autre en ce qu'il met la pile au repos pendant la correspondance, qu'il

ne nécessite absolument aucun changement aux téléphones

que l'on possède déjà, et, qu'en outre, il ne demande

ni le réglage de ces téléphones, ni le passage du

courant dans un sens déterminé et qu'il s'adapte immédiatement

à n'importe quel système de téléphone connu

.

Les trois boutons (fig .231 ), ou serre- fils, sont destinés à

le placer dans le circuit téléphonique, la ligne et la terre

. L'aiguille B, dans la position T qu'elle occupe, se trouve sur la correspondance

téléphonique, sans la pile dans le circuit; il en serait

de même dans la position T ; tandis que, l'aiguille ramenée

en A qui signifie avertisseur, le trembleur serait mis en action par le

courant de la pile qui franchirait alors la ligne, les téléphones

et ferait son retour par la terre . Tous les téléphones

mis en ligne rendraient, dans ces conditions, un son rauque, plus ou moins

élevé, mais correspondant exactement au nombre des vibrations

de l'électro-trembleur. Le son croît aussi en intensité

avec le nombre des éléments employés.

Dans la question des téléphones, M. Gustave Trouvé

ne devait pas s'en tenir à ces applications élevées,

mais d'un caractère spécial ; et peu de temps après

nous le voyons se consacrer à la téléphonie domestique,

si nous pouvons employer cette expression .

C'est donc dans cette sphère d'action que nous nous proposons maintenant

d'étudier ces appareils, en les considérant comme des auxiliaires

utiles et précieux des autres instruments d'électricité

destinés aux usages journaliers. Nous empruntons l'explication

qu'en a donnée M.Hospitalier, dans un numéro de la Nature,

journal si attrayant et si répandu et toujours le premier à

porter à la connaissance du public les plus récentes découvertes

: Nous irons, comme toujours, du simple au composé, et nous supposerons

tout d'abord que les communications se font dans l'intérieur des

habitations mèmes, entre les différentes pièces d'un

bureau, d'un atelier, d'une usine, ou les différents étages

d'une maison .

La première question qui se pose est le choix d'un système.

Auquel donner la préférence ? A notre avis, lorsque les

distances ne sont pas très grandes, au dessous de 100 mètres,

par exemple, pour fixer les idées, il est préférable

d'employer les téléphones magnétiques, dont l'appareil

Graham Bell est le type .

On y trouve à la fois simplicité, économie de prix

d'achat et d'ins tallation .

Plus loin nous étudierons les téléphones à

pile, qui produisent certainement des effets plus intenses, mais coûtent

plus cher et demandent plus de soin et de surveillance . Nous supposerons

donc que nous ayons fixé notre choix sur un système magnétique.

On sait que la puissance des sons transmis par ce système est très

faible ; il importe donc, pour établir une communication entre

deux postes, d'avertir préalablement le poste récepteur

; ce qu'on fait ordinairement à l'aide d'une sonnerie d'appel .

Son installation la plus simple est celle que nous connaissons pour relier

une maison de campagne à la loge du gardien placée à

l'entrée de la propriété . Elle est constituée

par une sonnelte à tirante ordinaire, dans laquelle les équerres

de renvoi sont isolées . Le fil de fer qui agit sur la sonnette

sert de conducteur aux téléphones magnétiques, le

retour s'effectuant par la terre . L'installation représente ainsi

le maximum de simplicité et d'économie .

En général, il faut que chaque poste

puisse appeler l'autre .

Une communication téléphonique complète comprendra

donc finalement à chaque poste : un téléphone transmetteur

pouvant servir de récepteur, ou mieux une paire de téléphones,

un bouton d'appel, une sonnerie d'appel et une pile .

Tous ces appareils peuvent être groupes de différentes façons

présentant chacune des avantages et des inconvénients .

Le choix à faire entre ces divers groupements ou montages dépend

des exigences spéciales à l'installation projetée

.

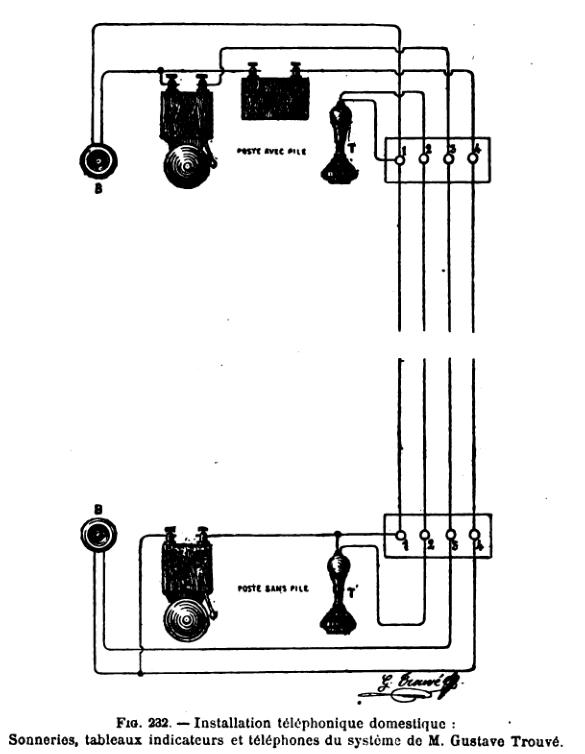

Si la communication téléphonique doit être mise entre

les mains de beucoup le monde c'est le cas par exemple d'une communication

entre un locataire à un étage élevé et le

concierge dont la loge est souvent occupée par des voisins, des

parents, des amis peu expérimentés on doit rechercher avant

tout la simplicité d'installation. Dans ce cas, il faut absolument

supprimer tout commutateur qu'on oublie trop souvent de manoeuvrer, en

mettant un nombre de fils suffisant quatre au maximum, ou trois en prenant

les conduites d'eau ou de gaz comme fils de retour, ainsi que nous allons

l'indiquer. Dans l'espèce, il suffit du bouton d'appel et du téléphone

pour établir la communication complète sans erreur possible.

L'emploi du triple fil, avec retour par les tuyaux d'eau ou de gaz, présente

même un autre avantage, celui de n'exiger qu'une seule pile pour

suffire aux deux postes. Il est alors commode de prendre, soit la pile

établie chez le concierge pour desservir les sonneries de la maison,

soit la pile établie chez le particulier pour son usage personnel

. C'est le second cas que représente la figure 232.

La pile établie chez le concierge peut avoir d'ailleurs beaucoup

d'autres emplois, car elle sert, au premier à actionner les sonneries

et un tableau indicateur, et les sonneries ordinaires du locataire du

second, qui, abonné au système téléphonique

de la ville, a son téléphone installé dans l'antichainbre

. Le locataire du troisième, en correspondance permanente avec

le concierge, épargne bien des étages à ses visiteurs

en cas d'absence, et congédie facilement les importuns, avantages

qui méritent d'être pris en sérieuse considération

.

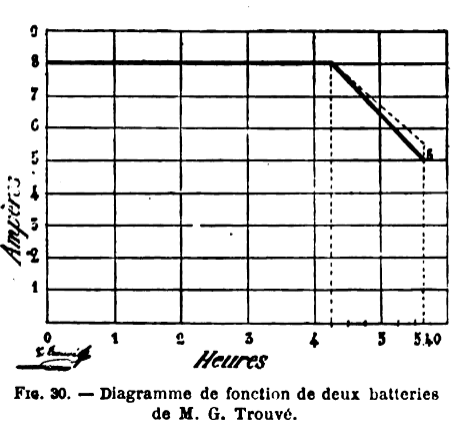

En jetant un coup d'æil sur le diagramme ( fig 232 ), il est facile

de suivre les communications des différents appareils entre eux

: boutons, sonneries, télé phones, piles et fils de ligne

. Pour éviter toute erreur, il est commode d'attacher d'abord les

quatre fils à quatre bornes numérotées sur une planchette,

à chaque étage, et d'établir ensuite les liaisons

en partant de ces quatre bornes . La borne et le fil numéro 4 peuvent

être remplacés par les conduites d'eau ou de gaz . Dans le

diagramme de la figure 232 nous avons supposé les appareils disposés

à la suite les uns des autres pour bien montrer les communications

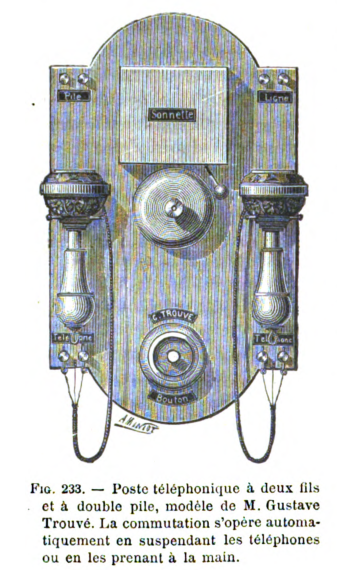

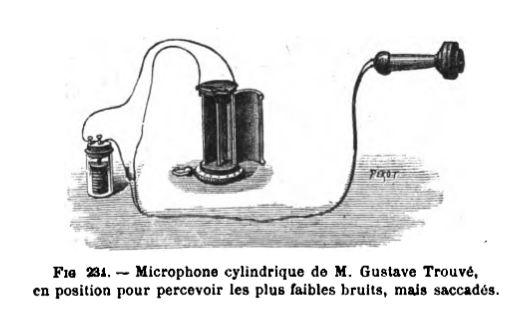

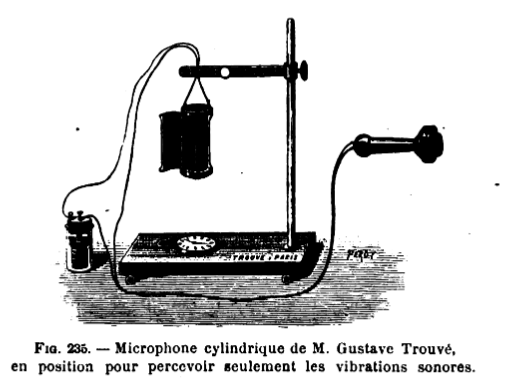

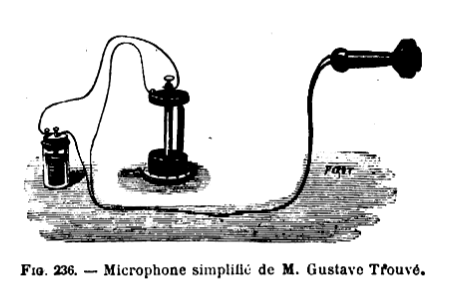

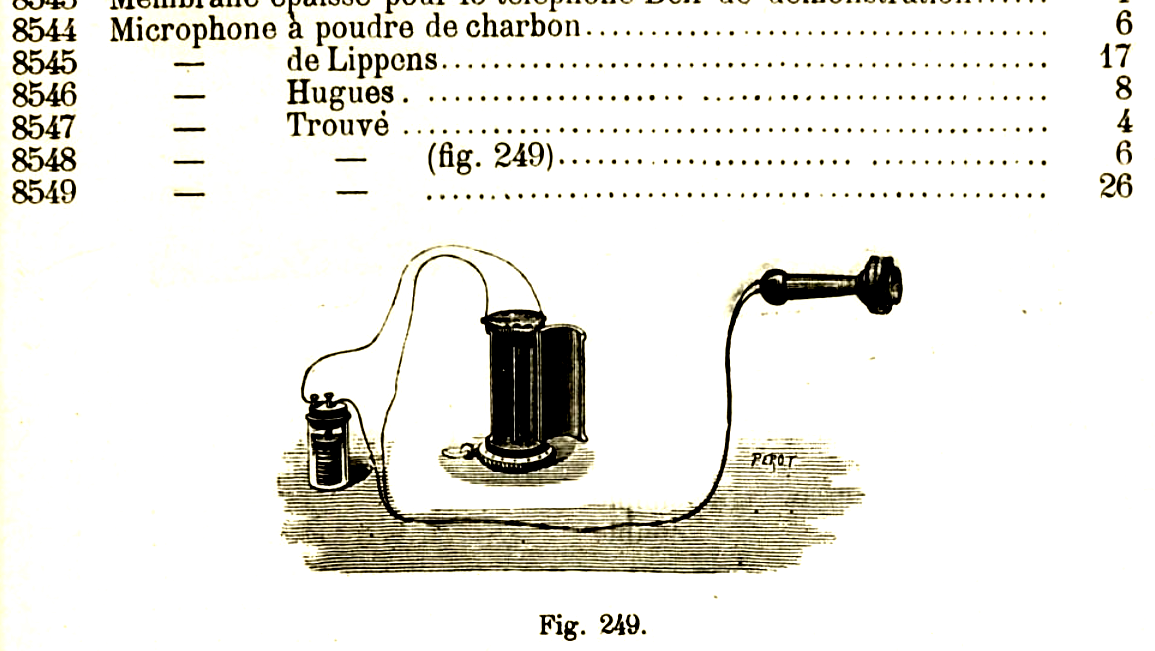

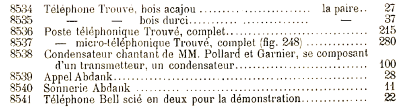

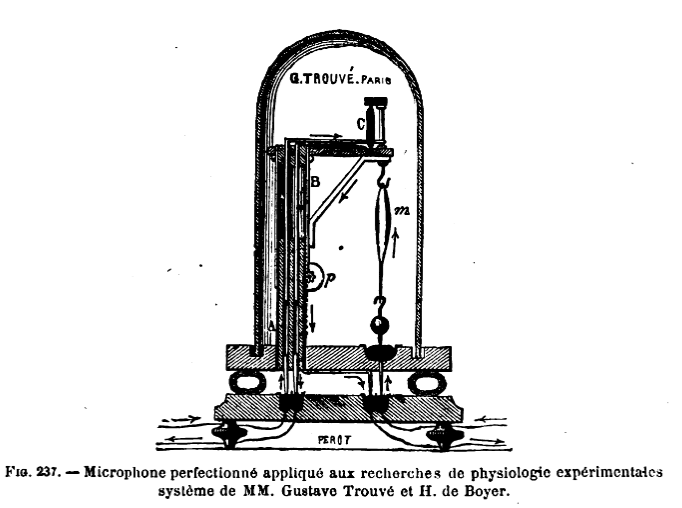

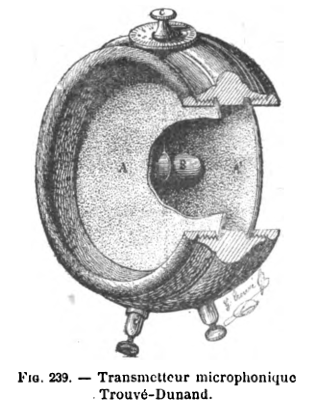

qu'on peut suivre facilement. En pratique, on les place où on peut,