THE TELEPHONE EXCHANGE ou CENTRAL TÉLÉPHONIQUE

À l'époque de l'invention du téléphone,

le télégraphe avait pris une telle ampleur qu'il existait

des bureaux où de nombreuses lignes aboutissaient. Certains circuits

étaient exploités au bureau ; d'autres passaient.

Le changement de circuit s'effectuait au moyen d'interrupteurs, montés

sur un tableau. D'où le nom retenu pour décrire l'appareil

le plus complet et le plus élaboré du génie électrique.

À ses débuts, le téléphone s'est greffé

sur des installations téléphoniques existantes, notamment

celles des télégraphes de district et des systèmes

d'alarme antivol. On a rapidement constaté qu'une commutation

rapide était indispensable à un bon service, et les premiers

tableaux téléphoniques strictement téléphoniques

ont été construits selon les idées des responsables

locaux.

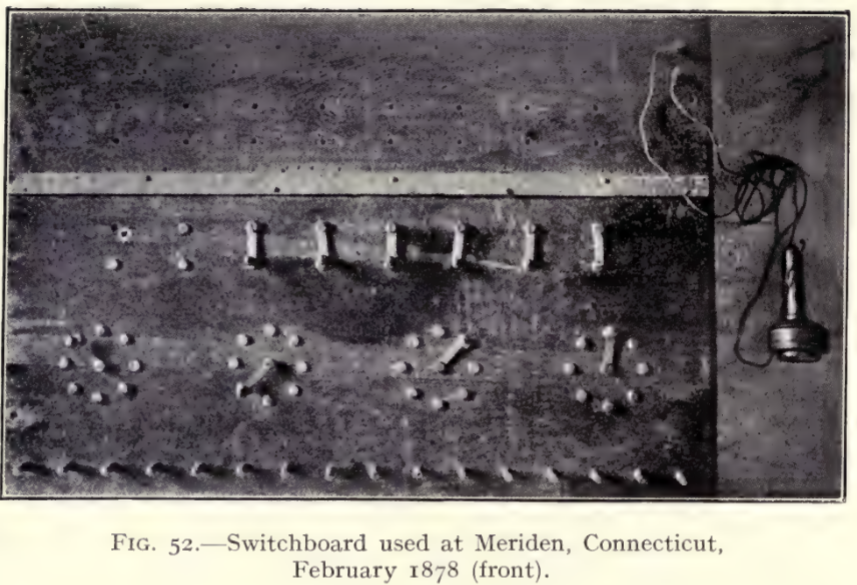

L'un de ces tableaux, construit à Meriden en 1878 pour Ellis

B. Baker, est exposé au Musée ; il utilise des interrupteurs

à bras parcourant des cercles de contacts. Peu après l'arrivée

de M. Vail, à son instigation, la société

mère a préconisé la standardisation. Les premiers

tableaux standard utilisaient des broches reliant des barres verticales

et horizontales...

Dès le début, bien que les standards

utilisés dans les bureaux télégraphiques aient

exercé une influence sur le développement du standard

téléphonique, ce dernier remplissait une fonction inédite,

et l'influence du tableau télégraphique se limitait à

un détail de construction. De manière générale

un standard télégraphique n'était pas exploité

à la demande d'un employé d'une station éloignée

pour être relié à une autre station éloignée,

mais par un employé du bureau où se trouvait le standard,

et généralement pour une fonction liée aux appareils

qui s'y trouvaient. Un standard téléphonique, au contraire,

sert à interconnecter des lignes à la demande des abonnés

situés aux extrémités de ces lignes. Cet objectif,

bien que pas entièrement nouveau, était pratiquement inconnu

pour tous les acteurs du secteur téléphonique. Les centraux

télégraphiques étaient si peu utilisés qu'ils

étaient généralement inconnus, et les centraux

utilisés en relation avec eux n'étaient pas décrits

dans la littérature spécialisée.

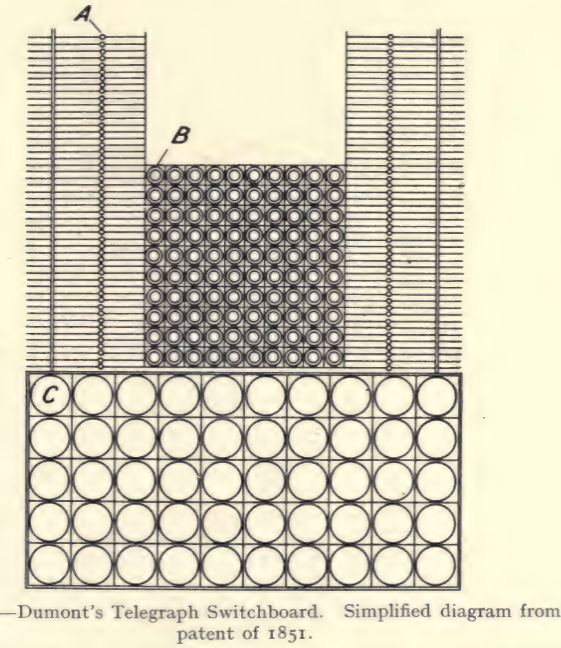

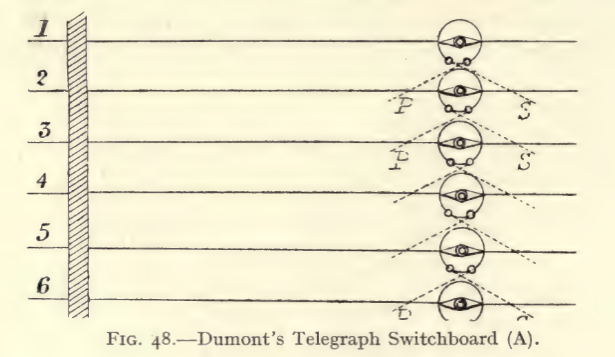

Le Français Dumont, qui a breveté un système

de central télégraphique en 1851, décrit dans son

mémoire descriptif un standard permettant d'obtenir les résultats

souhaités. Mais Dumont et ses propositions étaient inconnus,

et des centraux téléphoniques ont été développés

sur de nouvelles lignes pour répondre à de nouveaux besoins.

Le standard de Dumont a été soumis plus tard à

une analyse critique, et on a affirmé qu'en tant que dispositif

pratique, il était inopérant. À l'époque

de l'invention du téléphone, le télégraphe

avait pris de telles proportions qu'il existait des bureaux dans lesquels

de nombreuses lignes aboutissaient. Certains circuits étaient

exploités dans ce bureau ; d'autres passaient. Le changement

des circuits s'effectuait au moyen d'interrupteurs, montés sur

un tableau. D'où le nom retenu pour décrire l'appareil

le plus complet et le plus élaboré du génie électrique.

Bien que les tableaux de distribution utilisés dans les bureaux

télégraphiques aient exercé une influence sur le

développement du standard téléphonique, ce dernier

remplissait une fonction inédite, et l'influence du tableau télégraphique

se limitait à un détail de construction. D'une manière

un standard télégraphique n'était pas utilisé

à la demande d'un employé d'une station éloignée

pour être connecté à une autre station éloignée,

mais par un employé du bureau où se trouvait le standard,

et généralement pour une fonction liée aux instruments

qui s'y trouvaient.

Un standard téléphonique, au contraire, a pour fonction

d'interconnecter des lignes à la demande des abonnés situés

aux extrémités de ces lignes. Et cette fonction, bien

que pas entièrement nouvelle, était pratiquement nouvelle

pour tous les acteurs du secteur téléphonique. Les

centraux télégraphiques étaient si peu utilisés

qu'ils étaient généralement inconnus, et les standards

téléphoniques qui leur étaient associés

n'étaient pas décrits dans la littérature spécialisée.

Dumont, en 1851, décrit dans son mémoire descriptif un

standard téléphonique permettant d'obtenir les résultats

souhaités. Mais Dumont et ses propositions étaient inconnus,

et des standards téléphoniques ont été développés

sur de nouvelles lignes pour répondre à de nouveaux besoins.

Le standard téléphonique de Dumont a été

soumis plus tard à une analyse critique, et il a été

affirmé qu'en tant que dispositif pratique, il était inopérant.

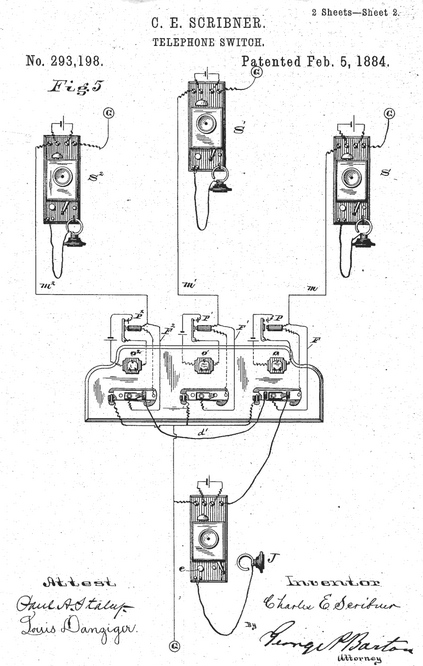

À la demande des abonnés, le fonctionnement du mécanisme

proposé doit être brièvement décrit.

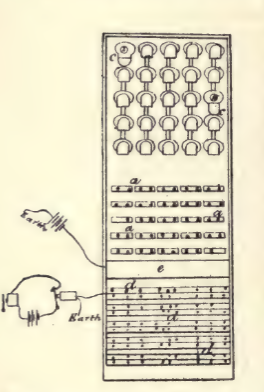

Le dessin du standard téléphonique faisant partie du mémoire

descriptif est en partie schématique, mais un peu trop grand

pour être reproduit à l'identique. Une représentation

simplifiée à échelle réduite est donnée

à la figure 47.

Fig 47

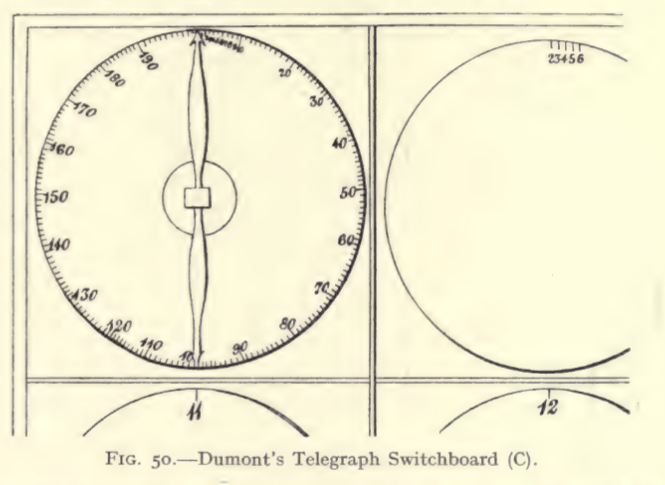

Fig 47  Fig 50

Fig 50

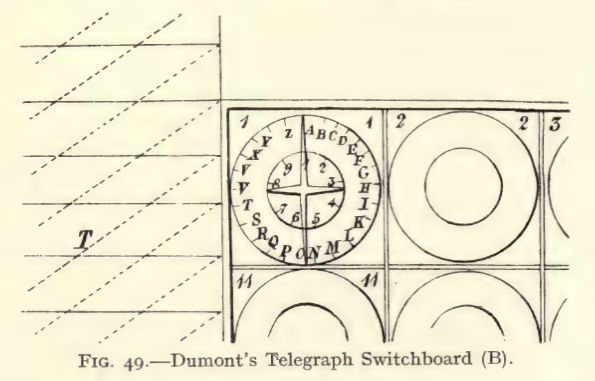

Les parties A, B et C de la figure sont reproduites respectivement aux

figures 48, 49 et 50, tirées de la feuille de dessin du brevet

.

La description a probablement perdu en clarté lors de sa traduction

du français vers l'anglais, mais il était apparemment

prévu que chaque ligne entrant dans le central téléphonique

passe par un commutateur à deux points A pour rejoindre un appareil

télégraphique B et la terre. Un appel d'intercommunication

ayant été reçu, le commutateur A a été

déplacé afin de couper l'appareil B et la terre et de

connecter la ligne aux communicateurs C. Cinquante communicateurs sont

illustrés, et bien que 200 numéros figurent sur chacun,

l'ensemble est destiné à illustrer 100 lignes seulement.

En nous limitant à ces 100 lignes, nous considérerons

que chaque communicateur possède 100 plots sur sa circonférence

et deux aiguilles connectées électriquement, se déplaçant

sur le même axe en son centre. Les bornes n° 1 de tous les

communicateurs sont reliées entre elles, et il en va de même

pour toutes les autres. Il s'ensuit que, sur l'un des cinquante communicateurs,

deux lignes d'abonnés peuvent être reliées entre

elles en plaçant une main sur une borne représentant la

ligne appelante, l'autre sur une autre borne représentant la

ligne appelée, l'interrupteur A de cette dernière ayant

été actionné de manière à couper

l'instrument B qui y est relié.

La fourniture de cinquante communicateurs pour 100 lignes permettait

de connecter tous les abonnés simultanément, ce qui, comme

nous le savons aujourd'hui, dépassait les besoins. Si Dumont

avait fourni dix communicateurs au lieu de cinquante, il aurait prévu

un nombre équivalent aux dix paires de cordons pour 100 abonnés

généralement autorisées dans les premiers standards

téléphoniques. Mais cette suggestion de central télégraphique

est malheureusement arrivée trop tôt pour être appliquée

au grand public ou pour récompenser le titulaire du brevet. Le

commutateur à cadran a souvent été utilisé

pour dévier une ligne vers l'une des nombreuses autres lignes,

selon les besoins. La forme la plus courante est peut-être celle

d'un commutateur à une main ou à un bras pivotant à

une main. La fourniture de cinquante communicateurs pour 100 lignes

permettait de connecter tous les abonnés simultanément,

ce qui, comme nous le savons aujourd'hui, dépassait les besoins.

Si Dumont avait fourni dix communicateurs au lieu de cinquante, il aurait

prévu un nombre équivalent aux dix paires de cordons pour

100 abonnés généralement autorisées dans

les premiers standards téléphoniques.

Mais cette suggestion de central télégraphique est malheureusement

arrivée trop tôt pour être appliquée au public

ou récompenser le titulaire du brevet.

Le commutateur à cadran a souvent été utilisé

pour dévier une ligne vers une autre ligne, selon les besoins.

La forme la plus courante est peut-être celle à une main

ou à un bras, pivotée lors d'une opération réalisée

par M. Murray Fairchild, en relation avec le bureau télégraphique

de New Haven, dans le Connecticut, dans les années 1850.

Thomas Doolittle en juin 1877, à la fermeture du bureau télégraphique d'A. & P., absorbé par la Western Union, qui avait suspendut temporairement ce service local, nécessita d'autres dispositions. Fervent partisan de l'avenir du téléphone, M. Doolittle se procurait quatre paires de téléphones portables en bois Bell. Il installa ensuite un commutateur téléphonique artisanal dans son bureau et, comme dispositif de signalisation, une sonnerie à un coup fonctionnant sur un courant de batterie puis la gravité. L'« instrument scientifique » de M. Doolittle attira l'attention de G. E. Betts. M. Betts et M. Doolittle décidèrent de risquer de l'argent emprunté dans un central téléphonique. Ils formèrent un partenariat et M. Doolittle conçut un standard pour Bridgeport, ..

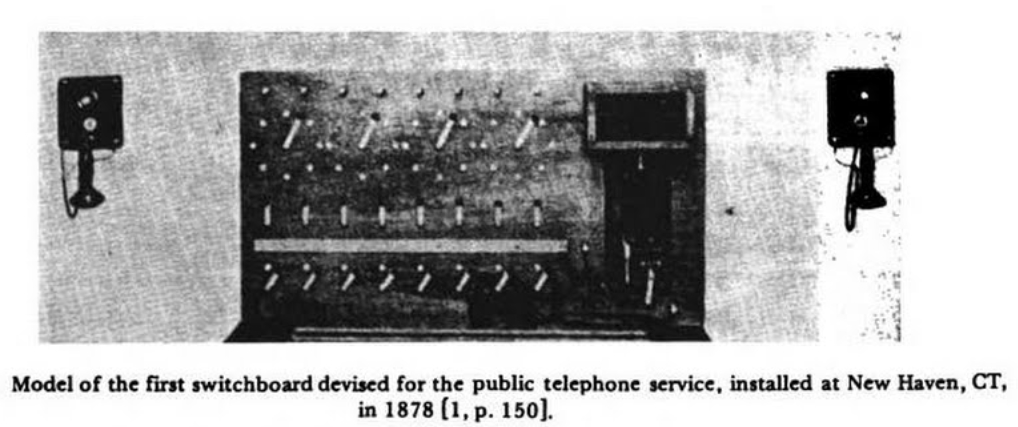

Le premier standard téléphonique réellement

installé pour les communications professionnelles régulières

était situé à Chapel Street, à New Haven.

(voir la page George Willard Coy) en

janvier 1878.

Coy était un inventeur et un entrepreneur américain, il

inventa et dirigea le premier central téléphonique commercial

de New Haven en 1878 et participa à la production du premier

annuaire téléphonique .

Ce tableau ne fut utilisé que pendant environ

deux mois, puis remplacé par un modèle à cadran,

que les professionnels de la télégraphie de la région

connaissaient probablement grâce aux travaux de M. Fairchild.

Il semble cependant que ce modèle ait été utilisé

pour la première fois en février 1878 à Meriden,

dans le Connecticut.

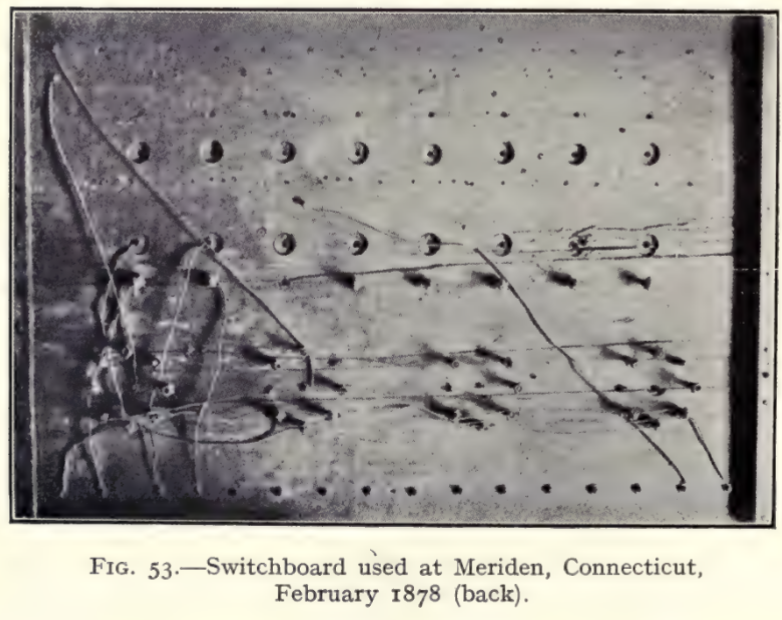

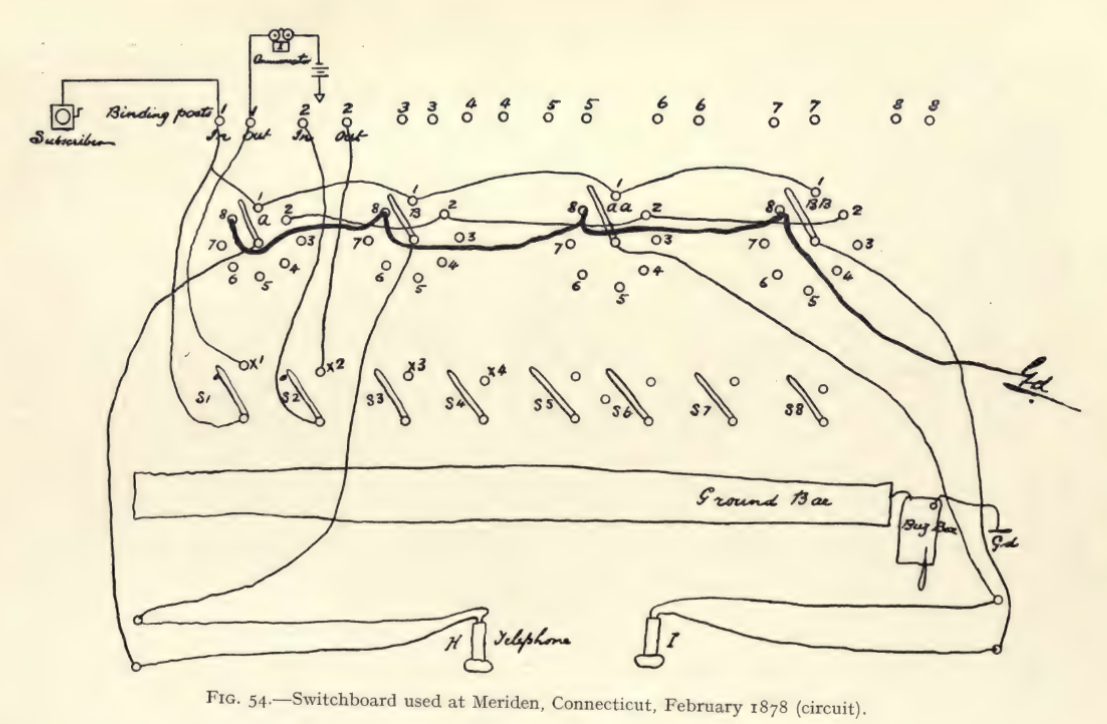

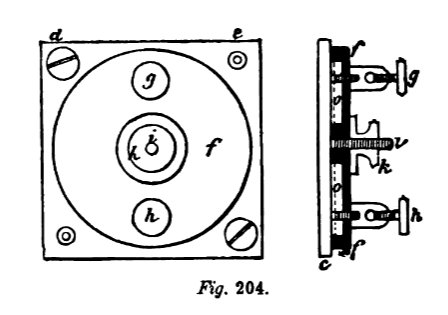

L'avant et l'arrière du tableau de Meriden sont illustrés

respectivement aux figures 52 et 53.

La figure 54 est un croquis des connexions réalisées ultérieurement

par Ellis B. Baker, qui installa le tableau et qui indique sa mise en

service le 1er février 1878.

Les cadrans de ce tableau de Meriden, comme on le verra, sont à

un bras, et il fallait donc actionner deux cadrans pour établir

une connexion. Une connexion simultanée pouvait ainsi être

établie avec quatre des huit abonnés du tableau. Le fonctionnement

du tableau est décrit ainsi par M. Baker :

Le circuit partait de la terre, traversait une batterie de ligne, une

paire de bobines d'annonciateur, puis la borne de connexion marquée

I Out, le disque X1, par le levier de commutation S1, et la borne de

connexion I In, avec une patte connectée au disque n° 1

de chacun des cercles. De la borne I In, le circuit passait aux locaux

de l'abonné, où se trouvait un bouton-poussoir ordinaire

de circuit fermé. De ce bouton-poussoir, le circuit passait à

la terre ou à l'abonné suivant sur la ligne. Les circuits

2, 3, etc. étaient connectés de la même manière

à leurs bornes, disques, interrupteurs, etc.

Lorsqu'un abonné du circuit i souhaitait attirer l'attention

de l'opérateur, le circuit était coupé en appuyant

sur le bouton-poussoir, libérant ainsi le volet d'annonciateur

indiquant le numéro du circuit. L'opérateur a lancé

le levier S1 vers la gauche jusqu'à une butée, et le levier

du cercle a, qui reposait normalement sur le disque 8 relié à

la terre, vers le disque i, complétant ainsi un circuit passant

par le disque I, le levier A, le téléphone H, le levier

B et le disque 8 jusqu'à la terre. À la réception

de l'appel de l'abonné, supposant que celui-ci souhaite être

mis en communication avec le circuit 2, le levier de commutation S2

est déplacé vers la droite, en liaison avec la terre ou

le buzz-bar, et le numéro de l'abonné est émis

par la vibration de la poignée du buzz-box, qui est connectée

entre le buzz-bar et la terre. Après deux ou trois répétitions

du numéro, le levier de commutation B est déplacé

du disque 8 ou de la terre vers le disque 2, reliant ainsi les deux

circuits par le téléphone H. Si les interlocuteurs sont

en conversation, le levier de commutation S2 est déplacé

du buzz-bar vers l'arrière, au-delà du disque X2, jusqu'à

la butée. Ceci établit la connexion de deux abonnés

ou de deux circuits, et la même connexion peut être établie

sur l'une ou l'autre paire de disques. L'abonné ne pouvant signaler

la coupure de la batterie de la ligne, l'opératrice devait écouter

fréquemment pour savoir quand couper le circuit.1.

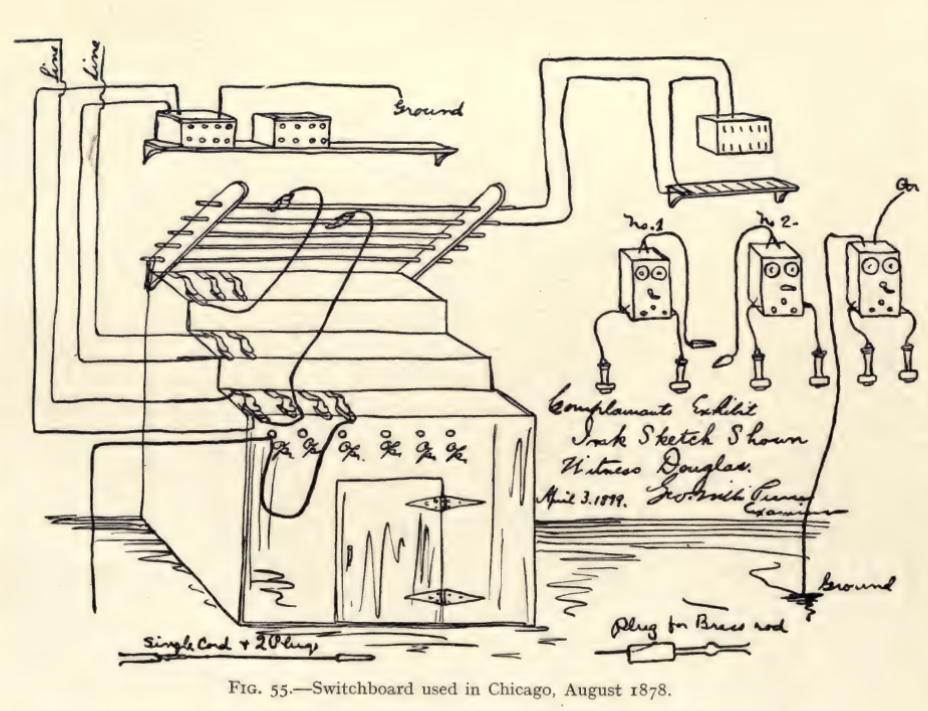

Le central Bell de Chicago a été

inauguré début 1878, et aucune description du premier

standard n'est disponible. Cependant, vers août de la même

année, un autre standard a été installé.

La description suivante de ce standard est compilée et l'illustration

(fig. 55) reproduite à partir de preuves et de croquis des employés.

Sur un mur étaient placés des indicateurs. En dessous

et devant eux se trouvait une construction semblable à la console

d'un orgue à trois claviers.

Sur chaque rangée étaient placés des vérins

à ressort, non pas comme ceux que nous connaissons aujourd'hui,

mais simplement de longs ressorts reposant sur un contact. Au-dessus

de la console, inclinée, se trouvait une crémaillère

composée de barres métalliques.

La ligne arrivait d'abord au ressort du vérin, puis, par l'enclume,

à l'indicateur et à la terre.

Les tiges métalliques étaient groupées par paires,

et entre les tiges de chaque paire était connecté un indicateur

de dégagement.

Pour connecter deux abonnés, l'opérateur insérait

dans la prise à ressort une fiche cunéiforme à

tête métallique et base isolée, qui déconnectait

l'indicateur et la terre. Un cordon était relié à

la fiche plate et, à son autre extrémité, une fiche

de préhension, comparable à une pince à linge.

Cette fiche en pince agrippait l'une des tiges. Un autre cordon, équipé

de la même manière, avait une extrémité agrippant

la tige correspondante et l'autre connectée à la prise

à ressort du second abonné. Ce standard est remarquable

car il a été le premier à être équipé

de prises de déblocage.

Un brevet a été déposé par Horace H. Eldred

aux États-Unis le 9 juin 1880 et accordé le 18 août

1884 (n° 303 714).

- La première revendication de ce brevet protège la combinaison

de lignes téléphoniques, de prises à ressort pour

l'insertion de cales de connexion et de signaux visuels ou d'annonciateurs

d'appel placés sur chaque ligne entre la prise à ressort

et la terre, les annonciateurs étant ainsi coupés pendant

la conversation.

- La deuxième revendication couvre « un

appareil de signalisation auxiliaire ou supplémentaire intégré

à chacun desdits conducteurs de connexion, permettant aux sous-stations

ainsi connectées, ou à l'une d'entre elles, d'avertir

l'opérateur du poste central de déconnecter lesdites lignes.»

Le tableau de New Haven, le plus ancien en construction et en exploitation,

était dépourvu de tout cordon, tandis que celui de Chicago

utilisait des conducteurs flexibles entre les vérins à

ressort et les supports de connexion.

Les cordons flexibles n'étaient pas très appréciés

des ingénieurs télégraphistes et ont fait l'objet

de nombreuses critiques par la suite. Cependant, on pouvait se passer

de cordons sans recourir à des cadrans, qui étaient en

réalité peu utilisés pour les standards télégraphiques.

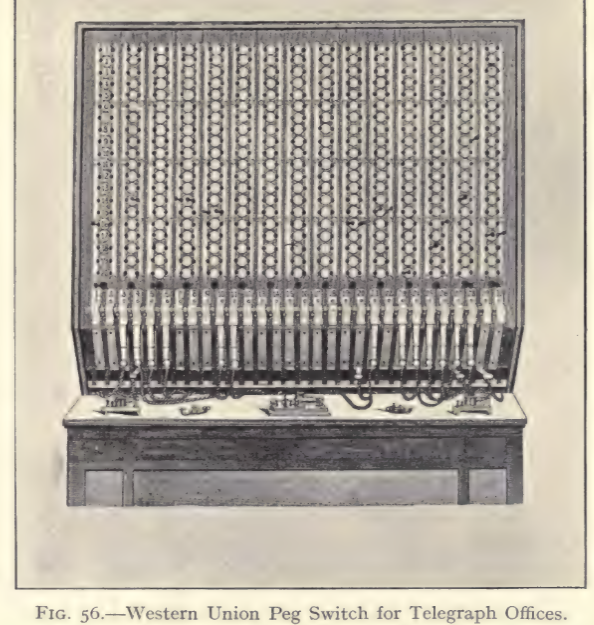

Le type de cordon généralement utilisé à

l'époque de l'invention du téléphone était

probablement celui connu aux États-Unis sous le nom de commutateur

à chevilles Western Union (fig. 56) et en Europe sous le nom

de commutateur suisse ou commutateur universel (à ne pas

confondre avec le commutateur téléphonique appelé

« universel » et qui sera décrit ultérieurement).

Photo du Musée Historique Bell en 1925.

Les Premiers standards téléphoniques : en haut au

centre, ou, installés à Meriden en 1878 ; à

gauche, l'un des tableaux « universel » fabriqués

par la Western Electric Manufacturing Company. Ce tableau utilisait

le commutateur « jack knife ». En bas au centre

le tableau de New Haven.

1879-1884 LE CENTRAL TÉLÉPHONIQUE.

Londres avait eu son « Telegraph Exchange

» (copié d'après son initiateur new-yorkais, auprès

duquel elle s'est procuré ses premiers instruments), un système

de communications télégraphiques privées, distribuant

d'un bureau central aux domiciles ou bureaux de ses abonnés,

disposés par groupes de cinq ou six sur chaque fil, les cotations

des marchés boursiers et des produits agricoles, et d'autres

informations de nature similaire.

Le télégraphe de rapport boursier, établi à

Paris en 1872, était également basé sur ce système

; mais il était réservé au téléphone

de le perfectionner et de le rendre pratiquement utile à tous

les usages, non seulement commerciaux, mais aussi domestiques.

L'Amérique a non seulement précédé l'Europe

dans l'établissement du central téléphonique -

le premier central téléphonique ayant été

établi à New Haven puis Boston, mais dans l'application

de nouvelles combinaisons, dont beaucoup ont été adoptées

dans l'établissement du Central Telephone Office à Paris

; Il convient de noter en outre qu'un grand nombre des appareils récemment

inventés et utilisés dans cette ville sont dus à

M. R. G. Brown, un jeune et intelligent ingénieur américain

attaché à la compagnie.

LE SYSTÈME

GOWER.

La Gower Company, fut la première à introduire la communication

téléphonique à Paris

|

|

La société Gower, soucieuse de préserver

la simplicité de l'instrument, a adopté un dispositif

de signalisation inventé par M. Ader.

Le signal est constitué d'un disque blanc portant le mot « Réponse »

imprimé, et pouvant également porter le numéro

de l'abonné correspondant. Le signal sonore est nécessaire

pour actionner ce signal visible, car les vibrations produites par la

parole ordinaire ne sont pas assez puissantes pour actionner ce mécanisme.

Une sonnette d'appel est parfois disposée de manière à

sonner lorsque le disque tombe. Elle est très utile lorsque l'aiguilleur

n'est pas à son poste, car elle indique qu'il est recherché.

En général, six dispositifs de signalisation sont disposés

dans un boîtier, et le poste d'aiguillage avec la sonnette d'appel

est placé au-dessus du commutateur.

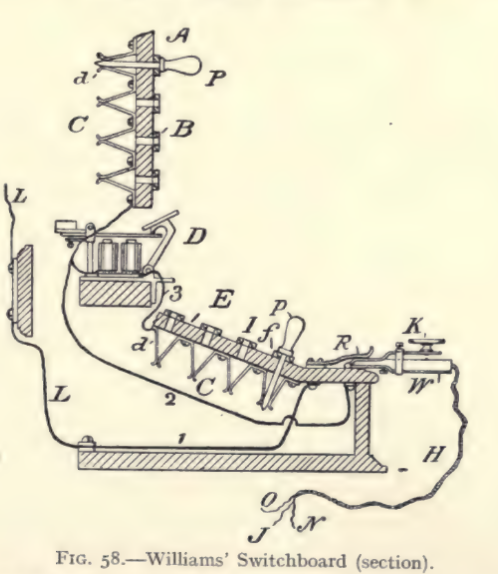

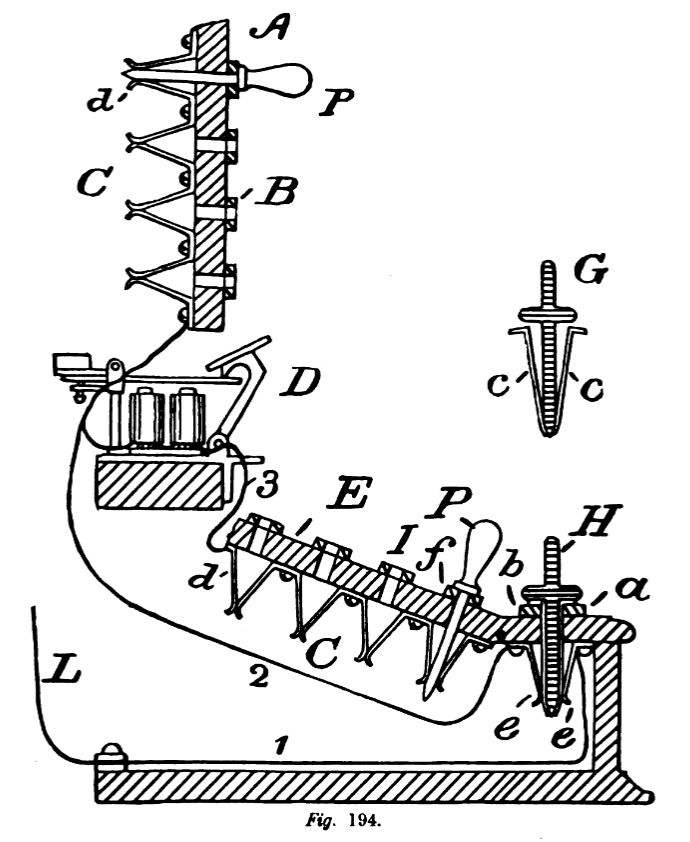

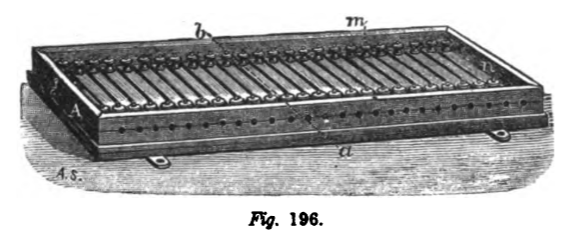

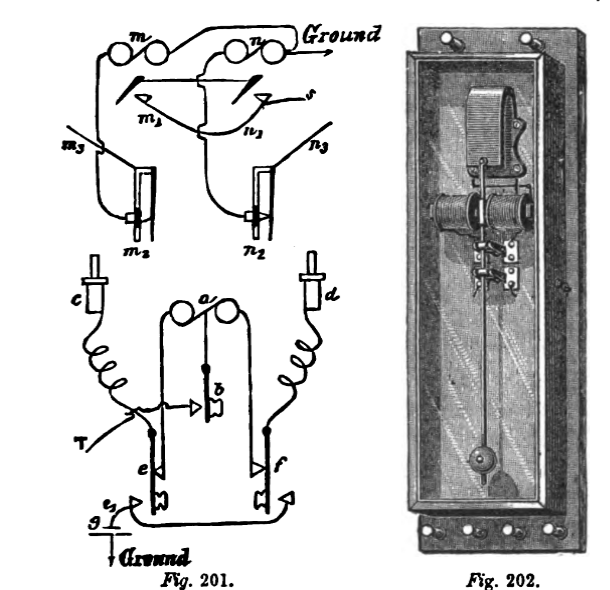

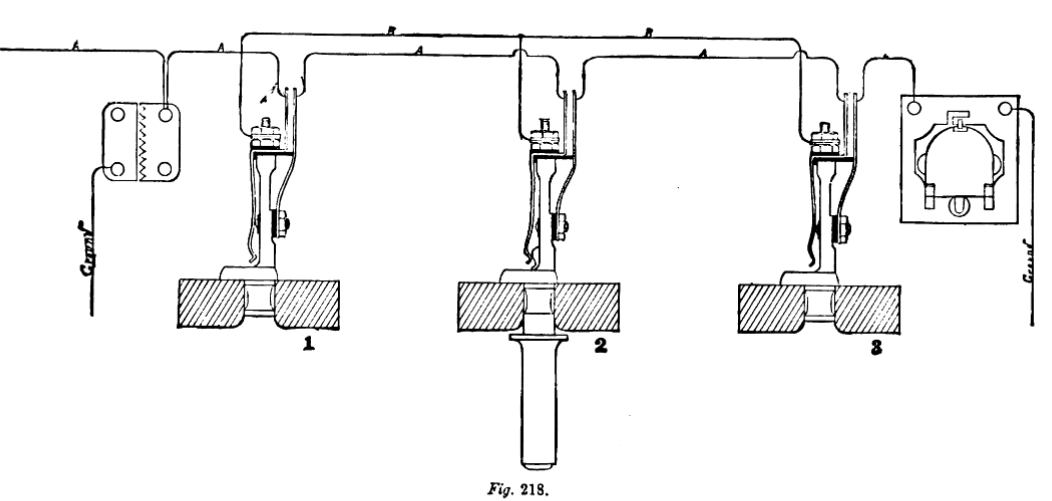

Les lignes des abonnés sont disposées par groupes d'une

trentaine, les personnes communiquant très fréquemment

entre elles étant réunies en un seul groupe. Chaque aiguilleur

est responsable d'un poste d'aiguillage et d'un commutateur, qui ne

compte que dix abonnés, alors qu'il y en a vingt à trente,

voire plus, dans chaque division, comme indiqué précédemment.

La sonnette d'appel, actionnable au besoin par un commutateur, est montée

sur le dessus du poste d'aiguillage. L'interrupteur à fiche,

disposé sous le poste, est constitué d'une série

de barres métalliques verticales, une pour chaque abonné,

et d'une série de barres métalliques horizontales disposées

derrière les barres verticales de manière à ce

que les deux séries ne se touchent pas, mais soient perforées

à leurs croisements. La communication entre une barre verticale

et une barre horizontale peut ainsi être établie en faisant

passer une fiche à travers les perforations situées à

leur intersection.

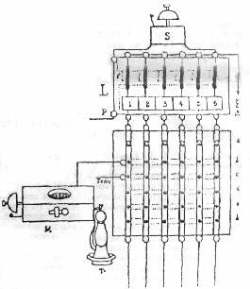

Fig.

150

Fig.

150

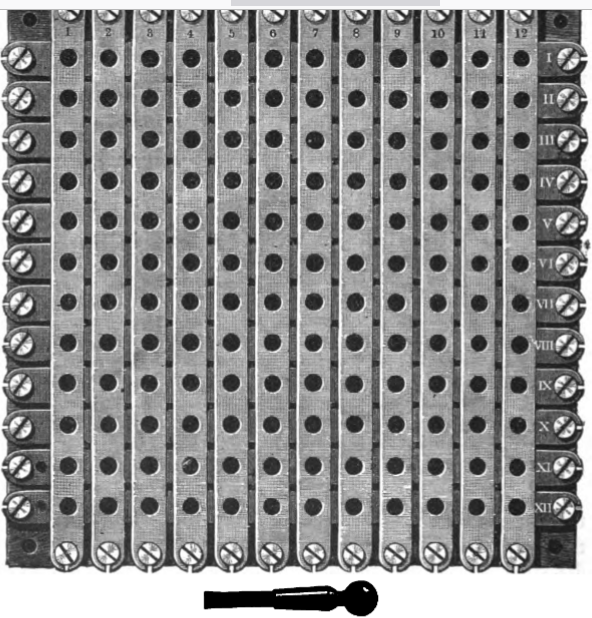

Chaque barre verticale est munie d'une broche ; sur la figure 150,

toutes les broches sont représentées comme reliant les

barres verticales à la barre horizontale la plus basse, reliée

à un fil de terre. En supposant que l'abonné ait donné

son signal, et ainsi notifié à l'aiguilleur qu'il désire

communiquer avec un autre abonné, l'aiguilleur prend la fiche

de la barre transversale et la place dans l'ouverture au croisement

de la barre, n° 5, avec la deuxième barre horizontale, et

il est maintenant en communication avec le n° 5, et lui demande

avec qui il désire communiquer. Le n° 5 répond qu'il

désire être connecté au n° 9. L'employé

réinitialise alors le signal du n° 5, et connecte le n°

9 à la deuxième barre au moyen de la fiche de la manière

décrite, et est ainsi en communication avec le n° 9, et donne

le signal, qui peut être un simple signal sonore, le signal visible

Ader, ou la sonnette d'appel, selon ce que l'abonné a pu arranger

à son domicile ou à son bureau. Le n° 9 est alors

informé que le n° 5 souhaite communiquer avec lui, et le

n° 5 est informé que le n° 9 est prêt ; Les broches

des barres verticales n° 5 et 9 étant placées au-dessus

d'une même barre transversale, par exemple A, les n° 5 et

9 sont connectées et peuvent communiquer en toute discrétion.

Il est important de préciser que les disques des n° 5 et

9 ont été soulevés et, dès la fin de leur

conversation, les n° 5 et 9 soufflent dans les tubes de leurs téléphones,

avertissant ainsi l'aiguilleur, qui replace les deux fiches dans la

barre reliée au fil de terre. Si les n° 3 et 7 souhaitent

communiquer en même temps que les n° 5 et 9, les broches des

n° 3 et 7 doivent être introduites dans les ouvertures situées

à l'intersection des barres verticales 3 et 7 avec la deuxième

barre transversale B, et de la même manière, les deux abonnés

suivants sont connectés par la barre C, et ainsi de suite. Ces

connexions ne concernent toutefois que les abonnés d'un même

groupe ou d'une même division. Si les abonnés appartiennent

à des divisions distinctes, les connexions sont un peu plus compliquées.

Si, par exemple, le n° 5 signale à l'aiguilleur qu'il souhaite

communiquer avec le n° 83, qui ne fait pas partie de son groupe,

désigné par A et comprenant les abonnés de 1 à

30, mais qui se trouve probablement dans le groupe C, comprenant les

abonnés de 60 à 90, l'aiguilleur fait passer la broche

du n° 5 à travers l'une des barres horizontales situées

entre la barre D et la seconde barre, non représentée

sur les dessins, puis écrit sur un bout de papier : « L'abonné

5, groupe A, ligne 6 (par exemple), souhaite être connecté

au n° 83, groupe C », et envoie ce bout de papier au

groupe C.

L'aiguilleur responsable de ce groupe prévient le n° 83,

puis le connecte à la ligne 6. Il transmet ensuite le bordereau

à l'employé responsable du grand commutateur, où

les groupes A et C sont connectés sur la ligne 6, permettant

ainsi au n° 5 de converser avec le n° 83. Dès qu'ils

ont terminé leur conversation, ils donnent les signaux, et toutes

les broches sont remises à leur place initiale.

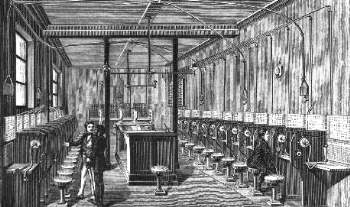

Fig. 151

Fig. 151

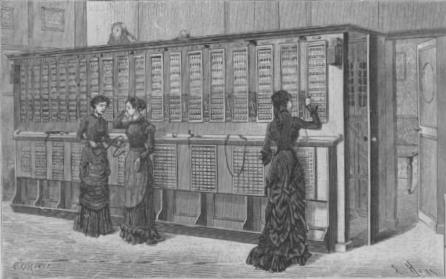

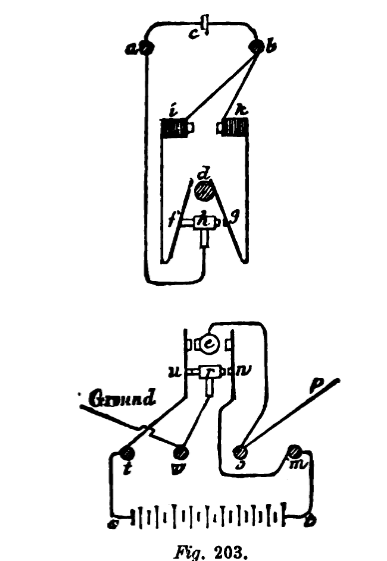

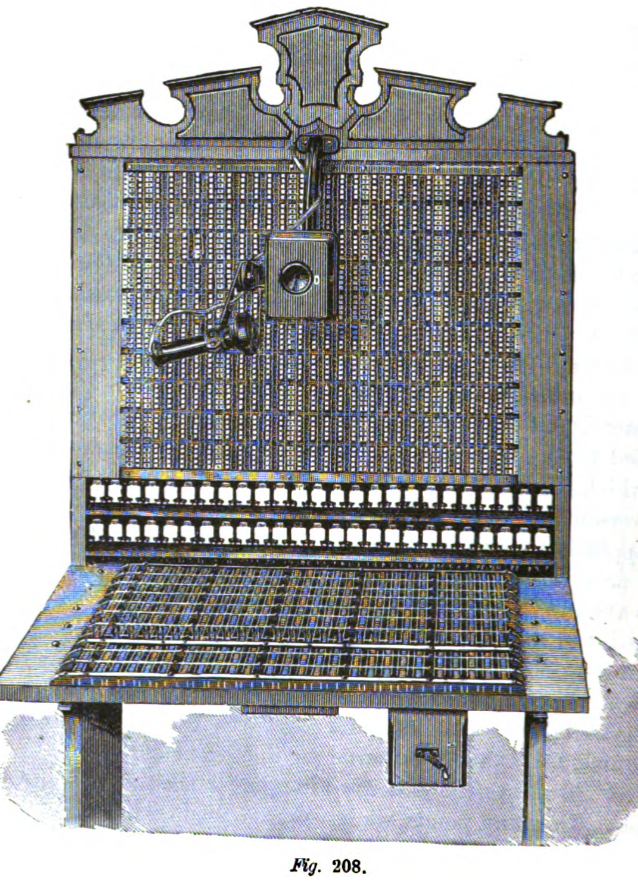

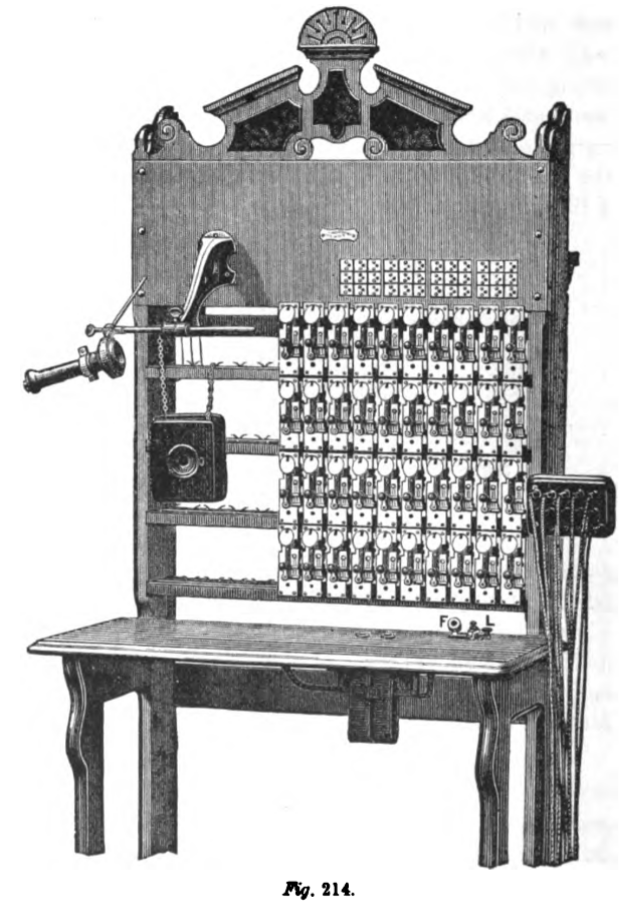

La figure 151 donne une représentation exacte du poste central

tel qu'il existait en 1880, montrant les boîtiers de chaque groupe

disposés le long du mur, et le grand commutateur qui relie 50

lignes à l'arrière. Ce système ne nécessite

aucune batterie, ni pour appeler ni pour émettre.

En 1880, il y avait deux compagnies de téléphone

à Paris, l'une utilisant le téléphone Gower,

l'autre l'Edison. En 1880, il y avait cent abonnés connectés

à Paris, et cinq cents demandes avaient été reçues.

En 1881, les deux compagnies de téléphone parisiennes

fusionnèrent, lorsqu'un nouveau système de central fut

adopté.

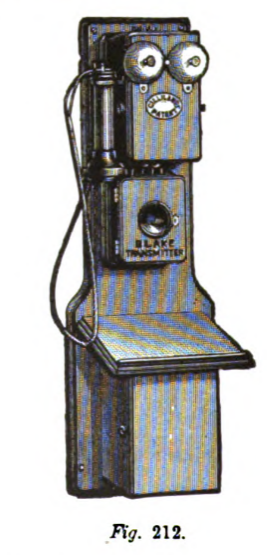

La troisième société introduisit l'émetteur

Blake.

LE SYSTÈME LARTIGUE-BROWN.

Le réseau téléphonique central de Paris, établi

par la Société

Générale des Téléphones, est

l'un des systèmes de centraux téléphoniques les

plus complets et les plus perfectionnés au monde.

THE LARTIGUE -BROWN SYSTEM, est exposé en détail dans

la page Premiers centraux en France

.

Nous devons les détails de cet établissement à

M. R. G. Brown, ingénieur électricien de la société,

et à M. A. L. Ternant, qui en a récemment publié

un compte rendu extrêmement intéressant et exhaustif dans

le Journal Télégraphique, publication officielle du Bureau

International des Administrations Télégraphiques. Le bureau

central est situé au n° 27 de l'avenue de l'Opéra.

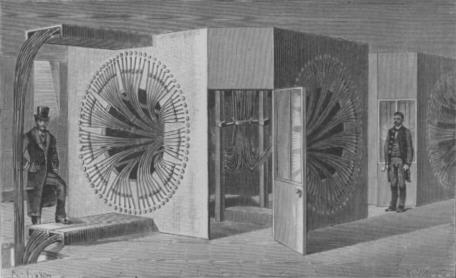

Les aménagements du bureau, y compris l'établissement

des grandes rosaces, vers lesquelles convergent tous les fils de tous

les côtés, pour s'étendre de nouveau aux tableaux

indicateurs et aux appareils de connexion (et qu'il a fallu, pour ainsi

dire, créer entièrement dans toutes les parties, et dont

les éléments ont été construits dans les

ateliers de la compagnie), constituent par leur uniformité, un

système d'organisation absolument nouveau, et dont la Société

Générale des Téléphones s'est assuré

la propriété par des brevets dans tous les principaux

pays d'Europe.

Ce système, qui a été hautement recommandé

par les ingénieurs téléphoniques du monde entier,

sans en excepter ceux de notre propre pays (Etats-Unis) , berceau, non

seulement du téléphone, mais aussi du central téléphonique,

est dû aux efforts combinés de M. Lartigue, directeur ;

M. R. G. Brown, ingénieur électricien, chargé du

service des travaux ; M. Berthon, ingénieur

du service technique ; et de M. Gilquin, contremaître de l'usine

de la société.

Le central téléphonique, qui constitue la base de l'établissement

du système parisien, est d'origine américaine, ayant été

introduit par le général Marshall Lefferts, président

de la Gold and Stock Telegraph Company, dans la ville de New York, en

1879, en relation avec l'impression des instruments télégraphiques.

Comme nous l'avons dit, le central téléphonique a pour

fonction de servir d'intermédiaire entre les abonnés,

grâce à des fils rayonnant vers eux. Pour ce faire, il

est nécessaire que l'abonné désirant parler avec

un autre puisse donner au central un signe tangible de son désir,

et que la communication soit établie de telle manière

que la fin de la conversation puisse être signalée au central

par les abonnés.

Toutes ces conditions, ainsi que bien d'autres, sont remplies par le

central téléphonique de Paris.

Avant de décrire l'appareil qu'il contient, il convient de dire

un mot du central téléphonique et de la position avantageuse

qu'il occupe au cœur même de la capitale. Au fond d'un magasin,

servant à la fois de salle de vente d'appareils et de salle d'attente,

se trouve une longue galerie, divisée longitudinalement par une

double cloison, formant deux bureaux. Un espace d'environ un yard de

largeur entre les cloisons est utilisé par l'inspecteur des communications,

qui entre par un panneau en façade. Voyons d'abord, en descendant

au sous-sol, comment les abonnés sont reliés à

ce bureau. Les fils qui arrivent au central sont enfermés dans

des câbles fabriqués à l'usine de Besons, qui appartenait

autrefois à M. Rattier. Cette manufacture a été

fusionnée avec la nouvelle Société Générale

des Téléphones et de Constructions Électriques,

au capital de 5 000 000 $, dans le but, pour ainsi dire, de

monopoliser la fabrication de ces câbles. Ces câbles téléphoniques

sont placés dans les égouts de la ville, sous la garde

du service technique de l'administration des télégraphes

d'État. Le service technique de la Société des

Téléphones fournit à l'État un plan des

égouts que doivent suivre les câbles, avec l'indication

de leur emplacement. Ces câbles sont suspendus par des crochets

fixés dans les pierres des voûtes des égouts. Chacun

des fils contenus dans le câble est formé d'un conducteur

de cuivre composé de trois brins, recouvert d'une couche de gutta-percha,

puis d'une enveloppe de coton coloré. Chaque câble contient

quatorze conducteurs ainsi composés. Ils sont formés en

corde, recouverte d'abord d'un ruban de lin résistant, puis d'une

gaine de plomb. Les fils sont de diverses couleurs, au nombre de sept,

chaque paire de fils de la même couleur servant à un seul

abonné. Ces couleurs sont le blanc, le bleu, le jaune, le marron,

le noir, le rouge et le vert. Chaque câble est numéroté

sur toute sa longueur, et il est ainsi facile de retrouver le fil lorsqu'il

est nécessaire d'effectuer des réparations, ainsi que

de changer de communication. En général, la compagnie

de téléphone ne pose un nouveau câble qu'après

avoir regroupé sept abonnés dans un même quartier.

En attendant, les nouveaux abonnés sont desservis par des câbles

temporaires à deux conducteurs.

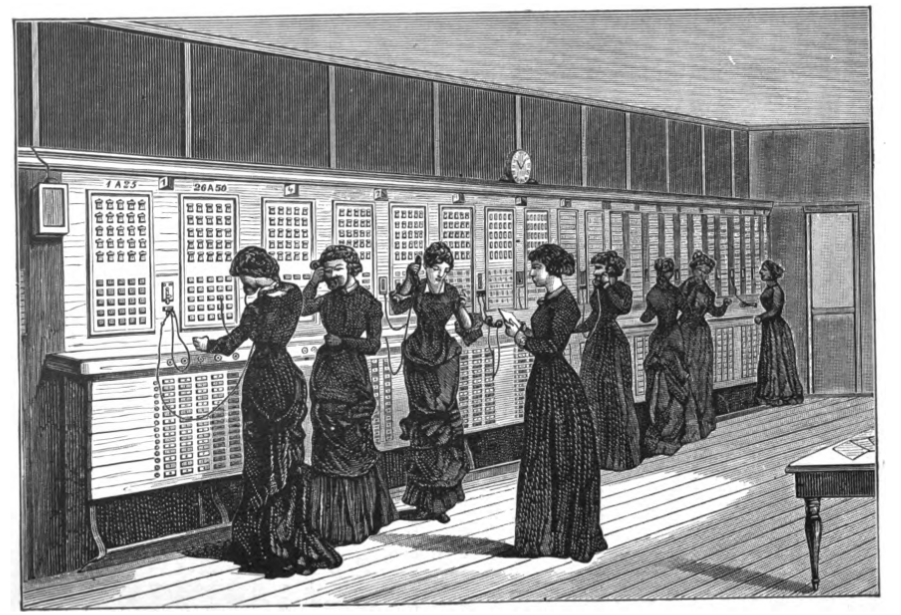

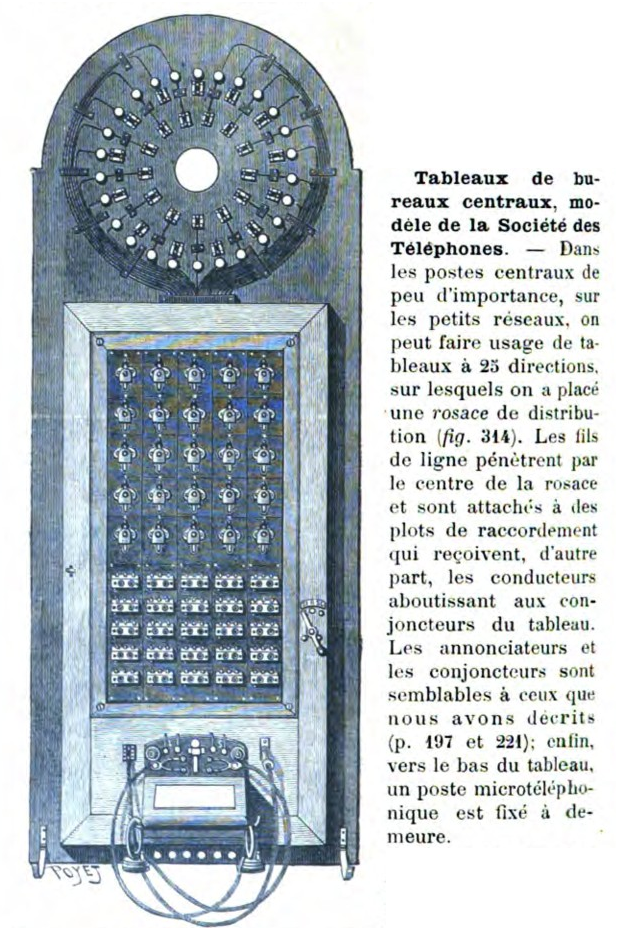

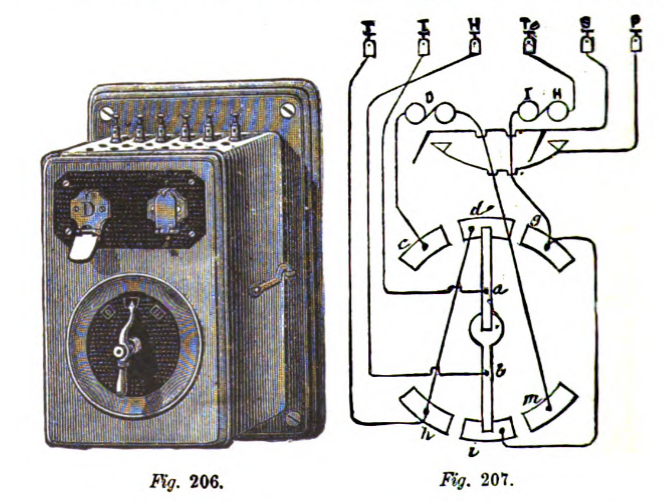

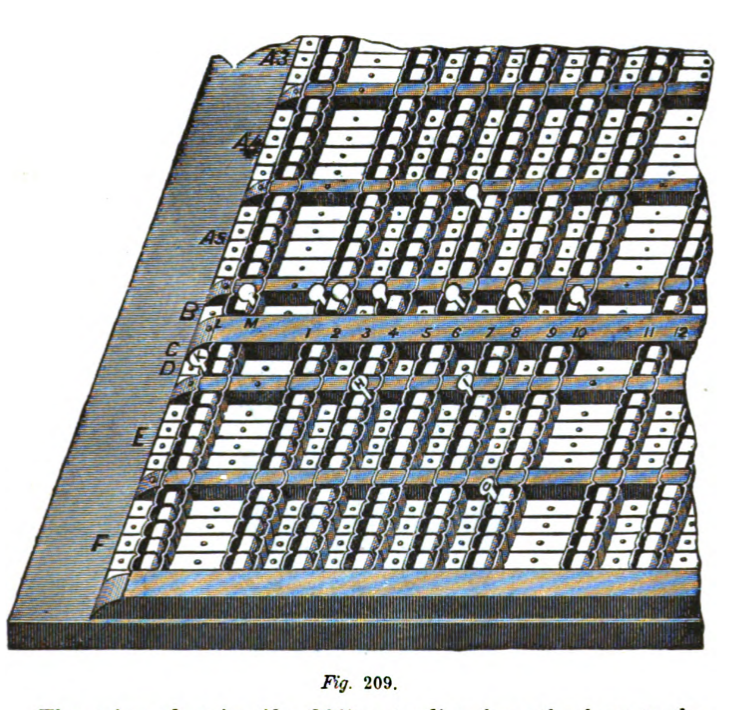

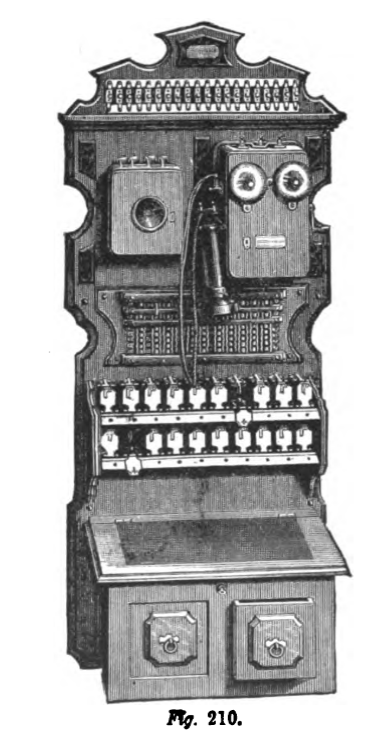

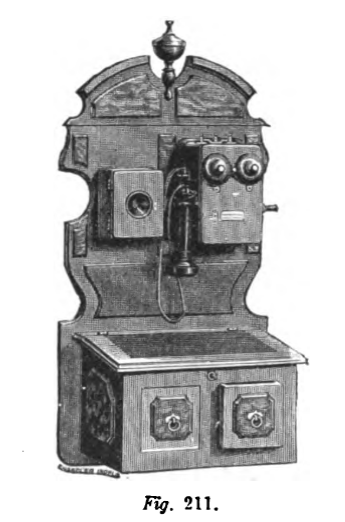

Tableaux de Centre

moyen 100- 200 -300 lignes, et tableau pour petit centre de 25 lignes

Dans les premiers grands centraux,

les demoiselles restaient debout pendant de longues heures.

Le système de l'ancienne compagnie de téléphone

Gower, n'employait pas de batterie, a été complètement

abandonné.

Ce nouveau système exige l'emploi d'une batterie au domicile

de l'abonné, et la Société Générale

a organisé le service de telle manière que cet élément

ne puisse jamais devenir défectueux. Un véhicule spécial,

visite chaque jour de trente à quarante abonnés, et change

complètement leurs batteries. Les six éléments

Leclanché mis au service des abonnés sont contenus dans

une boîte fermée, qui est placée dans un endroit

commode du bureau de l'abonné. L'employé chargé

du service remplace l'ancienne batterie par une nouvelle et transporte

toutes les anciennes batteries aux locaux de service situés au

numéro 10 de la place de la République.

Le lendemain, ces piles sont examinées, le bocal est repeint

à nouveau et les plaques de manganèse sont remplacées,

si nécessaire ; en un mot, la pile est entièrement renouvelée.

Les piles employées aux centraux sont les mêmes que celles

des abonnés ; il s'agit d'une forme de Leclanché dans

laquelle l'élément en zinc est une plaque cylindrique

entourant le manganèse aggloméré. Il y en a quatre

dans le circuit de chacune des sonneries et quatre autres sur chacun

des microphones, mais la moitié seulement est utilisée

à chaque fois, les deux autres restant au repos, afin de récupérer

la force perdue par polarisation.

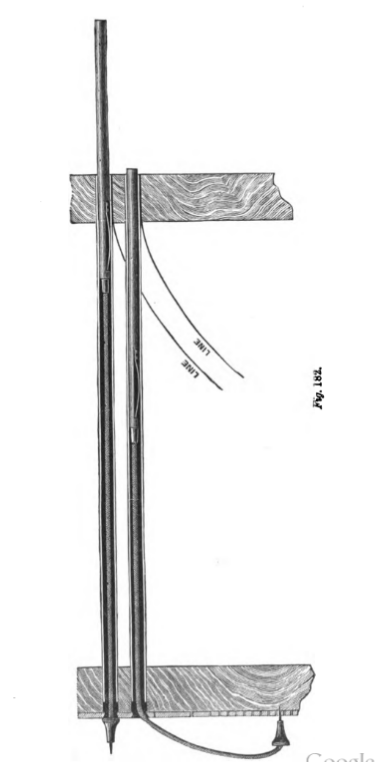

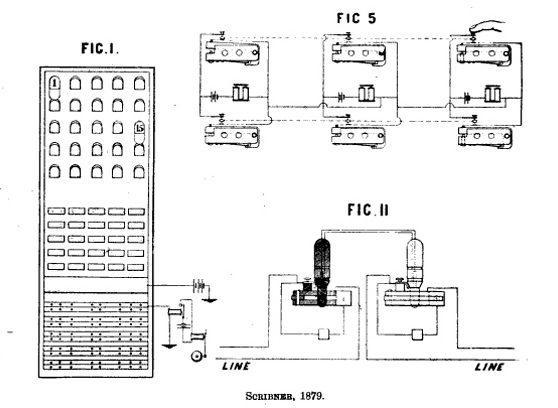

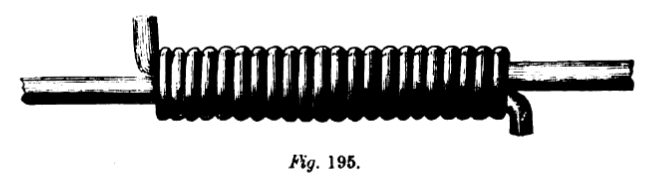

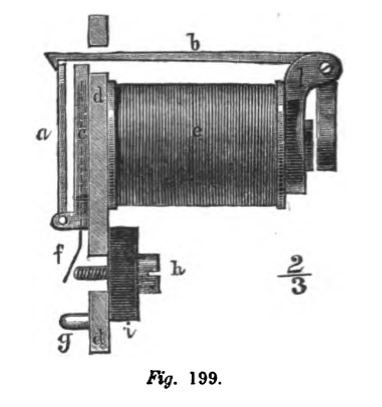

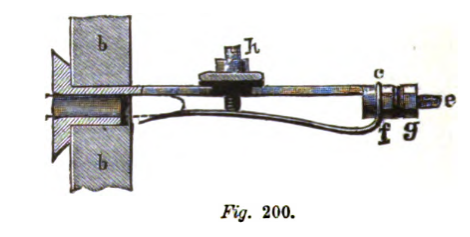

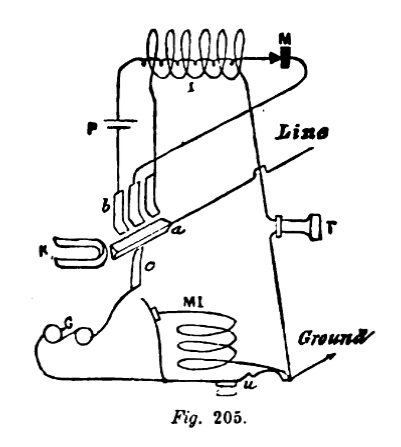

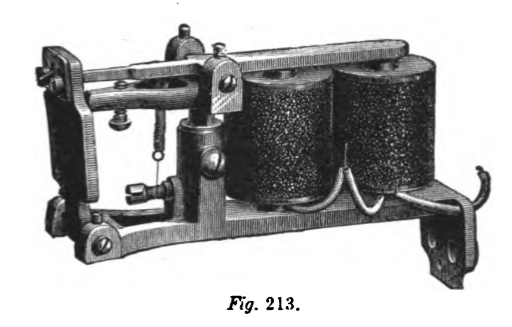

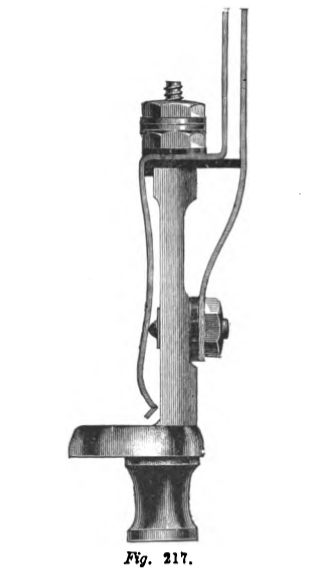

Cette figure montre la construction du commutateur suisse, qui constitue

la base de tous les tableaux de commutation utilisés dans les

centraux téléphoniques.

1881 Il y a vait dix centraux en service régulier à Paris.

En voici la liste :

A. 27, avenue de l'Opéra.

B. Parc Monceaux.

C. La Villette.

D. Château d'Eau.

E. Rue de Lyon.

F. Gobelins.

G. Rue de Bac.

H. Grenelle .

I. Passy .

S. Rue des Petits-Champs.

Le nombre de communications faites pendant la semaine du 21 au mardi

27 décembre 1881 , était le suivant :

Bureau . Nombre de Comm et nombre d'abonnés :

A , 38 783 Nombre d'abonnés 535

B , 803___Nombre d'abonnés 132

C , 6,246 _Nombre d'abonnés 77

D , 12,269 Nombre d'abonnés 201

E , 755 __Nombre d'abonnés 12

F , 800 __Nombre d'abonnés 12

G ,10, __ Nombre d'abonnés 318 124

I , 639 __ Nombre d'abonnés 26

S ,10,862 Nombre d'abonnés 208

Total, 87,475 Nombre d'abonnés 1,327

À la même date, le nombre de fils auxiliaires en service

est passé à soixante-dix-sept.

Chacun des bureaux auxiliaires a une directrice, et le service de jour

est divisé entre les jeunes femmes, qui prennent leur tour de

service de huit heures et demie du matin jusqu'à sept heures

du soir.

Maintenant passons aux systèmes développés aux

Etats-Unis et en Suisse.

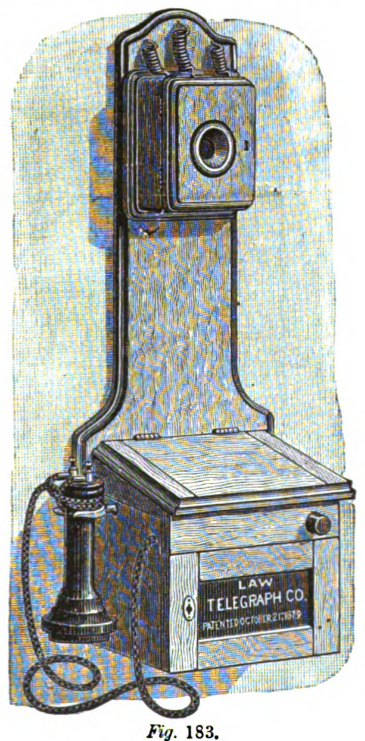

La Law Telegraph Company

était une société américaine dont l'objectif

était de faciliter les communications entre avocats de New York

. Elle fut la première à fournir des services téléphoniques

dans la ville.

Début 1874, William A. Childs proposa de mettre en place un système

de téléscripteur pour les avocats, similaire à

celui utilisé pour les cours de la bourse. Ce service permettrait

aux avocats de communiquer avec les différents tribunaux afin

qu'ils puissent connaître le calendrier des audiences, les décisions

des juges et autres actualités judiciaires. Après avoir

sollicité l'avis des avocats qui deviendraient ses clients, il

ne trouva aucun intérêt, ces informations étant

déjà disponibles dans les quotidiens. Les avocats souhaitaient

plutôt un système leur permettant de communiquer entre

eux. Si un système permettant à un avocat de communiquer

avec tout autre avocat déjà inscrit était mis à

disposition, cela serait utile, selon l'un des avocats consultés

par Childs. C'est ainsi qu'est née la Law Telegraph Company.

S'appuyant sur les suggestions de ces avocats,

Childs a imaginé un système comprenant un bureau central

et un système de signalisation permettant à chaque avocat

de signaler à ce bureau de connecter son fil à un bureau

spécifique, grâce à un dispositif similaire à

l '« instrument ABC » de Charles Wheatstone . Le service

a été proposé aux avocats locaux et s'est rapidement

vendu. Le cabinet de Childs a installé 60 sonnettes dans une

salle centrale ; chaque avocat se voyait attribuer un numéro

et signalait à l'opératrice le numéro qu'il souhaitait

joindre en sonnant (par exemple, 3 sonneries suivies de 1 pour atteindre

le « 31 »). La sonnette a ensuite été remplacée

par un télégraphe Morse Le 10 avril 1875, le système

était opérationnel et suffisamment acclamé pour

que The Telegrapher, une publication spécialisée, fasse

référence au système Law Telegraph.

LE SYSTÈME SCOTT-ELLSWORTH.

En 1880, trois centraux téléphoniques étaient

en service dans la ville de New York : ceux de la Bell

Telephone Company, de la Law Telegraph

Company et de la Gold and Stock

Telegraph Company.

Les deux premiers utilisaient l’émetteur Blake

et le récepteur Bell ; la seconde

l’émetteur Edison et le récepteur

Phelps.

Au cours de l’été 1880, les centraux de la Gold and

Stock Telegraph Company et de la Bell Telephone Company furent rachetés

par la Metropolitan Telephone and Telegraph Company, qui les regroupa

sous une même direction et un même système, ceux

de la Bell Company étant adoptés.

Le central téléphonique de la Gold and Stock Telegraph

Company, qui a joué un rôle essentiel dans les premiers

développements de l'entreprise, est né des efforts conjugués

de M. George B. Scott, directeur de la société,

et de M. T. G. Ellsworth, directeur du bureau central.

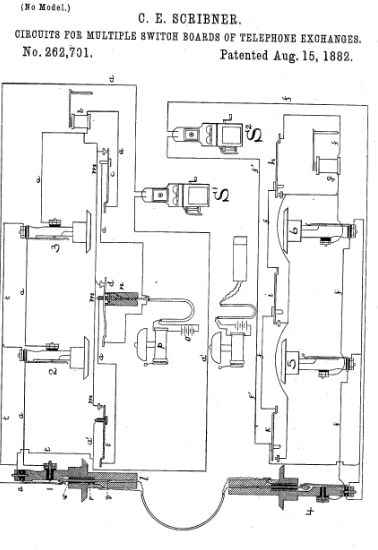

1880  Fig. 175 198 Broadway

Fig. 175 198 Broadway

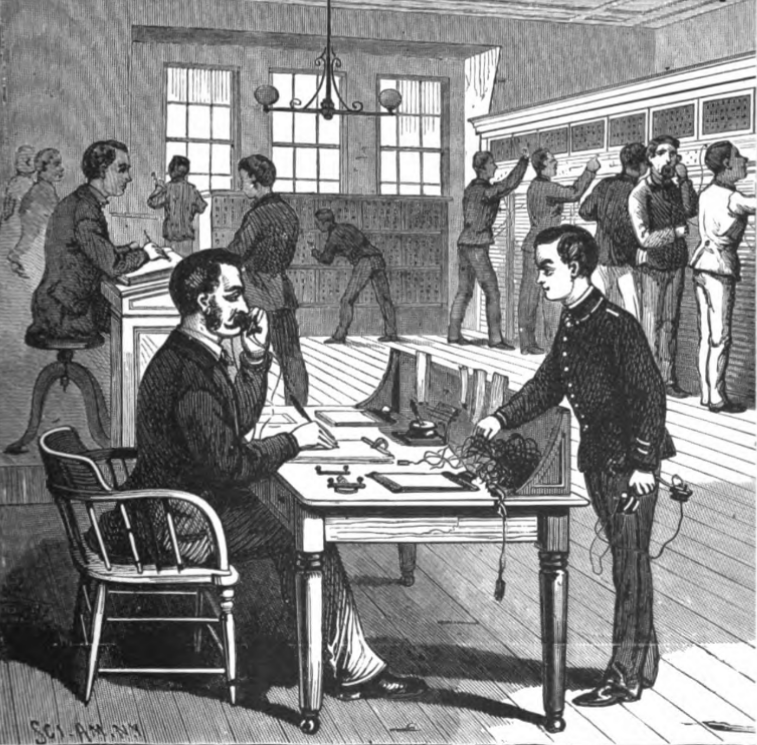

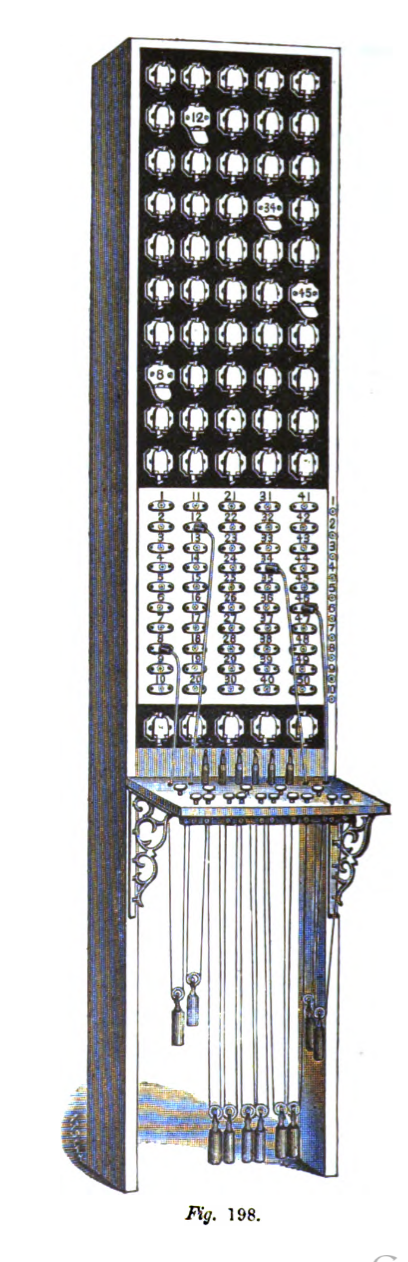

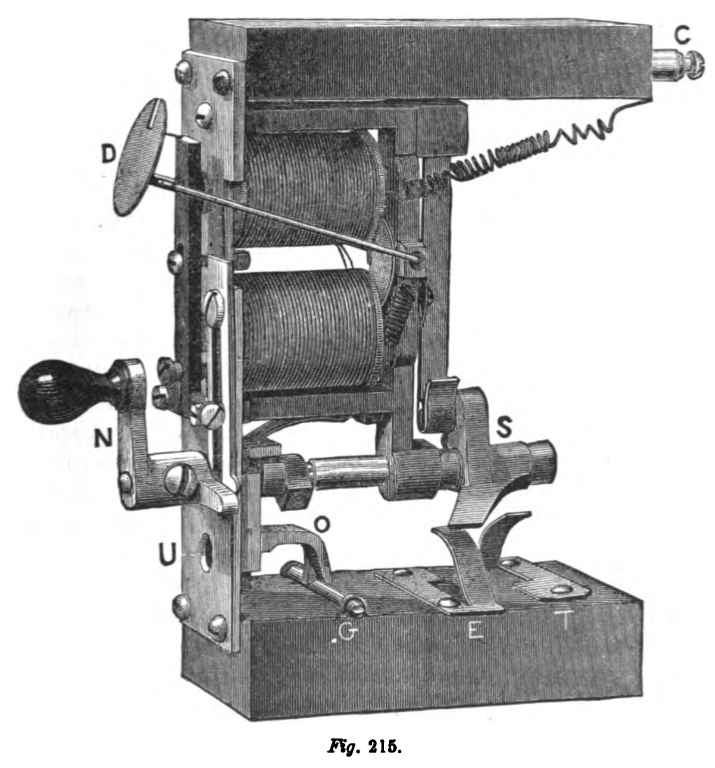

La figure 175 représente le bureau central téléphonique,

situé au 198 Broadway, à New York, tel qu'il existait

en 1880, avant son intégration avec le réseau Bell au

sein de la Metropolitan Telephone and Telegraph Company.

Près du centre de la pièce, un cadre oblong fermé

est érigé, dans lequel tous les fils du système

sont connectés et acheminés séparément vers

les sections d'un tableau de distribution. Ces sections sont disposées

côte à côte, tournées vers l'extérieur

et en quatre rangées parallèles, superposées, mais

toutes à portée de main d'un opérateur debout au

sol.

Poste

Edison

Poste

Edison

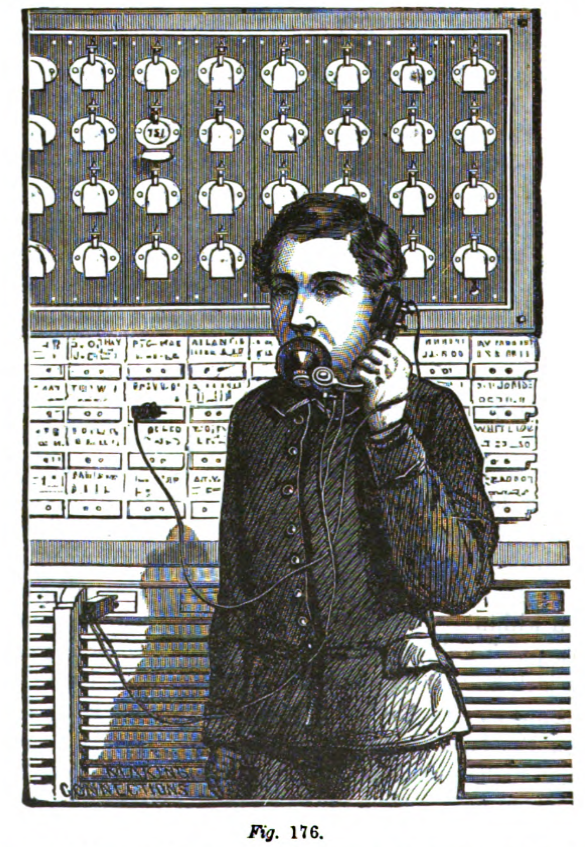

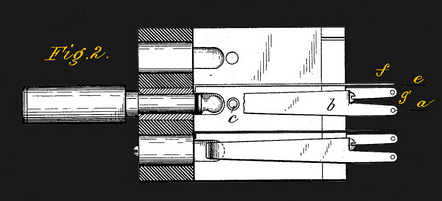

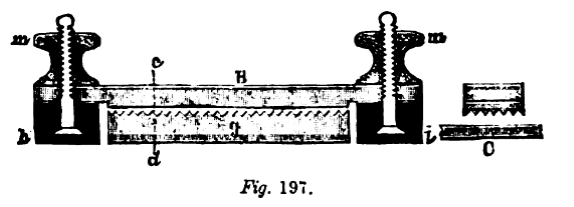

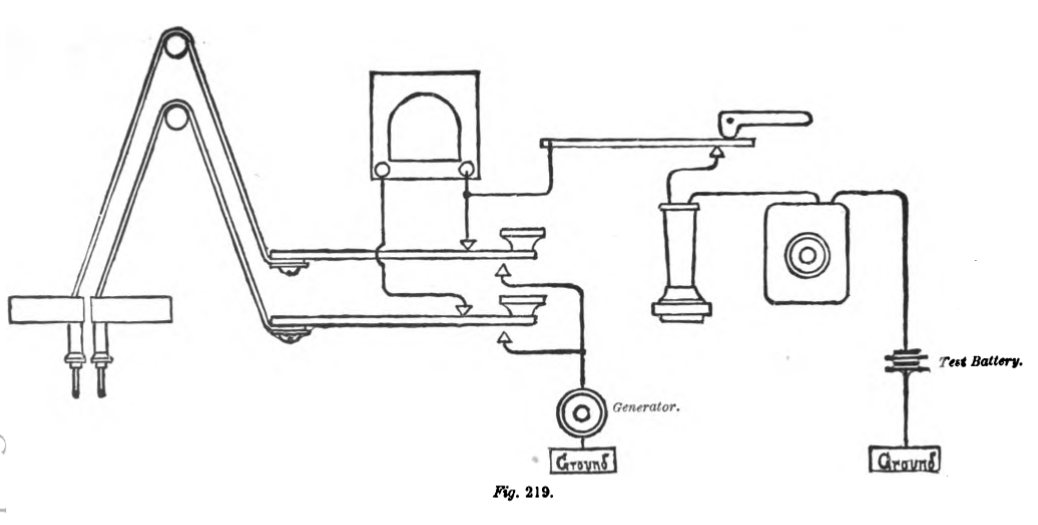

En se référant à une seule section (Fig. 176),

les connexions étant toutes similaires, le fil de ligne, après

son introduction dans le cadre ou à l'arrière de l'interrupteur,

est connecté à une vis traversant la section et en connexion

électrique avec un interrupteur à couteau à l'avant,

doté de contacts avant et arrière. En position normale,

l'interrupteur à couteau est maintenu sur le contact arrière,

qui n'est qu'une légère saillie d'une plaque métallique,

établissant ainsi un bon chemin électrique pour le courant

arrivant de la ligne vers cette plaque. Un disque en laiton situé

en dessous est également en connexion électrique avec

la terre via un petit relais, ce qui complète le circuit du courant

d'appel. Un loquet situé à l'extrémité du

levier d'armature, qui traverse la partie en bois de la section, s'engage

dans un disque indicateur et le maintient en position verticale tant

que l'armature n'est pas sollicitée, ou lorsque la ligne est

inactive. Toutefois, si un courant est envoyé sur la ligne depuis

l'autre poste terminal, en appuyant sur une touche comme celle illustrée

à la figure 177, le levier d'armature est attiré et libère

ainsi le disque annonciateur.

Ce dernier, articulé en bas, retombe sous son propre poids et

indique non seulement qu'un appel a été émis, mais

aussi de quel poste il provient. À la vue du numéro, l'aiguilleur

connecte son téléphone portable à la ligne de l'abonné

en insérant la fiche située à l'extrémité

du cordon téléphonique flexible dans le commutateur à

couteau (figure 176).

Cette opération permet non seulement de connecter l'aiguilleur

à la ligne, mais aussi de couper la connexion entre la ligne

de l'abonné et l'annonciateur. Le téléphone de

l'aiguilleur étant déjà connecté à

une batterie et à une bobine d'induction, et prêt à

communiquer sur la ligne de l'abonné, il dit à l'abonné

(que nous appellerons le n° 10) : « Alors, monsieur ?»

Le n° 10 répond : « Le n° 30. »

L'aiguilleur connecte alors le commutateur à couteau du n°

10 à l'un des longs arceaux horizontaux, visibles en bas des

figures 175 et 176, qu'il tourne légèrement pour indiquer

qu'il est occupé. Il insère ensuite l'extrémité

d'un cordon flexible dans l'interrupteur à couteau du n°

30 et, avec l'autre extrémité, tape sur une longue lame

de laiton reliée à une pile de signalisation. Il envoie

ainsi des impulsions électriques dans le fil de ligne reliant

le n° 30 et fait sonner sa sonnette. Le n° 30 retire alors son

téléphone de son interrupteur (Fig. 177) et écoute

pendant que l'aiguilleur connecte l'interrupteur à couteau du

n° 30 à la même tige horizontale que celle du n°

10. Il retire ensuite la connexion du n° 10 de la tige et ordonne

au n° 10 de continuer, lorsque la conversation entre les n°

10 et le n° 30 reprend.

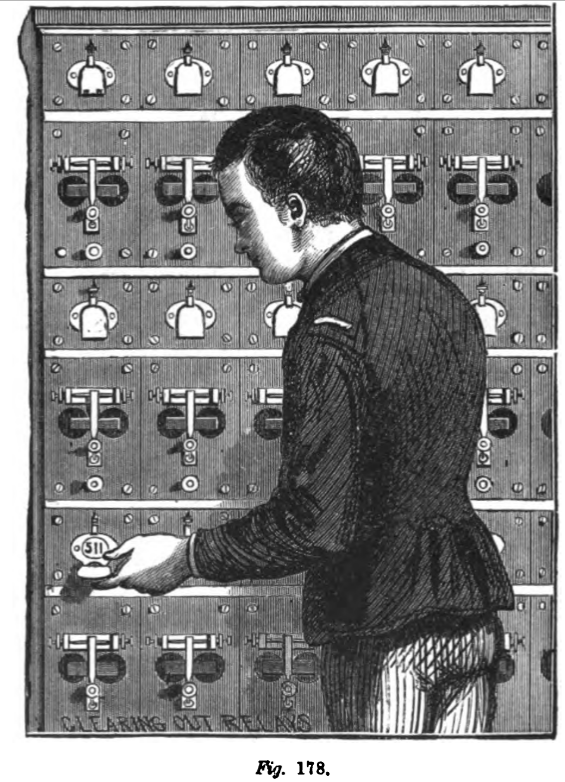

Les relais de déconnexion, illustrés à la figure

178 et à l'extrémité du central, à la figure

175, indiquent au central téléphonique que les abonnés

ont terminé leur conversation. Ces relais, d'une résistance

relativement élevée, sont chacun configurés pour

actionner un circuit local, dans lequel se trouve un annonciateur représentant

l'une des tiges de commutation.

Chaque tige de commutation horizontale est connectée à

l'un des relais, et tous les relais sont mis à la terre. Le numéro

10, ayant commencé la conversation par téléphone,

doit indiquer la fin de la conversation. Ainsi, après avoir raccroché

son téléphone, il appuie quatre ou cinq fois sur le bouton,

ce qui actionne le relais et, par conséquent, l'annonciateur

qui lui est connecté, indiquant que tout élément

connecté à la tige de commutation horizontale dont le

numéro correspond à celui de l'annonciateur peut être

retiré et que la tige de commutation peut être utilisée

pour n'importe quel autre abonné. L'idée de relier la

ligne des abonnés à la terre du central téléphonique

par l'intermédiaire d'une résistance, afin de permettre

aux abonnés d'avertir le central téléphonique de

la fin de leur conversation, est née de M. R. G. Brown,

alors opérateur en chef de la Bourse de l'or et des valeurs,

et aujourd'hui ingénieur électricien à la Compagnie

générale des téléphones, à

Paris.

Ce dispositif ingénieux est toujours utilisé et constitue

un auxiliaire précieux pour le service. M. Brown a eu cette idée

en novembre 1878. L'utilisation de vérins à ressort et

d'autres dispositifs de bouclage était non seulement coûteuse,

mais, avec le type de tableaux de commutation alors en usage, nécessitait

l'utilisation de deux barres de connexion, une pour chaque ligne, ce

qui occupait un espace précieux. En cherchant un substitut aux

dispositifs de bouclage, M. Brown a constaté qu'un téléphone,

ou un électro-aimant à haute résistance, pouvait

être fixé entre une ligne téléphonique et

le sol sans perturber sensiblement la transmission de la parole. Il

a donc adopté ce plan, avec d'excellents résultats.

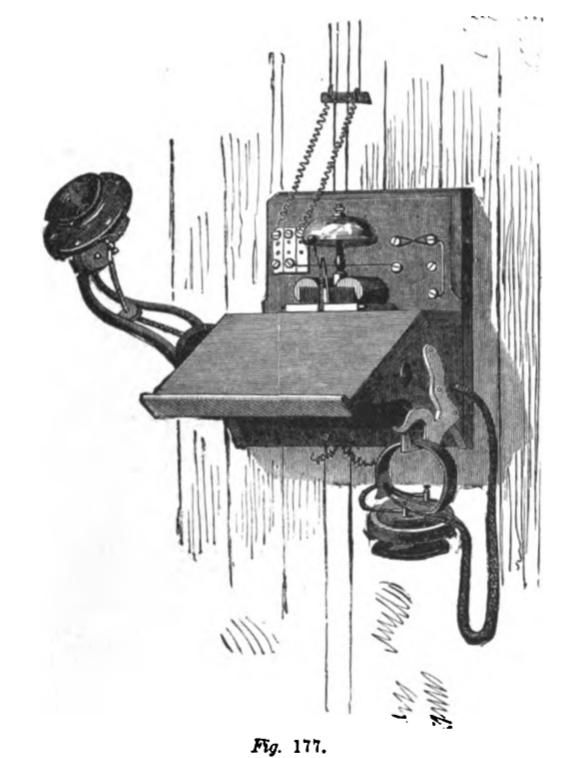

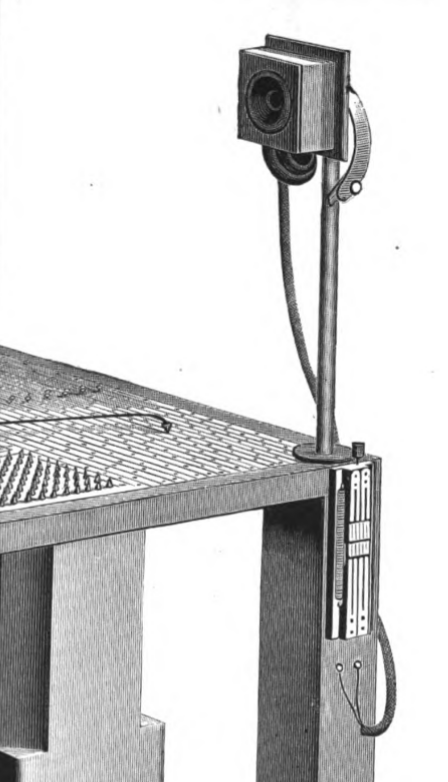

La figure 177 montre l'appareil installé dans le bureau de l'abonné.

(poste Edison)

Le bras réglable porte un émetteur à bouton-poussoir

Edison, relié au fil principal d'une bobine d'induction dissimulée

sous le bureau. Un téléphone récepteur, appelé

couronne de poney, relié au fil de la ligne, est suspendu à

un interrupteur situé à l'extrémité opposée

du bureau. Le retrait et la remise en place du téléphone

actionnent l'interrupteur. Au-dessus du pupitre se trouve une sonnette

électrique ordinaire à simple coup, et en dessous deux

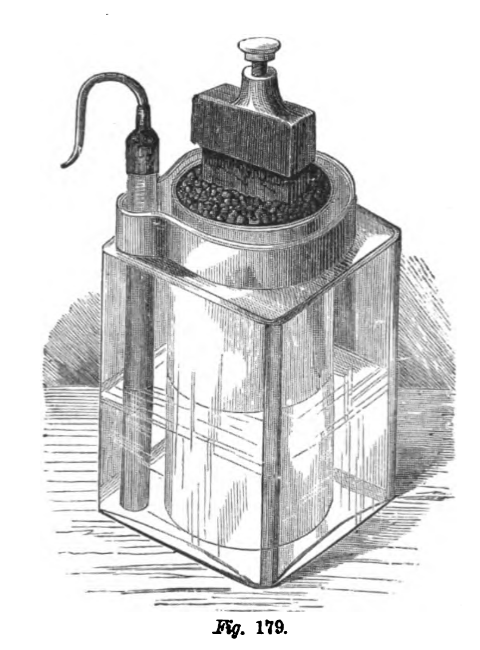

éléments de batterie Leclanché (Fig. 179).

Un fil de la batterie de l'abonné est mis à la terre ;

l'autre est relié au bouton-poussoir situé sur le côté

du pupitre. Lorsque ce bouton est enfoncé, le courant passe par

le fil de ligne jusqu'à l'interrupteur du central, puis par l'aimant

de l'annonciateur jusqu'à la terre.

Parmi les dispositifs particuliers utilisés dans ce bureau figurent

le téléphone portable de l'aiguilleur, illustré

aux figures 175 et 176, et les tiges d'aiguillage, illustrées

sur la même vue. Ces dernières sont l'invention de M. T.

G. Ellsworth, directeur du central téléphonique.

Les techniciens qui s'occupent des aiguillages deviennent experts et

commettent rarement des erreurs. Il y avait pas moins de six mille appels

par jour dans ce bureau ; pourtant, il n'y avait aucun retard,

aucune erreur, aucun problème, si ce n'est la rupture occasionnelle

d'un fil ou le croisement et l'interférence d'un fil avec un

autre. Une vue d'ensemble permet de se faire une idée de l'activité

d'un central téléphonique. L'état réel des

lieux est loin d'être exagéré.

Le bureau, visible à gauche de la figure 175, est celui de l'opérateur

principal, et les monteurs de lignes, dont le travail consiste à

rectifier les problèmes, recevaient leurs ordres à ce

bureau. Plus de 600 fils alimentaient ce seul bureau, et il fallait

plus d'un millier de piles pour les faire fonctionner. Les personnes

souhaitant utiliser ce moyen de communication souscrivaient à

certaines conditions, qui exigeaient, entre autres, le paiement d'un

loyer mensuel et le respect du règlement de la compagnie.

Des hommes étaient ensuite envoyés du central pour installer

le téléphone et la batterie, et pour tirer un fil reliant

le téléphone de l'abonné au central, le soutenant

à intervalles réguliers par des poteaux et des fixations,

comme pour les lignes télégraphiques. La ligne et l'appareil

étaient maintenus en état par la compagnie. Toute imperfection

dans le fonctionnement de l'un ou l'autre, signalée au bureau

de l'opérateur principal du central, était immédiatement

prise en charge, des hommes étant immédiatement envoyés

sur place pour trouver et remédier au problème.

Une liste alphabétique des abonnés était fournie

avec chaque téléphone, et à mesure que de nouveaux

abonnements étaient souscrits, des listes supplémentaires

étaient fournies à tous les abonnés.

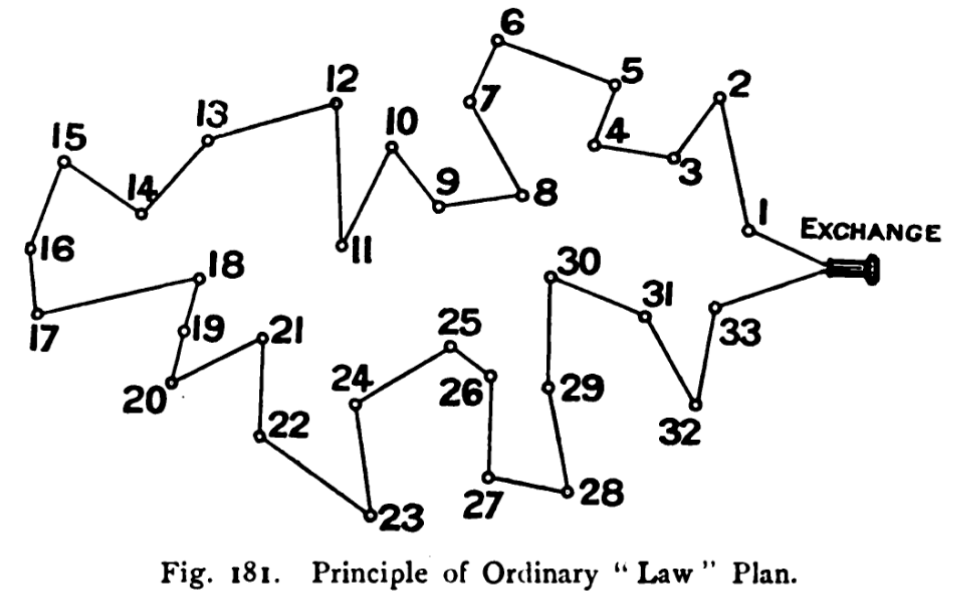

Le système LAW

Le système inventé par Frank Shaw, ingénieur de la Law Telegraph Company de New York, et exploité par cette société, et connu sous le nom de Law System, est réputé pour nécessiter le moins de temps possible pour établir une connexion et être supérieur à tous les autres.

La Law Telegraph Company exploite des systèmes

d'échange à New York et à Brooklyn. Ses centraux

sont reliés par des lignes principales à ceux de la Metropolitan

Telephone and Telegraph Company, permettant ainsi aux abonnés

des deux compagnies de communiquer entre eux.

Les appareils téléphoniques utilisés par la Law

Telegraph Company sont les mêmes que ceux de la Metropolitan :

l'émetteur Blake et le récepteur

Bell. Cependant, la quasi-totalité du

reste de l'appareil, ainsi que son mode opératoire, sont radicalement

différents et méritent une description complète.

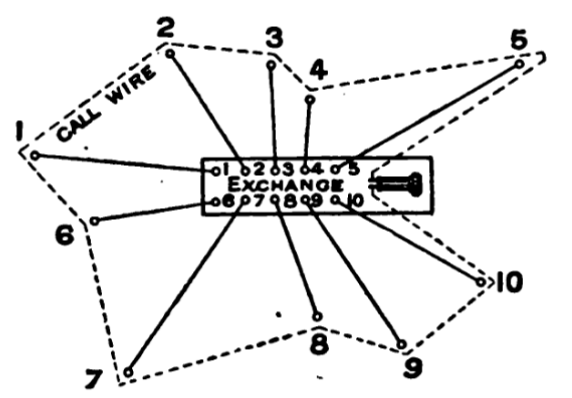

En plus du fil habituel (le fil individuel) reliant l'abonné

au central téléphonique, il dispose, comme environ 130

autres abonnés, d'un fil de circuit, appelé « fil

d'appel », utilisé exclusivement pour donner les

ordres au central téléphonique pour la connexion et la

déconnexion des fils individuels.

L'utilisation de ce fil d'appel permet à l'entreprise de supprimer

les boîtiers d'annonce, les tableaux de commutation, les tables

locales et de lignes principales, etc., dans les centraux téléphoniques,

et de les remplacer, comme seul appareil du central téléphonique,

par une table de trente-quatre pouces carrés, sur laquelle sont

concentrés pas moins de 400 fils individuels, 75 à 100

fils principaux et 4 fils d'appel.

Autour de cette table sont assis quatre opérateurs, chacun disposant

d'un émetteur et d'un récepteur connectés à

un fil d'appel distinct.

L'émetteur est placé sur une tige verticale à sa

droite et le récepteur est maintenu constamment à son

oreille grâce à un serre-tête en acier qui sert également

d'aimant pour le téléphone. Il est donc toujours prêt

à recevoir un ordre, sans appel ni signal préalable, et

ses deux mains sont libres pour exécuter les ordres. Chacun de

ces trois câbles d'appel est relié aux locaux d'environ

133 abonnés, et le quatrième est relié à

toutes les autres tables du système, qu'elles soient situées

dans le même central ou dans d'autres. Les premières sont

appelées câbles d'appel des abonnés, et les secondes,

câbles d'appel des lignes principales, car elles servent à

transmettre les ordres de connexion et de déconnexion des lignes

principales. Toutes les tables du système sont identiques en

tous points et chacune comporte un certain nombre de lignes principales

en connexion directe.

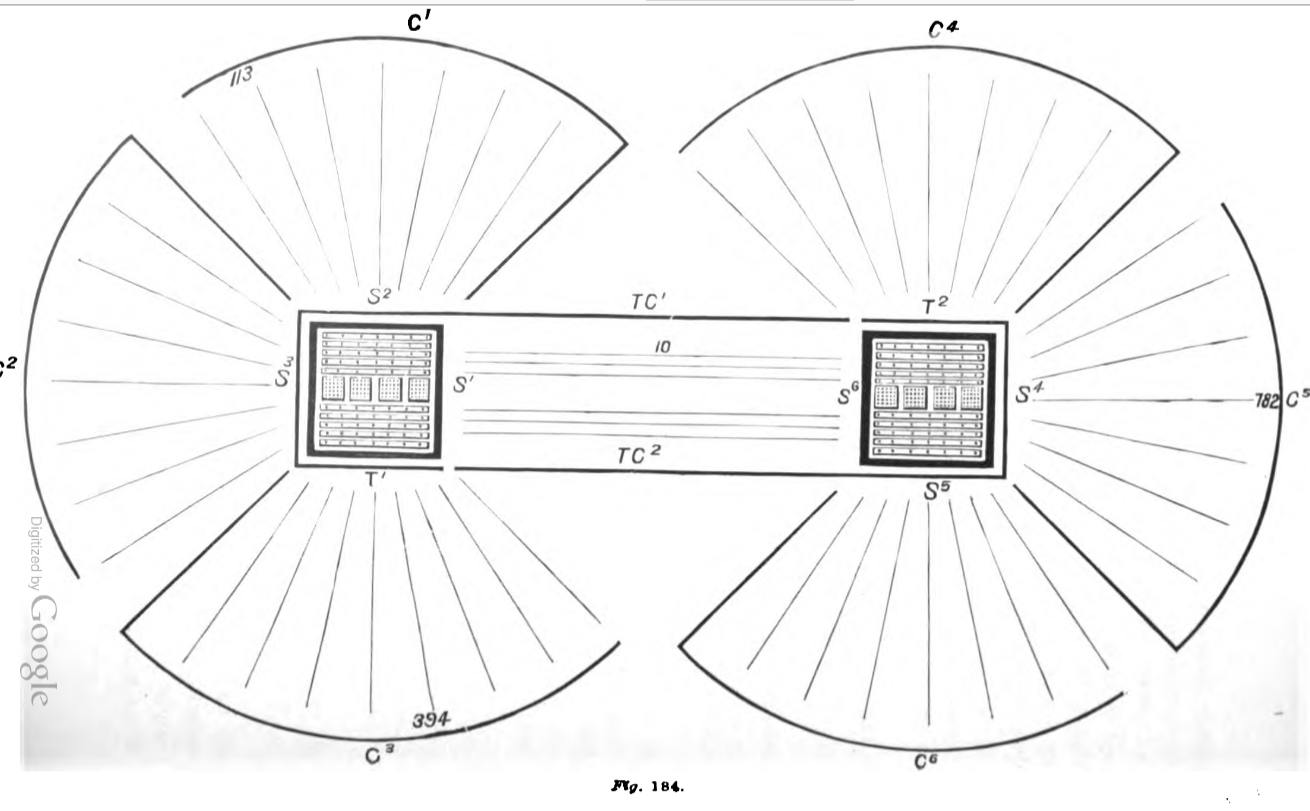

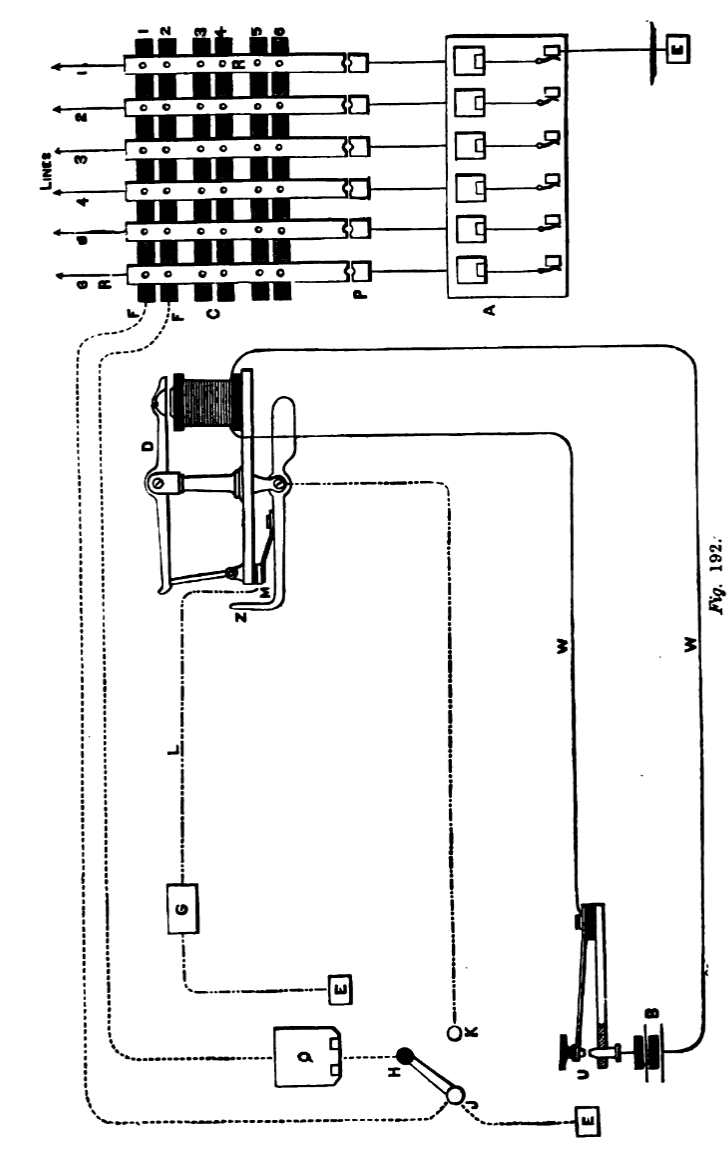

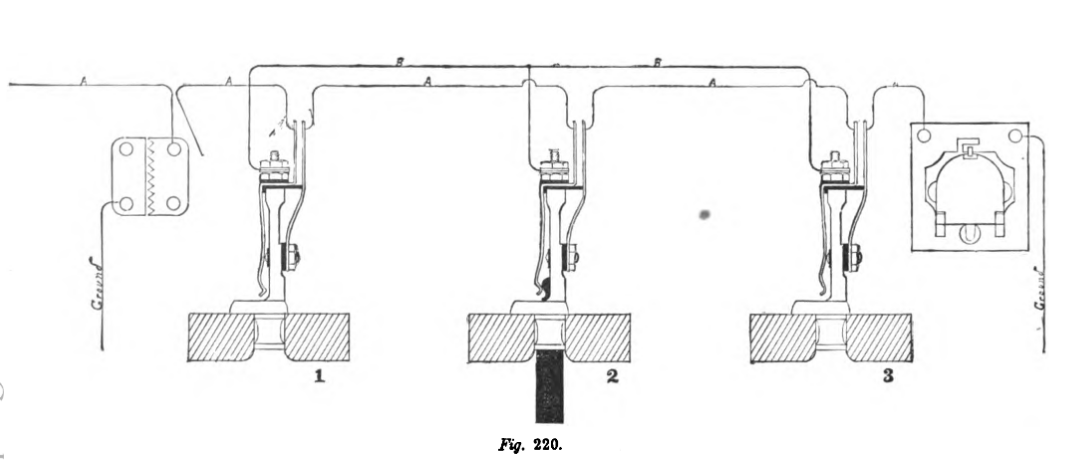

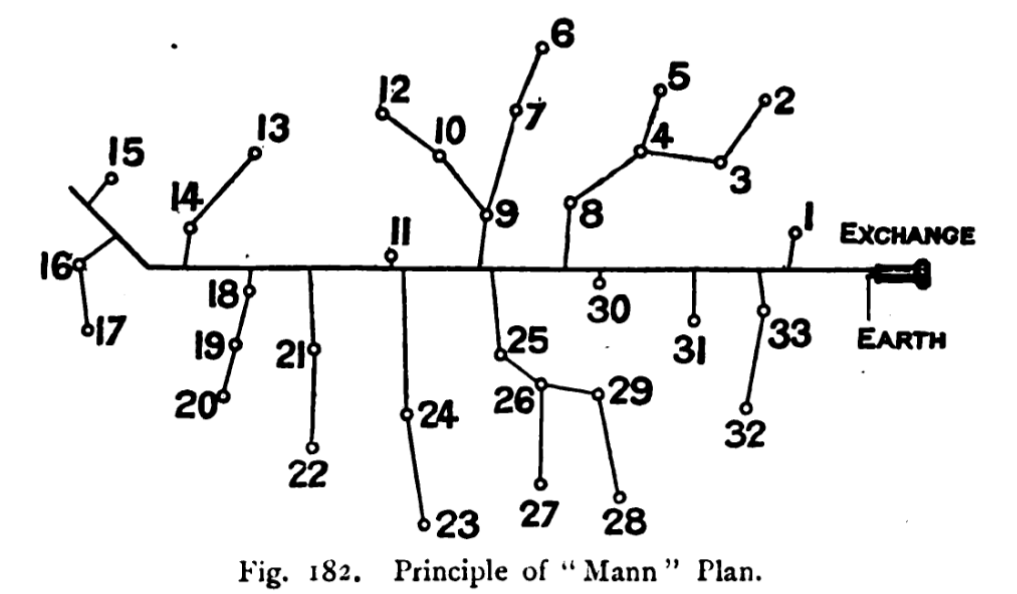

La figure 180 est une coupe de la table et la figure 181, une vue du

haut.

Sa construction est la suivante :

Chaque fil pénètre dans le boîtier central depuis

le sol et est relié à un tube vertical en laiton d'environ

soixante centimètres de haut et d'un demi-pouce de diamètre.

Une tige en laiton d'environ trente centimètres de long, supportée

par un petit ressort plat, est suspendue à chaque tube (voir

figure 182) par un cordon robuste et flexible, qui se termine par

un capuchon en laiton portant une broche en acier et reposant sur une

plaque de masse placée juste au-dessus des tubes, mais séparée

de ceux-ci.

La tige se déplace librement dans le tube et le ressort maintient

une connexion électrique entre eux, qui n'est jamais interrompue.

Cette boîte à tubes s'ouvre au centre du plateau de la

table. Toutes ses parties sont facilement accessibles de tous les côtés.

La plaque de masse forme une partie de la surface, le reste étant

composé de 75 à 100 barres carrées en laiton percées

de trous pour recevoir les broches en acier. Certaines parties de ces

barres sont reliées par des câbles principaux à

des barres similaires sur des tables similaires (dans le même

bureau ou dans d'autres bureaux), et le reste sert aux connexions locales.

Les tubes sont disposés en quatre sections de 100 chacune, chaque

section étant carrée de dix tubes, et numérotés

de 0 à 9 sur les quatre côtés, afin que les chiffres

soient lisibles de la même manière de tous les côtés

de la table.

Les chiffres sur l'un des deux côtés parallèles

peuvent représenter les dizaines, et ceux sur les deux autres

côtés représentent les unités, les centaines

étant comprises.

Il est évident qu'avec ce système de numérotation,

l'opérateur peut sélectionner n'importe quelle prise plus

rapidement et plus sûrement que si chaque prise portait son propre

numéro. La plaque portant les chiffres est reliée à

une batterie équipée d'un inverseur de pôles ou

d'un disjoncteur – ou à un générateur, si

vous préférez – de sorte que lorsqu'une prise est

touchée, la sonnette de l'abonné retentit en continu.

Une petite clé est insérée dans chaque barre carrée

et, lorsqu'on l'enfonce, s'appuie contre une plaque située en

dessous, également reliée. Une fois les abonnés

connectés, ils peuvent être appelés à l'aide

de ces clés sans avoir à les déconnecter. Une autre

plaque, située à côté de celle numérotée,

est reliée à la même batterie, mais directement,

et permet d'effectuer des appels simples. L'interrupteur à bouton-poussoir,

visible sous chaque émetteur, permet de commuter temporairement

les téléphones sur un fil d'appel interurbain provenant

d'une autre table. Lorsqu'il y a plusieurs fils de ce type, il existe

un interrupteur pour chacun. L'équipement de l'abonné

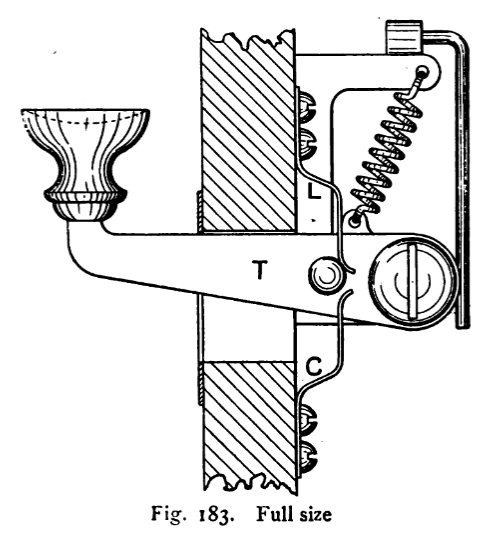

est illustré à la figure 183.

Le générateur magnéto habituel est supprimé.

Le bouton noir visible qui dépasse de la porte est le même

interrupteur que celui présenté aux coins de la table.

Lorsqu'il est maintenu enfoncé, il relie l'ensemble de l'appareil

au fil d'appel ; en fonctionnement normal, l'appareil est branché

sur le fil individuel.

Le boîtier contient, outre cet interrupteur et l'interrupteur

à gravité (qui maintient le combiné et permet la

commutation automatique de la sonnerie d'appel au téléphone),

une pile « Law » et une simple sonnerie d'appel.

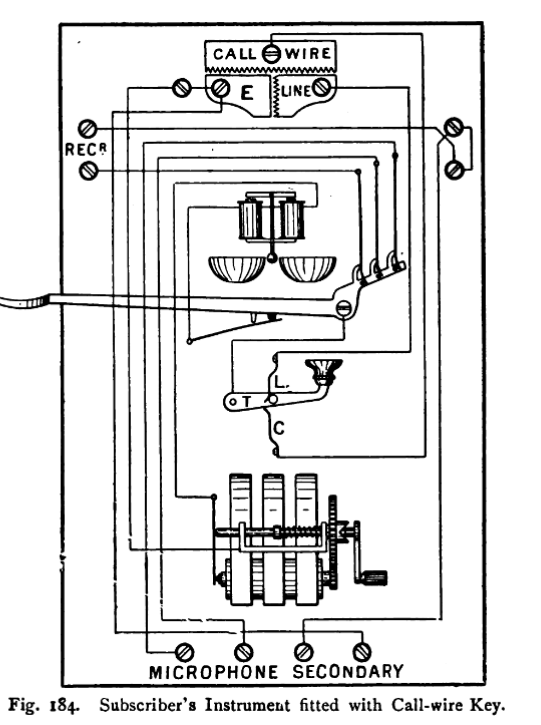

La figure 184 illustre la combinaison des circuits et le fonctionnement

du système, qui est le suivant :

L’abonné 113 souhaite communiquer avec l’abonné

394. Il se connecte à sa ligne d’appel (C1) en maintenant

le doigt appuyé sur son bouton-poussoir et compose le « 113-394 ».

L’opératrice S¹ sélectionne immédiatement

ces broches, une de chaque main, les maintient un instant sur la plaque

de sonnerie continue, les insère dans une barre et le tour est

joué. Durée : environ trois secondes.

La conversation terminée, 113 appelle « 113 off ».

L’opératrice S retire immédiatement les broches 113

et 394, une de chaque main, les pose sur la plaque de sonnerie unique,

donnant ainsi un signal de déconnexion à chaque abonné,

les libère et ils retournent à leur place. Durée :

environ deux secondes. Si l'appel avait été « 113-782 »,

782 étant un abonné connecté à une autre

table (du même central téléphonique ou d'un autre

central téléphonique), l'opérateur S1 aurait alors

sélectionné une barre de ligne principale menant à

cette table, par exemple la barre connectée à la ligne

principale 10. D'une main, il aurait sonné et connecté

le 113 à cette barre, et de l'autre main, il aurait appuyé

sur son bouton-poussoir et appelé l'opérateur distant,

782-10, par le biais du câble T.C. T2 aurait alors immédiatement

sonné et connecté le 782 à la barre portant le

même numéro dans sa table. Durée totale occupée

environ cinq secondes.

La déconnexion s'effectue de la même manière. On

observera que les opérateurs d'une même table travaillent

de manière totalement indépendante les uns des autres

et ne parlent jamais, sauf par ligne d'appel interurbain, à un

opérateur distant.

Si l'abonné 782 donne l'ordre de déconnexion, il sera

reçu par l'opérateur S5, qui retirera la broche 782, commutera

sur la ligne TC et dira à l'opérateur T : « 10

off », après quoi l'opérateur T retirera la

broche 113 de la barre 10.

Tous les abonnés sont numérotés et leurs noms ne

sont jamais utilisés.

Les abonnés ne s'interrompent ni ne se gênent sur la ligne

d'appel, car ils s'entendent distinctement, et chaque ordre ne comporte

qu'un ou deux mots et est exécuté immédiatement.

Avec ce système, un abonné peut se connecter et se déconnecter

à volonté avec d'autres abonnés en succession rapide ;

Une fonction précieuse pour établir des devis aux clients,

localiser une personne et bien d'autres choses encore.

Certains fils d'appel sont des circuits métalliques, d'autres

des circuits de terre. Ils sont généralement reliés

au central téléphonique de l'abonné, bien qu'ils

ne soient parfois que des dérivations ou des branchements.

Le système Law présente les avantages suivants :

Le coût de sa construction et de son installation est inférieur

à celui de tout autre système, car le coût du circuit

d'appel est inférieur à celui des appareils habituels

(annonciateurs, vérins à ressort et batteries) du central

téléphonique, et des batteries ou des magnétos

de sonnerie des bureaux d'abonnés, qui ne sont pas nécessaires ;

et les coûts d'entretien et d'exploitation sont bien moindres,

car,

1°, il nécessite un tiers à un quart du nombre habituel

d'opérateurs.

2°.Le fil d'appel tombe moins souvent en panne que les annonciateurs

et les batteries habituels, et, bien sûr, pour la même raison,

le service est meilleur pour les abonnés.

3°. Le système nécessite beaucoup moins d'inspecteurs

et d'experts, car le fil d'appel constitue un corps d'inspecteurs à

part entière, et son service en tant que tel suffit à

couvrir son coût.

4°. Mais environ un dixième du nombre habituel de cellules

de batterie est utilisé.

5°.Les dépenses habituelles et inévitables liées

au remplacement de l'appareil en vue de son amélioration sont

évitées, car il n'y a que peu ou pas de modifications

à apporter.

Le fil d'appel peut être métallique ou à la terre,

bien que le premier soit préférable. Il doit être

fréquemment relié au central téléphonique

afin qu'en cas de problème, il puisse être immédiatement

localisé et rapidement retiré. Ce bouclage s'effectue

sans perte de fil, car les abonnés sont toujours si nombreux

à proximité du central téléphonique que

les deux parties de chaque boucle peuvent être avantageusement

utilisées. Dans la comparaison précédente des coûts

de construction, il est prévu que le fil d'appel soit entièrement

en fil de fer n° 13, avec isolation en Kerite, mais dans de nombreuses

villes et localités, cette isolation n'est ni nécessaire

ni recommandée.

Sur les poteaux, la broche supérieure doit toujours être

reliée au fil d'appel. Le fil d'appel peut être relié

au central de chaque abonné ou y être dérivé.

La première solution est préférable dans les centraux

importants ou actifs, avec plus de 50 numéros sur un circuit,

et la seconde dans les petits centraux, avec seulement quelques numéros

sur un circuit. Cependant, les deux solutions sont parfois avantageuses

pour différents circuits d'un même central.

Lorsque les appels sont relativement peu nombreux, afin d'éviter

qu'un opérateur ne doive constamment tenir son téléphone

à l'oreille, une dérivation du fil d'appel au central,

avec batterie et sonnerie en circuit à la terre, peut être

prévue. La sonnerie retentira dès qu'un abonné

appuiera sur son bouton-poussoir, car ce faisant, il connectera temporairement

le fil d'appel à son fil privé, le mettant ainsi à

la terre.

Ce plan ne nécessite aucun ajout ni aucune modification au central,

et est particulièrement avantageux pour le service de nuit et

les petits centraux. Les ordres sont donnés et reçus entre

différents centraux téléphoniques reliés

par des lignes interurbaines, de la même manière qu'entre

les centraux et les abonnés, c'est-à-dire par des lignes

d'appel et des opérateurs d'écoute.

Dans le cadre de ce plan, la Law Telegraph Company, qui exploite cinq

centraux téléphoniques, établit la communication

entre un abonné relié à un central téléphonique

et un autre à un autre central téléphonique presque

aussi rapidement qu'entre deux abonnés reliés au même

central téléphonique.

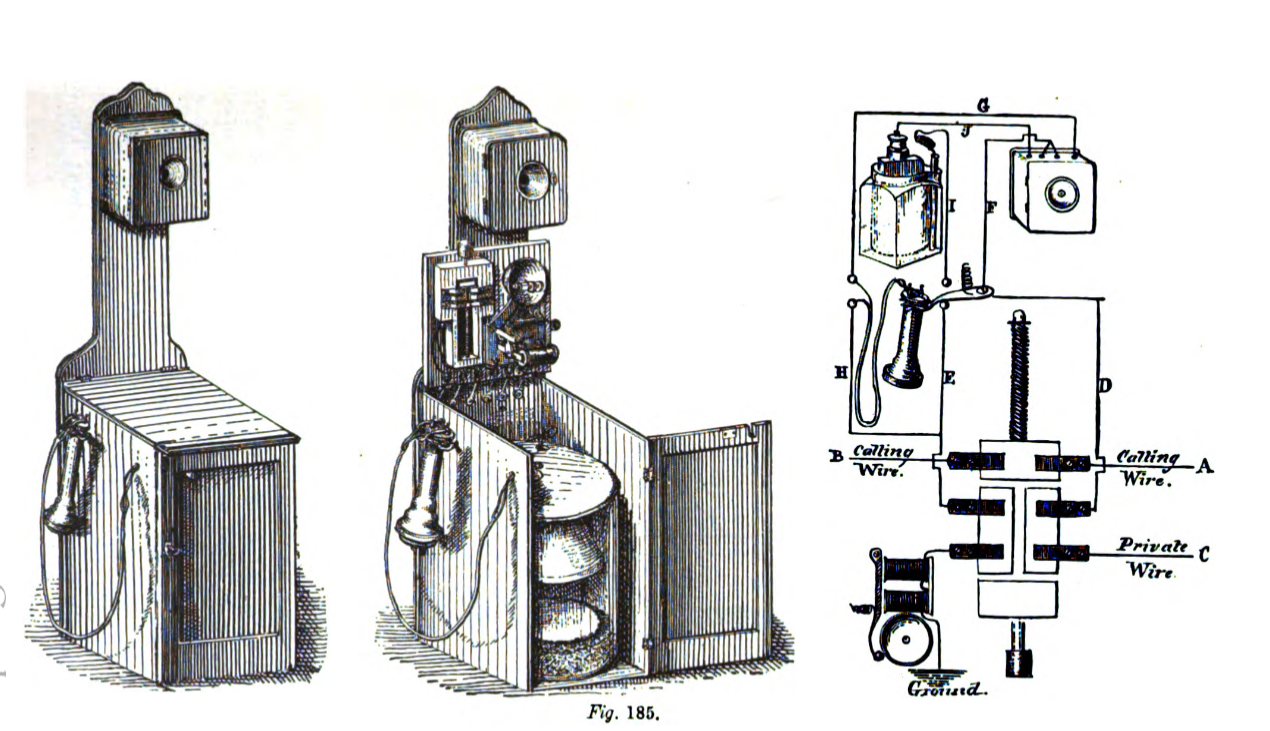

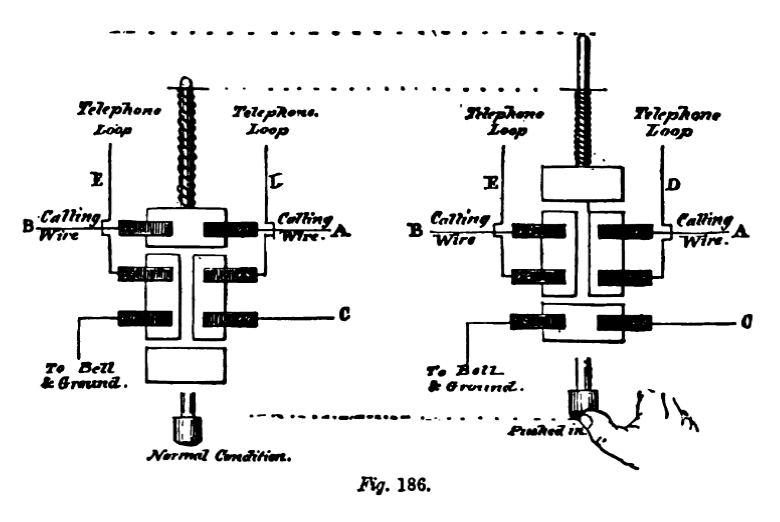

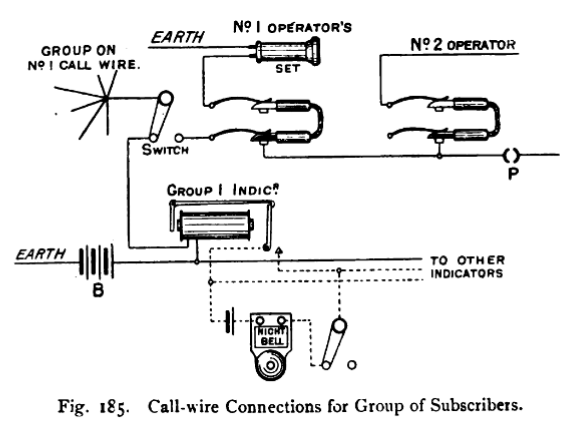

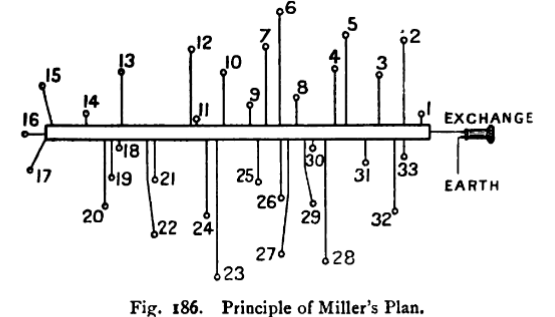

Les figures 185 et 186 illustrent le fonctionnement des connexions lorsque

le fil d'appel est branché en boucle dans le central téléphonique

de l'abonné.

Les circuits de l'appareil sont les suivants : le fil d'appel entre

en A et sort directement en B. Il n'y a donc aucune résistance

dans ce circuit, au poste de l'abonné, lorsque le téléphone

n'est pas utilisé. Le fil privé entre en C et, via D et

E, rejoint la sonnerie puis la terre ; le poste est alors prêt

à être appelé. Lorsque le téléphone

est décroché et que le bouton-poussoir est enfoncé,

le fil privé entrant en C passe par la plaque située à

côté du bouton-poussoir, directement vers la sonnerie et

la terre. Le fil d'appel, entrant en A, traverse la bobine secondaire

de l'émetteur, traverse le téléphone et ressort

en B, via les fils D, F, G et H ; la batterie locale est fermée

via la bobine primaire de l'émetteur via les fils I, F et J.

Lorsque le bouton-poussoir est relâché, le fil d'appel

traverse à nouveau directement l'appareil comme précédemment,

mais comme le téléphone est toujours décroché,

le circuit du fil privé passe alors par D, F, G et H, via l'émetteur,

le récepteur et la sonnerie, jusqu'à la terre.

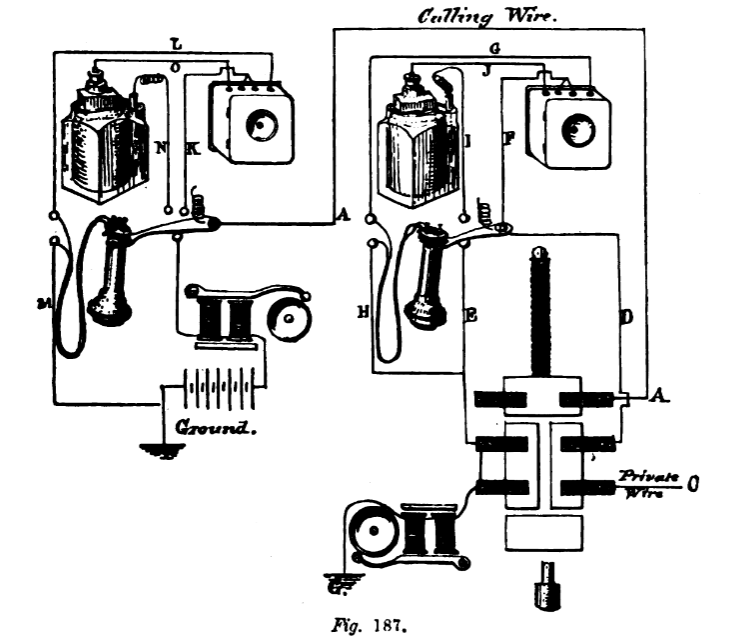

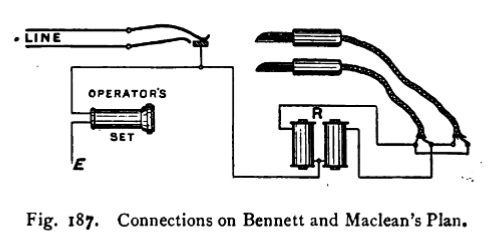

La figure 187 montre comment les connexions sont établies lorsque

le fil d'appel est branché au bureau de l'abonné et qu'une

sonnerie et une batterie sont placées en circuit au bureau central.

Les connexions au central de l'abonné sont les mêmes que

lorsque le fil d'appel est en bouclé à l'exception qu'il

ne sort pas; et le fil E est connecté

aux deux ressorts de contact les plus proches de la sonnerie.

Lorsque l'abonné appuie sur son bouton-poussoir et le maintient

enfoncé, la pile au central est coupée de la terre à

la sonnerie qui doit être un vibreur, les fils A, D et E relient

la sonnerie et la terre au central de l'abonné.

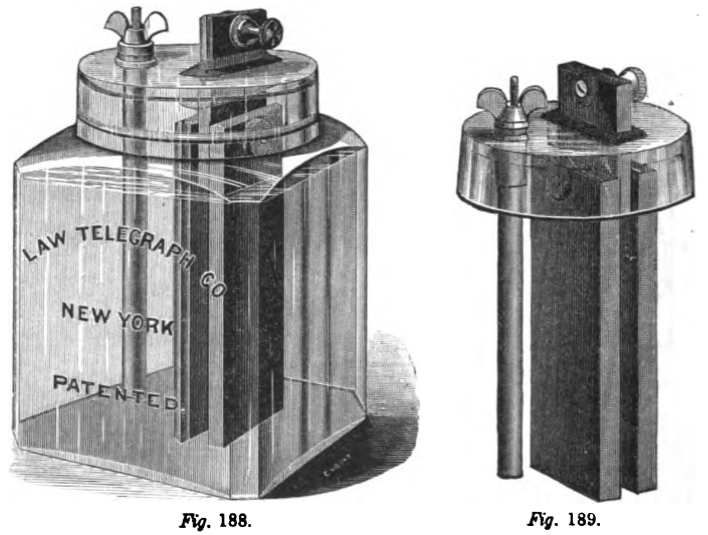

Les figures 188 et 189 sont des coupes de la pile utilisée par

la Law Telegraph Company. Son fonctionnement est réputé

uniforme et sa construction empêche l'eau de s'évaporer

et le sel ammoniac de s'échapper. Pour charger la pile, dissolvez

dans le bocal 170 ml de sel ammoniac pur de la meilleure qualité

avec de l'eau, et remplissez-le de manière à ce que, lorsque

les charbons et le zinc sont insérés, l'eau atteigne le

bord, mais pas plus haut. Le couvercle intérieur et extérieur,

ainsi que ses connexions, doivent être maintenus parfaitement

secs et les charbons solidement boulonnés. Le circuit doit rester

ouvert lorsque la pile n'est pas utilisée. Il ne faut pas mettre

plus de sel ammoniac dans le bocal que l'eau n'en dissout. Beaucoup

le font, pensant qu'un dépôt de sel ammoniac au fond du

bocal sert de réserve, que la solution puise selon les besoins,

ce qui est faux ; au contraire, ce dépôt est extrêmement

nocif. En utilisant de l'eau chaude plutôt que froide et en remuant

bien, le sel ammoniac se dissoudra rapidement. La tige ronde représente

le zinc et les plaques plates le carbone.

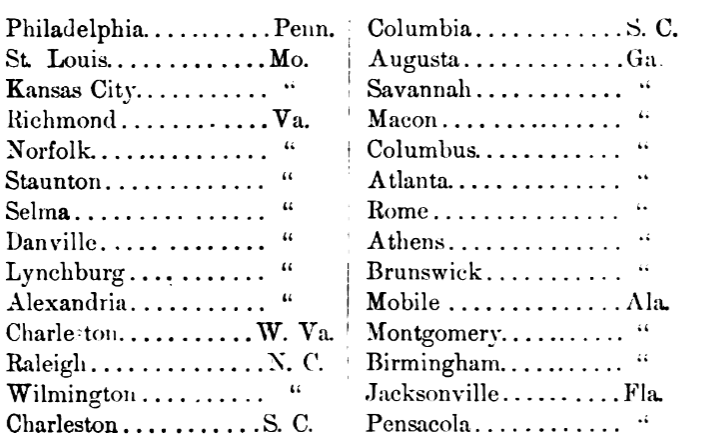

Voici une liste de centraux utilisant le système de central téléphonique Law:

L'extrait suivant, tiré du rapport annuel de M. J. E. Zeublin,

directeur général de la Bell Telephone Company de Philadelphie,

daté du 19 février 1883, donne un compte rendu intéressant

du passage du système d'annonciateurs au système légal

par cette compagnie :

L'exercice qui vient de s'achever a été exceptionnel dans

l'histoire de cette compagnie.

L'expérience de l'année précédente avait

démontré la nécessité de locaux plus spacieux

pour le central téléphonique et avait incité les

dirigeants à négocier des locaux dans le nouveau bâtiment

situé à l'angle sud-ouest des rues Fourth et Chestnut.

Cela a permis à cette compagnie d'obtenir des locaux et des privilèges

de toit parfaitement adaptés à notre service de télégrammes.

Afin de tirer parti de tous les progrès réalisés

en téléphonie, il fut jugé préférable,

avant de procéder au déménagement, d'envoyer M.

Sargent, le surintendant général, en tournée d'inspection

dans tous les centraux importants du pays. Sa vaste expérience

et ses idées progressistes le préparaient particulièrement

bien à cette mission, ce qui l'empêcha d'entraver cette

installation en pleine expansion avec les systèmes habituels.

Il prit les devants et recommanda avec audace l'expérimentation

du système de commutation automatique afin d'assurer un service

rapide entre les abonnés et d'économiser de l'espace dans

la salle d'opération. Ces suggestions furent adoptées

et quatre commutateurs automatiques furent achetés. Le déménagement

de l'ancien central vers le nouveau s'est heurté à des

difficultés imprévues, principalement liées au

retrait d'une telle masse de câbles, au passage brutal de l'ancien

au nouveau système et au caractère nécessairement

temporaire d'une grande partie de la construction. Il a fallu former

personnellement le public à l'utilisation du nouveau système

et former nos opérateurs à sa mise en œuvre rapide.

Cela a naturellement suscité du mécontentement et, avant

même que le système ne soit testé et que les problèmes

de construction ne soient résolus, nos abonnés, mal compris

le véritable objectif du changement, ont été invités

à se réunir et à former une association pour protéger

leurs intérêts et exiger de nous un service satisfaisant

et parfait. Les dirigeants de l'entreprise ont réagi avec bienveillance

et ont œuvré, individuellement et collectivement, à

perfectionner le service. Ils ont travaillé de toutes les manières

possibles, avec le soutien compétent et assidu de M. Henry Bentley,

membre du conseil d'administration. Le travail a été mené

avec tant de discrétion et d'efficacité que les dirigeants

de l'association se sont rapidement retrouvés sans soutien, le

président lui-même étant contraint de reconnaître

la supériorité du nouveau service sur l'ancien. La perte

du service a été compensée de manière satisfaisante

à un coût modique, tandis que l'agitation a convaincu nos

clients que le téléphone était une nécessité

commerciale indispensable, ce qui a entraîné une augmentation

du nombre d'abonnements plus importante que jamais auparavant dans l'histoire

de l'entreprise. Le service supérieur rendu par le nouveau central

téléphonique bien équipé a suscité

des éloges sans réserve de la part des téléphonistes

les plus éminents du pays.

SYSTÈME D'ANNONCIATEURS (CHILD'S ANNUNCIATOR

SYSTEM)

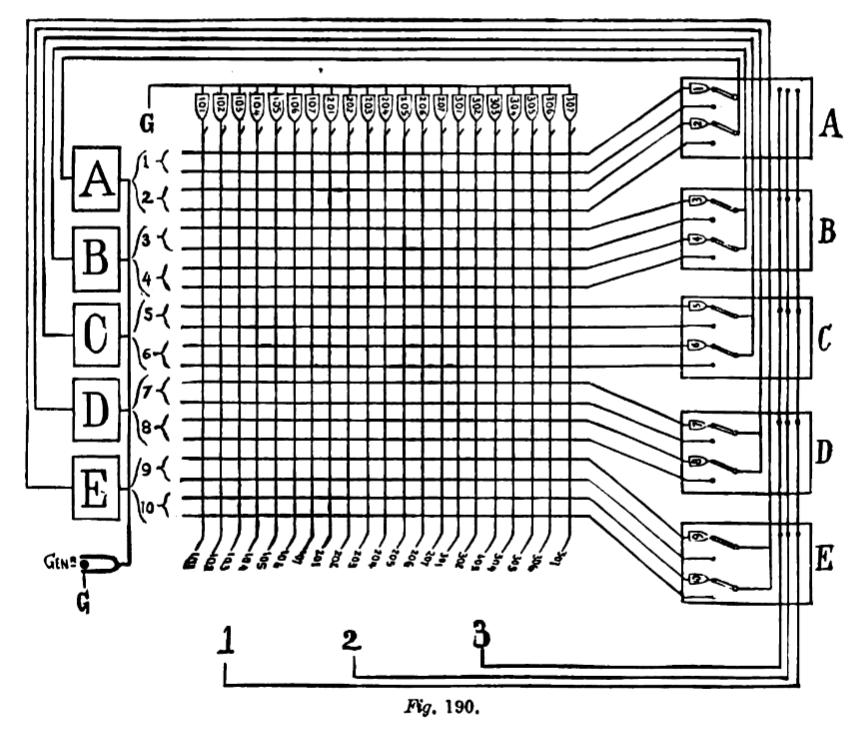

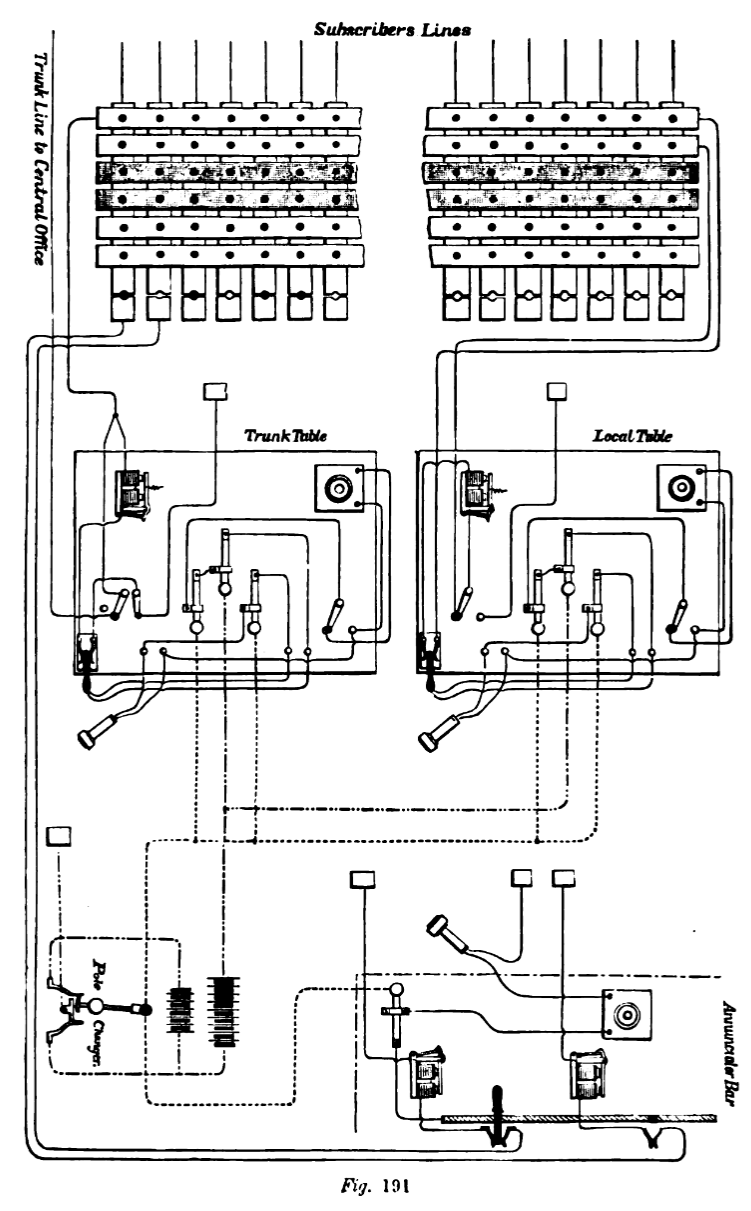

À droite, A, B, C, D et E (fig. 190) sont des opérateurs

de table. Chacun d'eux est relié à sa table, par un circuit

indépendant, à un indicateur situé à gauche

du tableau de distribution, portant la même lettre. Chaque table

possède également un nombre spécifié de

fils disposés par paires, chaque fil étant relié

à une barre horizontale du tableau de distribution. 1, 2 et 3

sont des opérateurs de table, debout ou assis devant le tableau,

chacun portant un téléphone fixé à sa tête

et relié par un circuit indépendant à toutes les

tables. 101 à 307 sont des fils d'abonnés reliés

aux barres verticales, qui à leur tour sont reliées aux

annonciateurs des abonnés, puis à la terre.

Le fonctionnement est le suivant :

Par exemple, 101 souhaite communiquer avec 307. 101 raccroche son annonciateur ;

L'opérateur 1 retire la goupille située en dessous et

remet l'annonciateur en place. Jetant un coup d'œil aux indicateurs,

il constate que l'opérateur de table A est désengagé

et insère la goupille dans la barre supérieure de toute

paire désengagée menant à sa table, par exemple

la paire n° 1. Le courant du générateur, représenté

à gauche, ferme alors l'indicateur A, désactive l'annonciateur

de table 1 et fait sonner l'abonné 101. Ainsi, l'abonné

reçoit une réponse, A est appelé et tous les opérateurs

sont informés que A est occupé. A déplace alors

l'interrupteur à deux boutons de la position supérieure

1 à la position inférieure 1, commute son téléphone

sur le circuit de l'opérateur supérieur 1, reçoit

son ordre 101-307 et l'enregistre sur un ticket ou dans un carnet, cette

dernière option étant préférée.

Il commute alors son téléphone sur le circuit de l'opérateur

3 et donne l'ordre 307-1. 3 retire la broche 307 et l'insère

dans la borne inférieure 1. Le courant du générateur

atteint alors l'abonné 307, qui est alors commuté par

A du générateur vers 101.

Lorsque le travail est terminé, A appuie sur un bouton-poussoir

qui, grâce à un circuit non représenté, ouvre

son indicateur et informe les opérateurs qu'il est à nouveau

déconnecté. On peut également faire en sorte que

l'action de A, en commutant les deux abonnés ensemble, ouvre

son indicateur et l'empêche ainsi de se soustraire au travail.

Si un opérateur connecte un abonné dont la barre est déjà

occupée, il en est immédiatement informé par l'indicateur

approprié, qui refuse de se fermer.

Les déconnexions sont obtenues par l'un des abonnés qui

raccroche l'annonciateur de la table, après quoi l'opérateur

de la table appelle les numéros par le biais du ou des circuits

appropriés aux opérateurs de la table.

Si, lorsqu'il est appelé, le 307 est occupé, le 3 répond

d'abord à A, occupé, puis accroche un ticket en caoutchouc

dur portant la lettre A sur la broche du 307. Enfin, à la réception

de l'ordre de déconnexion du 307, il connecte le 307 à

A, qui, d'après son enregistrement, découvre que le 101

le recherche et établit la connexion.

Les lignes principales vers d'autres centraux téléphoniques

sont connectées au tableau exactement comme les lignes d'abonnés.

Si une connexion avec un abonné d'un autre central est souhaitée,

l'opérateur de la table commande un fil principal auprès

de l'opérateur de commutation approprié, installe un annonciateur

dans le bureau distant, est commuté sur une table de ce bureau

et appelle le correspondant souhaité.

Les vérins et les cales ne sont pas utilisés aux tables,

mais plutôt des interrupteurs à bouton-poussoir, simples

et d'utilisation parfaite, qui permettent à l'opérateur,

d'un simple passage du doigt de l'un à l'autre, de commuter son

téléphone d'un fil à l'autre rapidement et facilement.

Les avantages revendiqués pour ce système sont les suivants :

1. Chaque opérateur est debout ou assis à sa place et

ne bouge pas.

2. Aucune perte de temps n’est constatée lors de l’exécution

d’une commande, et chaque mouvement est rapide et facile.

3. Quelle que soit l’intensité du travail, il est impossible

de perturber ou de retarder le travail, à condition, bien sûr,

que le nombre d’opérateurs soit suffisant, ce qui n’est

le cas d’aucun autre système d’annonce.

4. Le système est évolutif sans limites et fonctionne

aussi bien avec 5 000 qu’avec 500 abonnés ; que tous

soient dans un même bureau ou répartis

entre plusieurs bureaux .

On ne prétend pas que ce système soit aussi performant

que le système juridique, sans annonciateurs, et qui surpasse

tous les autres systèmes en termes de rapidité, d'uniformité,

de précision et de coût, mais on affirme qu'il est supérieur

à tout autre système d'annonciateurs.

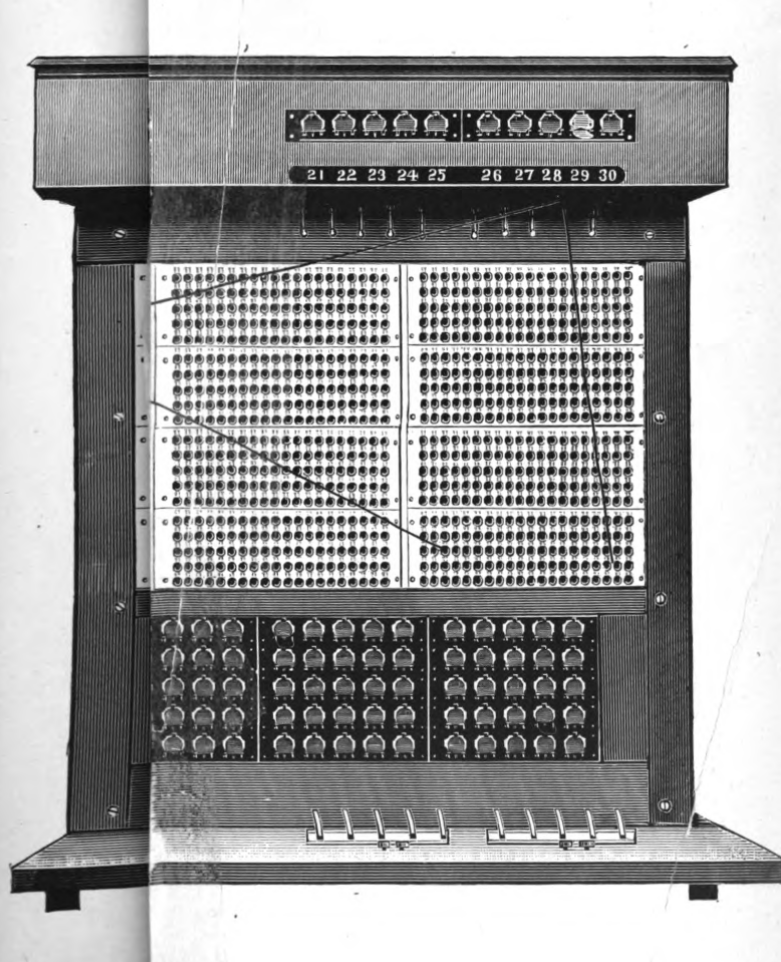

Chaque tableau de distribution comporte cent bandes verticales, et les

bandes portant le même numéro sur chaque tableau sont connectées

entre elles ; la bande n° 1 du premier tableau étant

connectée à la bande n° 1 des deuxième,

troisième, quatrième, cinquième, sixième,

septième, huitième et neuvième tableaux ;

et toutes les autres de la même manière. Ainsi, alors que

les bandes verticales du tableau comptent 900 numéros, les

bandes horizontales n'en comptent que 100.

Cette disposition montre que chaque ligne verticale peut être

connectée à n'importe laquelle des bandes en laiton situées

sur la face avant du tableau. Les fils des différents abonnés

passent par le toit du bâtiment et sont raccordés aux bandes

verticales numérotées correspondantes du tableau de distribution.

Les broches utilisées pour réaliser les connexions du

tableau sont en laiton, de forme conique, afin d'assurer leur ajustement

parfait dans les trous des réglettes, et suffisamment longues

pour dépasser suffisamment de l'arrière pour engager les

feuilles de laiton sur les lignes verticales.

L'angle d'inclinaison des feuilles fait qu'elles agissent comme des

ressorts et assurent ainsi un contact toujours solide et efficace.

Devant chaque tableau de distribution, une rangée de trous, à

environ 30 cm du bas du tableau, permet d'insérer des broches

pour relier les réglettes verticales reliées aux lignes

d'abonnés aux annonciateurs correspondants, situés de

l'autre côté de la pièce. Un fil partant de l'autre

côté est percé de trous au centre des réglettes.

Toutes les réglettes sont percées d'un nombre égal

de trous, et les centres des trous correspondants de toutes les réglettes

sont alignés verticalement. Les bandes sont numérotées

consécutivement, tout comme les rangées verticales de

trous, la numérotation commençant par le n° 1, à

gauche du tableau. À l'arrière du tableau, et juste derrière

les rangées verticales de trous, se trouvent des bandes de tôle

de laiton, disposées à un angle tel qu'une épingle

métallique enfoncée dans l'un des trous à l'avant

du tableau appuierait contre la bande de laiton à l'arrière,

établissant ainsi une connexion métallique entre l'une

des bandes horizontales de laiton à l'avant et l'une des bandes

verticales de laiton à l'arrière du tableau.

Chaque tableau de commutation contient cent bandes verticales, et les

bandes portant le même numéro sur chaque tableau sont reliées

entre elles ; la bande n° 1 du premier tableau étant

reliée à la bande n° 1 des deuxième, troisième,

quatrième, cinquième, sixième, septième,

huitième et neuvième tableaux ; et toutes les autres

de la même manière. Ainsi, alors que les bandes verticales

du tableau comportent 900 numéros, les bandes horizontales n'en

comportent que 100.

Cette disposition montre que chaque ligne verticale peut être

connectée à n'importe laquelle des bandes de laiton situées

à l'avant du tableau. Les fils des différents abonnés

passent par le toit du bâtiment et sont fixés aux bandes

verticales numérotées correspondantes du tableau.

Les broches utilisées pour réaliser les connexions du

tableau sont en laiton, de forme conique, afin d'assurer leur ajustement

parfait dans les trous des bandes, et suffisamment longues pour dépasser

suffisamment de l'arrière pour engager les feuilles de laiton

des lignes verticales.

L'angle de ces feuilles fait office de ressorts et assure ainsi un contact

toujours solide et efficace.

Devant chaque tableau de distribution se trouve une rangée de

trous, à environ 30 cm du bas du tableau, dans lesquels sont

insérées des broches destinées à relier

les bandes verticales reliées aux lignes d'abonnés aux

annonciateurs correspondants, situés de l'autre côté

de la pièce. Un fil partant de chaque bande verticale est relié

à une pièce métallique fixée d'un côté

de chaque trou formant cette rangée ; et un autre fil, reliant

chaque indicateur, est relié à une pièce métallique

fixée de l'autre côté de chaque trou mentionné

ci-dessus, de telle sorte que lorsqu'une broche est insérée

dans l'un des trous, une connexion métallique est établie

entre le fil d'abonné et l'indicateur correspondant.

Les huit boîtiers d'annonciateurs contiennent chacun cent annonciateurs,

disposés sur trois rangées, deux rangées en contenant

chacune trente-quatre, et une rangée en contenant trente-trois.

L'annonciateur est constitué d'un petit disque, articulé

sur sa face inférieure, disposé de manière à

retomber de son propre poids lorsqu'il est libéré par

un loquet situé à l'extrémité d'un levier

actionné par un électro-aimant. Le numéro de chaque

annonciateur est peint directement dessus et correspond au numéro

de chaque abonné. De plus, le nom de chaque abonné est

inscrit sur une carte fixée à l'intérieur de chaque

disque. En insérant une épingle dans un trou pratiqué

dans une bande de laiton sous chaque annonciateur, la connexion est

établie entre le fil de l'abonné et un récepteur

et un émetteur téléphoniques. Au-dessus de chaque

table d'opération, située au milieu de la pièce,

se trouvent huit annonciateurs. L'électro-aimant de chaque annonciateur

est relié par un fil à l'une des bandes horizontales qui

traversent l'avant du tableau de distribution. Sur la table d'opération

se trouvent huit vérins à ressort en laiton, d'environ

dix centimètres de long, fixés rigidement à une

extrémité et reposant sur une petite plaque métallique

à l'autre extrémité. Chaque vérin est relié

par un fil à l'une des bornes d'un aimant annonciateur, dont

l'autre borne est reliée à l'une des bandes horizontales

du tableau de distribution ; la petite plaque métallique

de chaque vérin est également reliée à l'une

des extrémités d'un aimant annonciateur, dont l'autre

extrémité est reliée à l'une des bandes

horizontales du tableau de distribution. Il y a donc huit vérins

à ressort sur chaque table, reliés à huit annonciateurs ;

c'est-à-dire un vérin à ressort pour chaque annonciateur,

formant une connexion avec chacune des bandes horizontales de cette

table. Sur chaque table d'opération se trouvent également

deux clés, un téléphone émetteur-récepteur

et une cale, ce dernier instrument étant conçu pour être

inséré entre le vérin à ressort et la petite

plaque métallique ; pour faciliter son passage, l'extrémité

du vérin à ressort est recourbée vers le haut.

La cale est constituée d'un couteau en ébonite, dont la

lame est recouverte de chaque côté de bandes de laiton

isolées les unes des autres. De chaque bande, un fil relie le

manche au récepteur et à l'émetteur de l'opérateur.

Lorsque la cale est insérée entre le vérin à

ressort et la plaque métallique, une connexion métallique

est établie, via le ressort, avec la bande de laiton située

sur la partie supérieure de la cale, via le fil du manche, avec

l'instrument émetteur-récepteur, puis, via l'autre fil,

avec la plaque inférieure de la cale, et enfin, avec la plaque

métallique reliée à l'aimant annonciateur. Après

avoir décrit les tableaux de commutation, les annonciateurs et

les tables d'opération, nous allons maintenant suivre les différentes

opérations qui se déroulent au central téléphonique,

depuis l'appel d'un abonné souhaitant communiquer avec un autre

abonné, jusqu'à la fin de la conversation et la déconnexion

des lignes des tables d'opération. Supposons, par exemple, que

Brown et Robinson, dont le numéro de téléphone

est le 1 New, souhaitent converser avec Smith et Jones, dont le numéro

de téléphone est le 4 New. L'abonné n° 1 tourne

la manivelle de son aimant, ce qui envoie un courant électrique

le long de son fil jusqu'au central téléphonique. Ce courant