1896-1905 Evolutions

du système Strowger

Sommaire des sujets abordés :

- Premier système

de lignes téléphoniques à circuits multiples

- La Compagnie des centraux téléphoniques

automatiques

- Le réseau d'Augusta

- Organisation de l'entreprise

- Le réseau à 1 000

lignes

- Le réseau de New Bedford

- Le réseau de Fall River

- Le réseau de Chicago

- Résumé des événements

jusqu'en 1902

- Le réseau de Dayton

- Le réseau de Grand Rapids

- Le réseau multi-bureaux

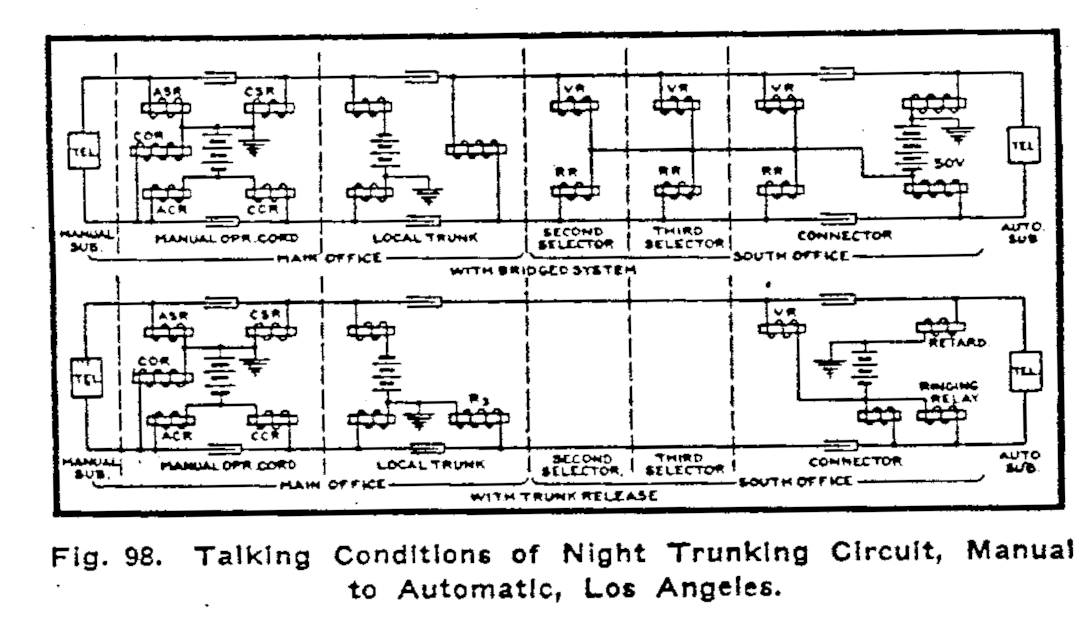

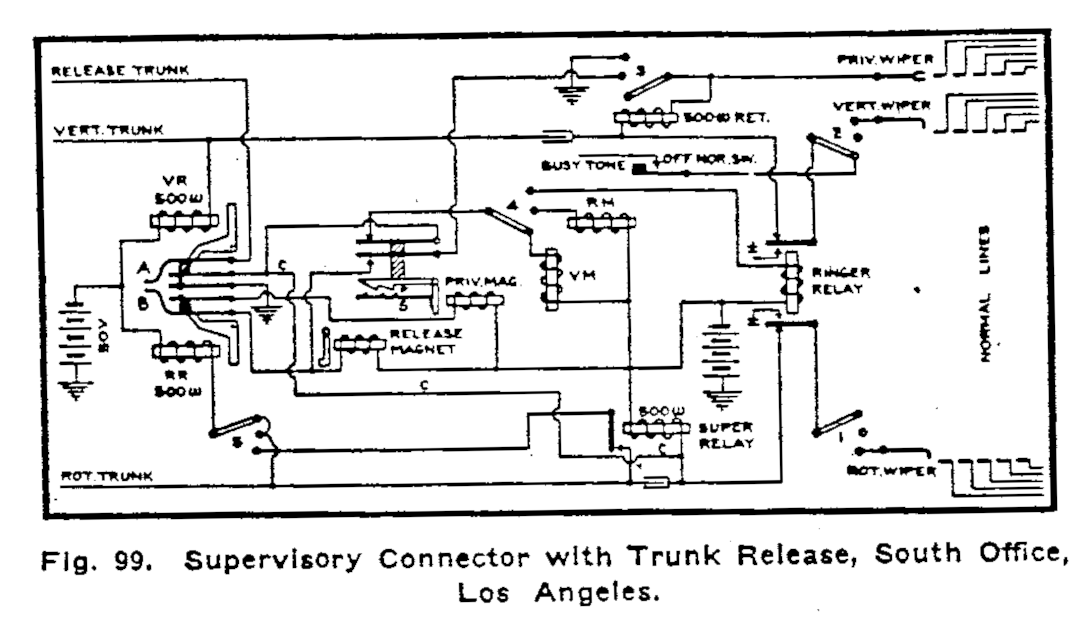

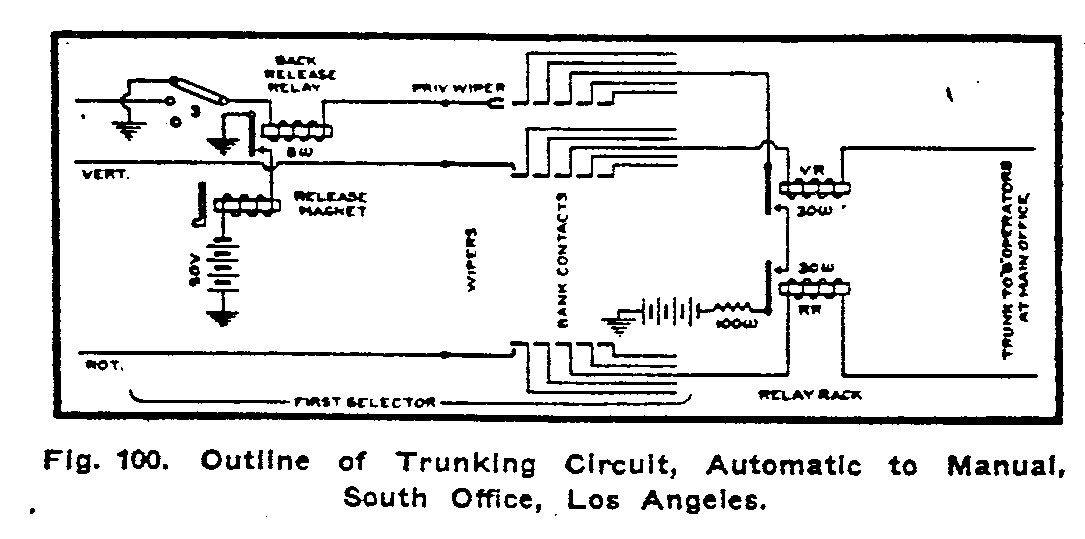

de Los Angeles

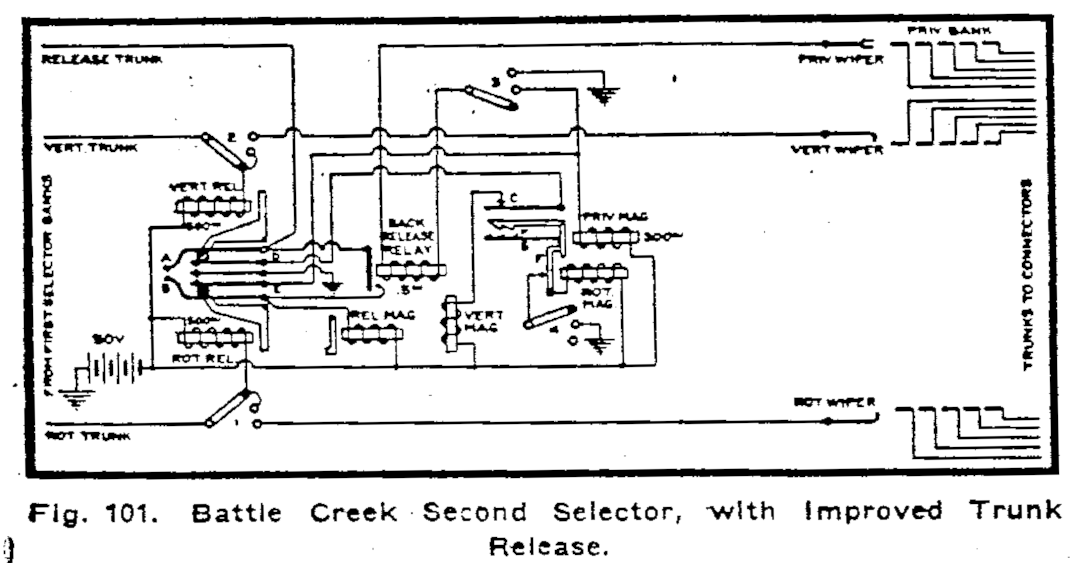

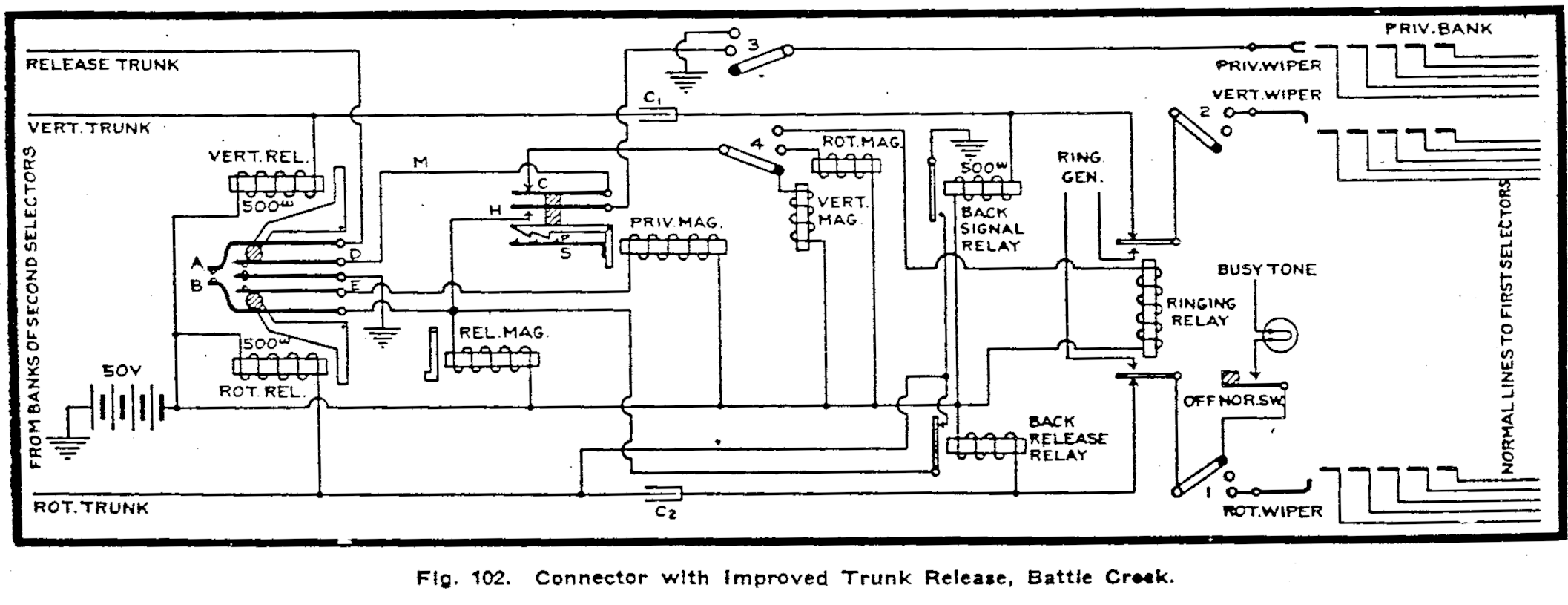

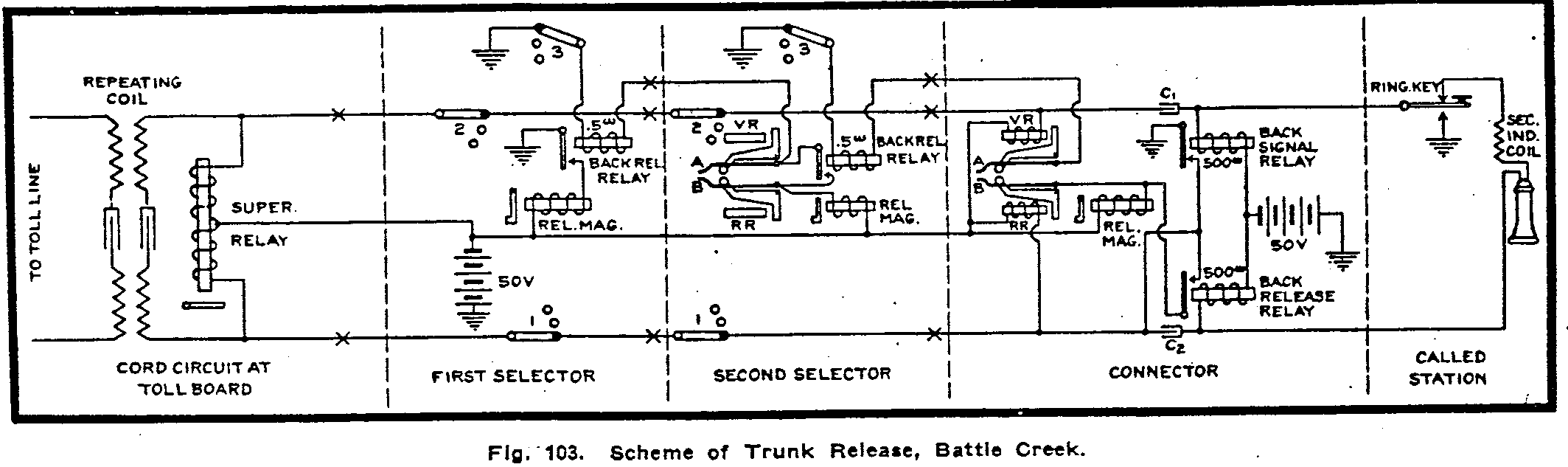

- Le réseau de Battle Creek

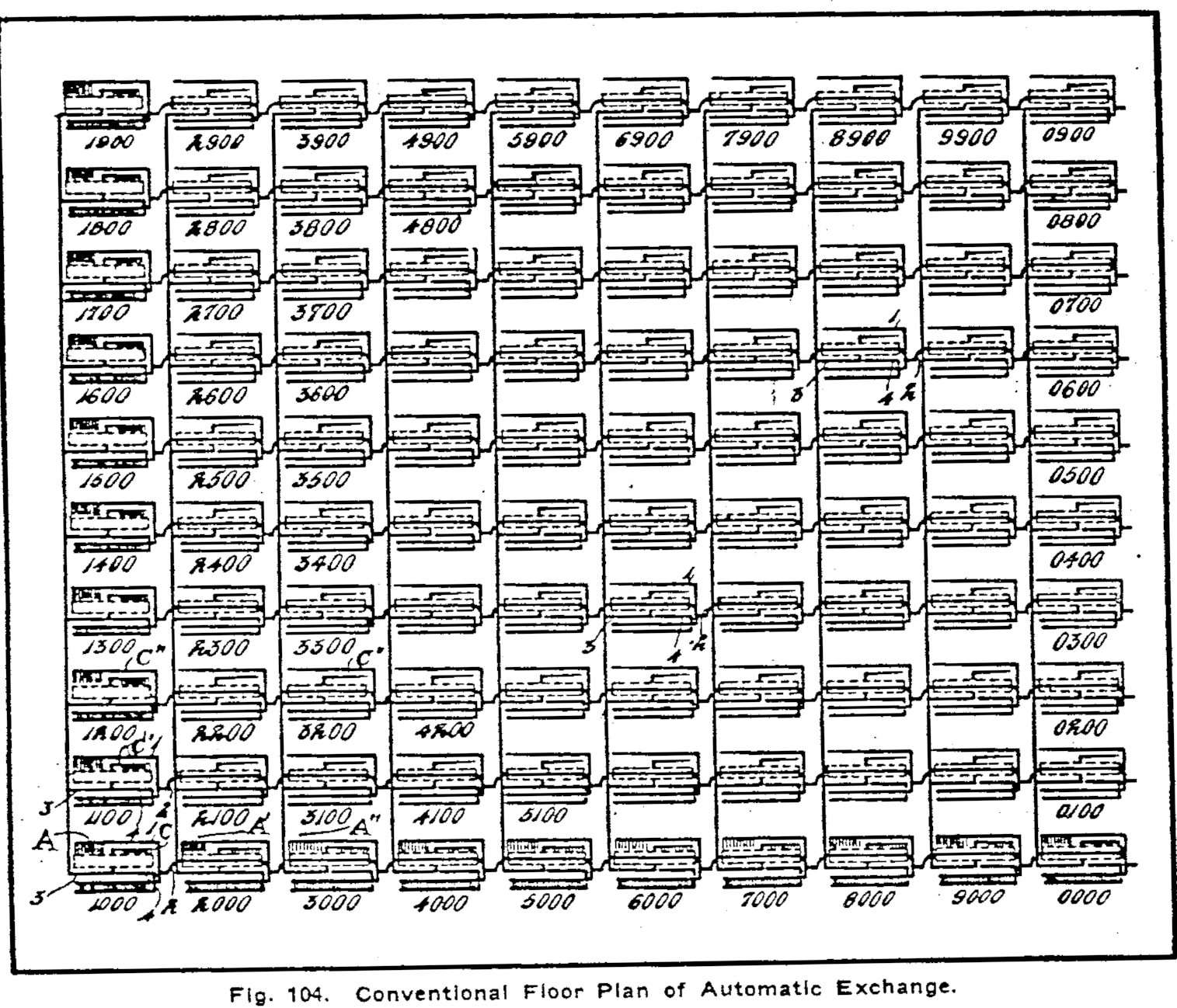

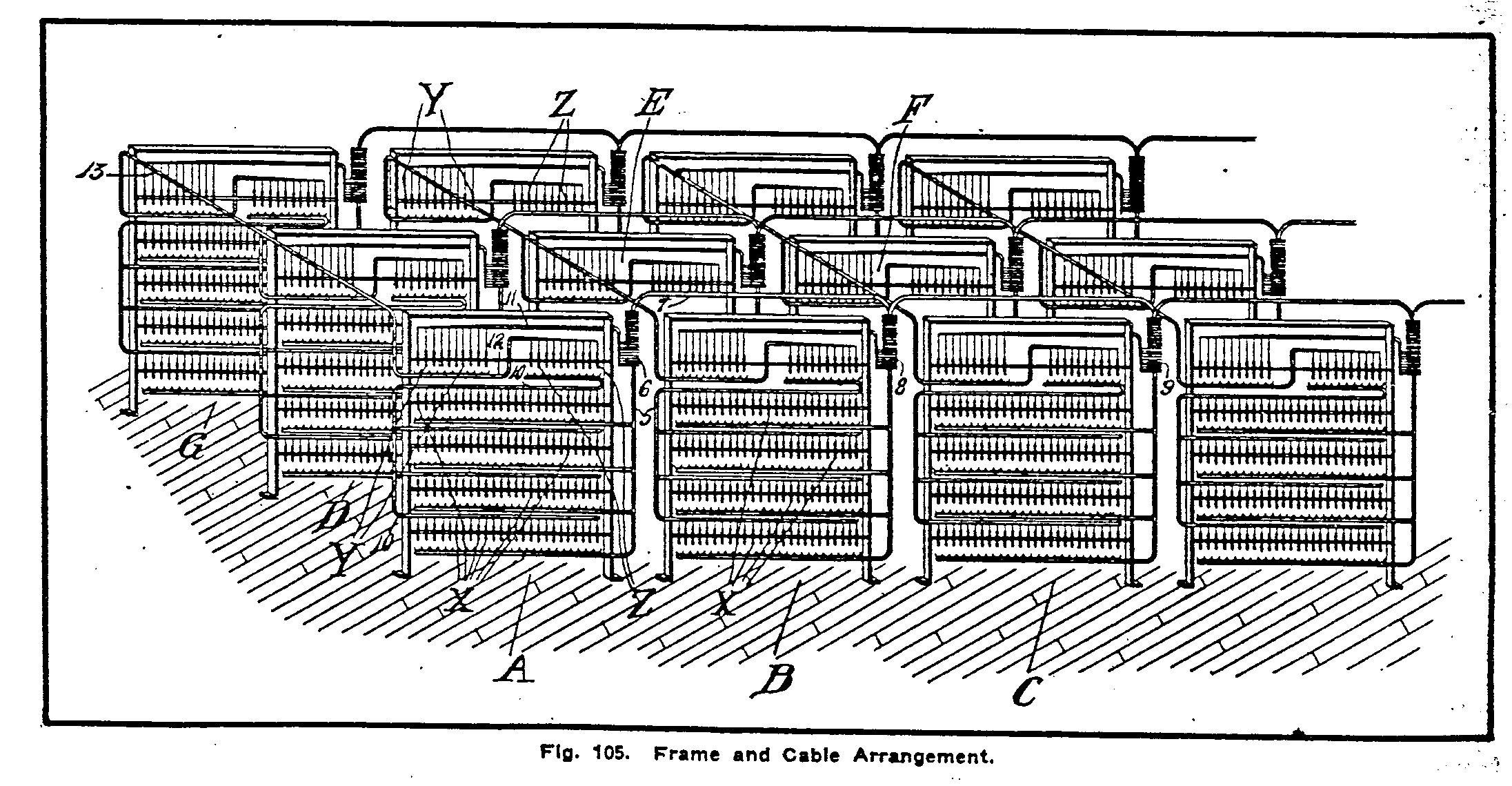

- Dispositions des salles de commutation

- Commutateur de ligne Keith

- Le bureau auxiliaire

- Lignes partagées

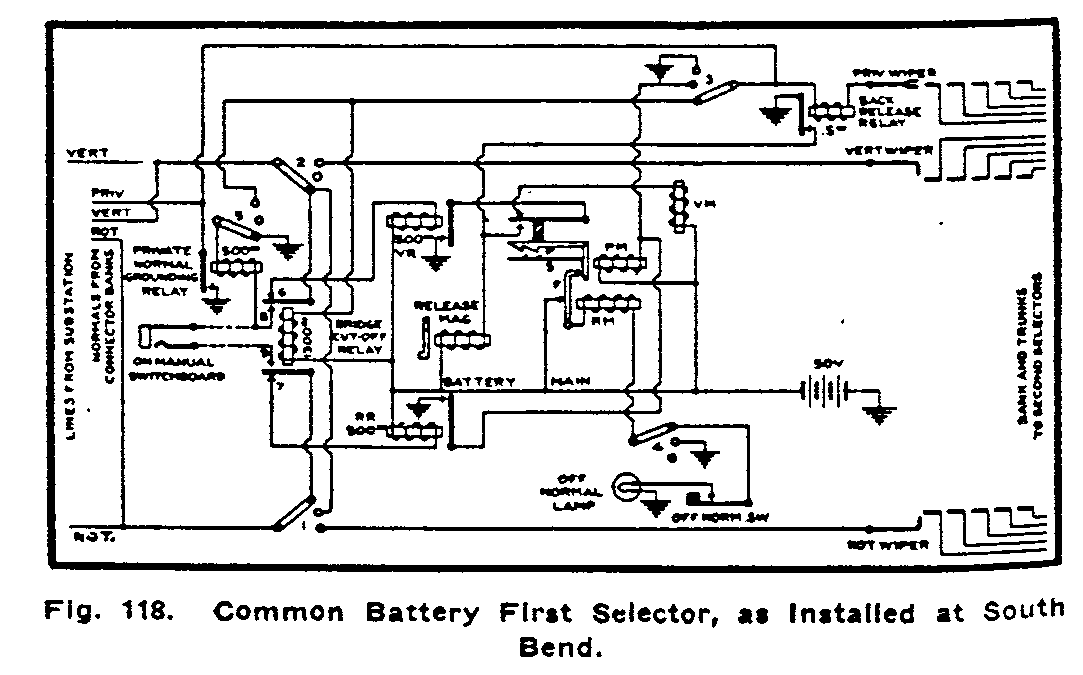

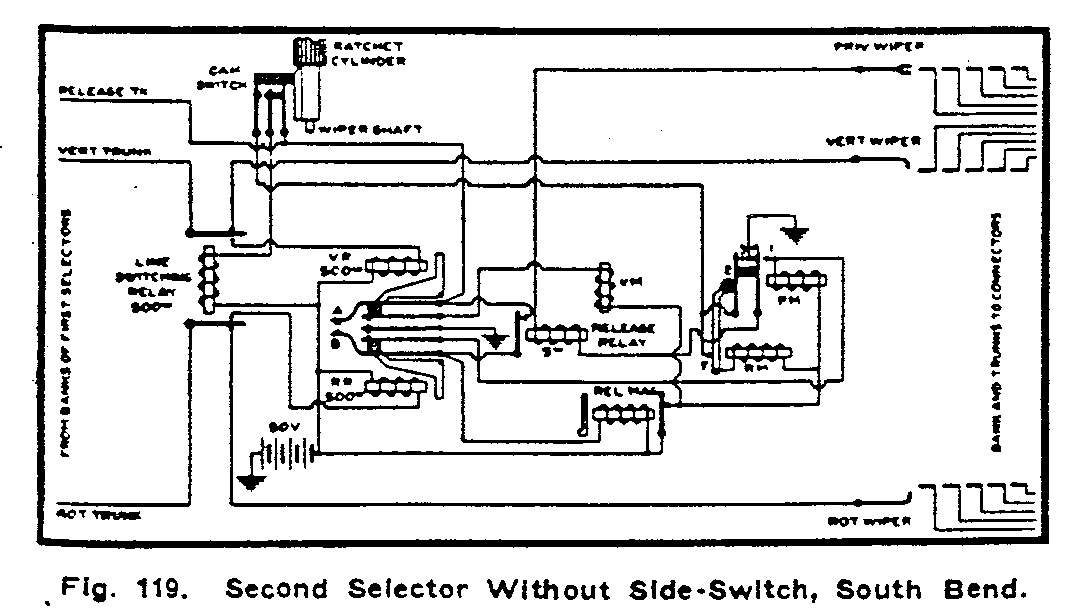

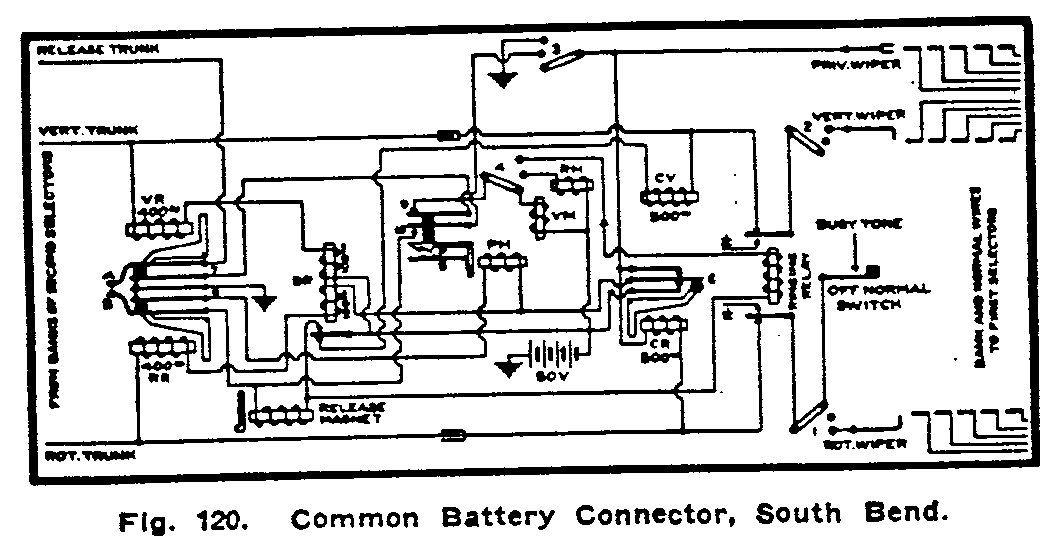

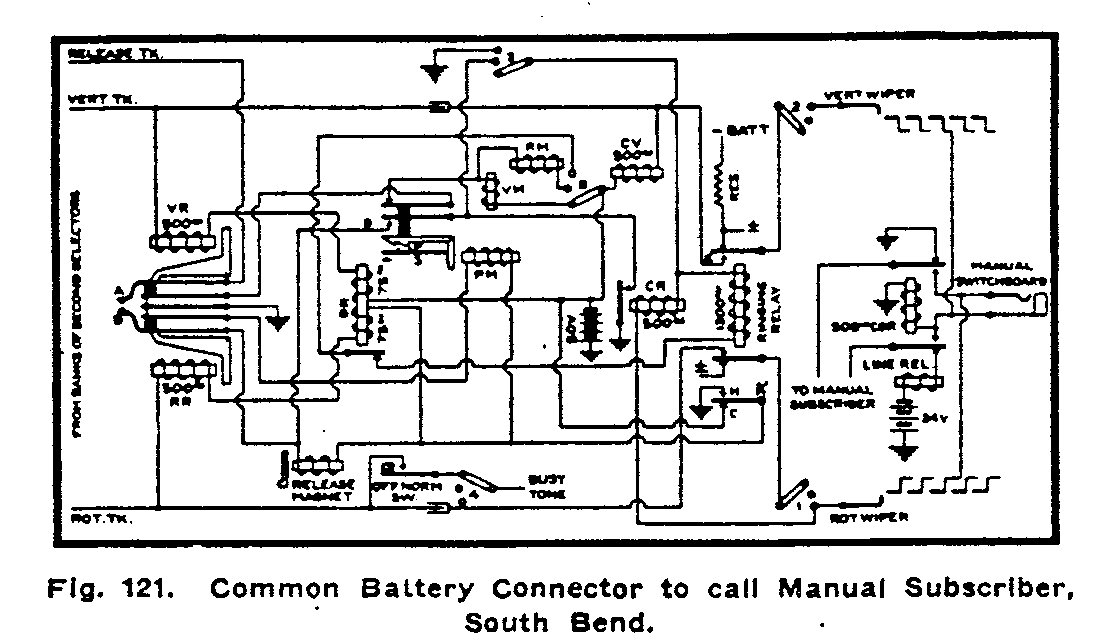

- South Bend et Common Battery

- Répéteurs de lignes

à circuits multiples.

1896 Nous sommes maintenant arrivés

à une étape très intéressante du développement

de la commutation automatique, car, à l'été 1896,

les ingénieurs de la société Strowger ont commencé

à travailler sur un principe entièrement nouveau, jamais

testé auparavant.

L'idée consistait à utiliser

des commutateurs primaires et secondaires, au lieu de tenter

de créer un commutateur de capacité suffisante pour desservir

toutes les lignes du central.

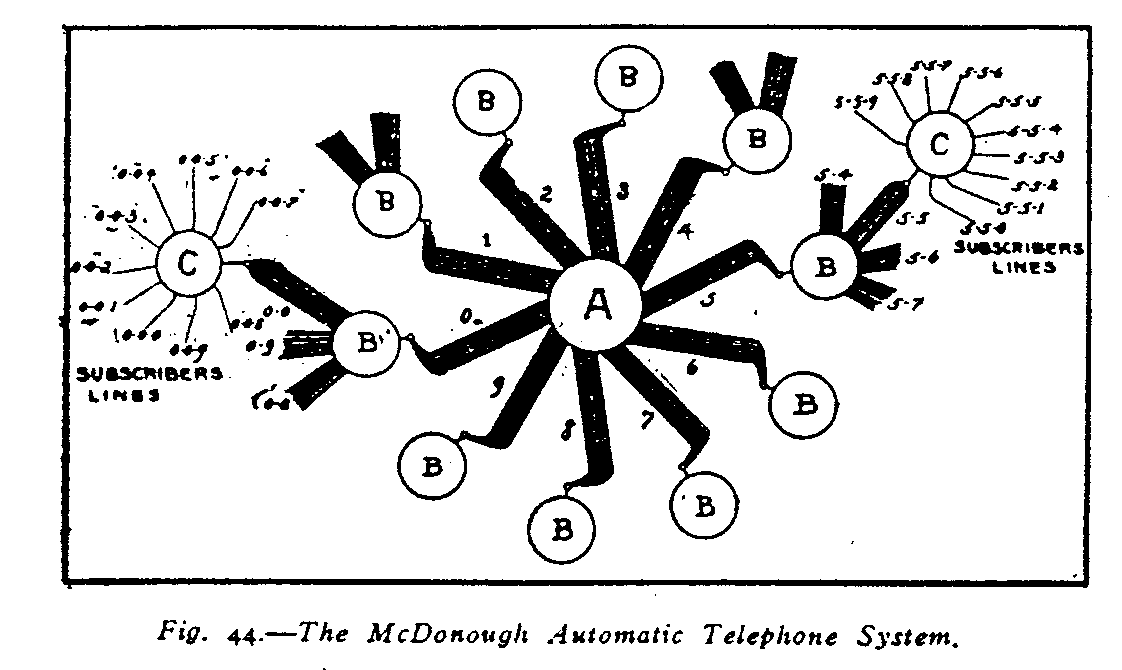

Après les idées présentées par J.

W. McDonough (Fig 44), c'est J.

G Smith en 1889 qui a fait le premier la proposition formulée

ainsi : « Supposons que chaque ensemble de contacts

(dans la rangée circulaire), au lieu de mener à l'appareil

du central téléphonique d'un abonné et, par ce

dernier, au circuit de l'abonné, mène à un autre

ensemble d'une capacité de 100 ensembles de contacts, et que

chacun de ces derniers ensembles mène à l'appareil du

central téléphonique d'un abonné et, par ce dernier,

au circuit de l'abonné. On constatera immédiatement que

la capacité du système est multipliée par 100.

Ainsi, avec de petits ensembles pouvant accueillir 100 ensembles de

contacts seulement, pas moins de 10 000 abonnés pourraient

être hébergés dans un seul central téléphonique. »

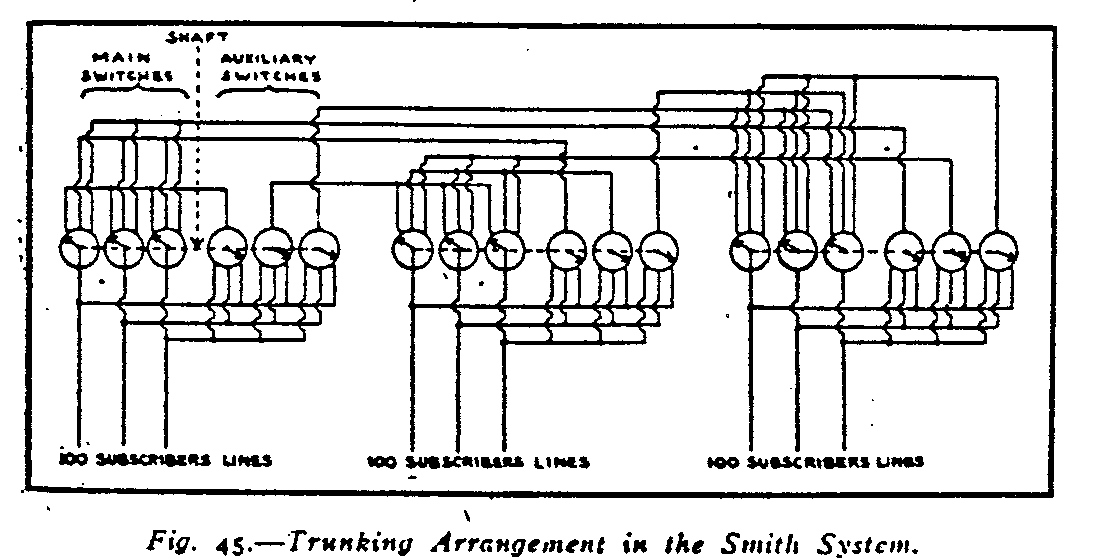

La figure 45 présente le schéma d'agencement de la

jonction proposée.

Seules trois lignes d'abonné et commutateurs principaux sont

représentés dans chaque groupe, où il est supposé

y en avoir 100. De plus, les trois groupes sont considérés

comme représentant 100 groupes. S'il y a 100 groupes de 100 lignes

chacun, cela nécessitera 100 commutateurs auxiliaires et 100

commutateurs principaux par groupe, soit un total de 20 000 commutateurs

dans un tableau de 10 000 lignes. De plus, il n'y a qu'une seule

ligne principale entre chaque groupe, de sorte qu'une seule personne

à la fois peut communiquer d'un groupe à un autre. On

appellerait cela 1 % de lignes principales. Il aurait pu obtenir

10 % de lignes principales dans un tableau de 1 000 lignes

en utilisant la sélection automatique d'une ligne non occupée,

comme le permettait son précédent système télégraphique

(brevet n° 81 247, déposé le 2 novembre 1889),

principe qu'il appliqua à cette époque à la sélection

des lignes à péage entre les villes.

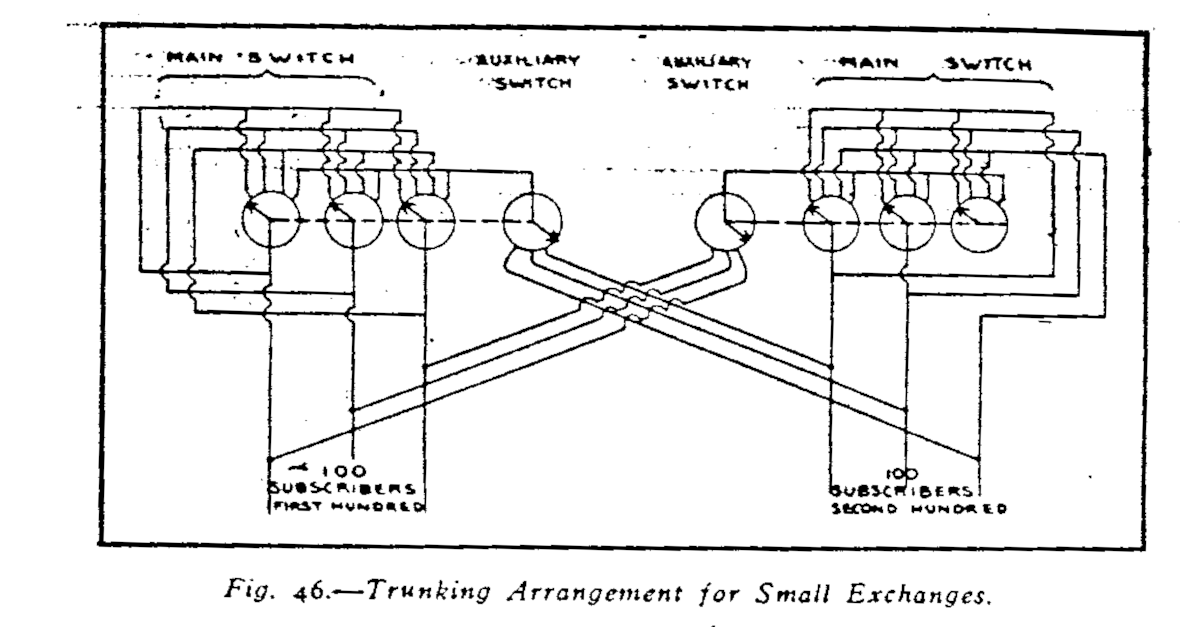

Au lieu de confier entièrement les contacts des commutateurs

principaux à des commutateurs auxiliaires, J.

G Smith a proposé le plan illustré à la

figure 46 pour les petits centraux.

Selon ce plan, les commutateurs principaux contiendront les contacts

des lignes de leur propre groupe, ainsi qu'un jeu de contacts menant

à un commutateur auxiliaire reliant les cent autres. On obtient

ainsi 50 % de jonctions au sein du groupe, mais seulement 1 % entre

les groupes.

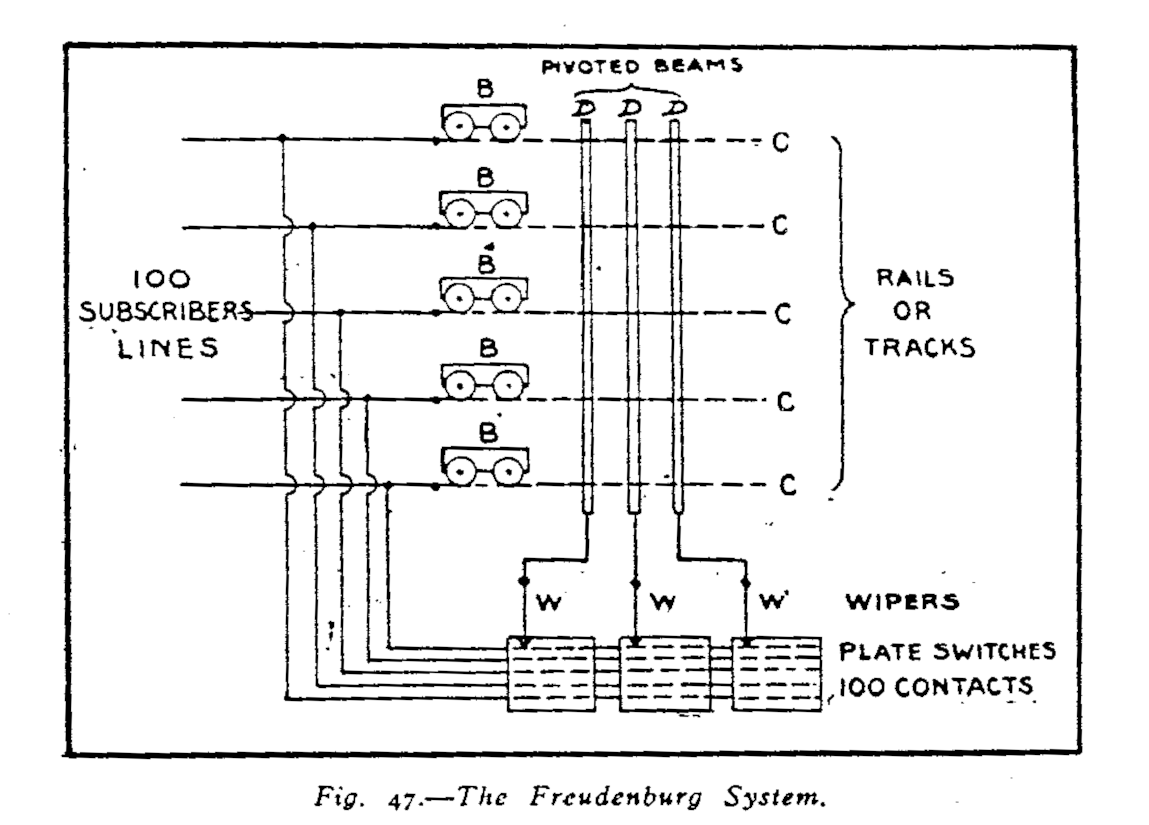

Le système Moîse Freudenberg,

dont le brevet a été déposé le 10 janvier

1896 (fig. 47, A), reposait sur ce système. Il devait y avoir

une plaque contenant autant de bornes que de lignes d'abonnés,

auxquelles elles étaient connectées. Sur cette plaque,

un curseur était adapté pour se déplacer par impulsions

séparées d'aimants dans différentes directions.

Comme prévu initialement, chaque abonné du système

Freudenberg devait disposer d'un de ces commutateurs à plaque.

Constatant le gaspillage d'appareils, il a adapté le schéma

de la figure pour permettre à chaque abonné d'utiliser

n'importe quel commutateur et de réduire le nombre de commutateurs

à celui nécessaire pour gérer le trafic.

Les inventeurs prétendaient pouvoir utiliser

des mouvements dans deux directions, ainsi que des mouvements radiaux

et rotatifs. Cette forme de plaque plate, avec les deux mouvements à

angle droit, rappelle beaucoup le système des frères Erickson,

mis au point en 1893, avant de rejoindre la société Strowger.

(Voir brevet n° 616,714.)

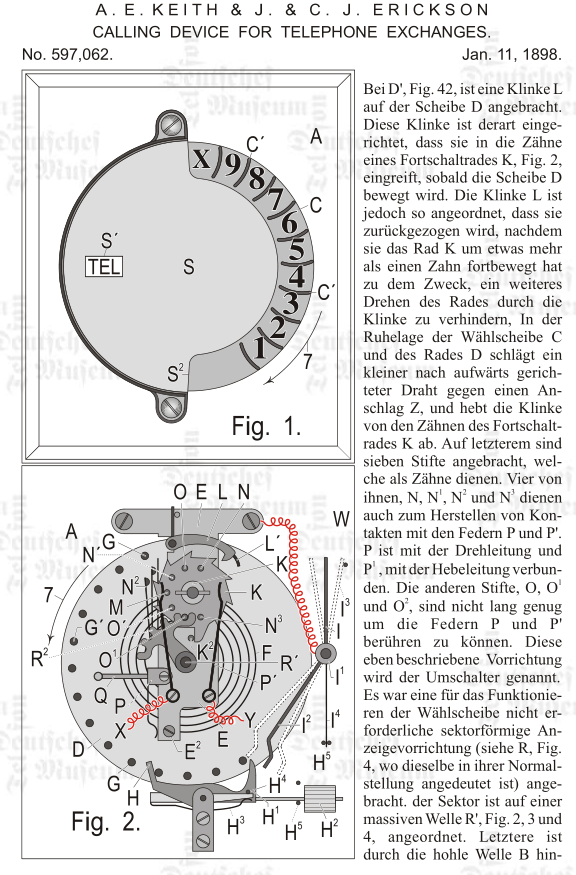

sommaire

Premier trunking système

Au cours de l'été 1896, A. E. Keith, John et

Charles J. Erickson ont commencé à travailler sur

une nouvelle approche : concevoir un tableau de 1000 lignes sans

commutateur de ligne.

Ils y sont parvenus grâce à un plan général

très similaire à celui de J. G

Smith, bien que la forme du commutateur utilisé soit

différente.

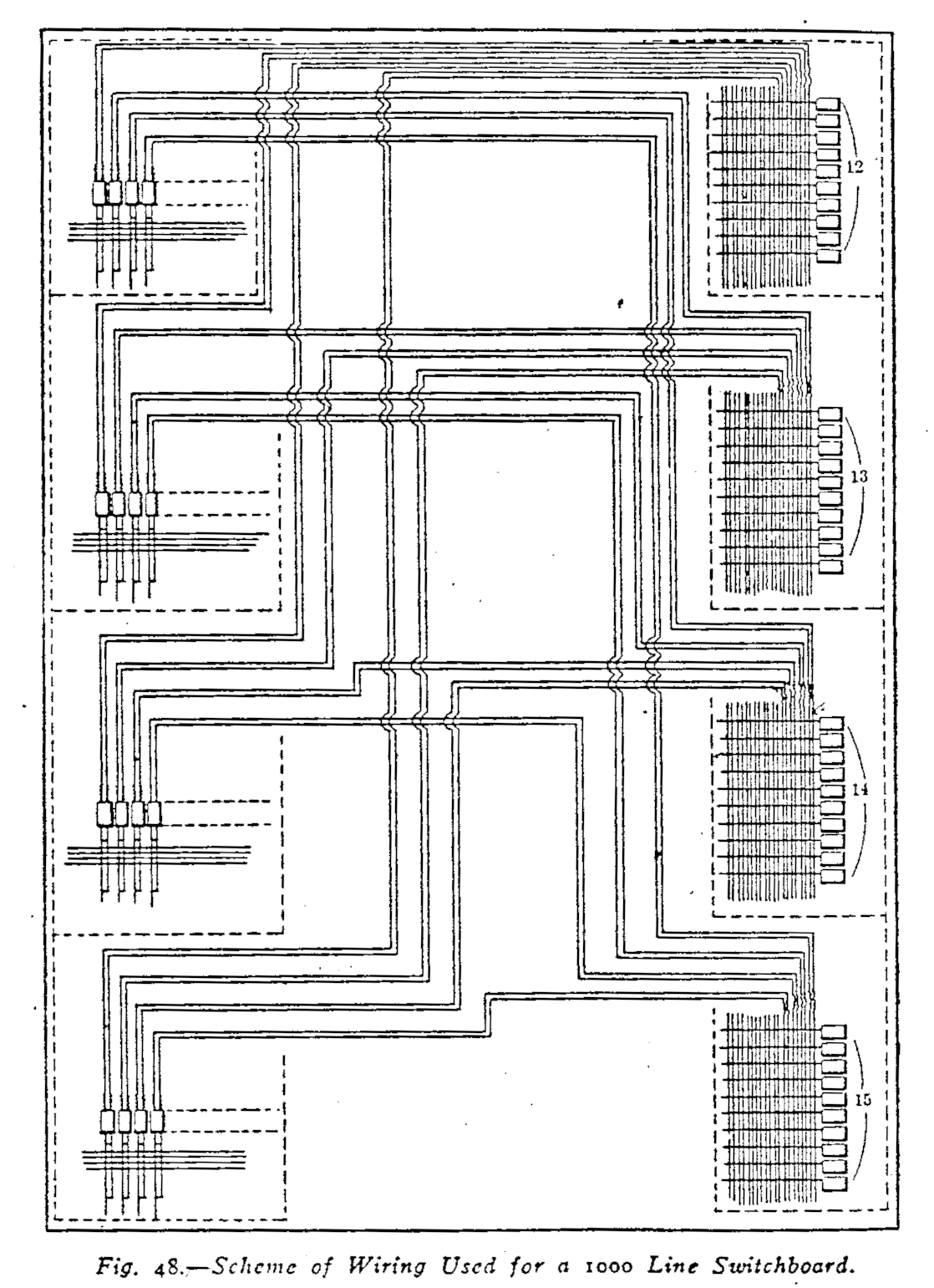

La figure 48 montre le schéma de câblage.

La figure 48 montre le schéma de câblage.

Les commutateurs illustrés à gauche sont du même

type de connecteur que ceux utilisés à Michigan City,

dans l'Indiana, et ailleurs, avec le système "the plaster

of paris bank"de Paris ou "plan de câblage" si

peut traduire ainsi.

À droite, numérotés 12, 13, 14 et 15, se trouvent

des groupes de « sélecteurs ». Ce sont

des commutateurs spéciaux, à 10 positions verticales,

mais avec un seul bouton rotatif. Il y en a un pour chaque abonné

et une seule ligne principale d'un groupe à l'autre. Ainsi, la

ligne de tout abonné aboutit au central téléphonique

à deux endroits : d'abord, dans l'un des sélecteurs

de droite, qui permet d'appeler n'importe quel groupe et ligne de ce

groupe, et ensuite, dans la rangée d'un des connecteurs de gauche,

par laquelle les appels provenant d'autres lignes peuvent lui parvenir.

Les sélecteurs sont regroupés par groupe de 10 et par

groupes de 30. Les connecteurs sont regroupés en 10 groupes de

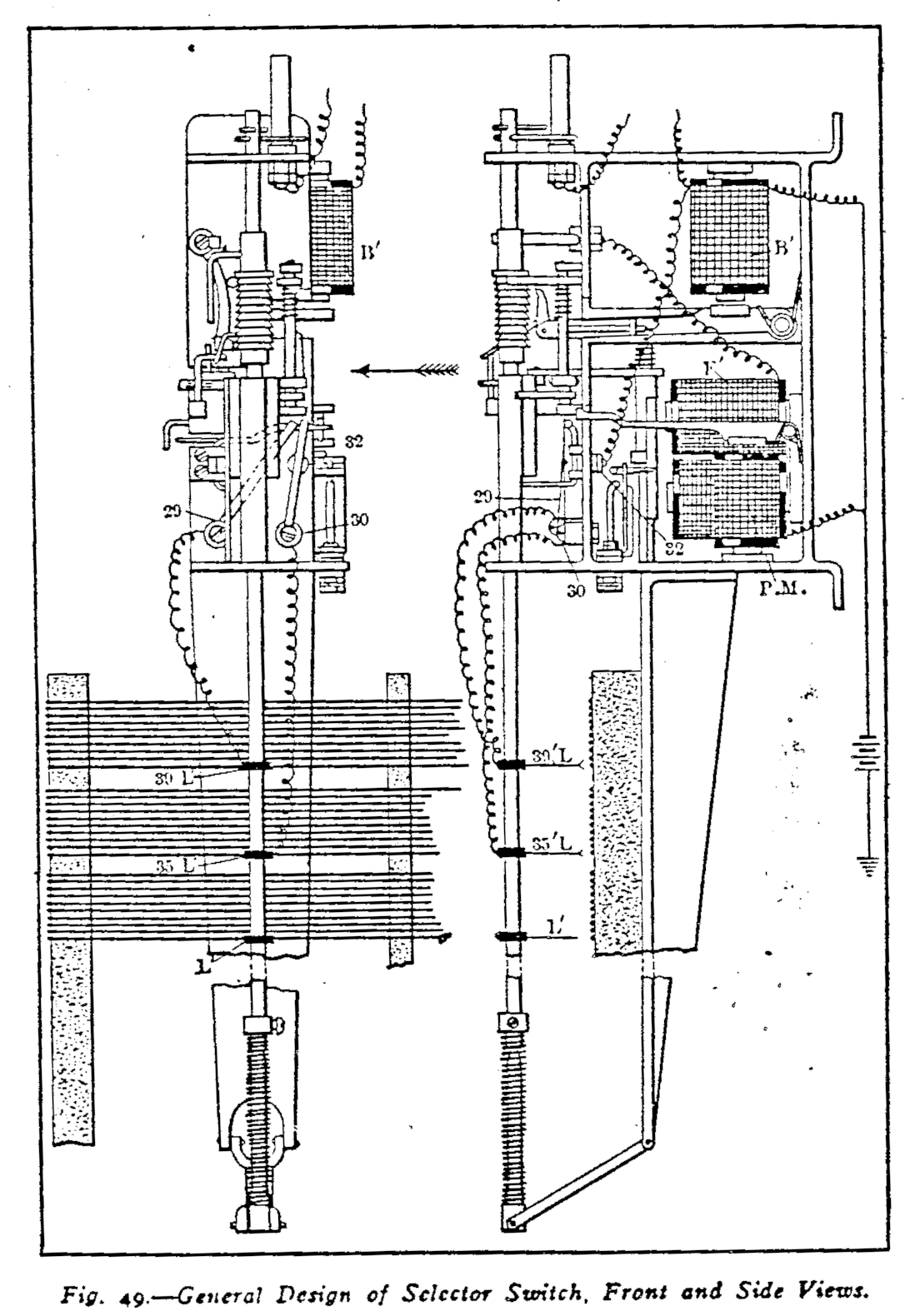

100 commutateurs chacun. La figure 49 montre le sélecteur, vues

de face et de côté. La rangée, telle qu'illustrée,

est constituée de fils comme ceux d'une cithare ou d'un piano,

mais elle a été dessinée ainsi uniquement pour

des raisons de commodité. La rangée en plâtre devait

être utilisée. B' est l'aimant vertical, F' l'aimant rotatif.

PM est l'aimant privé. Les trois aimants sont reliés en

permanence à la batterie. 39L' et 35L' sont les racleurs de ligne,

tandis que L' est l'aimant privé. Les deux racleurs de ligne

sont reliés aux deux ressorts 29 et 30 qui forment l'interrupteur

latéral. Normalement, les racleurs ne sont pas reliés

aux lignes.

Bien que la figure 49 illustre la conception générale

du sélecteur, le schéma simplifié de la figure

49 facilite l'explication de son fonctionnement. Certains mouvements

mécaniques doivent également être expliqués,

car ils ne sont pas clairement représentés sur le dessin

du Bureau d'études, figure 49.

L'aimant vertical B', en plus de soulever l'arbre du racleur, actionne

un contact 100 qui relie l'aimant rotatif au châssis.

Un crochet en saillie vers le bas, situé sur le levier, maintient

les crans éloignés des cylindres à cliquet. Les

crans sont libérés dès le premier mouvement ascendant

de l'aimant. L'aimant rotatif, en plus de faire tourner l'arbre, actionne

un interrupteur 101 qui maintient normalement l'aimant privé

L' au sol, mais peut le commuter sur l'aimant privé PM. L'interrupteur

latéral, 29 et JO, est sous tension, ce qui tend à fermer

les contacts 31 et J2, qui conduisent aux lignes. Les ressorts 29 et

30 sont reliés mécaniquement à l'arbre et à

l'aimant rotatif par des moyens dont la représentation claire

ne peut être obtenue qu'en exagérant les dimensions de

certaines parties. 104 est un nombre isolant relié au levier

105. Les quatre leviers 105, 100, 107 et 108 sont représentés

ici comme d'un seul tenant, pivotant au centre. En réalité,

un levier beaucoup plus simple assure cette fonction. Sous l'effet de

la tension transmise par les ressorts 29 et 30, 106 se déplacerait

vers la droite sans l'ergot 109 sur l'arbre. Lorsque l'aimant rotatif

remonte, un doigt G' empêche 107 de bouger et permet à

105 de fermer l'interrupteur latéral.

Si l'aimant privé est tiré vers le haut, son levier I0

empêche le mouvement de 108 et empêche également

le fonctionnement de l'interrupteur latéral.

La partie supérieure de l'arbre est équipée d'un

fil coudé III conçu pour entrer en contact avec le ressort

II2 lors du premier mouvement ascendant et pour rompre ce contact lors

du premier mouvement rotatif. Sa fonction est de connecter l'aimant

rotatif F' à la ligne au moment opportun.

Le fonctionnement est le suivant : les chiffres des centaines arrivent

sur la ligne verticale, actionnant l'aimant vertical qui fait monter

l'arbre et libère les crans lors du premier mouvement. Le mouvement

ascendant de l'arbre amène le fil coudé III en contact

avec le ressort II2. Les chiffres des dizaines sont ensuite tirés,

passant par-dessus la ligne rotative et actionnant l'aimant rotatif.

À la première impulsion, l'aimant rotatif tire l'arbre

d'un cran, écartant la patte 109 du levier I06. Mais le levier

G de l'aimant rotatif empêche le commutateur latéral de

fonctionner tant que l'arbre n'a pas suffisamment tourné pour

rompre le contact. L'aimant rotatif retombe alors et permet au commutateur

latéral de connecter les curseurs aux lignes. Tout cela se produit

entre les impulsions, de sorte que seule la première impulsion

rotative est perdue, toutes les autres étant transmises à

l'aimant vertical du connecteur, ce qui l'amplifie. Les impulsions des

unités arrivent par le fil vertical, mais, en raison de la transposition

des fils en X, elles parviennent à l'aimant rotatif du connecteur.

Il est à noter que le premier chiffre des dizaines est utilisé

pour la commutation via le sélecteur, c'est-à-dire pour

la rotation en un seul pas. Ainsi, une dizaine serait perdue pour chaque

centaine, et si un abonné appelait le 354, il déplacerait

en réalité les curseurs du connecteur de la troisième

centaine vers le haut et autour de 44.

Les contacts privés de la banque P sont multipliés par

le groupe de sélecteurs auquel une ligne est également

multipliée. Lorsqu'une ligne est occupée, le contact privé

correspondant est mis à la masse par le curseur privé

de l'interrupteur qui utilise la ligne. Si un autre sélecteur

tente d'accéder à la même ligne, voici ce qui se

produit : lorsque l'impulsion rotative arrive sur la ligne, elle

soulève l'aimant rotatif et fait tourner les curseurs en contact

avec la banque. Mais dès que le curseur privé L' heurte

le contact de masse, le levier 103 étant fermé, l'aimant

privé PM se soulève et s'accroche à l'extrémité

du levier 108. Lorsque l'aimant rotatif se relâche, 105 peut reculer

légèrement, mais pas suffisamment pour actionner l'interrupteur

latéral, laissant la ligne intacte. Les autres impulsions ne

feraient aucun mal. Pour sortir de cette situation, l'abonné

raccrochait simplement, comme d'habitude. Ceci mettait à la terre

le relais vertical, puis le relais rotatif, puis libérait le

relais vertical, puis le relais rotatif. Une fois le relais vertical

mis à la terre, le contact 100 reliant l'aimant du relais rotatif

à la ligne était fermé. La mise à la terre

du relais rotatif tirait l'aimant du relais rotatif vers le haut, libérant

ainsi les crans, poussant un levier sous un crochet situé sur

le levier du relais vertical. Lorsque le relais vertical était

relâché, ce crochet descendait par-dessus le levier des

crans, les verrouillant ainsi hors des dents du cliquet. Le relâchement

du relais rotatif laissait l'arbre tourner et revenait à la normale.

La ligne normale, par laquelle les appels entrants vers tout abonné

sont reçus, passe par l'interrupteur d'arrêt K" situé

en haut de l'arbre. Si la ligne appelée est occupée après

un appel, cet interrupteur s'ouvrira et l'abonné appelant remarquera

que sa sonnerie sonne ouverte, comme c'était le cas pour les

appels effectués par des magnétos en série et des

générateurs manuels.

La Société

du Central Téléphonique Automatique

À l'automne 1897, Almon B. Strowger, le fondateur du système,

quitta le Central Téléphonique Automatique Strowger et

se rendit en Floride pour se refaire une santé, qui déclinait

depuis un certain temps.

Le 28 janvier 1897, la Société du

Central Téléphonique Automatique, Ltd., de Washington,

D.C., fut créée pour exploiter le secteur du téléphone

automatique. Auparavant, elle portait le nom de « Drawbaugh

Telephone & Electric Appliance Company, Ltd., de Baltimore,

Maryland et Londres, Angleterre ». Le colonel T. W. Tyrer,

de Washington, D.C., en était le surintendant général

et l'âme dirigeante. Il avait pour associés John Bauernschmidt,

vice-président, et Joshua Horner, tous deux de Baltimore. Cette

société avait pour objectif de vendre les appareils fabriqués

par la société Strowger et, à cette fin, elle a

conclu des accords avec cette dernière à la date susmentionnée.

L'Automatic Telephone Exchange Company

devait agir en tant qu'agent aux États-Unis pour le central téléphonique

automatique Strowger. Elle devait verser une redevance de 3 $ par an

« pour chaque commutateur et équipement, tant que

ce commutateur et ce dispositif auxiliaire seraient en service »,

et installer 3 000 commutateurs la première année,

puis 2 000 supplémentaires chaque année pendant 10

ans. Les redevances différées devaient être de 6 %.

Le système

d'Augusta

En février 1897, la société Strowger commença

l'installation du dernier standard décrit à Augusta, en

Géorgie. À notre connaissance, il s'agissait du premier

tableau de distribution à être mis en service public, bien

qu'il ne disposât pas de la fonction de sélection automatique

de ligne principale, car il n'y avait qu'une seule ligne principale

par groupe.

L'utilisation de commutateurs primaires et secondaires doit être

soigneusement distinguée de la sélection automatique d'une

ligne principale non occupée. Les deux ne sont pas nécessairement

identiques, bien que, lorsque la sélection automatique de ligne

principale est utilisée, il faille utiliser deux ou plusieurs

jeux de commutateurs. Or, comme on le verra facilement, le principe

des commutateurs primaires et secondaires est peu pratique si l'on se

limite à une seule ligne principale par groupe.

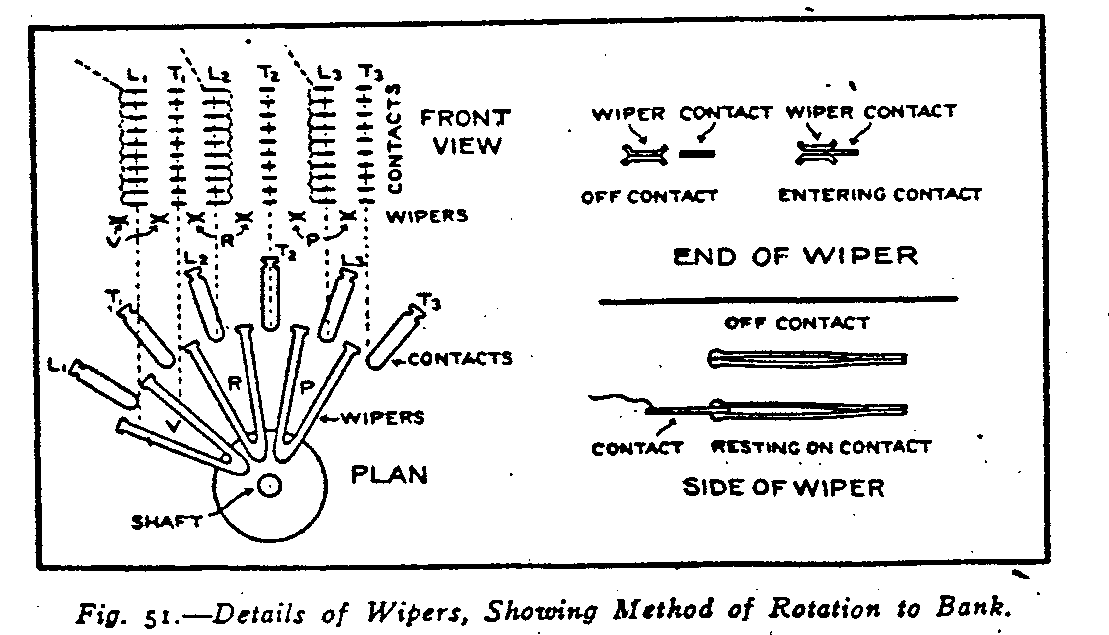

L'usine d'Augusta fut achevée en mars 1897 et présentait

de nombreux points intéressants, outre la disposition des commutateurs.

Il n'y avait pas de cordons de curseur sur les sélecteurs ni

sur les commutateurs primaires. La rotation des curseurs vers la banque

est illustrée à la figure 51.

Les contacts de la batterie étaient disposés en trois

groupes, chaque groupe étant composé de deux rangées

verticales de contacts. Tous les contacts de la rangée de gauche

(L) étaient reliés entre eux et connectés à

la ligne verticale du commutateur auquel la batterie appartient. Le

contact de droite (T) de chaque batterie était relié à

la ligne verticale menant à un connecteur d'un groupe de commutateurs

donné. Les rangées verticales du milieu (L et T) étaient

également réservées à la ligne rotative

et aux lignes principales, et les rangées de droite (L et T)

aux lignes privées. Les curseurs étaient en forme de U

et, en position normale, reposaient à l'emplacement indiqué

sur la vue de face. Si l'arbre était soulevé et tourné

d'un cran, tous les curseurs occupaient la rangée de contacts

la plus basse. Dans cette position, le curseur vertical V connectait

les deux contacts inférieurs des rangées L et T, projetant

ainsi la ligne verticale de l'abonné en connexion avec le tronc

vertical du premier groupe de commutateurs. Le curseur rotatif R connectait

également la ligne rotative au tronc rotatif en connectant les

deux contacts inférieurs des rangées L et T, tandis que

le curseur privé P faisait de même pour la ligne privée.

Les curseurs étaient constitués de deux ressorts, comme

le montre la partie détaillée de la figure 51, qui présente

des vues de face et de côté avec le curseur en contact

et hors contact. Lors du déplacement vertical pour atteindre

le niveau souhaité, les extrémités des curseurs

se trouvaient entre les rangées verticales, sans les toucher,

comme le montre le plan.

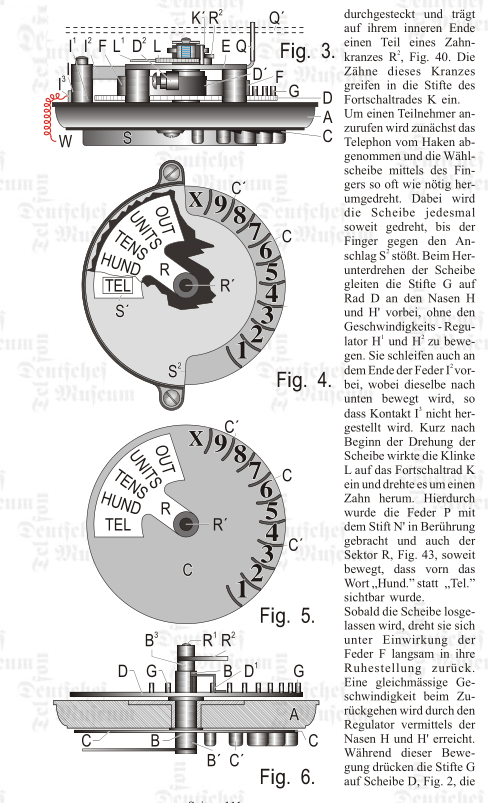

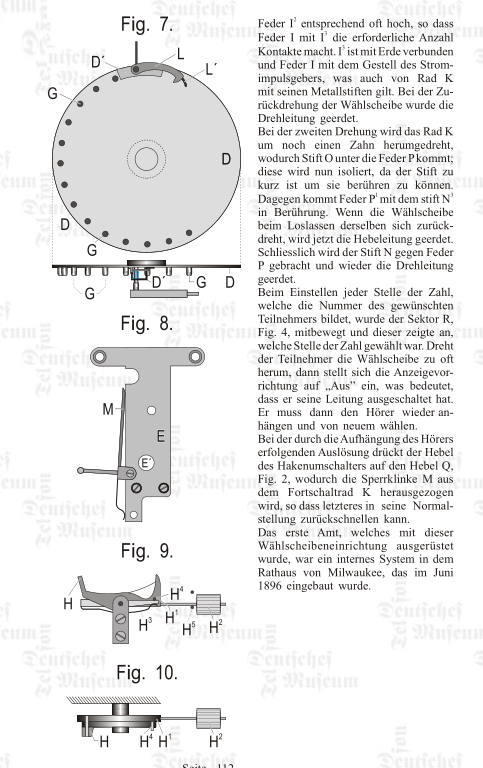

Le cadran utilisé était très similaire à

celui inventé et développé au printemps et à

l'été 1886, et couvert par le brevet US

597 062.

|

Le régulateur de vitesse était un dispositif

centrifuge, contrairement à l'échappement à ancre

lestée précédent. Il fonctionnait plus silencieusement

et offrait une meilleure régulation. Le cadran, portant les ergots,

était fixé à son axe par un emmanchement conique,

maintenu par une vis à métaux au centre de l'extrémité

de l'axe. Le cadran était isolé de l'axe par une couche

de fibre afin d'éviter tout risque de choc. Le frottement de

ce cône n'était pas suffisant pour empêcher le cadran

de glisser, ce qui risquait de fausser les chiffres. Pour remédier

à ce défaut, l'extrémité conique de l'axe

était recouverte de gomme-laque et de papier, puis le cadran

était replacé par-dessus. Cela empêchait le glissement,

mais rendait le retrait des cadrans plus difficile.

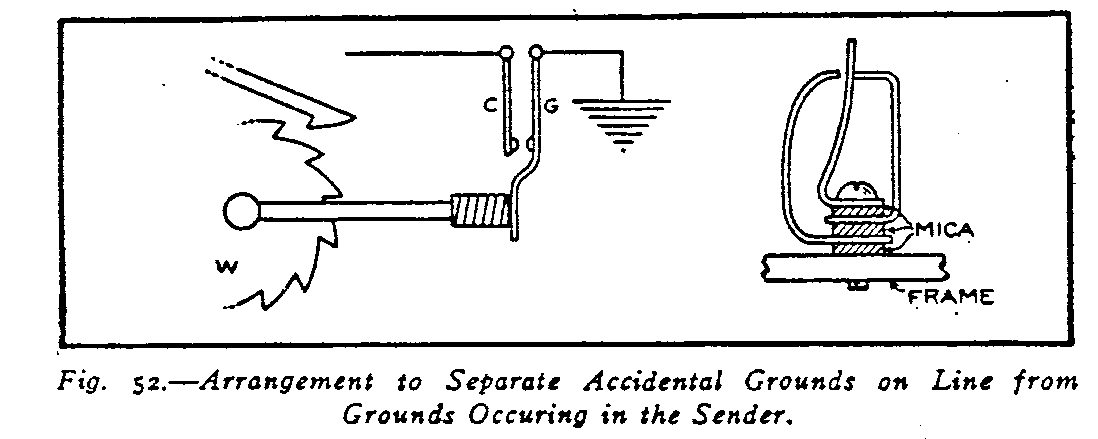

La connexion de terre n'était pas reliée en permanence

au mécanisme de l'émetteur, mais à un ressort isolé,

comme illustré à la figure 52. W représente la

roue en étoile, qui porte un levier isolé à son

extrémité.

Lorsque l'émetteur est en position normale, le récepteur

étant raccroché, cette extrémité isolée

s'appuie contre le ressort de terre et le maintient à l'écart

des circuits. Mais le premier mouvement du cadran tire la roue en étoile

vers la gauche et permet au ressort de terre A de toucher le ressort

C. Cette disposition visait à séparer les mises à

la terre accidentelles sur les lignes de celles se produisant dans l'émetteur.

Si une ligne se comportait comme si elle était mise à

la terre, mais uniquement pendant un appel, elle était presque

certainement présente dans l'appareil de l'abonné. Pour

la mise à la terre, le système ne dépendait pas

de la terre, mais utilisait un retour commun. Comme les aimants, chacun

d'une résistance de r6 ohms, étaient directement sur la

ligne, le courant de ligne devait être relativement important.

Dans le cas des lignes les plus longues, il fallait jusqu'à 6

volts pour forcer le courant requis (1 ampère) à traverser

la résistance. Cette tension étant trop élevée

pour les lignes plus courtes, des prises étaient prélevées

sur la batterie en différents points, ce qui produisait trois

tensions au-delà du maximum. Même cette régulation

n'était pas suffisamment précise, et on a dû recourir

à l'insertion d'une résistance supplémentaire dans

chacune des lignes les plus courtes afin de les égaliser avec

les lignes les plus longues de leur groupe de tension.

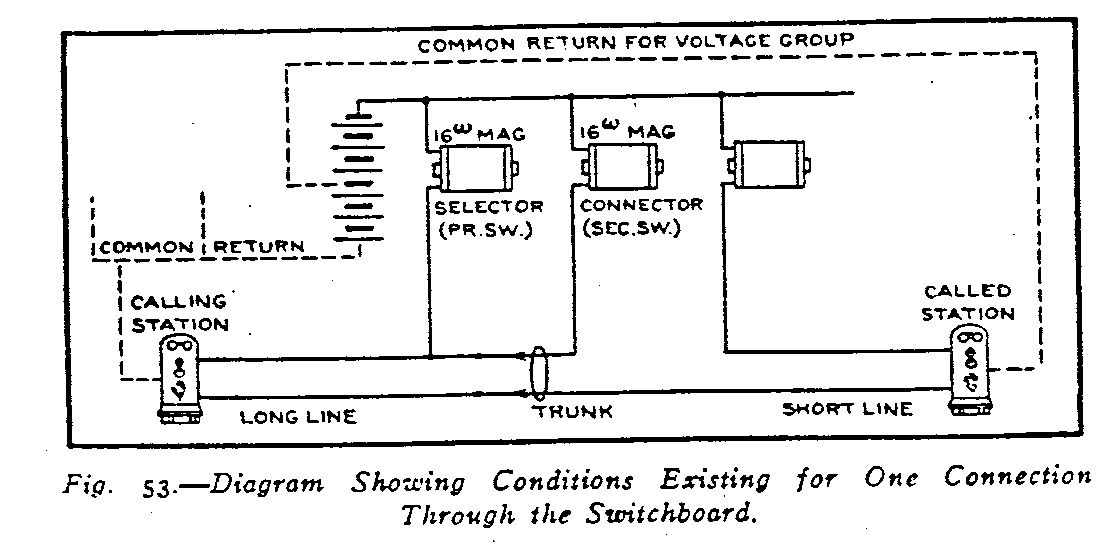

La figure 53 illustre les conditions d'une connexion via le tableau.

Chaque ligne d'abonné semblait métallique, et ce, du poste

au bureau.

Mais, dans le tableau, un côté de chaque ligne était

relié à la batterie négative par un aimant. L'autre

côté était relié au commutateur sans connexion

et fournissait une connexion directe à la ligne appelée.

Cette disposition provoquait une diaphonie, mais comme les utilisateurs

du téléphone n'avaient pas été habitués

au silence d'un circuit métallique transparent, aucune insatisfaction

notable n'a été constatée. La disposition des fils

de retour communs est également indiquée par des lignes

brisées. Il arrivait parfois que deux de ces lignes d'alimentation

de retour communes se croisent, ce qui déchargeait la partie

de la batterie située entre elles. Une batterie de stockage «

américaine » a été utilisée, ce qui

constitue, à notre connaissance, le premier central automatique

public utilisant une batterie secondaire.

Comme on pouvait s'y attendre, le courant élevé régnait.

Les interrupteurs provoquaient des problèmes en provoquant des

arcs électriques au point de fermeture de l'émetteur du

poste. Parfois, la chaleur était suffisamment forte pour déformer

un ressort. Les téléphones ne possédaient pas de

contacts en platine, mais les interrupteurs en étaient équipés.

De ce fait, des problèmes de contact encrassés survenaient

dans les circuits de conversation et de sonnerie, qui ne pouvaient être

chargés par le système automatique. Lorsque du platine

était utilisé dans les interrupteurs, il était

soudé par roulage, et non riveté comme c'est le cas actuellement.

Certaines lignes allant à Summerville mesuraient 48 ou 6,5 km

de long, et on utilisait des aimants spéciaux de 70 à

50 ohms. Ces aimants plus sensibles devaient être utilisés,

car il était déconseillé de dépasser 96

volts. En novembre 1877, une ligne fut posée jusqu'aux écluses

du canal, à 11 km environ. Un retour par la terre fut utilisé.

Comme il était impossible de faire fonctionner les aimants sur

cette ligne, des relais furent installés pour les faire fonctionner

sur un circuit local. Il s'agit de l'un des premiers cas, sinon le premier,

d'utilisation de relais de ligne sur un tableau automatique en usage

public. La construction mécanique des interrupteurs était

assez rudimentaire. Des soudures servaient à relier certaines

pièces là où une pièce solide aurait dû

être réalisée. L'interrupteur latéral rudimentaire,

qui commandait l'essuie-glace privé, était simplement

la combinaison d'un ressort vertical mobile entre deux ressorts fixes,

tous maintenus par une vis et isolés l'un de l'autre par des

bagues et des plaques de mica.

(Voir schéma de droite, Fig. 52.) L'isolant en mica utilisé

pour séparer les ressorts se dégradait souvent. Cela était

probablement dû à l'utilisation d'acide lors de la soudure

des ressorts. Dans d'autres pièces, on utilisait de la fibre

non traitée, ce qui posait problème en absorbant l'humidité.

Ce problème est désormais évité en la faisant

bouillir dans de la paraffine et de la cire d'abeille et en évitant

d'utiliser de la fibre pour les grandes pièces. Comme les cadres

des interrupteurs formaient un côté du circuit, ils étaient

tous isolés les uns des autres et du cadre de support.

Certains travailleurs sur la carte ont affirmé que, dans certains

cas, les bobines magnétiques étaient défectueuses

par électrolyse, car les fils présentaient un aspect corrodé.

Mais cela est sans doute dû à l'utilisation d'acide pour

la soudure, car il est bien connu que de tels résultats sont

très susceptibles d'en résulter. Le frottement des axes,

parfois si important qu'il les empêchait de retomber lors du déclenchement,

causait des problèmes.

La capacité totale de cette carte était de 900 lignes,

mais seulement 400 furent installées. L'équipement fut

ensuite porté à 600.

Ce commutateur est particulièrement remarquable car il

s'agissait de la première installation publique de la première

tentative réussie des ingénieurs de Strowger pour s'éloigner

du principe de l'interrupteur unique.

Les tableaux manuels avaient été développés

sur le principe de l'interrupteur multiple.

Ce système permet à l'opérateur qui répond

à un appel d'accéder aux terminaux du central et de sélectionner

la ligne appelée. Si l'on remplace l'opérateur humain

par un commutateur doté du nombre approprié de curseurs

et que l'on place la rangée de contacts à la place des

prises multiples, on obtient le type de commutateur automatique utilisé

jusqu'alors.

L'ancêtre du standard multiple manuel était le tableau

de transfert, dans lequel l'opérateur qui répondait à

un appel le redirigeait vers l'emplacement du standard où se

trouvait la ligne appelée. Relativement économique, il

était lent à utiliser, car l'action concertée de

deux opérateurs était nécessaire pour fermer le

circuit. Si l'on remplace l'opérateur qui répond par un

sélecteur, capable de sélectionner le groupe souhaité,

et que l'on place le commutateur de connexion, capable de sélectionner

la ligne de ce groupe, on retrouve l'idée qui sous-tend le tableau

Augusta.

Comme le tableau de transfert, il est moins coûteux. Contrairement

au le tableau de transfert, il est tout aussi rapide que les anciens

systèmes à commutateur unique.

La raison réside dans la rapidité uniforme des actions

mécaniques et électriques, qui ne sont pas soumises aux

délais variables qui assaillent les êtres humains. Le sélecteur

automatique obtiendra une ligne dans un certain délai ou ne l'obtiendra

pas du tout.

Il n'y a aucune possibilité de deviner après un délai

raisonnable.

En mars 1897, M. B. G. Dunham commença à travailler

pour les spécialistes de l'automatisme à Augusta, en Géorgie.

M. Dunham était originaire de l'Iowa et avait suivi un cours

de génie électrique à l'Iowa State College d'Ames.

La carte Augusta a démontré que le principe de la jonction

est le bon pour les automates.

Le problème suivant était de savoir comment obtenir

plus d'une jonction pour chaque centaine.

Il serait facile de doter le sélecteur de plusieurs contacts

par rangée, chaque contact représentant une ligne principale,

toutes les jonctions d'un niveau donné aboutissant à la

même centaine. Chacune de ces jonctions se terminerait par un

commutateur de connexion.

Si, en remontant un sélecteur jusqu'à la centaine souhaitée

et en le tournant d'un cran, la première jonction s'avérait

occupée, les curseurs du commutateur pouvaient être tournés

d'un cran, puis d'un autre, et ainsi de suite jusqu'à obtenir

une jonction non occupée. Bien que cela paraisse simple, le problème

s'est avéré complexe.

L'un des principes de conception automatique désormais clairement

établis est que l'abonné ne doit pas être tenu d'effectuer

des opérations nécessitant une quelconque connaissance

du système : le système doit être conçu

de manière à ce que toute personne puisse l'utiliser correctement

dès le premier essai, après avoir lu des instructions

simples. Ce principe limitait la sélection d'une ligne non occupée

aux moyens disponibles par l'utilisation normale du cadran et, bien

sûr, il était évident que l'abonné On ne

pouvait pas faire appel à eux pour aider consciemment à

son fonctionnement.

Le 1er juin 1897, les ingénieurs de la société

Strowger firent leurs premières expériences avec un moyen

de sélection de ligne non occupée.

Ils proposèrent d'insérer un « 0 »

dans chaque nombre juste après le chiffre des centaines.

Ainsi, le nombre 243 apparaîtrait dans le répertoire sous

la forme « 2048 ». Le chiffre des centaines servait

à élever les curseurs du sélecteur au niveau approprié

correspondant au chiffre des centaines. Le chiffre « 0 »

servait à donner des impulsions rotatives à l'arbre du

sélecteur. Dès l'atteinte du premier tronc non occupé,

le courant était coupé, de sorte que les impulsions restantes

ne causaient aucun dommage. Les deux derniers chiffres servaient à

actionner le connecteur de la même manière que sur la carte

Augusta.

Organisation

de l'entreprise

Les contrats préliminaires de janvier 1897 entre le central téléphonique

automatique Strowger et l'Automatic Telephone Exchange Company furent

suivis d'un autre contrat signé le 10 août 1897.

L'ancienne société se consacra alors plus activement que

jamais au développement et, à l'automne 1897 et au printemps

1898, elle constitua plusieurs panneaux d'exposition permettant de démontrer

le système et de générer des contrats.

L'un d'eux était équipé de plusieurs lignes inter-groupes,

la sélection de la ligne non occupée se faisant selon

le schéma « 0 » décrit précédemment.

Une autre solution avait été envisagée pour garantir

cette sélection, mais jugée peu pratique : le courant

de la batterie interrompue serait fourni par une machine au central,

au lieu d'être assuré par la touche supplémentaire

du cadran.

Mais en raison de la nécessité de faire fonctionner l'interrupteur

en permanence, cette solution fut jugée peu pratique. L'un des

panneaux exposés avait des aimants pontés.

Le 27 janvier 1898, un contrat fut signé entre la société

Strowger et l'Automatic Telephone Exchange

Company, portant sur la fabrication par la première et

l'exploitation des centraux par la seconde.

Le 12 mars 1898, M. A. E. Keith entreprit un voyage en Europe concernant

des redevances étrangères. Il emmena avec lui quelques

panneaux d'exposition et en présenta le fonctionnement à

Londres.

En juin 1895, un tableau de 400 lignes fut installé à

Washington, New York, remplaçant celui de 200 lignes installé

en mai 1890.

Au début de ses projets d'exploitation, l'Automatic Telephone

Exchange Company de Washington, DC, fut rattachée à son

territoire des États-Unis.

Le 1er octobre 1898, un contrat fut attribué à la New

England Automatic Telephone Exchange Company pour l'exploitation du

système Strowbridge en Angleterre.

Le 16 décembre, un contrat similaire fut attribué à

la Pacificic Automatic Telephone Exchange Company.

1898

Le système Strowger à 1 000 lignes

Novembre et décembre 1898 furent consacrés par

la société Strowger à la refonte du système

à 1 000 lignes.

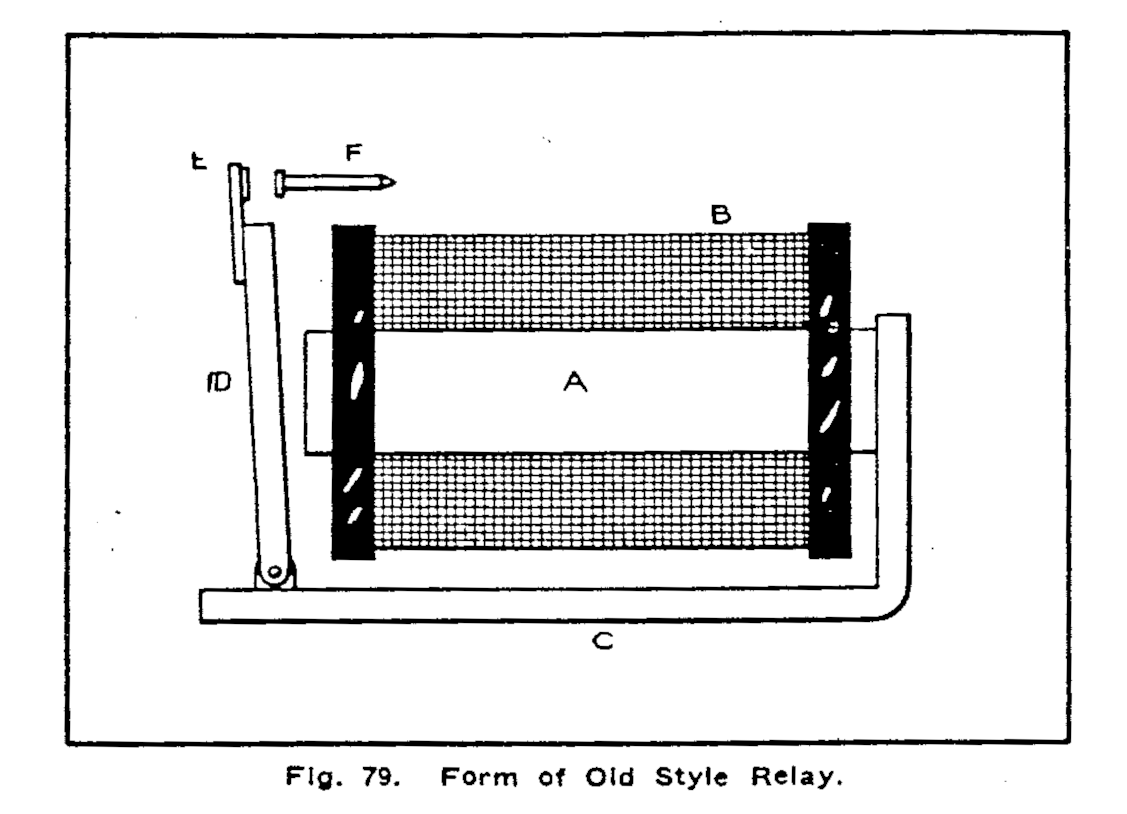

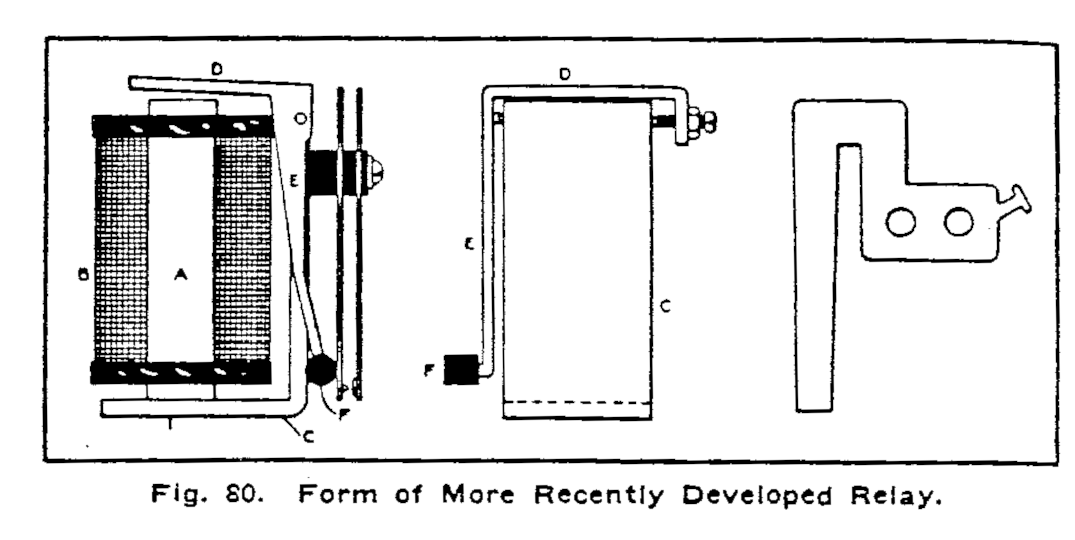

Le commutateur, cet accessoire essentiel du sélecteur et du connecteur

modernes, fut introduit à cette époque. Il répondait

au besoin de regrouper les opérations auxiliaires en un seul

groupe compact, contrôlé avec certitude par un seul aimant.

Nous avons déjà vu ses débuts.

Un autre changement important était la commutation

des deux fils de ligne au lieu d'un seul comme auparavant. Les principaux

conducteurs (vertical et rotatif) étaient toujours allumés,

mais pontés. Le circuit de communication était donc parfaitement

opérationnel.

Le relais était utilisé pour la déconnexion. La

batterie était divisée en trois parties : 100 contacts

pour les lignes privées, 100 pour les lignes verticales et 100

pour les lignes rotatives. Comme nombre de ces caractéristiques

apparaîtront dans la nouvelle barbe de Bedford, elles ne seront

pas décrites plus en détail ici.

Pour régler certains différends survenus entre les deux

sociétés (société

Strowger et Automatic Telephone Exchange

Company), un autre contrat fut signé le 1er janvier 1899.

Dans ce contrat, la question des redevances était réglée.

Mais les deux sociétés ne semblaient pas pouvoir faire

des affaires de manière mutuellement satisfaisante, car la société

de Washington intenta une action en justice contre la société

Strowger.

Le procès de la société de Washington fut réglé

à l'amiable par des accords conclus le 11 juin. 1899, par lequel

l'Automatic Telephone Exchange Company

devait gérer l'ensemble de l'activité, y compris la fabrication.

La société Strowger accepta

de céder l'ensemble de ses activités et de sa correspondance

à la société Ashington et lui accorda une option

sur les brevets étrangers, tout en conservant le droit d'utiliser

des commutateurs automatiques dans le comté de Cook, en Illinois.

L'Automatic Telephone Exchange Company rejeta sa plainte et assuma la

responsabilité du procès Strowger.

Conformément à ce qui précède, le 21 juin

1899, la société Ashington prit en charge l'usine de Chicago.

La société Strowger, ayant obtenu un contrat pour une

carte destinée à Berlin, en Allemagne, passa l'été

1899 à la construction d'une carte de 400 lignes pour honorer

la commande. En août et septembre, la carte fut expédiée.

Elle était équipée d'une liaison automatique selon

le schéma « 0 ».

En octobre, M. E. A. Mellinger et R. R. Landon commencèrent l'installation

du tableau, qui fut mis en service en mai 1899. Ce tableau fonctionna

jusqu'en 1903, date à laquelle il fut remplacé par un

tableau plus grand de type ultérieur.

En octobre 1899, M. B. G. Dunham, qui travaillait à Augusta,

en Géorgie, à l'usine automatique de l'Augusta Telephone

& Electric Company, commença à travailler pour l'Automatic

Telephone Exchange Company.

Les ingénieurs de la société Strowger continuèrent

à travailler sur le problème de la sélection automatique

des lignes non occupées, ce qui était alors une nécessité

absolue.

En novembre 1899, ils produisirent un sélecteur performant doté

d'un sélecteur rotatif, évitant ainsi l'insertion du « 0 »

dans le numéro. Un petit central fut construit et mis en service

dans les bureaux de l'entreprise en novembre 1899.

Le 11 décembre 1900, l'Automatic Telephone Exchange Company a

transféré son usine à Baltimore, dans le Maryland,

constatant qu'il n'était pas possible de travailler à

distance de manière satisfaisante.

Mais finalement, la société de Washington a abandonné

la lutte et a tout revendu à la société Strowger.

Cela a eu lieu les 5 et 9 juin 1900. L'usine a été transférée

à Chicago le 10 juin.

Durant son existence, l'Automatic Telephone Exchange Company avait installé

des centraux intérieurs à Washington, D.C., à la

Maison Blanche, au Bureau des études géodésiques,

au Times Building et au Bliss Building, ainsi qu'à Yuma, en Arizona.

En décembre 1900, l'entreprise a fait faillite et a été

placée sous séquestre.

En 1900, la société Strowger commença à

fabriquer ses propres émetteurs améliorés.

M. B. G. Dunham, qui avait été muté de la société

de Washington au moment du règlement final, quitta cette dernière

à la fin du mois d'août 1900 pour occuper un poste à

l'usine automatique d'Augusta, en Géorgie.

Le système

de New Bedford à 10 000 lignes

L'année 1900 est marquée par la production du standard

téléphonique pour New Bedford. Mass., qui intégrait

pour la première fois dans un central public le principe de la

répartition automatique des lignes.

Il avait une capacité maximale de 10 000 lignes et

utilisait des premiers sélecteurs, des seconds sélecteurs

et des connecteurs. Cependant, seuls quatre mille étaient installés,

chacun ayant 900 lignes.

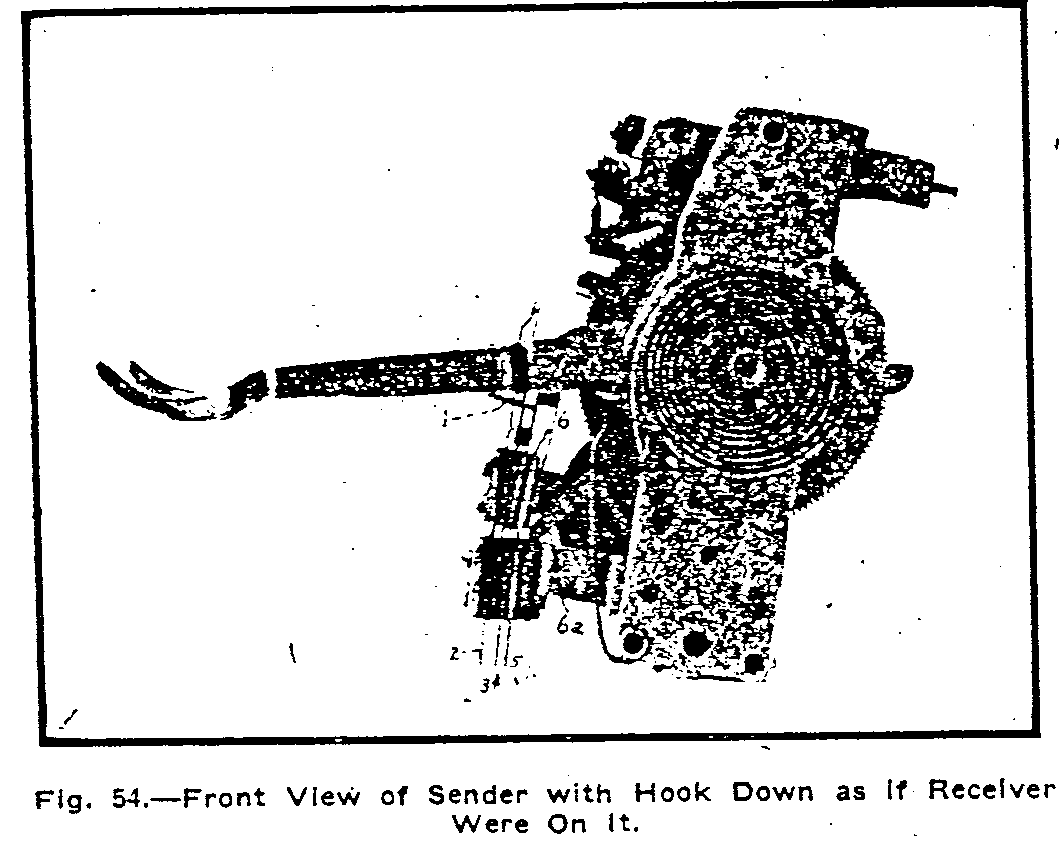

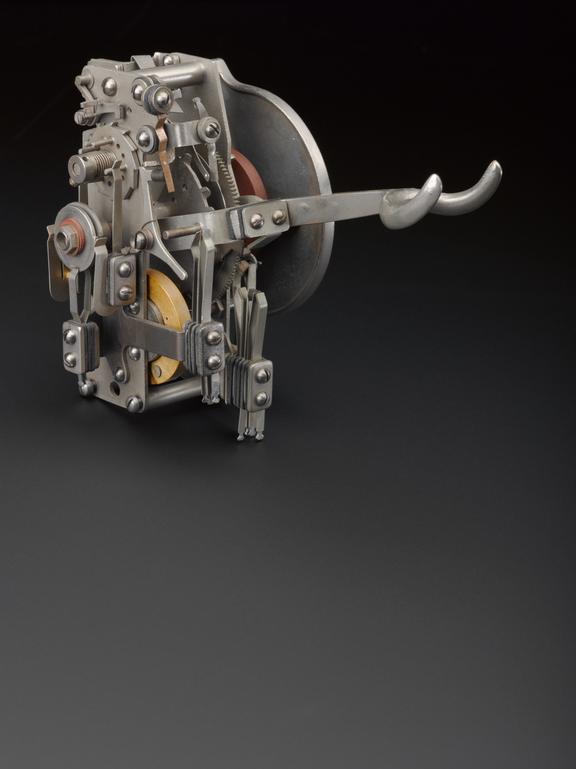

L'émetteur du poste ( cadran) est illustré aux figures

54, 55 et 56.

La figure 54 est une vue de face, levier abaissé, comme si le

récepteur était accroché.

Le cadran a été retiré, mais le cône sur

lequel il s'insère est visible au centre du ressort spiral. Les

ressorts des crochets sont les numéros 2, 3, 4, 5 et 6. La pièce

1, en contact avec 4, est isolée de la partie exposée

du crochet, mais connectée électriquement au châssis.

La pièce 6a, connectée à 6, s'étend vers

l'axe du cadran, de sorte qu'en position normale, une goupille de la

roue dentée du cadran repose contre elle.

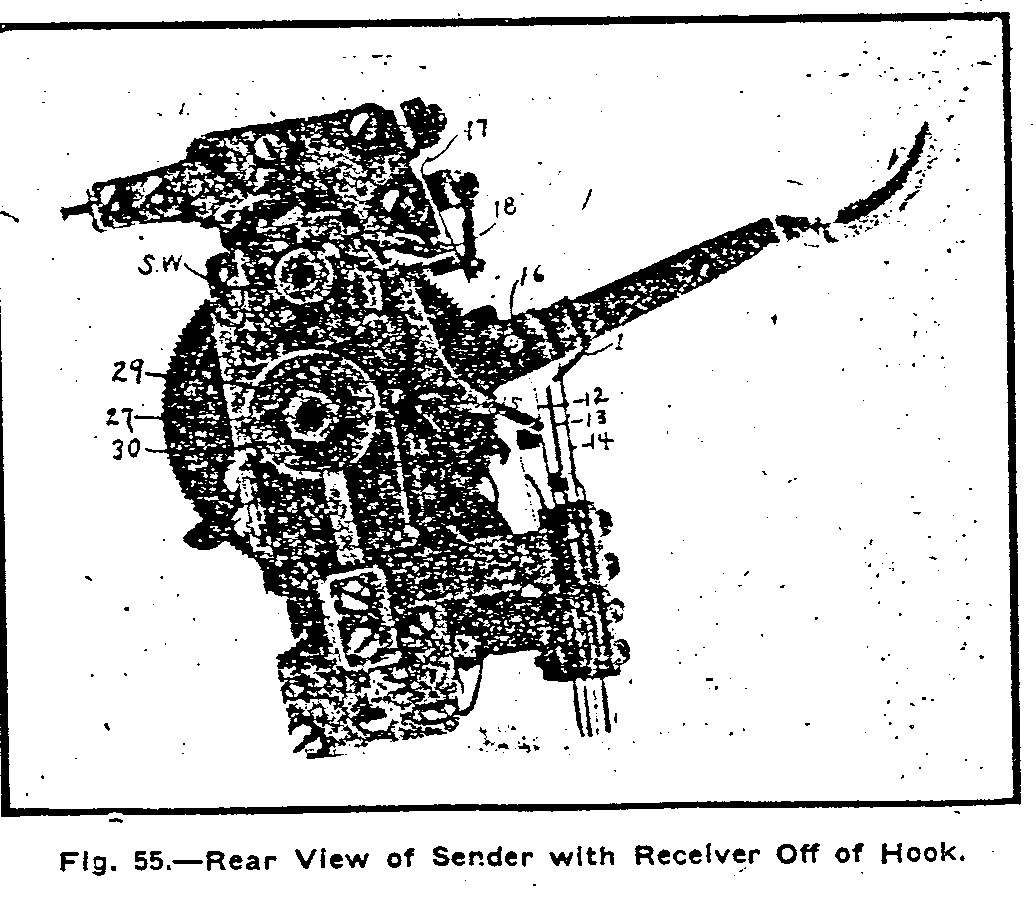

La figure 55 montre l'arrière de l'émetteur, crochet relevé ;

12, 13 et 14 sont les ressorts de déclenchement ; 15 est

le cran de la roue étoilée, S. W., et 16 est la goupille

du levier à crochet, qui actionne le déclenchement de

la roue étoilée et des ressorts. Juste à gauche

des ressorts de déclenchement, une partie du régulateur

est visible.

L'inverseur, 29 et 30, est constitué de deux disques montés

sur l'axe du cadran, mais isolés de celui-ci et l'un de l'autre.

Chacun a la moitié de son bord découpé de sorte

qu'en position de repos, le ressort 28 repose sur 29 et 27 sur 30. Mais

lorsque le cadran est tourné en tirant sur un chiffre, les deux

contacts du ressort sont inversé, 28 reposant sur le bord de

30, et 27 sur 29.

Le ressort 31 est en contact permanent avec le disque 29. Un ressort

32 est en contact permanent avec le disque 30, mais, comme sur la photo,

il est masqué par le ressort 31.

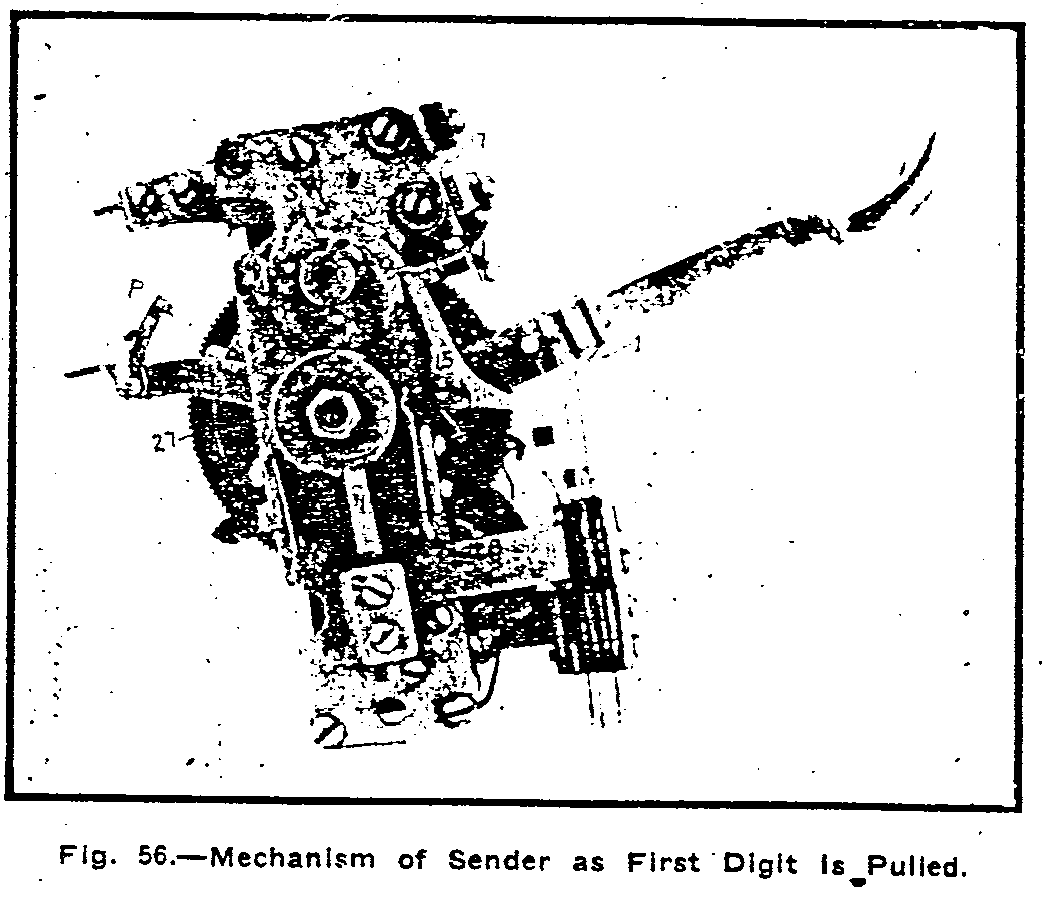

La figure 56 montre le mécanisme en train de tirer le premier

doigt. Le bras portant le cliquet P est fixé rigidement à

l'arbre du distributeur. Le cliquet agit sur la roue étoilée

S, la déplaçant d'un cran à chaque traction. Le

récepteur est représenté en action.

La terre est reliée au ressort 17. Lorsque le

crochet est abaissé et avant que le premier chiffre ne soit tiré

(Fig. 56), le cliquet 15 repose sur une dent de l'étoile S.W.,

comme illustré. La tête isolée du cliquet 15 éloigne

le ressort de terre 17 du contact 18, ce dernier constituant la connexion

de terre commune à tout le câblage de l'instrument. Mais

lorsque le premier chiffre est tiré (Fig. 56), le cliquet retombe,

permettant au ressort de terre de toucher le contact 18.

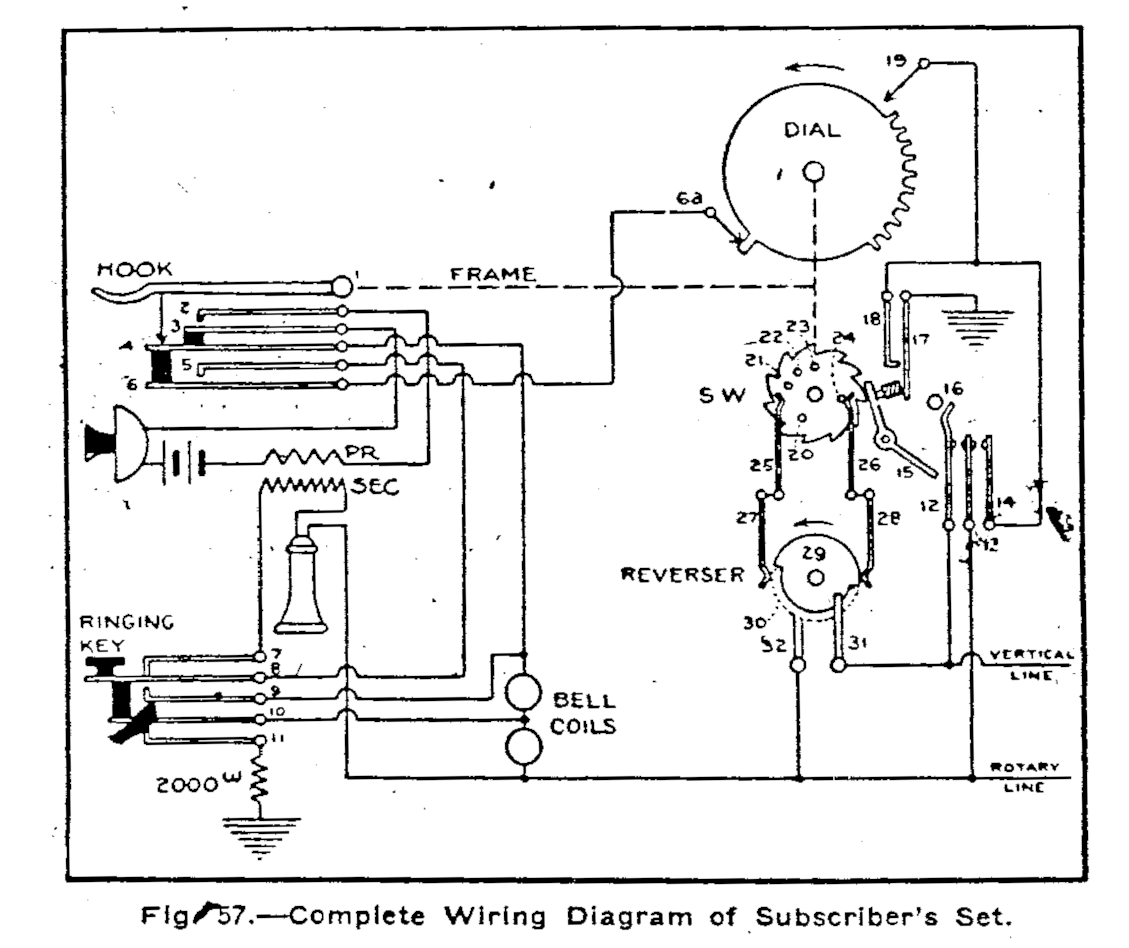

Le câblage complet du poste est illustré à la Fig.

57, toutes les pièces étant numérotées conformément

aux trois illustrations précédentes.

Le poste vocal se compose d'un circuit primaire de batterie local, avec

émetteur, batterie et primaire de bobine d'induction reliés

aux ressorts 2 et 3 du crochet. Circuit secondaire, composé du

récepteur et du secondaire de la bobine d'induction, relié

à la ligne rotative par le ressort 7 de la touche de sonnerie.

Ce dernier est normalement en contact avec le ressort 8, qui est relié

au ressort 5 du crochet. La sonnerie est connectée à la

ligne rotative par le ressort 4 du crochet, qui est normalement relié

au cadre par le contact 1, puis revient à la ligne verticale

par la broche 24, le ressort 26, le ressort 28, le disque 29 et le ressort

31. La ligne rotative est donc la borne commune aux circuits de sonnerie

et de récepteur, tandis que la ligne verticale est commutée

de la sonnerie au récepteur par le crochet.

Pour émettre un appel, le récepteur est décroché,

ce qui met la sonnerie hors circuit et le récepteur sous tension.

Le circuit du récepteur est complété jusqu'à

la verticale par le chemin suivant : 7, 8, 5, 6, 6 a, cadran, cadre,

étoile, 24, 2G, 28, 29 ; 31, jusqu'à la verticale.

Lorsque le cadran tourne sur le premier chiffre, le contact 6a est rompu,

déconnectant les lignes verticale et rotative. Le ressort 19

du talon denté du cadran n'est pas en contact lors de ce mouvement.

L'inverseur 29 étant situé sur l'axe du cadran, il se

déplace également vers la gauche du même angle.

Simultanément, le cliquet P (Fig. 55, 56, 57) s'enfonce dans

une encoche, mettant à la masse 18 et retirant également

la broche 24 du ressort 26, ce qui amène la broche 21 à

toucher le ressort 25. Lorsque le cadran revient en arrière,

dans le sens inverse de la flèche, le ressort 19 établit

une série de contacts reliant la ligne verticale à la

masse sur le trajet du cadran au cadre, S. W., 21, 25, 27, 29, 31, jusqu'à

la ligne verticale.

Juste avant la dernière impulsion, l'inverseur 29 modifie la

connexion afin d'amener l'impulsion sur la ligne rotative.

Les deuxième et troisième chiffres sont

tirés de la même manière, les impulsions provenant

respectivement des broches 22 et 23 du cadran.

Chaque traction sur le cadran fait tourner la roue étoilée

d'un cran. En tirant sur le quatrième chiffre, la roue étoilée

est tirée de sorte que la broche 23 est dégagée

du ressort 25 et que la broche 20 repose sous le ressort 26. La série

d'impulsions passe alors par la ligne de rotation, aboutissant à

une seule impulsion verticale. La raison de ce phénomène

sera expliquée lors de la commutation des interrupteurs au centre.

Pour sonner, on appuie sur la touche de sonnerie. Cela connecte la sonnerie

à la ligne et met son centre à la terre via 2000 ohms,

coupant ainsi le récepteur. Pour libérer le récepteur,

il suffit de suspendre le récepteur au crochet, ce qui fait descendre

la broche 16. Ceci ferme momentanément les trois ressorts 12,

13 et 14, court-circuitant et mettant à la terre les lignes verticales

et rotatives. La broche 16 appuie également sur le cran 15' de

la roue en étoile, lui permettant de revenir à sa position

initiale par la force du ressort 17, hors contact 18, libérant

ainsi l'appareil de la terre.

En résumé, les fonctions de l'émetteur sont les

suivantes :

1. Commutation des circuits de conversation et de sonnerie comme dans

tout téléphone local à batterie. 2. En actionnant

le cadran, déconnectez le circuit du récepteur et mettez

les lignes à la terre selon le code suivant :

Premier chiffre, ligne V - - - - - - - - Ligne R -

Deuxième chiffre, ligne V - - - - - - Ligne R -

Troisième chiffre, ligne V - - - - ~ - - Ligne R -

Quatrième chiffre, ligne R - - - - - Ligne V -

Pour sonner, branchez la sonnette sur la ligne au lieu du récepteur

et reliez le centre de ses enroulements à la terre sous 2 000 ohms.

· Pour libérer le récepteur, mettez à la

terre les lignes verticale et rotative, puis réinitialisez la

roue en étoile.

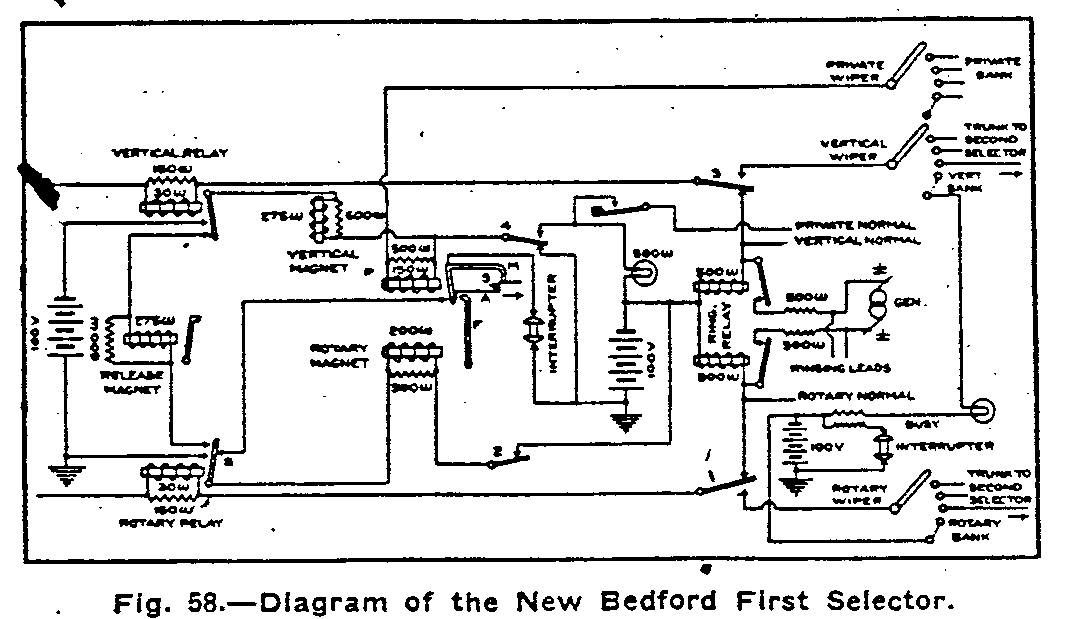

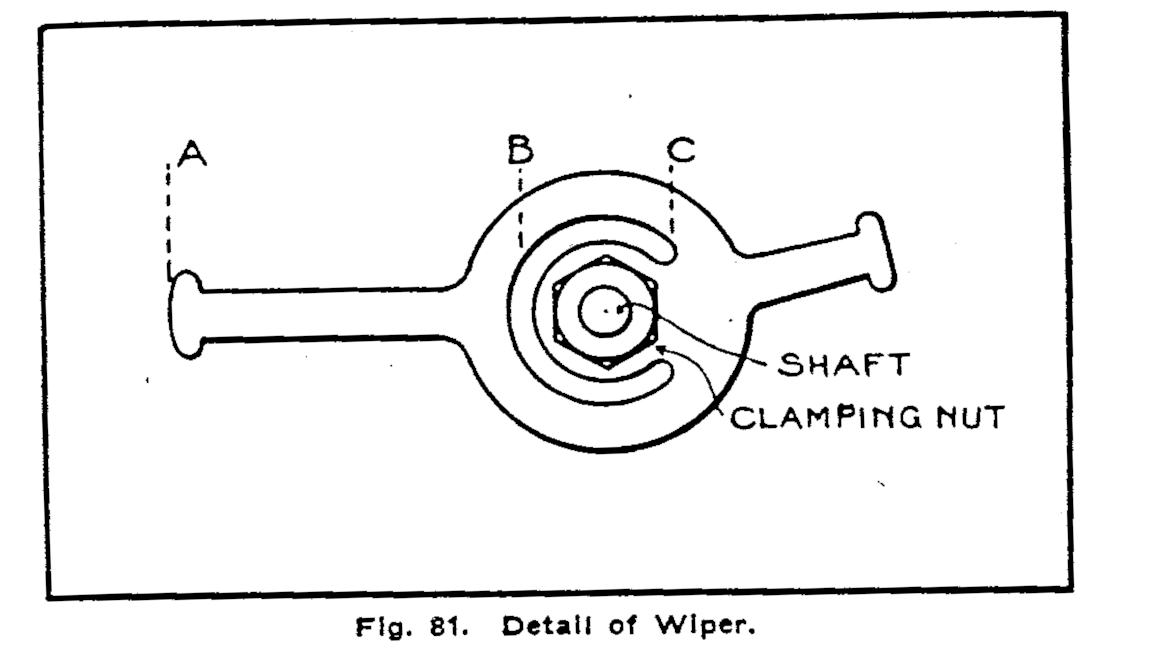

Le premier sélecteur de New Bedford est illustré

sur le schéma de la figure 58.

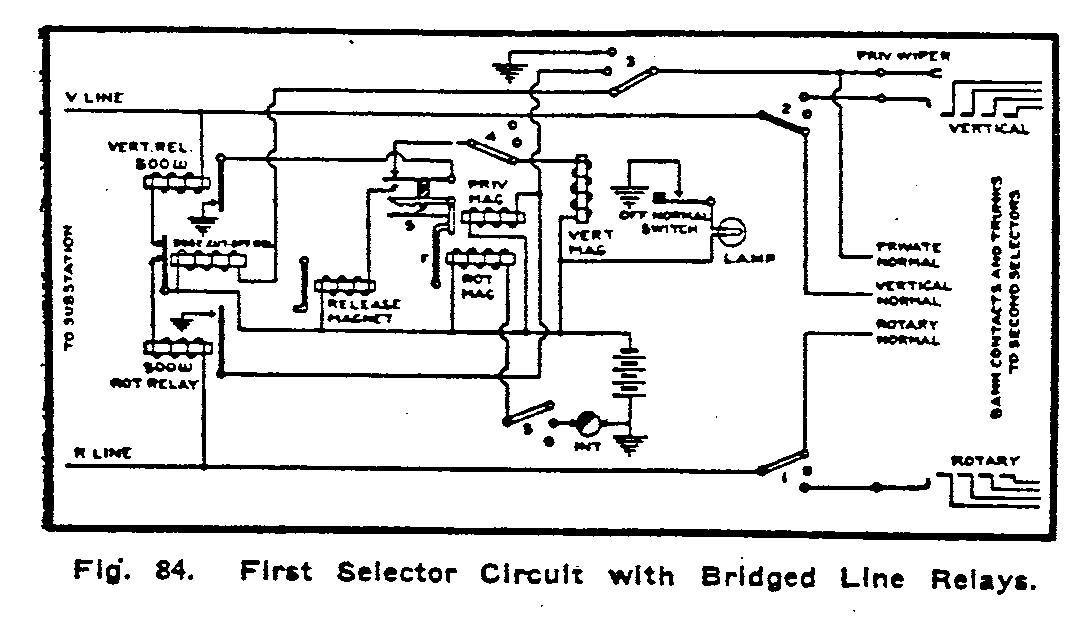

Deux relais, un vertical et un rotatif, sont placés en série

avec la ligne de l'abonné. Ils sont de faible résistance

(30 ohms) et shuntés par une résistance non inductive

de 150 ohms afin de permettre le passage du courant de conversation

avec une impédance aussi faible que possible. Chacun est normalement

alimenté par la batterie via l'un des deux relais de sonnerie

de 500 ohms. Le relais vertical contrôle le flux de courant à

travers l'aimant vertical, ce dernier ayant pour fonction de soulever

l'arbre d'essuie-glace portant les essuie-glaces privés, verticaux

et rotatifs. Le relais rotatif contrôle l'aimant rotatif, dont

la fonction est de faire tourner l'arbre d'essuie-glace. Les deux relais

de ligne comportent chacun un contact auxiliaire menant à l'aimant

de déclenchement.

Si les relais de ligne (vertical et rotatif) sont actionnés simultanément,

l'aimant de déclenchement est excité, ce qui libère

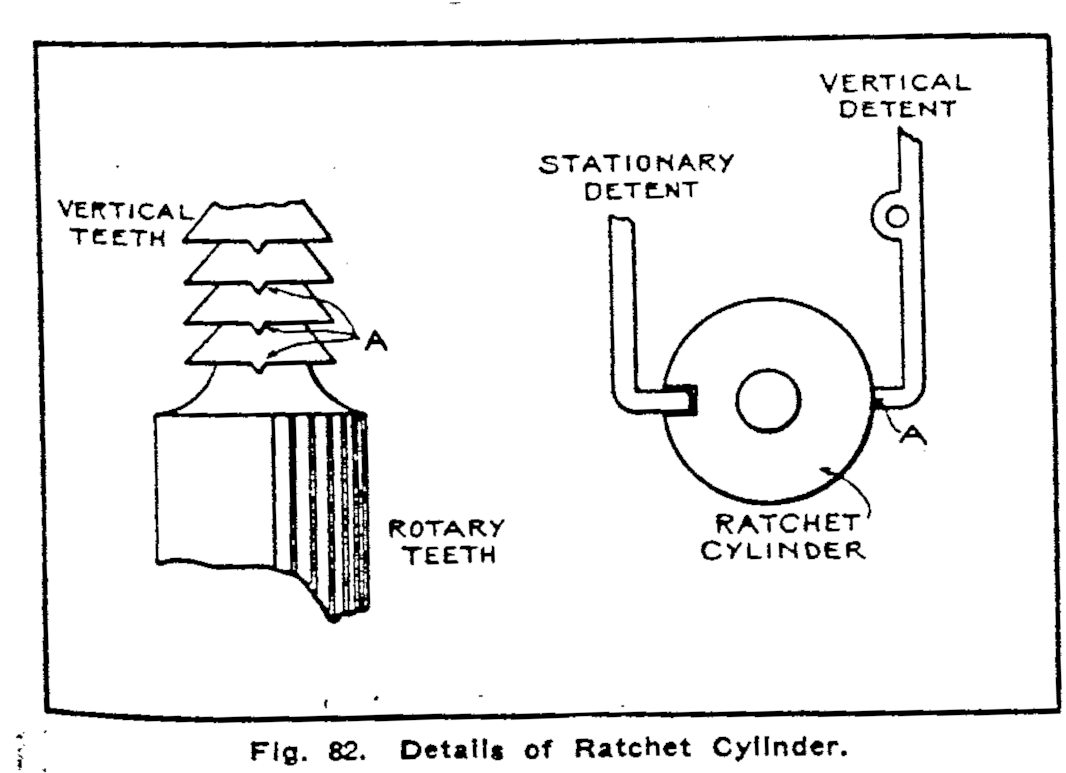

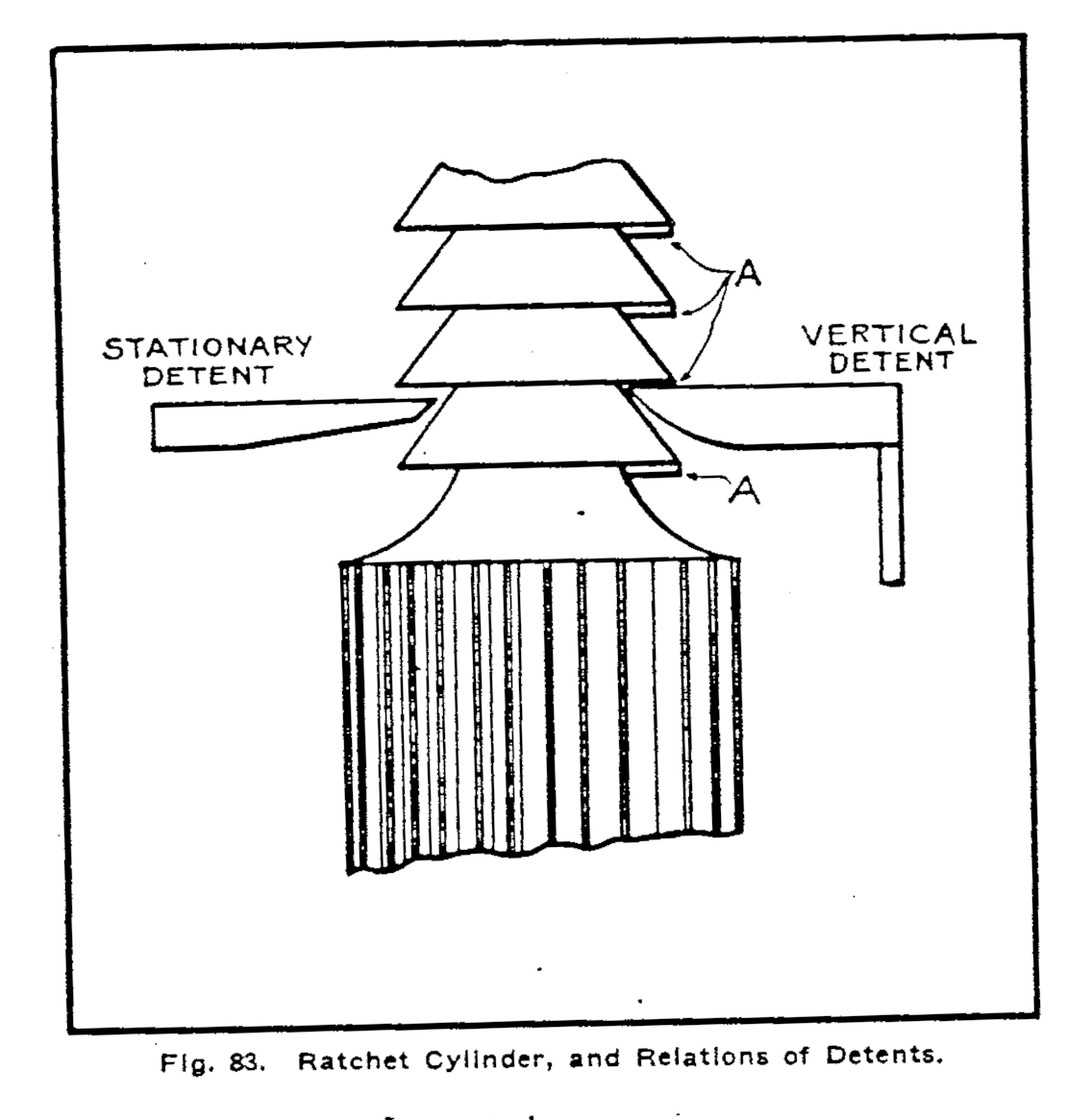

les crans verticaux et rotatifs du cylindre à cliquet.

L'interrupteur latéral est composé de quatre éléments,

numérotés 1, 2, 3 et 4. Dans la machine, les quatre éléments

sont montés de manière compacte au même endroit,

bien que, sur le schéma, ils soient séparés pour

simplifier le dessin des circuits. Chacun est représenté

dans sa position initiale. « S » représente

l'extrémité du levier de l'interrupteur latéral

et repose dans l'angle du ressort A, fixé à l'armature

de l'aimant P. Un ressort tend à déplacer le levier de

l'interrupteur latéral S vers la droite, comme indiqué

par la flèche, et, s'il était autorisé à

se déplacer, il commuterait tous les éléments en

deuxième position. L'aimant est relié au curseur, ainsi

qu'au ressort 4 de l'interrupteur latéral, de sorte qu'il est

normalement mis à la masse. « F4 » est

un doigt partant de l'armature du corps rotatif et réglé

de telle sorte que, lorsque ce dernier est alimenté, il appuie

sur l'armature de l'aimant.

L'interrupteur est maintenu en fonctionnement par un petit moteur. L'interrupteur

de coupure est actionné par un doigt sur le curseur. L'arbre,

de sorte que lorsque l'arbre est abaissé en position normale,

le contact est ouvert. Une seule impulsion vers le haut est nécessaire

pour fermer ce contact. Les normales verticale et rotative sont les

lignes des rangées de connecteurs par lesquelles les appels arrivent

sur cette ligne. Le contacteur privé occupe un contact dans la

rangée privée du commutateur de connecteur et sa position

correspond aux normales verticale et rotative.

Lors d'un appel, le premier chiffre est envoyé en mettant à

la terre la ligne verticale plusieurs fois, suivi d'une impulsion sur

le contacteur rotatif. Le mécanisme pour y parvenir a été

décrit précédemment. Les impulsions verticales

excitent le relais vertical, qui à son tour relève l'aimant

vertical, élevant ainsi les curseurs au niveau souhaité.

L'interrupteur hors tension place la batterie sur la normale privée,

empêchant ainsi d'autres personnes d'appeler cette ligne. L'impulsion

rotative actionne l'aimant rotatif une fois, ce qui fait tourner les

curseurs jusqu'à la première ligne principale du niveau

où ils se trouvent. En même temps Le doigt F de l'aimant

rotatif actionne l'armature de l'aimant privé, faisant passer

l'interrupteur latéral en deuxième position. Cela entraîne

plusieurs changements. Aux positions 1 et 3, il coupe les relais de

sonnerie de 500 ohms et les lignes normales, et connecte les lignes

verticales et rotatives directement aux essuie-glaces. À 2, il

coupe l'alimentation de l'aimant rotatif. À 4, il commute l'aimant

privé de la masse au négatif de la batterie via une lampe

de 500 ohms. Ce dernier place le contact privé correspondant

à la ligne principale occupée en état d'occupation,

de sorte qu'aucun autre sélecteur ne puisse s'y arrêter.

La batterie négative est l'état d'occupation. Si les premières

lignes principales avaient été occupées, la procédure

aurait été la suivante : l'impulsion rotative aurait

fait tourner les contacts jusqu'à ce qu'ils établissent

le premier contact, le contacteur de l'aimant rotatif F, appuyant également

sur l'armature de l'aimant privé. Ceci force S, le levier de

l'interrupteur latéral, à glisser sur l'épaulement

du ressort ?-1 et à heurter la pièce solide M, ce qui

l'empêche d'avancer. Ce léger mouvement n'est pas suffisant

pour affecter les éléments de l'interrupteur. Le contact

C est également fermé. Étant donné que le

tronc de tir est occupé, son contact d'impression sera «

actif » avec une batterie négative, et l'aimant privé

sera verrouillé. Lorsque le relais rotatif retombe après

l'impulsion unique, le contact B ferme le circuit de l'aimant rotatif.

L'interrupteur envoie alors un courant pulsé à l'aimant

rotatif, ce qui provoque le déplacement des curseurs. À

chaque impulsion, le doigt de l'armature rotative maintient l'armature

de l'aimant privé, tandis que le curseur privé glisse

d'un contact à l'autre. Entre les impulsions, le courant dans

l'aimant privé le maintient, empêchant ainsi le commutateur

latéral de fonctionner. Mais lorsqu'une ligne non occupée

est finalement trouvée, son contact privé est vide. L'aimant

privé n'a donc plus rien pour le retenir. La structure retombe,

coupant le contact C et permettant au commutateur latéral de

passer en deuxième position.

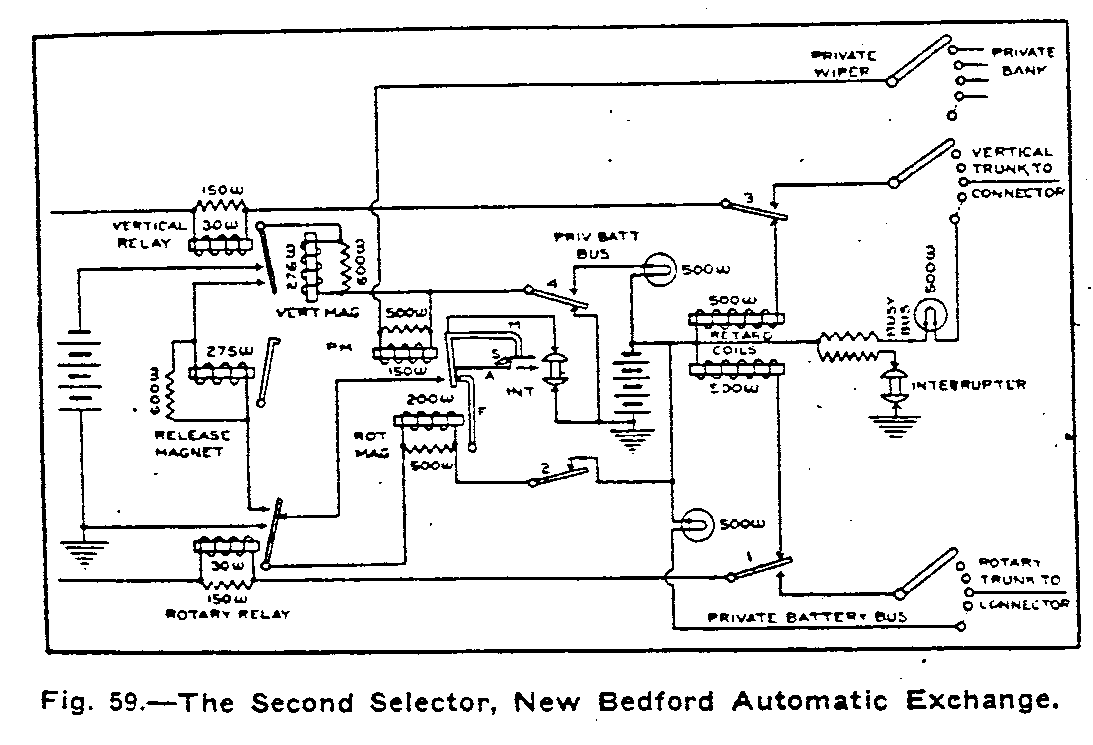

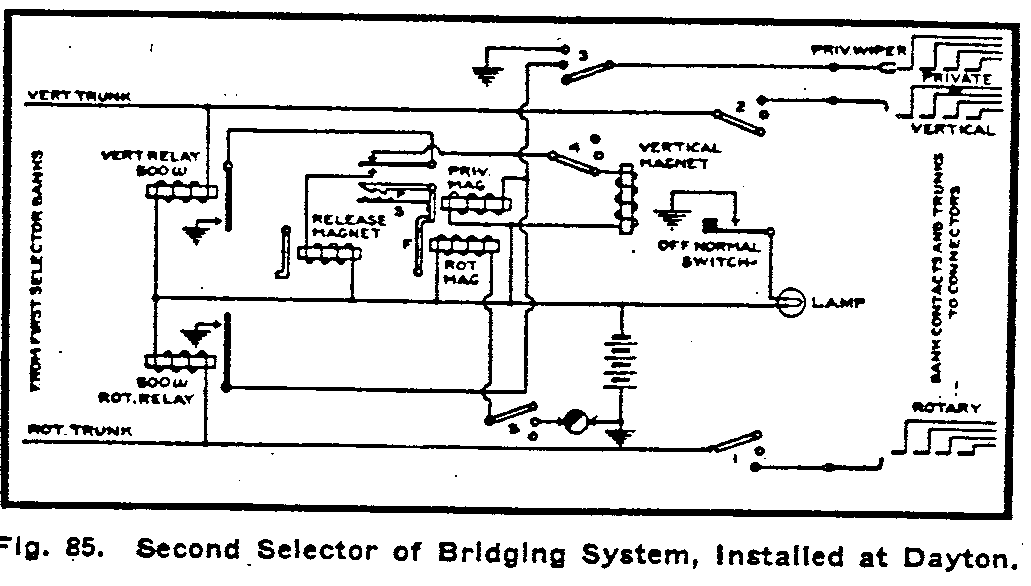

L'appel est alors dirigé vers un second sélecteur, illustré

à la figure 59.

Il est identique au premier sélecteur, à la différence

que les relais de sonnerie de 500 ohms sont Remplacé par des

bobines de retard de 500 ohms, il n'y a ni lignes normales ni interrupteur.

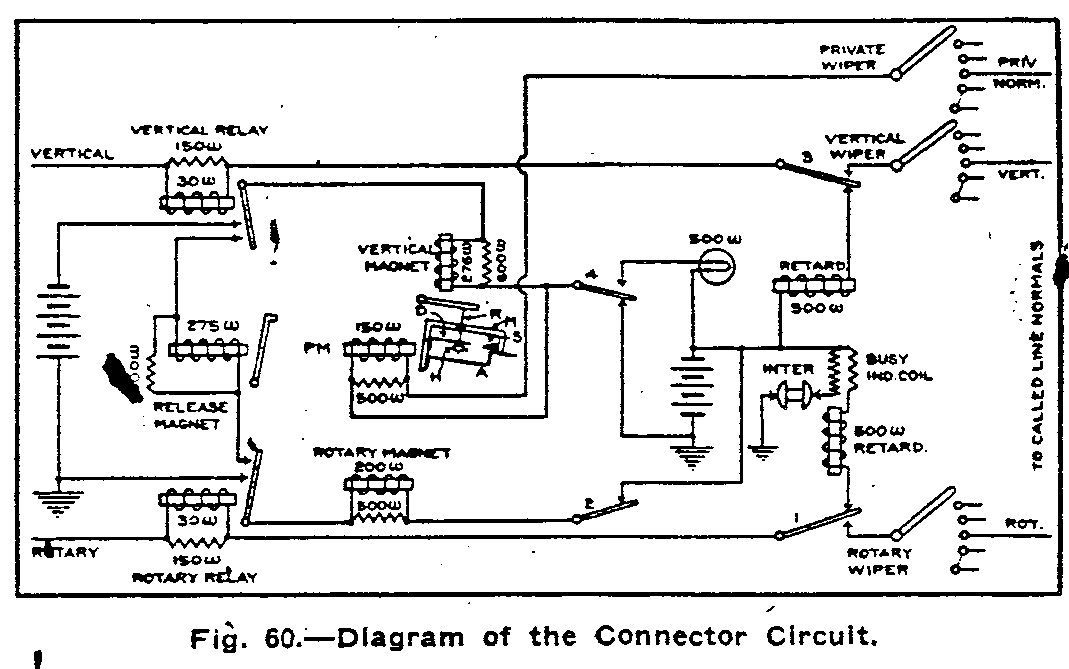

Le connecteur (Fig. 60) diffère quelque peu des sélecteurs

en ce qu'il ne permet pas de sélectionner le tronc, les pas verticaux

et rotatifs correspondant aux deux derniers chiffres du numéro

d'appel. L'aimant rotatif est dépourvu de doigt.

Une petite tige (R) est fixée à l'armature de l'aimant

vertical. Elle traverse un trou dans le bras plein (M) de l'armature

de l'aimant vertical et le ressort léger (D) se termine par une

tête réglable (H). L'armature de l'aimant privé

est maintenue en position normale, à proximité de l'aimant.

Une came à ressort, située sur l'arbre du racleur, empêche

l'armature de s'éloigner de l'aimant privé tant que l'arbre

n'a pas tourné d'au moins un cran. Une seconde came est disposée

pour repousser le cliquet de l'aimant vertical hors du cylindre à

cliquet lorsque l'arbre a tourné d'un cran. ou plus.

Le fonctionnement est le suivant : les impulsions pour le chiffre

des dizaines arrivent sur la ligne verticale et soulèvent l’axe

du curseur.

La came mentionnée ci-dessus empêche toute perturbation

de l’aimant privé. L’impulsion rotative unique déplace

l’axe d’un cran sans que les curseurs n’engagent de contact.

Les impulsions des unités arrivent sur la ligne rotative et font

tourner les curseurs jusqu’au contact souhaité à

ce niveau. La dernière impulsion arrive sur la ligne verticale,

alimentant une fois le relais vertical et l’aimant. La deuxième

came mentionnée ci-dessus empêche l’arbre d’agir,

mais, par l’intermédiaire de la tige R, elle tire sur le

ressort D et soulève la pièce solide M, permettant ainsi

à l’interrupteur latéral de basculer en deuxième

position.

Le commutateur latéral relie ainsi les lignes verticale et rotative

à la ligne appelée et effectue les mêmes commutations

que pour les sélecteurs.

La station appelante voit alors ses lignes prolongées jusqu'au

premier sélecteur de la station appelée, arrivant à

ce point par les lignes normales. Il ne reste donc plus que les deux

relais de sonnerie de 500 ohms du premier sélecteur de la station

appelée. Pour déclencher, il suffit d'appuyer sur la touche

de sonnerie de la station appelante. Comme décrit précédemment,

cela connecte la sonnerie à la ligne (à la place du récepteur)

et met à la terre le milieu des bobines de la sonnerie sous une

tension d'environ 2000 ohms.

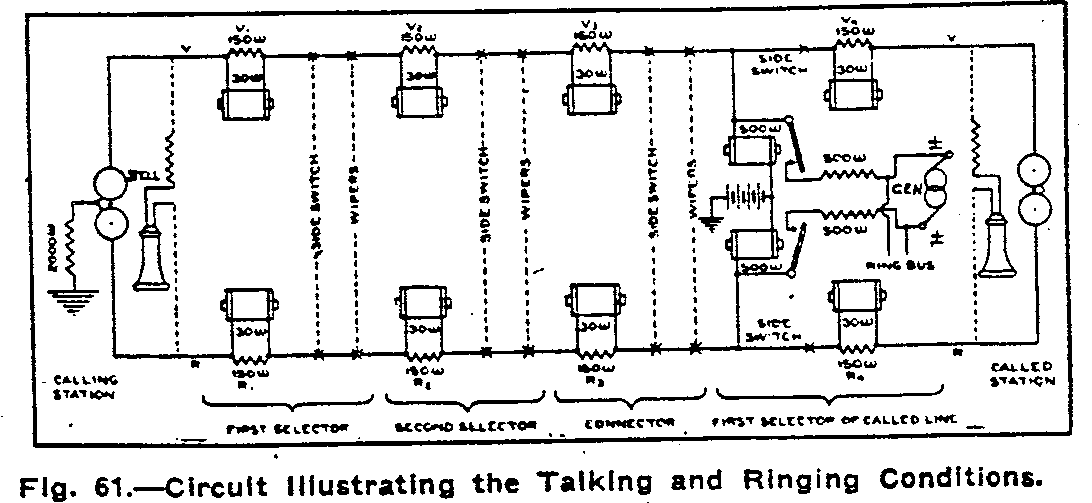

Le schéma complet est illustré à la figure 61.

Comme on le verra clairement, le courant circule alors depuis la batterie,

à travers les relais de sonnerie, tous les relais de ligne, les

deux bobines de la sonnerie et vers la terre sous une tension d'environ

000 ohms. Cela permettrait de relever tous les relais de ligne, V, V,

etc. (relais verticaux) et R1, R, etc. (relais rotatifs), sans l'effet

limitant de la résistance de 2 000 ohms. Comme les relais

de ligne sont bobinés à 30 ohms chacun et équipés

d'un shunt non inductif de 150 ohms, ils ne sont pas aussi sensibles

que les relais de sonnerie, qui sont de 500 ohms. Par conséquent,

ces derniers

seuls relèvent, connectant le courant de sonnerie à la

ligne.

Une particularité de la sonnerie est que cela fait sonner les

sonneries des deux postes. D'une certaine manière, cela semblait

être une bonne fonctionnalité, car cela permettait à

l'abonné appelant de savoir que quelque chose se passait en appuyant

sur le bouton de sonnerie. Ce circuit de sonnerie a été

inventé par M. T. G. Martin, alors de la société

Strowger. Comme la plupart des systèmes où la dépendance

est mise sur L'action marginale des relais nécessitait un réglage

très précis pour assurer le bon fonctionnement des commutateurs.

L'action du connecteur, si la ligne appelée est occupée,

sera illustrée à nouveau à la figure 60. Imaginons

que les mouvements verticaux et rotatifs soient terminés, les

curseurs reposant sur la ligne appelée et sa ligne privée,

et nous sommes prêts pour la dernière impulsion unique

arrivant sur la ligne verticale.

La ligne appelée étant occupée, son contact privé,

sur lequel repose le contacteur privé 9ttr, sera relié

à la batterie négative.

L'interrupteur latéral 4 relie notre aimant privé à

la masse, ce qui ferme le circuit et permet au courant de la batterie

de circuler à travers ce dernier, verrouillant son armature à

l'emplacement indiqué. Lorsque l'impulsion verticale finale arrive,

elle active l'aimant vertical et tire sur le ressort D. Cependant, grâce

au courant de verrouillage, l'aimant privé ne bouge pas et les

leviers des interrupteurs latéraux 1 et 3 restent en position

normale, comme indiqué sur la figure. De cette façon,

la ligne appelée ne peut être perturbée. En attendant

la réponse des postes appelés, l'abonné appelant

entend la tonalité d'occupation, transmise par les deux bobines

de retard de 500 ohms.

Le circuit de conversation d'une connexion établie est illustré

à la figure 61, qui a servi à illustrer le système

de sonnerie. On constate que huit relais de ligne sont en série,

quatre de chaque côté du circuit. Chacun est shunté

par une résistance non inductive de 150 ohms, ce qui le rend

moins problématique pour la transmission. Pourtant, il semble

que ce soit déjà assez problématique. Deux relais

de 500 ohms sont pontés sur la ligne, la batterie étant

reliée au centre et à la terre. Cela représente

une résistance hautement inductive de 1 000 ohms, ce qui

est tout à fait acceptable et de bonne facture. Il y a quatorze

contacts entre les deux abonnés, en ne comptant que ceux des

interrupteurs. Six d'entre eux sont des contacts de balayage, ce qui

peut être très efficace, car ils sont des contacts de balayage

et peuvent avoir une pression suffisante pour couper la poussière

ordinaire. Les huit contacts restants se trouvent dans les différents

interrupteurs latéraux et, s'ils sont en platine, comme c'était

le cas, ils peuvent faire du bon travail, mais pas aussi bien que les

interrupteurs latéraux modernes, avec leurs contacts de balayage.

Lors de la déconnexion, les lignes verticales et rotatives étaient

momentanément mises à la terre par les ressorts des crochets

du poste d'appel. Cette action a été décrite en

détail. Comme il s'agit d'une mise à la terre à

résistance nulle, tous les relais illustrés à la

figure 1 seront relevés. Comme indiqué lors de la description

du premier sélecteur, cela activera l'aimant de déclenchement

de chaque interrupteur, ramenant toutes les machines à leur position

normale. Un dispositif mécanique réarme également

l'interrupteur latéral par le mouvement rotatif de l'arbre. Ce

système partageait de nombreuses caractéristiques avec

les automatiques modernes. Il marqua le début du succès

moderne, bien qu'encore très imparfait. Deux points peuvent être

mentionnés, plus ou moins abandonnés. Chaque aimant de

l'interrupteur était shunté par une certaine résistance

non inductive. Cela visait à réduire, voire à supprimer,

l'étincelle excessive aux contacts du relais qui alimentait cet

aimant. La tension de la batterie utilisée pour le fonctionnement

du système était de cent volts.

En se référant à nouveau à la figure 58,

il convient d'attirer l'attention sur le test d'occupation câblé

aux derniers contacts du premier groupe de sélecteurs.

Si toutes les lignes étaient occupées, les essuie-glaces

seraient acheminés vers ce dernier point, où le signal

d'occupation avertirait l'abonné. De plus, le claquement de ce

commutateur attirerait l'attention de l'opérateur sur un problème.

Les services téléphoniques automatiques et Bell étaient

en concurrence dans la même ville. (Photo publicitaire)

Le réseau

de Fall River

Le panneau de New Bedford fut installé par M. T. G. Martin. Les

travaux commencèrent en octobre et s'achevèrent en décembre

1900.

Au printemps 1901, l'actuelle Automatic Electric

Company fut créée pour se consacrer à la

fabrication et à la vente d'appareils téléphoniques

automatiques. La Strowger Automatic Telephone

Exchange cessa ses activités, détenant simplement

les brevets d'exploitation de l'Automatic Electric Company.

Le personnel de cette dernière était le suivant :

Président : C. D. Simpson ; vice-président et

directeur général : J. Harris ; secrétaire

et trésorier : A. G. Wheeler, Jr. ; Surintendant général,

A. E. Keith ; ingénieurs, A. E. Keith, T. G. Martin, John

Erickson, Charles Erickson et E. C. Dickenson.

La nouvelle organisation, libérée des contraintes commerciales

qui avaient harcelé l'ancienne entreprise, démarra avec

de bonnes chances de succès.

En juin 1901, un standard automatique fut installé à

Fall River, dans le Massachusetts.

Il s'agissait d'un standard à 10 000 lignes et suivait de

près les lignes du standard de New Bedford. Cependant, certaines

améliorations notables furent mentionnées en détail,

car elles firent de Fall River le point de départ du système

véritablement moderne.

L'émetteur de la sous-station possédait le même

mécanisme d'envoi de signaux et fonctionnait selon le même

code pour les lignes verticales et rotatives : les trois premiers

chiffres consistaient en une série d'impulsions sur la ligne

verticale, suivies d'une sur la ligne rotative. Le dernier chiffre a

été inversé, la série d'impulsions passant

par le commutateur rotatif et se terminant par un sur la ligne verticale.

Le système de sonnerie a été amélioré

de sorte qu'il ne nécessite que la mise à la terre de

la ligne verticale pour actionner le relais de sonnerie, sans résistance.

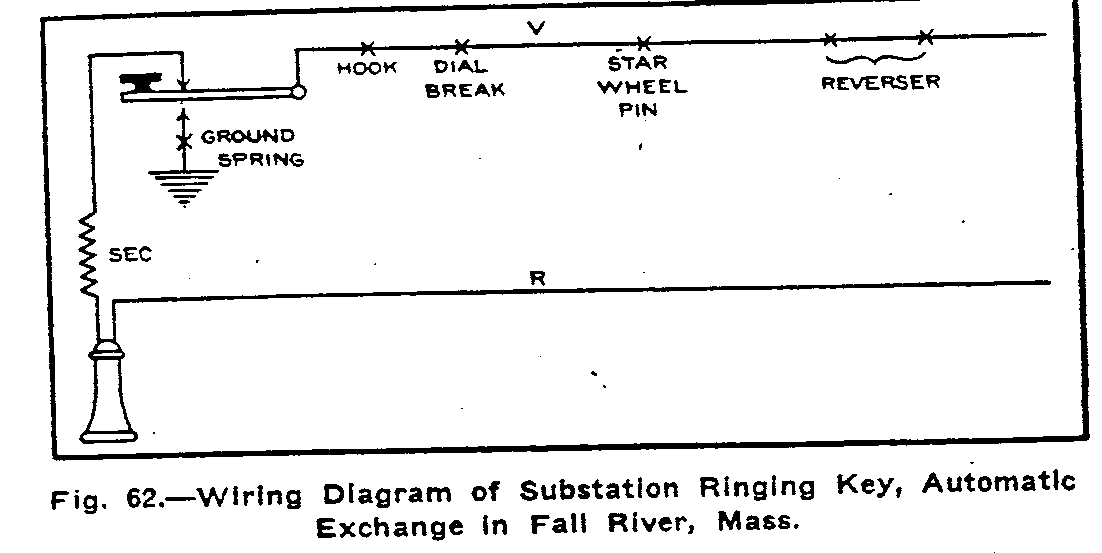

Le câblage de la touche de sonnerie est illustré à

la figure 62 ; les autres détails du poste ont été

omis, car ils sont identiques à ceux du système de New

Bedford décrit précédemment.

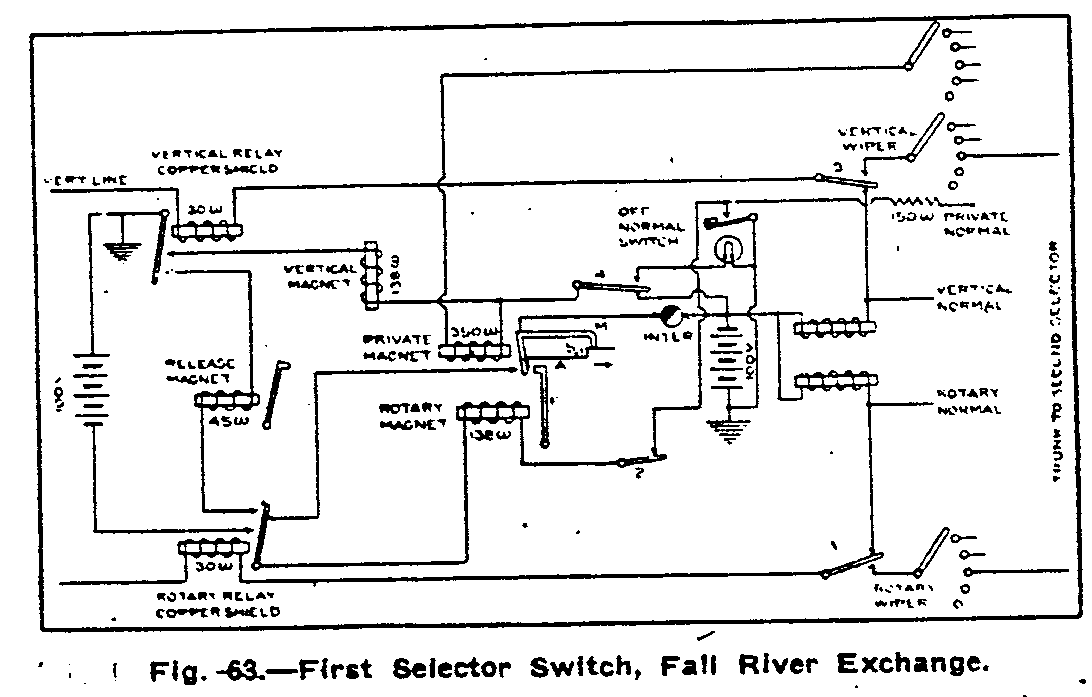

Le premier sélecteur est illustré à la figure 63

et diffère de celui de New Bedford sur plusieurs points.

Dans le premier sélecteur de Fall River, illustré ici,

le schéma de connexion général de l'alimentation

par batterie, de l'aimant vertical, de l'aimant rotatif, de l'aimant

privé et du déclencheur est inchangé. Cependant,

au lieu de shunter chaque relais ou aimant avec une résistance

non inductive, un fin tube de cuivre a été glissé

sur le fer et la bobine de travail a été enroulée

dessus. Ce blindage en cuivre produisait l'effet d'un court-circuit

secondaire dans un transformateur et absorbait une grande partie de

l'énergie magnétique, ce qui aurait produit de très

mauvaises étincelles au niveau des contacts qui le contrôlaient.

Les relais de ligne étaient bobinés à 30 ohms avec

du fil n° 29, tandis que les aimants verticaux et rotatifs étaient

bobinés à 138 ohms avec du fil n° 33. L'aimant privé

était bobiné à 350 ohms avec du fil n° 36 et

l'aimant de déclenchement avec du fil n° 30 pour une résistance

de 45 ohms.

L'aimant rotatif n'avait normalement aucun circuit.

Ainsi, si la ligne rotative touchait accidentellement le sol, cela ne

ferait que déclencher le relais rotatif, sans actionner l'essuie-glace.

L'interrupteur de mise hors service, qui se ferme lorsque l'arbre de

l'essuie-glace a fait un pas vers le haut, fermait le circuit de l'aimant

rotatif.

L'état occupé du groupe privé a été

mis à la masse, au lieu du négatif de la batterie comme

auparavant. Il a donc fallu connecter l'aimant privé via l'interrupteur

latéral 4 au négatif de la batterie tout en recherchant

une ligne principale non occupée. Cela a également pour

effet de placer l'interrupteur sur le négatif de la batterie

au lieu de la masse.

Aucun test d'occupation n'a été effectué sur les

derniers contacts du groupe, car il a été constaté

qu'il était très rare que toutes les lignes principales

soient occupées.

Les normales verticales et rotatives arrivaient aux contacts intérieurs

des interrupteurs latéraux 1 et 3, comme auparavant, mais il

n'y avait pas de relais de sonnerie, leur rôle étant pris

en charge par un relais sur le connecteur. Si l'abonné appelé

le souhaitait, il pouvait se déconnecter de la ligne appelante

en utilisant simplement son cadran pour appeler quelqu'un d'autre. Ce

faisant, il laissait la ligne appelante sur les deux bobines de retard

de 500 ohms, par lesquelles cette ligne pouvait se libérer. Dans

le deuxième sélecteur, le circuit de l'aimant rotatif

était fermé par l'interrupteur d'arrêt normal et

un contact arrière sur le relais vertical, comme dans le connecteur

(Fig. 64). Ceci permet d'empêcher l'aimant d'être alimenté

lors du relâchement.

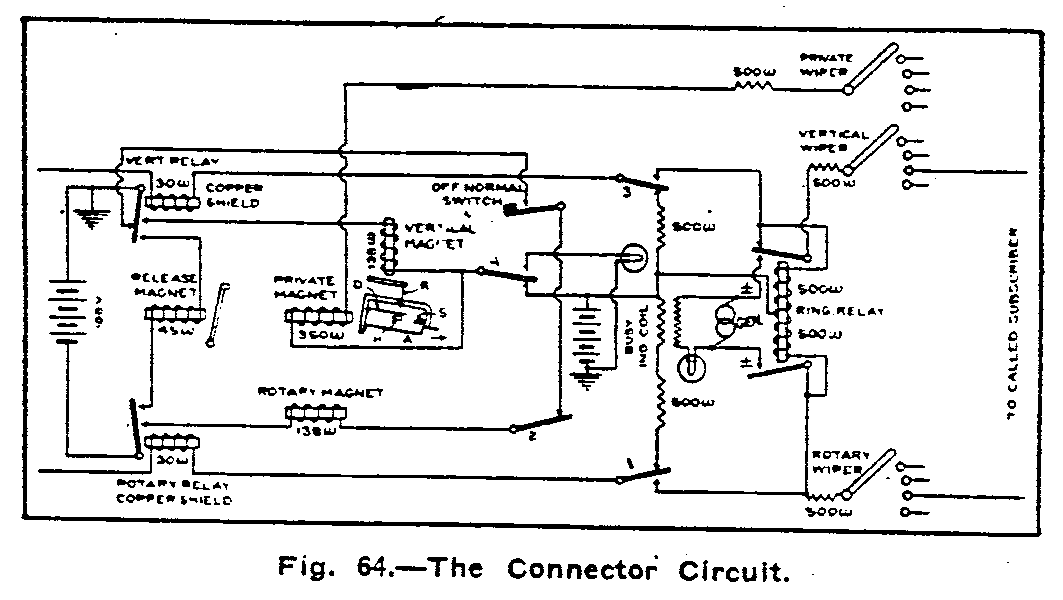

Le connecteur (Fig. 64) a été grandement amélioré

par l'introduction du relais de sonnerie, comme illustré.

Lors des mouvements verticaux et rotatifs, les lignes étaient

alimentées par deux résistances de 500 ohms et les contacts

des interrupteurs latéraux 1 et 3. Lorsque l'interrupteur latéral

était enclenché en deuxième position (de la même

manière que sur le tableau de New Bedford), les résistances

de 500 ohms étaient coupées et remplacées par les

deux enroulements du relais de sonnerie. Lorsque la touche de sonnerie

du poste de sonnerie était enfoncée, la ligne était

ouverte et le fil vertical était mis à la terre. Le courant

provenait alors de la batterie et traversait tous les relais verticaux

et la bobine en V du relais de sonnerie. La remontée des relais

verticaux n'avait aucun effet. L'excitation du relais de sonnerie coupait

la ligne verticale et connectait la dynamo de sonnerie à la ligne

appelée. Ainsi, seule la cloche du poste appelé sonnait.

Tous les problèmes de réglages marginaux des relais de

ligne étaient évités. Lors du déclenchement,

les lignes verticales et rotatives étaient connectées

directement à la terre du poste, activant simultanément

tous les relais verticaux et rotatifs. Bien que cette action ait fait

passer du courant par le relais de sonnerie, ce dernier n'était

pas excité, les bobines étant connectées en différentiel.

Le fonctionnement du test de tonalité d'occupation sur la ligne

appelée est clairement illustré sur le schéma (Fig.

64) et est resté pratiquement inchangé, si ce n'est que

le générateur de sonnerie fournissait la tonalité

par l'intermédiaire de la bobine d'induction. Une particularité

mérite d'être soulignée : si la ligne appelée

était occupée, l'aimant privé, trouvant la terre

sur le contact privé, était excité par le courant

résultant. Bien que les curseurs soient posés sur la ligne

appelée, l'interrupteur latéral empêchait tout contact

avec celle-ci. En revanche, si l'abonné appelant attendait que

la ligne appelée soit débranchée, il pouvait appuyer

sur la touche de sonnerie et obtenir la connexion sans autre manipulation

du cadran. Puisque la clé de sonnerie mettait à la terre

la ligne verticale, elle tirait le relais vertical et l'aimant vertical.

Le cliquet de l'aimant vertical ne pouvait pas agir sur l'arbre de l'aimant

vertical à cause d'une came, mais son armature pouvait tirer

sur la tige R et, grâce au ressort D, soulever le levier rigide

M de l'armature de l'aimant privé.

En laissant l'extrémité du levier de l'interrupteur latéral,

S, glisser vers la droite comme indiqué par la flèche,

déplaçant ainsi tous les éléments de l'interrupteur

latéral, 1, 2, 3 et 4. En maintenant la touche de sonnerie enfoncée,

le relais de sonnerie est activé.

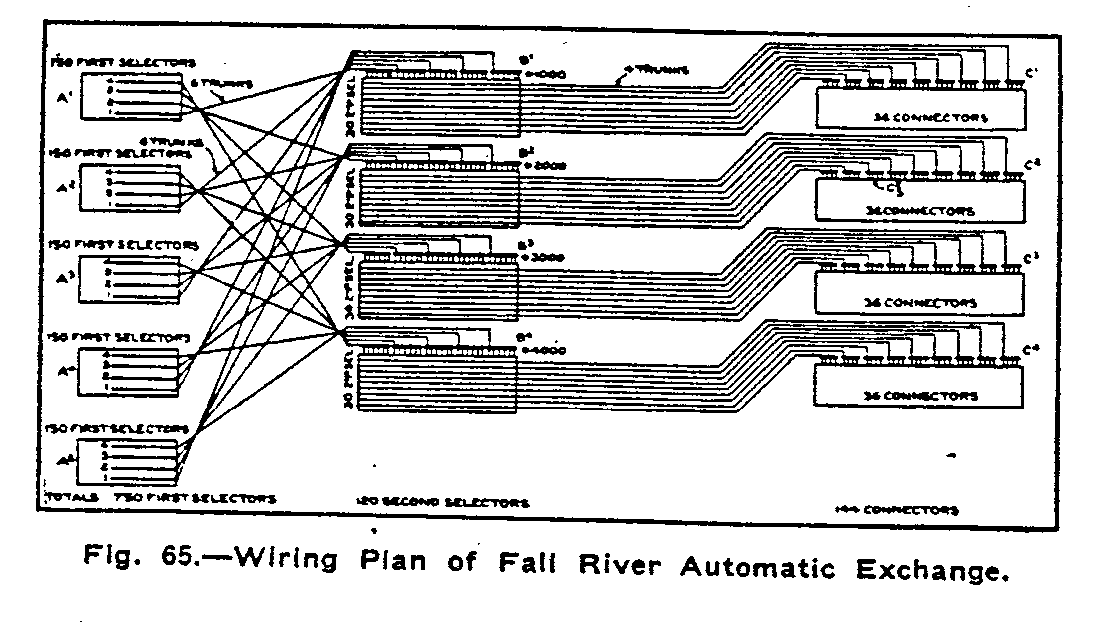

Le schéma de câblage du central entre les commutateurs

est illustré à la figure 65.

Les premiers sélecteurs étaient regroupés en cinq

groupes de 150 commutateurs chacun, soit un total de 750 lignes desservies.

Quatre milliers étaient fournis : 1 000, 2 000,

3 000 et 4 000, représentés par quatre groupes

de seconds sélecteurs, chacun contenant 30 commutateurs. Chaque

groupe était subdivisé en cinq groupes de six seconds

sélecteurs chacun. Chaque groupe de six desservait l'un des groupes

de premiers sélecteurs : A', A', A'. Ainsi, pour chaque

premier sélecteur de A', seuls les premier, deuxième,

troisième et quatrième éléments de sa banque

étaient câblés ; les autres étaient

hors service. Chaque niveau opérationnel comportait six lignes

principales, et chaque groupe de six lignes principales reliait un groupe

de six seconds sélecteurs du millier correspondant (B', B', B').

Chacune des lignes principales se terminait en groupes B par un second

sélecteur particulier. La banque de chaque second sélecteur

comportait neuf niveaux câblés, chaque niveau comportant

quatre lignes principales. Chaque groupe de quatre lignes principales

était relié au groupe de connecteurs approprié

du millier auquel il appartenait : chaque millier comportait neuf

groupes de quatre connecteurs 3G. Chaque ligne principale d'un groupe

de quatre lignes principales se terminait par un connecteur particulier

d'un groupe de quatre lignes principales. Les banques de ces quatre

connecteurs étaient multipliées vers les lignes des mêmes

abonnés, de sorte qu'un abonné appelant pouvait joindre

la station souhaitée dans ce groupe de manière identique

sur n'importe laquelle des quatre lignes principales.

Le fonctionnement était le suivant :

Supposons qu'un abonné en A' souhaite appeler le numéro

2348. Lors de la première action sur le cadran, son premier sélecteur

en A' se positionne au deuxième niveau et tourne automatiquement

jusqu'à ce qu'il trouve une ligne non occupée vers B'.

Il est ainsi connecté à l'un des seconds sélecteurs

du sous-groupe E'. L'actionnement du cadran pour le deuxième

chiffre fait monter les curseurs du second sélecteur au troisième

niveau et les fait tourner automatiquement jusqu'à ce qu'un contact

soit établi avec une ligne non occupée vers le groupe

C'.

La troisième action sur le cadran fait monter le connecteur au

quatrième niveau et la dernière action fait tourner les

curseurs jusqu'au huitième contact de ce niveau.

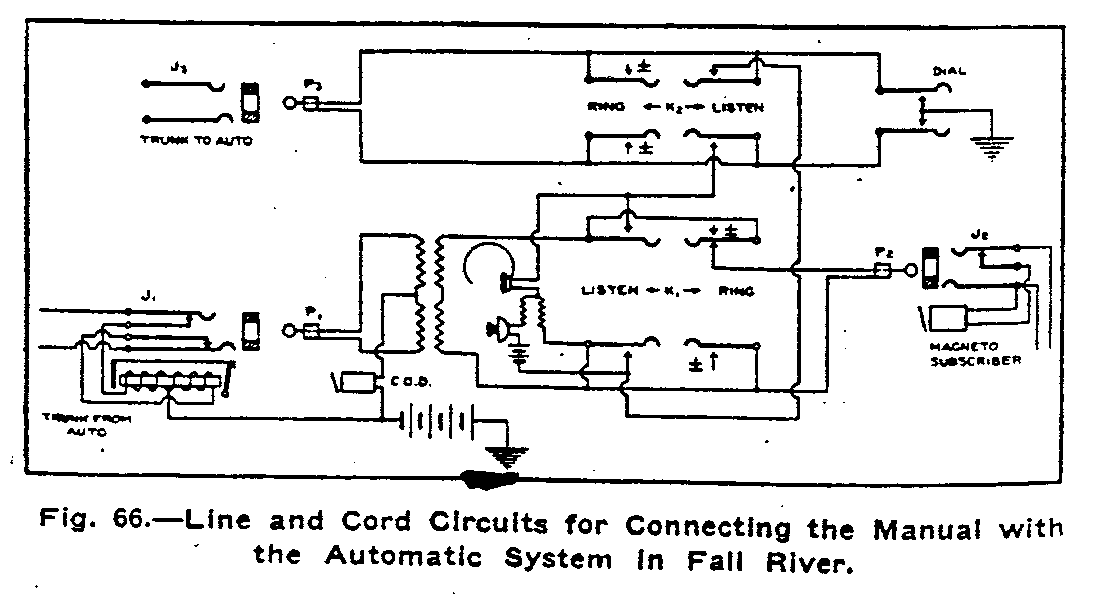

Une caractéristique intéressante du tableau de Fall River

était la connexion entre les systèmes automatique et manuel,

bien qu'elle n'ait pas été réalisée simultanément.

La figure 66 présente les éléments essentiels des

circuits de ligne et de cordon. J est la prise de ligne, avec une dérivation,

pour l'abonné magnéto.

La ligne est câblée de la manière habituelle pour

la prise trois points utilisée. Les appels locaux entre abonnés

magnéto étaient établis sur les circuits de cordon

magnéto habituels, si bien connus qu'il n'est pas nécessaire

de les décrire ici. Le cordon spécial pour connecter les

abonnés automatiques à ceux dont les lignes aboutissaient

au tableau manuel comportait deux fiches, P et P. La première

était connectée directement à une extrémité

d'une bobine répétitive, dont le centre était relié

à la batterie par l'intermédiaire de la dérivation

de dérivation, l'autre extrémité de la batterie

étant mise à la terre. L'autre extrémité

de la bobine répétitive était connectée

à P, par l'intermédiaire des touches d'écoute et

de sonnerie, K, et était conçue pour être insérée

dans la prise magnéto I. Un cordon spécial était

fourni pour actionner le commutateur automatique. Le cadran, représenté

par ses deux ressorts et sa masse, était relié à

la prise P par l'intermédiaire de la touche d'écoute et

de sonnerie K.

La ligne est câblée de la manière

habituelle pour la prise trois points utilisée. Les appels locaux

entre abonnés magnéto étaient établis sur

les circuits de cordon magnéto habituels, si bien connus qu'il

n'est pas nécessaire de les décrire ici. Le cordon spécial

permettant de connecter les abonnés automatiques à ceux

dont les lignes aboutissaient au tableau manuel comportait deux fiches,

P et P. La première était connectée directement

à une extrémité d'une bobine répétitive,

dont le centre était relié à la batterie par l'intermédiaire

de la dérivation de dérivation, l'autre extrémité

de la batterie étant mise à la terre. L'autre extrémité

de la bobine répétitive était connectée

à P, par l'intermédiaire des touches d'écoute et

de sonnerie, K, et était conçue pour être insérée

dans la prise magnéto I. Un cordon spécial était

fourni pour actionner le commutateur automatique. Le cadran, indiqué

par ses deux ressorts et sa masse, était relié à

la touche d'écoute et de sonnerie, K, à la prise P.

Le fonctionnement était le suivant : supposons qu’un

abonné en A' souhaite appeler le numéro 2348. Lors de

la première action sur le cadran, son premier sélecteur

en A' se positionne au deuxième niveau et tourne automatiquement

jusqu’à ce qu’il trouve une ligne non occupée

vers B'. Il est ainsi connecté à l’un des seconds

sélecteurs du sous-groupe E'. L’actionnement du cadran pour

le deuxième chiffre fait monter les curseurs du second sélecteur

au troisième niveau et les fait tourner automatiquement jusqu’à

ce qu’un contact soit établi avec une ligne non occupée

vers le groupe C'.

La troisième action sur le cadran fait monter le connecteur au

quatrième niveau et la dernière action fait tourner les

curseurs jusqu’au huitième contact de ce niveau.

Une caractéristique intéressante du tableau de Fall River

était la connexion entre les systèmes automatique et manuel,

bien qu’elle n’ait pas été réalisée

simultanément.

Le poste téléphonique de l'opératrice présentait

la particularité d'utiliser un contact à clé pour

fermer le circuit primaire. Il était donc nécessaire de

connecter un côté de tous les circuits de câbles

au point J.f, ce qui, on le soupçonne, avait tendance à

produire de la diaphonie. Les lignes principales entrantes du central

automatique étaient terminées par des prises et des dérivations,

comme en J. La prise était de type quatre points, de sorte que

l'insertion de la fiche coupait complètement la dérivation.

La dérivation comportait au centre de son enroulement une prise

connectée à la batterie. Les lignes principales destinées

aux communications unidirectionnelles vers le central automatique étaient

terminées par des prises comme I..

Lorsqu'un appel provenait du standard automatique, le courant de sonnerie

du connecteur dérivait la dérivation associée à

I. L'opératrice, voyant la dérivation, répondait

par la prise P. Après avoir obtenu le numéro, à

l'aide de la touche K, elle se connectait à la ligne appelée

J et sonnait. Une fois la conversation terminée, l'abonné

automatique raccrochait, mettant ainsi à la terre les deux extrémités

de la ligne. Le courant circulait alors dans les deux quarts de la bobine

répétitive et dans la chute de déconnexion, donnant

ainsi à l'opératrice manuelle le signal de déconnexion

au moment même où les interrupteurs automatiques étaient

relâchés. Un appel d'un abonné souhaitant se connecter

au système automatique était reçu par un cordon

magnéto ordinaire. Lorsqu'elle constatait que le tableau automatique

était requis, l'opératrice débrancherait son téléphone

du cordon, le laissant branché sur la prise T. Elle insérait

la fiche spéciale P dans la ligne de départ J et composerait

le numéro souhaité. La sonnerie se faisait avec la touche

K, le courant de sonnerie n'étant pas suffisant pour actionner

les relais des commutateurs. La fiche spéciale était ensuite

débranchée et la connexion établie avec le cordon

magnéto. Une fois la conversation terminée, l'abonné

magnéto raccrochait et raccrochait, éliminant ainsi la

prise de déconnexion. L'opératrice manuelle déconnectait

la connexion et la raccrochait en appuyant sur une touche spéciale

qui mettait à la terre les deux extrémités de la

ligne, selon les besoins.

sommaire

.

Document cours en

pdf

.

Document cours en

pdf

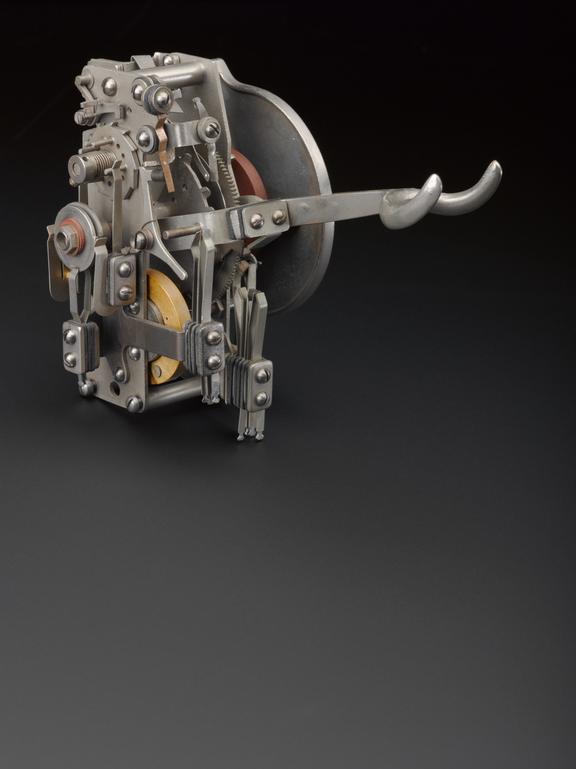

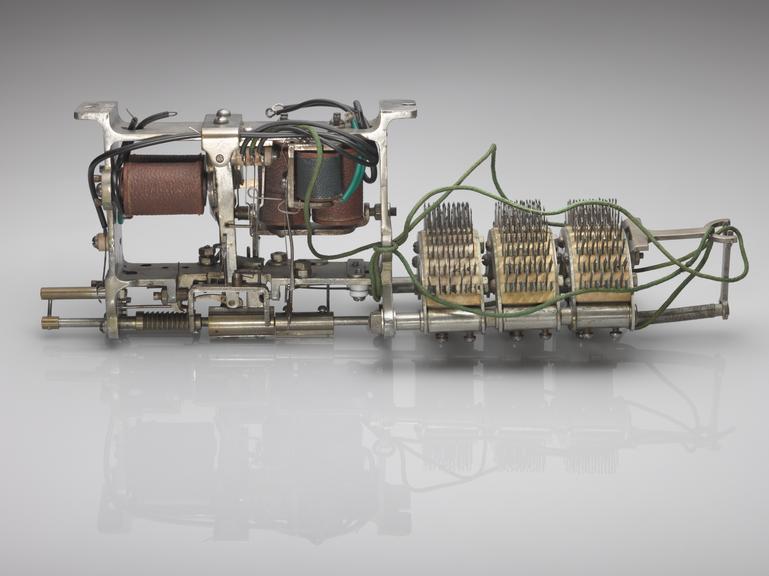

Commutyateur

Strowger original de Keith du Science Museum de Londres, vers 1898

1902

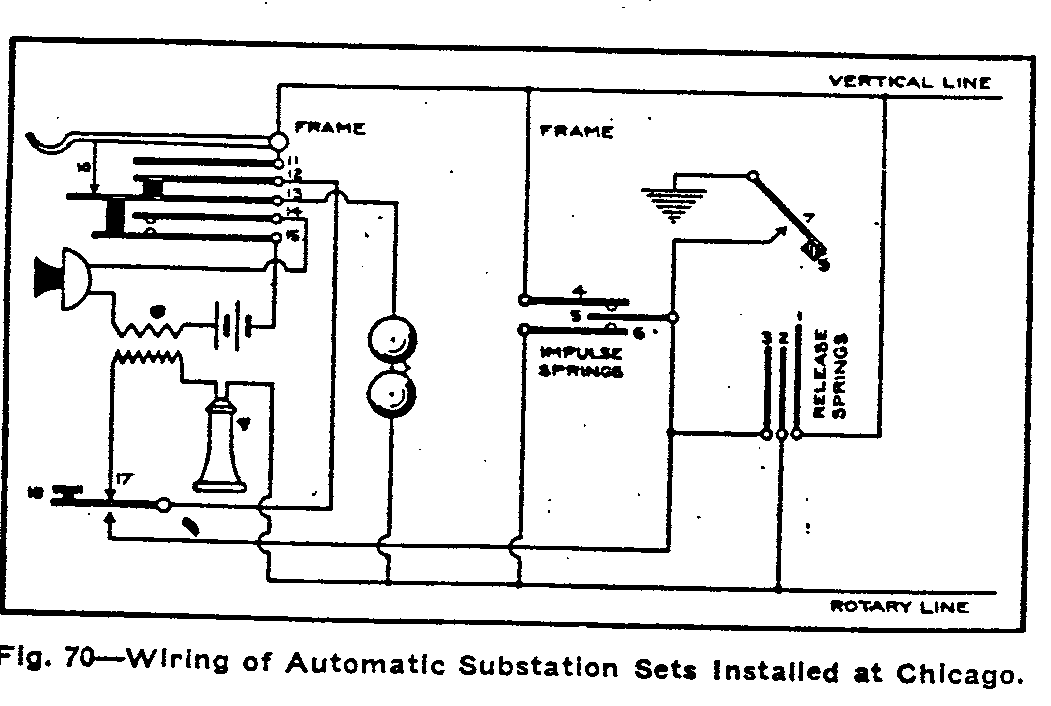

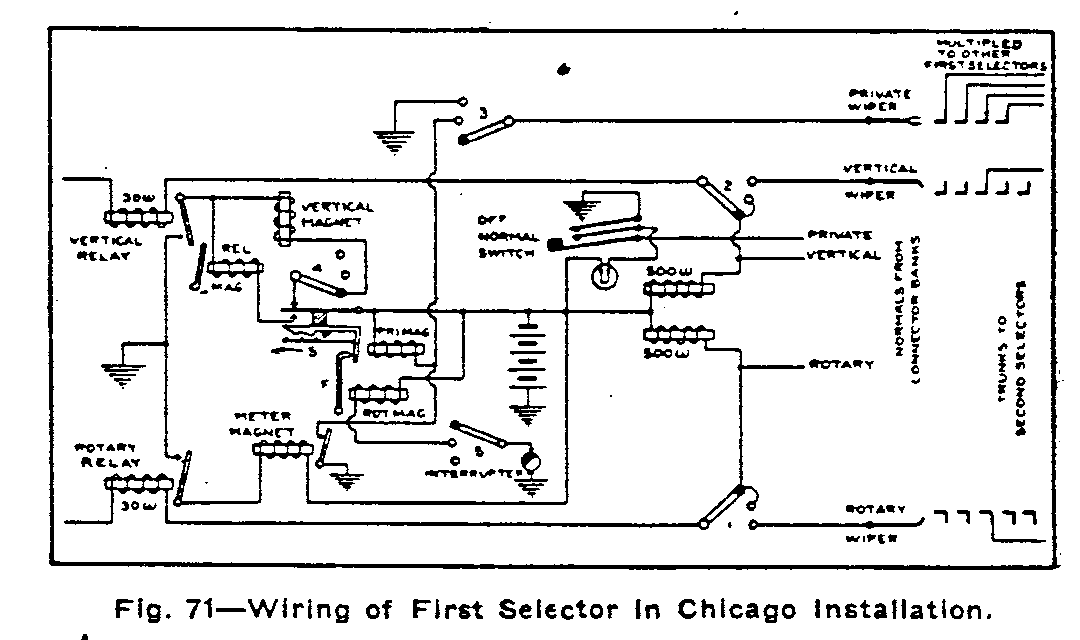

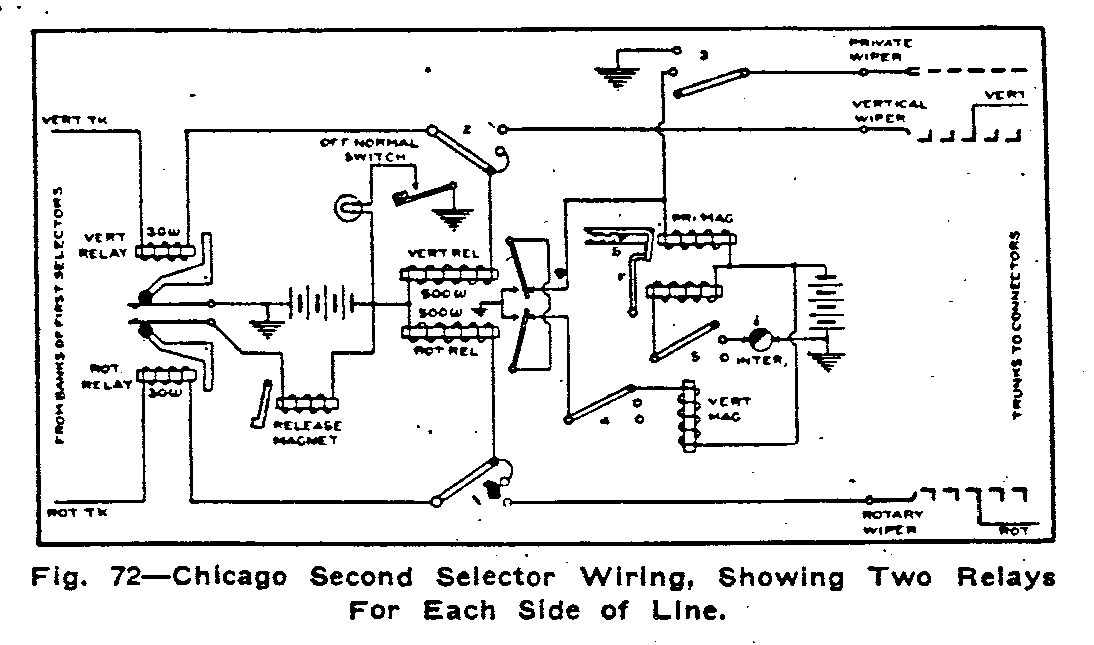

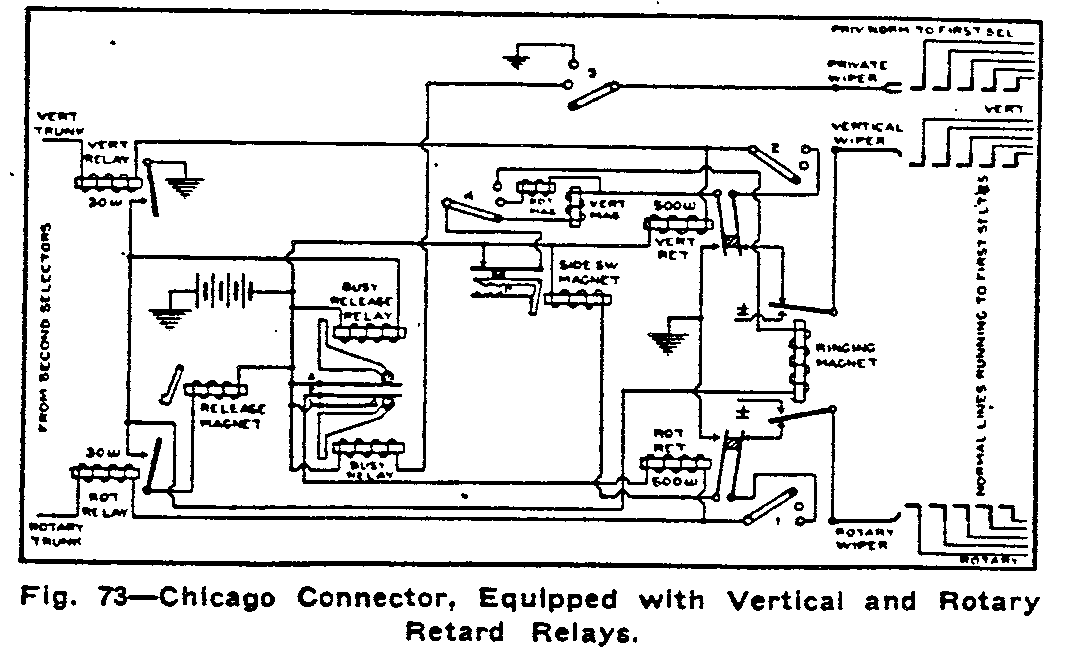

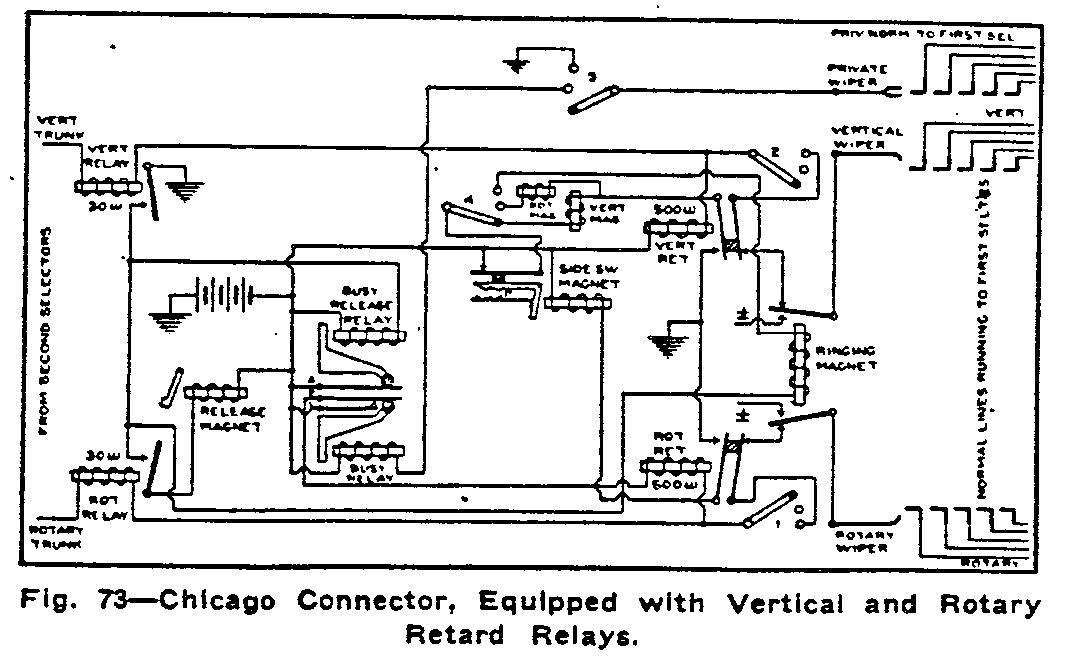

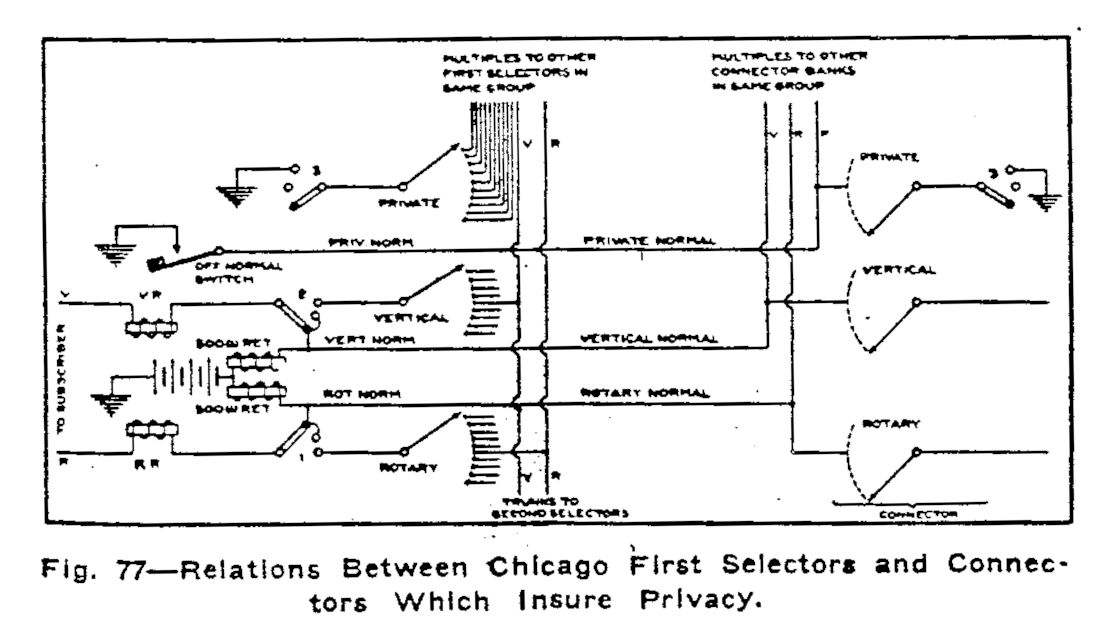

Le réseau de Chicago

Après la construction du Fall River Board, l'installation importante

suivante se fit à Chicago, dans l'Illinois. L'Illinois Tunnel

Company avait obtenu

une concession pour la construction de passages souterrains pour les

lignes téléphoniques.

Le choix se porta sur un équipement automatique pour le central.

Il était prévu de desservir uniquement le quartier d'affaires

du centre-ville, connu sous le nom de « Loop »,

délimité par les rues Lake et Van Buren, ainsi que par

les avenues Wabash et Fifth.

L'installation du standard téléphonique débuta

le 20 décembre 1902. Des commutateurs pour 10 000 lignes

furent installés, constituant ainsi le plus grand autocommutateur

automatique jamais installé à cette date, en février

1902.

À Chicago, une exigence particulière rendit le travail

des automaticiens plus difficile qu'à New Bedford ou à

Fall River. La Chicago Telephone Co. offrait au public et exploitait

avec succès un service tarifé sur un bon standard manuel

à batterie standard. De toute évidence, aucun système

à tarif fixe ne pouvait convenir ici. Les automaticiens devaient

également compter leurs factures. Mais avec leur énergie

habituelle, ils s'étaient attaqués au problème

et avaient mis au point un système répondant à

leurs besoins.

Nous aborderons d'abord le fonctionnement normal et ses caractéristiques,

en abordant les points particuliers au fur et à mesure qu'ils

se présenteront. L'émetteur du poste (cadran), avec son

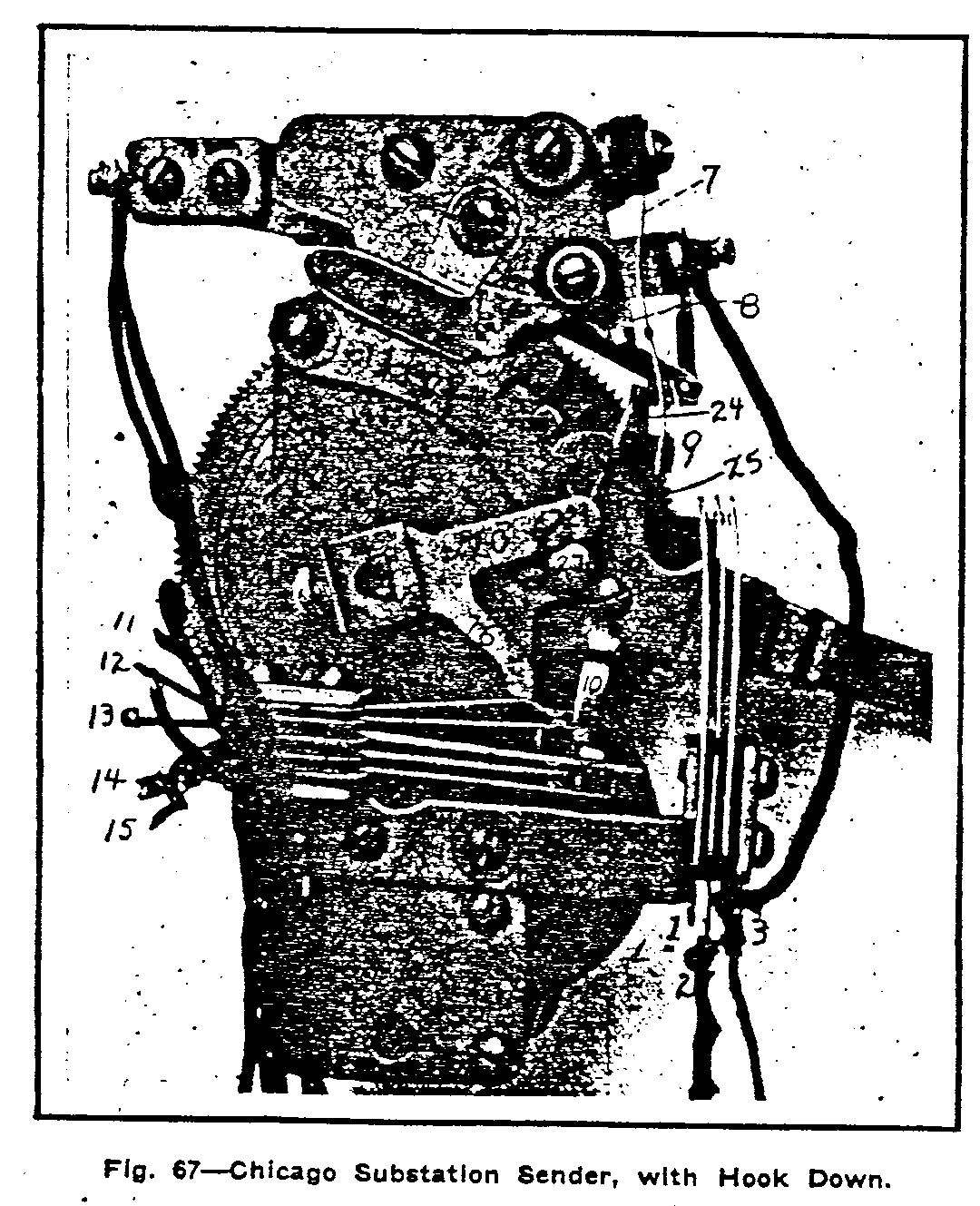

crochet et ses ressorts de déclenchement, est représenté

en position normale sur la figure 67.

Une partie du levier du crochet est représentée à

droite. Il est isolé du cadre.

Cinq ressorts de crochet sont représentés en 11, 12, 13,

14 et 15. Le ressort 11 est relié en permanence au châssis

et porte la ligne verticale. L'ergot 10, situé sur la partie

du levier du crochet reliée au châssis, actionne le long

ressort 13 qui, grâce à l'isolation en caoutchouc, actionne

également les ressorts 12 et 15, en haut et en bas. Le bras incurvé

16, fixé à l'axe du cadran, repose normalement sur le

ressort 11 et sert de butée à ce dernier. Le levier droit

20 est réalisé d'une seule pièce avec le levier

16 et porte un axe 21 dont seule la tête de vis est visible, l'axe

étant situé à l'arrière du levier. La force

du ressort du cadran fait reposer le levier 20 contre la butée

27. Le levier de forme irrégulière 22 est pressé

vers le bas par un ressort. L'extrémité inférieure

de la broche 22 verrouille la goupille 21 du levier 20, empêchant

ainsi la rotation du cadran jusqu'à ce que le récepteur

soit décroché. Ce verrouillage du cadran constituait une

étape supplémentaire dans le processus visant à

rendre l'émetteur automatique infaillible.

Le ressort de masse (7) est maintenu en contact avec la masse de l'instrument

(8) par l'isolant (9) reposant sur la broche 25, l'extrémité

du levier 22. La force du ressort du cadran maintient le levier 20 contre

la masse.

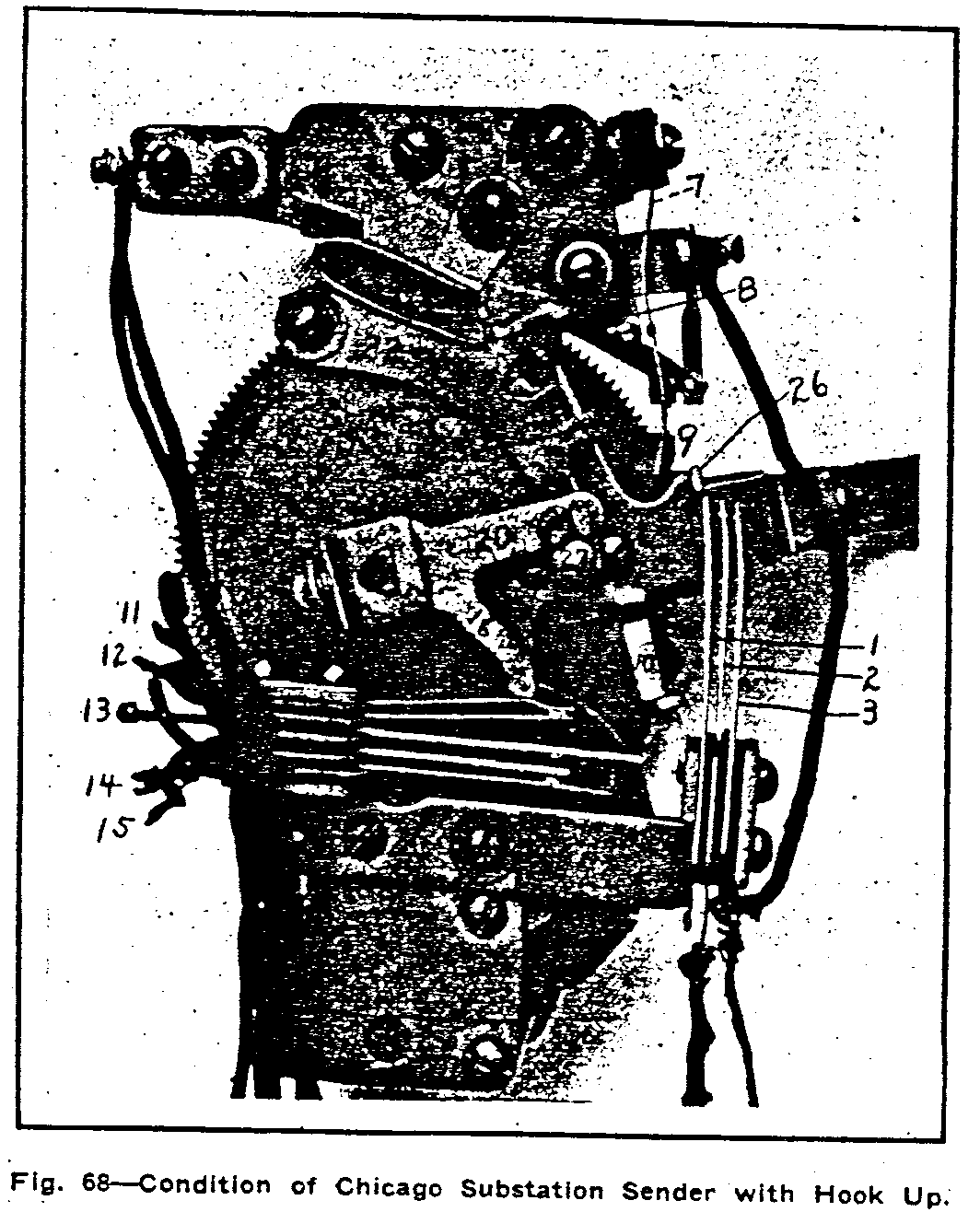

Lorsque le récepteur est décroché, le levier se

lève, comme illustré à la figure 68.

L'ergot 24 du levier pousse sur une broche 23, soulevant le levier 22

de forme irrégulière, ce qui déverrouille le cadran.

On remarque que les ressorts 11 et 12 se sont fermés, tout comme

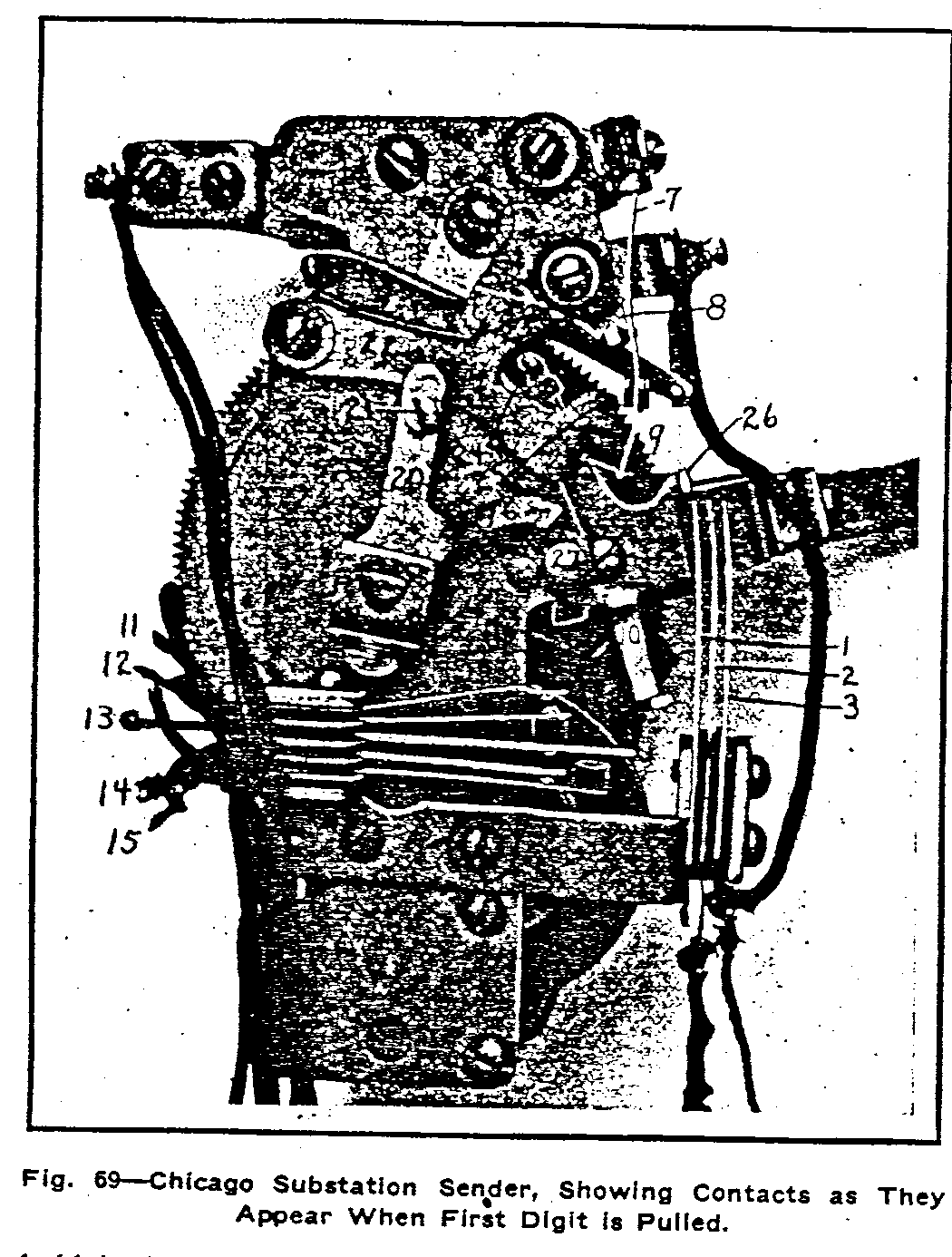

les ressorts 14 et 15. Lorsque le cadran est tourné en tirant

sur le premier chiffre, 69, plusieurs changements se produisent. Le

levier incurvé 16 s'est détaché du ressort 11,

permettant à ce dernier de rompre sa connexion avec 12, coupant

ainsi la connexion entre la verticale et le moteur rotatif via le dispositif

de communication. La goupille 21 du levier 20 a soulevé le levier