1877-1910 INTRODUCTION DU TÉLÉPHONE EN EUROPE ET À

L'ÉTRANGER

Des scientifiques du monde entier manifestèrent

un intérêt immédiat pour l'invention de Bell, et

certains d'entre eux ne tarirent pas d'éloges sur l'exploit de

l'inventeur, à l'instar de Sir William Thomson.

L'attention du public se concentra également très tôt

sur les possibilités qui pouvaient en découler.

En Amérique les premiers téléphones Bell commerciaux, fin 1877 appelés de façon populaire "butterstamp", vont équiper les premiers clients.

|

D'abord pour un usage

privé en réseau local à un bâtiment ou

un espace privé, puis sur de petits réseaux avec un

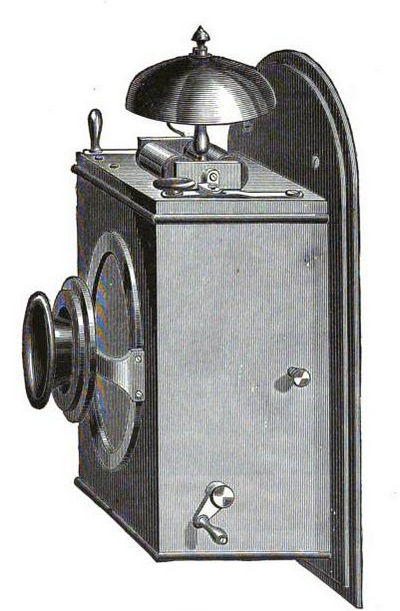

petit centre pour interconnecter quelques personnes via un opérateur. Plus tard la même année, le "Butterstamp" a été remplacé par le "Coffin Téléphone " (oui son boîtier fait penser un peu à un cercueil). Le Coffin est équipé d'un générateur à magnéto entraîné par une manivelle à main qui envoie du courant alternatif sur la ligne pour alimenter un dispositif de sonnerie relié directement au bureau central , afin d'alerter un opérateur, ou à l'autre correspondant en point à point. ( Watson a déposé le brevet de la sonnerie , le 1er Août , 1878. ) . |

Les développements commerciaux en

Europe furent initiés par les titulaires de brevets américains,

avec l'aide de quelques personnalités influentes et visionnaires

dans chaque pays. L'importance accordée par Bell à l'obtention

de brevets étrangers et le retard pris dans le dépôt

de la demande britannique ont eu pour conséquence, que la demande

américaine a été déposée beaucoup

plus tard qu'elle ne l'aurait été autrement.

( Le téléphone magnétique de Bell n'était

pas suffisamment puissant pour une utilisation générale

comme instrument d'un central téléphonique, et la compagnie

de téléphone (Bell) ne pouvait pas utiliser l'émetteur

Edison, ni le récepteur magnétique.)

En 1878 Le téléphone existait

déjà depuis près d'un an lorsque l'Europe n'a pas

eu connaissance de son existence.

Tout commence au Royaume Unis, qui n'a reçu aucune publicité

publique, quelle qu'elle soit, jusqu'au 3 mars 1877, lorsque

l'Athénée de Londres l'a mentionné en quelques

phrases. Il n'a pas été bien accueilli, sauf par ceux

qui souhaitaient une soirée de divertissement. Et pour le monde

des affaires tout entier, il a été, pendant quatre ou

cinq ans, une sorte de Billiken scientifique, qui n'a jamais pu être

d'aucune utilité pour les gens sérieux.

L'un après l'autre, plusieurs Américains enthousiastes

se sont précipités en Europe, rêvant de nations

avides de systèmes téléphoniques, et ils ont échoué

l'un après l'autre. Frederick A. Gower

fut le premier d'entre eux. C'était un chevalier d'affaires aventureux

qui a renoncé à un contrat d'agent en échange du

droit de devenir un propagandiste itinérant. Plus tard, il rencontra

une prima donna, en tomba amoureux et l'épousa, abandonna la

téléphonie pour l'aérostation et perdit la vie

en tentant de traverser la Manche.

Le suivant, fut Wilham H. Reynolds, de Providence, qui

avait acheté cinq huitièmes du brevet britannique pour

cinq mille dollars, et la moitié des droits sur la Russie, l'Espagne,

le Portugal et l'Italie pour deux mille cinq cents dollars. L'accueil

qu'il reçut fut illustré par une lettre de lui, conservée.

« Je travaille à Londres depuis quatre mois », écrit-il ;

« Je suis allé à la Banque d'Angleterre et

ailleurs, et je n'ai pas trouvé un seul homme prêt à

investir un seul shilling dans le téléphone.»

Bell lui-même se précipita en Angleterre

et en Écosse pour sa tournée de noces en 1878, espérant

que son invention serait appréciée dans son pays natal.

Mais d'un point de vue commercial, sa mission fut un échec total.

Il reçut de nombreux dîners, mais aucun contrat ;

et revint aux États-Unis appauvri et découragé.

Puis l'optimiste Gardiner G. Hubbard, beau-père

de Bell, se lança contre l'inertie européenne et fonda

les compagnies de téléphone internationales et orientales,

qui restèrent lettre morte.

La même année, même Enos M. Barton,

le fondateur avisé de la Western

Electric, se rendit en France et en Angleterre pour y établir

un commerce d'exportation de téléphones, mais échoua.

Ces hommes talentueux virent leurs projets contrariés par l'indifférence

du public, et souvent par une hostilité ouverte.

« Le téléphone vaut à peine mieux qu'un

jouet », écrivait la Saturday Review ; « il

étonne un instant les ignorants, mais il est inférieur

au système bien établi des tubes à air.»

« Que deviendra l'intimité de la vie ?»

demanda un autre rédacteur en chef londonien. « Que

deviendra le caractère sacré du foyer ?» Les

écrivains rivalisaient d'imagination pour ridiculiser Bell et

son invention. « C'est d'une simplicité déconcertante »,

déclara l'un.

« Ce n'est qu'un tube électrique parlant »,

dit un autre.

« C'est une forme compliquée de porte-voix »,

dit un troisième. Aucun éditeur britannique ne pouvait,

au départ, concevoir une quelconque utilité au téléphone,

sauf pour les plongeurs et les mineurs de charbon.

Des efforts pour gérer les brevets étrangers ont été

entrepris avant le développement du système

d'échange (central ou standard) aux États-Unis, mais

ils ont été rapidement renouvelés, avec de meilleures

chances de succès, lorsque la grande utilité publique

de ce système a été démontrée. Cette

démonstration fut pleinement démontrée lors de

la concurrence entre les intérêts d'Edison

(représentés par la Western Union Company) et de Bell

Company. Cette concurrence s'étendit à l'étranger,

l'alliance conclue en Amérique ne s'appliquant pas aux organisations

étrangères.

L'introduction du téléphone en Europe fut donc entreprise

grâce à l'énergie supplémentaire résultant

des revendications rivales d'Edison et de Bell, ainsi que de quelques

autres entreprises locales.

Un peu plus tard, Edison avait protégé

plus largement son transmetteur à carbone et s'était activement

investi dans l'exploitation de brevets, tandis que l'entreprise manufacturière

alliée à ses intérêts tentait également

de se débarrasser de son appareil. Des sociétés

spéciales furent créées par les détenteurs

des brevets de Bell pour le développement d'entreprises étrangères,

et dès que la National Bell Company

fut créée et dirigée par une équipe compétente,

Hubbard lui-même se rendit en Europe afin de promouvoir

les activités étrangères.

L'International Bell Telephone Company

fut fondée à New York dans le but d'introduire le service

de central téléphonique sur le continent européen,

et la Tropical American Telephone Company

pour développer cette activité en Amérique du Sud,

en Amérique centrale et aux Antilles.

sommaire

Au Royaume-Unis, le colonel Reynolds, de Providence, dans le

Rhode Island, vint à Londres pour vendre les brevets de Bell

et réussit à intéresser d'importants financiers,

qui fondèrent la « Telephone

Company », dont M. James Brand, un marchand influent,

était le président.

Une circulaire, datée du 24 mai 1879, fut publiée par

cette compagnie. Elle contient plusieurs illustrations, donnant « quelques

exemples d'applications pratiques du téléphone ».

Elles concernent toutes les lignes domestiques ou privées, et

la circulaire peut être considérée comme visant

à développer ce secteur, mais il est fait indirectement

référence au système de central.

Le développement du téléphone en Angleterre, bien

qu'il n'ait pas progressé aussi rapidement qu'en Amérique,

a, depuis son introduction, progressé lentement et sûrement.

1877-1880, un grand nombre d'appareils sont utilisés en permanence,

et il a été constaté que plus on s'habitue au téléphone,

plus on en apprécie les avantages. Mais dans le premier pays,

grâce au système central (standard), on communique avec

ses commerçants, on appelle des taxis et on effectue toutes sortes

d'affaires sans sortir de chez soi.

Le représentant d'Edison à Londres était le colonel

Gouraud, alors directeur résident de la Mercantile Trust

Company de New York. Il fonda l'Edison Telephone

Company de Londres, dont le très honorable E. P. Bouverie

était président.

Ces deux sociétés ouvrirent des centraux à Londres

à peu près à la même époque, à

l'automne 1879. Le prix, lui aussi, suscita un tollé général.

Des flots de téléphones miniatures étaient vendus

dans les rues à un shilling pièce ; et bien que le

gouvernement facturât soixante dollars par an pour l'utilisation

de ses télégraphes à imprimeur, la population protesta

vivement contre le fait de payer la moitié du prix.

En 1882 encore, Herbert Spencer écrivait : « Le

téléphone est très peu utilisé à

Londres et est inconnu dans les autres villes anglaises.»

Le premier homme important à se passionner pour le téléphone

fut Lord Kelvin, alors un jeune scientifique sans titre. Il avait

vu les téléphones originaux au Centenaire de Philadelphie

et en était si fasciné que l'impulsif Bell les lui avait

offerts.

Lors de la réunion suivante de l'Association britannique pour

l'avancement des sciences, Lord Kelvin les exposa. Il fit plus encore.

Il devint le défenseur du téléphone. Il y mit sa

réputation. Il raconta l'histoire des tests effectués

au Centenaire de 1876 et assura aux scientifiques sceptiques qu'il n'avait

pas été trompé. « Tout cela, mes oreilles

l'ont entendu », dit-il, « et ce disque de fer

circulaire me l'a transmis avec une netteté indéniable.»

Les scientifiques et les experts en électricité étaient,

pour la plupart, divisés en deux camps. Certains affirmaient

que le téléphone était impossible, tandis que d'autres

affirmaient que « rien ne pouvait être plus simple ».

Presque tous s'accordaient à dire que ce que Bell avait fait

n'était qu'une plaisanterie. Mais Lord Kelvin persista.

Il martela la vérité : le téléphone

était « l'une des inventions les plus intéressantes

de l'histoire des sciences ». Il fit une démonstration

avec une extrémité du fil dans une mine de charbon. Il

se tenait aux côtés de Bell lors d'une réunion publique

à Glasgow et déclara :

« Les appareils qu'on appelait téléphones avant

Bell étaient aussi différents du téléphone

de Bell qu'une série de claquements de mains est différente

de la voix humaine. Il s'agissait en fait de claquements électriques ;

Bell avait eu l'idée, totalement originale et novatrice, de donner

une continuité aux chocs, afin de reproduire parfaitement la

voix humaine. »

Un à un, les scientifiques furent contraints de prendre le téléphone

au sérieux. Lors d'un test public, un professeur réputé,

encore du nombre des sceptiques, fut invité à envoyer

un message. Il se dirigea vers l'appareil avec un sourire incrédule

et, prenant toute cette démonstration pour une plaisanterie,

cria dans le micro : « Salut, mon petit chou !»

Puis il tendit l'oreille pour une réponse. Son expression se

transforma en une expression de stupeur extrême. « C'est

écrit : “Le chat et le violon” », haleta-t-il,

et il se convertit aussitôt à la téléphonie.

Grâce à de tels tests, les hommes de science furent convaincus

et, vers le milieu de l'année 1877, Bell reçut un accueil

enthousiaste lorsqu'il s'adressa à eux lors de leur congrès

annuel à Plymouth.

Peu après, le Times de Londres capitula. Il fit volte-face et

porta le téléphone aux nues. « Soudain et silencieusement,

l'humanité entière est mise à portée de

voix et d'écoute », s'exclamait-il. « Rien n'était

plus désirable et plus impossible. » Le journal suivant

à quitter la foule des moqueurs fut le Toiler, qui déclara

dans un éditorial : « Nous ne pouvons qu'être

impressionnés par l'image d'un enfant humain commandant à

la force la plus subtile et la plus puissante de la nature, de propager,

tel un esclave, un murmure à travers le monde.»

Peu après les scientifiques et les rédacteurs en chef,

la noblesse arriva. Le comte de Caithness ouvrit la marche. Il déclara

publiquement que « le téléphone est la chose

la plus extraordinaire que j'aie jamais vue de ma vie.» Et, par

un matin d'hiver de 1878, la reine Victoria se rendit en voiture chez

Sir Thomas Biddulph, à Londres, et, pendant une heure, elle s'entretint

et écouta au téléphone Kate Field, assise dans

un bureau de Downing Street. Miss Field chanta « Kathleen

Mavourneen », et la Reine la remercia par téléphone,

se déclarant « extrêmement satisfaite ».

Elle félicita Bell lui-même, présent, et lui demanda

si elle pouvait acheter les deux téléphones ; Bell

lui en offrit alors une paire en ivoire.

Cet incident, on l'imagine, contribua grandement à établir

la réputation de la téléphonie en Grande-Bretagne.

Un fil fut aussitôt tendu jusqu'au château de Windsor. D'autres

furent commandés par le Daily News, l'ambassadeur de Perse et

cinq ou six lords et baronnets. Puis arriva une commande qui porta les

espoirs des téléphonistes au plus haut ciel, émanant

de la banque J.S. Morgan & Co. C'était la première

reconnaissance des « sièges des puissants »

du monde des affaires et de la finance. Un petit central, de dix

fils, fut rapidement mis en service à Londres ;

et le 24 avril 1879, Theodore Vail, le jeune

directeur de la Bell Company, envoya une commande à l'usine de

Boston : « Veuillez fabriquer cent téléphones

portables pour l'exportation dès que possible.» Le commerce

extérieur avait commencé.

Et puis, un coup de tonnerre, un désastre totalement imprévu.

Alors que quelques entreprises énergétiques commençaient

à voir le jour, le ministre des Postes proclama soudain que le

téléphone était une sorte de télégraphe.

Selon une loi britannique, le télégraphe devait être

un monopole d'État. Cette loi avait été votée

six ans avant la naissance du téléphone, mais peu importait.

Les opérateurs téléphoniques protestèrent

et polémiquent. Tyndall et Lord Kelvin avertirent le gouvernement

qu'il commettait une erreur indéfendable.

Mais rien ne pouvait être fait. Tout comme les premiers chemins

de fer avaient été appelés routes à péage,

le téléphone fut solennellement déclaré

télégraphe. De plus, pour ajouter à l'humour absurde

de la situation, le juge Stephen, de la Haute Cour de justice, prononça

le dernier mot qui imposa légalement au téléphone

le statut de télégraphe, et appuya son opinion par une

citation du dictionnaire Webster, publié vingt ans avant l'invention

du téléphone.

Après avoir conquis ce nouveau rival, quelle était la

suite ?

Le ministre des Postes l'ignorait. Il n'avait, bien sûr, aucune

expérience en téléphonie, et aucun de ses fonctionnaires

du service télégraphique non plus. Il n'y avait ni livre

ni université pour l'instruire. Son télégraphe

était alors, comme aujourd'hui, un échec commercial. Il

ne fonctionnait pas. Il n'osa donc pas prendre le risque de construire

un second réseau de lignes et finit par consentir à accorder

des licences à des entreprises privées. Mais la confusion

persista.

Afin de forcer la concurrence, selon les théories académiques

de l'époque, des licences furent accordées à treize

entreprises privées.

Comme on pouvait s'y attendre, la plus compétente avala rapidement

les douze autres. Si on l'avait laissée tranquille, cette entreprise

aurait pu fournir un bon service, mais elle était entravée

et encadrée par une réglementation jalouse. Elle fut contrainte

de verser un dixième de ses revenus bruts à la Poste.

Elle devait se tenir prête à vendre ses services avec un

préavis de six mois. Et dès qu'elle eut installé

un réseau de lignes longue distance, le ministre des Postes s'en

empara et le lui confisqua. Puis, en 1900, la Poste abandonna ses obligations

envers l'entreprise agréée et lança une concurrence

ouverte. Elle entreprit de lancer un second système à

Londres et, deux ans plus tard, découvrit son erreur et proposa

de coopérer. Elle accorda des licences à cinq villes qui

réclamaient la propriété municipale. Ces villes

se lancèrent courageusement, tambour battant, enchaînèrent

les mésaventures et finirent par abandonner. Même Glasgow,

première ville à posséder des biens municipaux,

connut son Waterloo au téléphone. Elle

a dépensé un million huit cent mille dollars pour une

installation obsolète à sa sortie, l'a exploitée

un temps à perte, puis l'a vendue à la Poste en 1906 pour

un million cinq cent vingt-cinq mille dollars.

Ainsi, du début à la fin, l'histoire du téléphone

en Grande-Bretagne a été une « comédie d'erreurs

».

On compte aujourd'hui, dans les deux îles, moins de six cent mille

téléphones en service. Londres, avec ses six cent quarante

miles carrés de maisons, en compte un quart et en gagne dix mille

par an. Aucune amélioration majeure n'est en cours, la Poste

ayant annoncé qu'elle reprendrait et exploiterait toutes les

entreprises privées le 1er janvier 1912.

Le désordre bureaucratique, semble-t-il, va perdurer indéfiniment.

sommaire

Comme les centraux se développaient aux États-Unis depuis

le début de 1878, on a parfois suggéré que la Grande-Bretagne

tardait quelque peu à exploiter les facilités des centraux

téléphoniques. La raison, cependant, réside dans

la situation des sociétés respectives en matière

de brevets.

Le téléphone magnétique Bell n'était pas

suffisamment puissant pour une utilisation générale comme

instrument de communication, et la compagnie de téléphone

(Bell) ne pouvait pas utiliser l'émetteur Edison, tandis que

la société Edison ne pouvait pas utiliser le récepteur

magnétique.

La première démonstration publique de l'émetteur

à charbon Edison en Angleterre eut lieu à la London Institution,

lors d'une conférence du professeur Barrett, le 30 décembre

1878. Quelques semaines plus tôt, l'une des premières expériences

longue distance avait été réalisée entre

Londres et Norwich, sur la ligne télégraphique privée

de MM. Colman. Dans toutes ces expériences, un récepteur

magnétpque avait été utilisé.

Les prix indiqués dans cette circulaire sont

les suivants :

PRIX ACTUELS DES TÉLÉPHONES en Livres et Soumis à

redevance

...............................................A l'unité 6d.

et par an

Téléphone, ébonite, modèle à main

. . 1 ..1 ..... 0

Téléphone, modèle tabatière .. ........

. 0 ..15 ... 0.

Téléphone, modèle boîte en bois . . . .1

. 10 ... 0

(La redevance peut être commuée à tout moment par

un paiement anticipé de cinq ans.)

Téléphone, sonnette avec bouton poussoir et commutateur

automatique 0,300

[La politique de vente a été modifiée ultérieurement

et seule la location est autorisée.]

La Bell Company avait attiré l'attention de Barrett sur ce fait

et avait fait part de son intention d'engager des poursuites pour empêcher

la violation de son brevet. L'émetteur à carbone sans

récepteur était inutile, et l'adoption commerciale du

récepteur magnétique entraînerait certainement des

litiges.

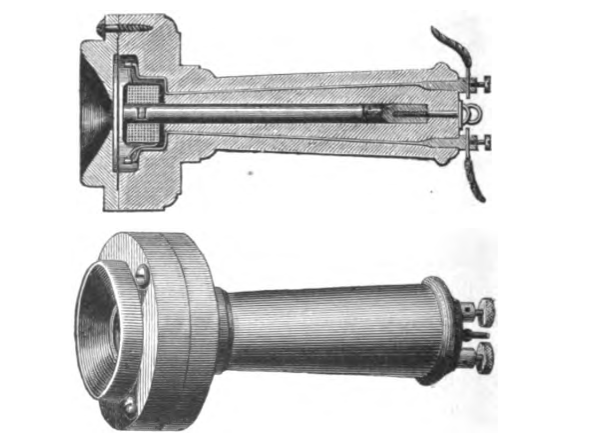

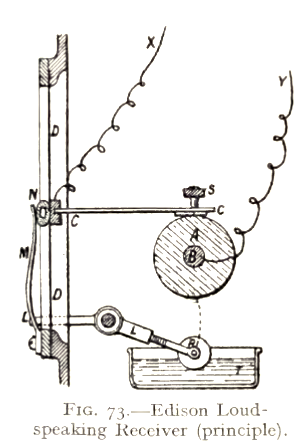

La situation fut rapportée à Edison, et il produisit

immédiatement un récepteur basé sur un principe

entièrement différent.

L'appareil ne devait pas être utilisé longtemps, car il

était moins bien adapté aux exigences du service que le

récepteur magnétique, mais sa production opportune permit

à la Edison Telephone Company de Londres de démarrer ses

activités sans être exposée aux risques d'interférences.

L'utilisation de ce récepteur était limitée, pour

l'essentiel, voire entièrement, à l'Angleterre.

| Pour résumer : En 1879, Edison développa

un nouveau récepteur pour concurrencer celui de Bell. À

la fin de l'année, American Bell avait acquis l'activité

téléphonique de Western Union et le nouveau récepteur

d'Edison trouva son principal débouché en Grande-Bretagne.

Ce nouveau récepteur reposait sur sa découverte de

1874 du principe de l'électromotographe, une modification

du frottement provoquée par la décomposition électrochimique.

Au printemps 1877, Edison avait conçu un récepteur

téléphonique utilisant ce principe : la variation

du signal électrique faisait vibrer la membrane sonore en

modifiant le frottement entre un bras de contact métallique

et une surface mobile traitée chimiquement. Dans la version

finale, la surface était composée de craie. Il reprit

ensuite l'idée en juin 1878 afin de contourner le brevet

initial d'Alexander Graham Bell sur un récepteur téléphonique

électromagnétique. Edison envoya les premiers modèles

de démonstration à Londres en février 1879

et, en juillet, il avait développé un modèle

commercial. Les téléphones envoyés en Grande-Bretagne

combinaient l'émetteur à bouton-poussoir en carbone

et le récepteur à électromotographe Edison qualifia son récepteur de 1877 de « téléphone musical », car il était suffisamment puissant pour diffuser la musique émise par son émetteur à bouton-poussoir en carbone dans un vaste auditorium. Après l'arrivée des nouveaux instruments à Londres en 1879, l'agent d'Edison commença à les surnommer « le téléphone à haut-parleur Edison ». |

Le brevet américain de Bell contrôlait

la transmission de courants ondulatoires correspondant aux vibrations

aériennes produites par la parole.

Les brevets britanniques et étrangers avaient une portée

moindre et, par conséquent, bien que le nouveau récepteur

d'Edison ne fût pas utilisé aux États-Unis, il constitua

une acquisition précieuse pour la Edison Telephone Company de

Londres.

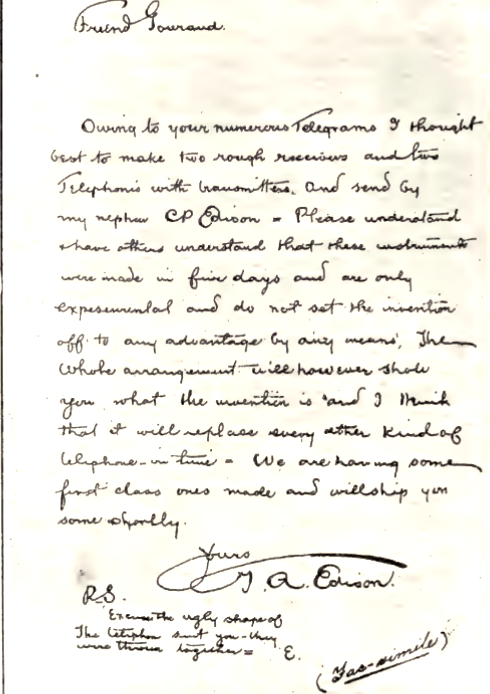

La lettre par laquelle Edison informait le colonel Gouraud de l'expédition

des nouveaux instruments fut reproduite en fac-similé, grâce

à une autre invention d'Edison : le stylo électrique.

(Photographie tirée de l'une des copies.)

— Lettre d'Edison à Gouraud sur le récepteur à

haut-parleur.

— Lettre d'Edison à Gouraud sur le récepteur à

haut-parleur.

L'une des raisons de la hâte avec laquelle ces instruments furent

expédiés était la venue prochaine du professeur

Tyndall sur le thème de l'acoustique moderne. Ils furent présentés

pour la première fois en fonctionnement au 6, rue Lombard, le

14 mars 1879, et furent décrits dans le Times le 17.

Des descriptions plus détaillées parurent dans Nature

du 20 mars 1879 et Engineering du 21 mars.

Les illustrations des figures suivantes proviennent de ce dernier.

Pour concevoir cet instrument, Edison utilisa un principe

qu'il avait découvert quelques années auparavant.

Dans son brevet américain n°

221 957 daté du 25 novembre 1879, il déclare :

Le mécanisme particulier sur lequel repose cette invention

a été breveté par moi le 19 janvier 1875 et numéroté

158 787. J'ai également déposé une demande

d'application de ce procédé à la téléphonie

le 20 juillet 1877, n° 141, dans laquelle une bande de papier se

déplace sous un point relié au diaphragme. Cette caractéristique

n'est donc pas revendiquée de manière générale

ici. La présente demande porte plus particulièrement sur

des dispositifs qui rendent l'invention parfaitement utilisable dans

le commerce et la rendent fiable et efficace.

L'instrument produit dans un délai aussi court constituait donc

davantage un développement qu'une nouvelle invention.

Près de deux ans auparavant, il avait déposé une

demande de protection pour l'application de ce « procédé

particulier » à la téléphonie, mais uniquement

pour un téléphone musical doté d'un contact à

ouverture et fermeture analogue à celui de Reis. Pressé

de proposer un récepteur indépendant, Edison s'est rapidement

mis au travail pour finaliser l'instrument sous une forme pratique.

Le principe illustré

à la figure est le suivant : peut être brièvement

décrit :

Le principe illustré

à la figure est le suivant : peut être brièvement

décrit :

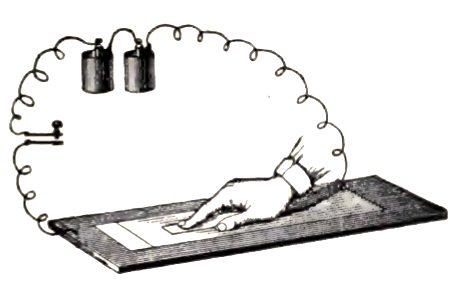

Edison a constaté qu'un stylet relié à l'un des

pôles d'une pile, tiré sur une bande de papier posée

sur une surface métallique, était soumis à l'effet

de frottement lorsque la touche faisant partie du circuit était

ouverte et qu'il en était exempt lorsque la touche était

fermée.

Il a appliqué ce principe de mouvement à distance comme

alternative à l'armature et au ressort d'un instrument télégraphique.

Son utilité était davantage liée à l'invention

et au brevet qu'à la pratique, de sorte que l'électro-motographe,

comme il l'appelait, était peu connu.

Lorsqu'un récepteur téléphonique basé sur

un nouveau principe fut nécessaire, Edison pensa naturellement

à l'électro-motographe.

Initialement inventé pour remplacer un électro-aimant

et son armature, il était désormais nécessaire

de le remplacer. Il fallait une certaine audace pour supposer que les

variations de frottement suivraient d'aussi près les infimes

variations d'un courant téléphonique. Mais un diaphragme

muni d'un bras fixé en son centre, un cylindre de craie rotatif

sur lequel le bras appuyait, et un circuit électrique assemblé

démontrèrent rapidement que l'instrument était

un récepteur téléphonique pratique.

Edison Loud-speaking première forme. Photo version commerciale.

Dans sa version commerciale, l'instrument était de taille réduite

et fixé à un bras dépassant de l'émetteur

de manière à être placé face à l'oreille

du locuteur, comme le montre la photo, le nouveau récepteur d'Edison

parlait fort. Cela contribua à accroître l'émerveillement

populaire et fut considéré comme une vertu. Il constitua

l'un des principaux atouts pour attirer l'attention des capitalistes.

( mémorandum « privé et confidentiel intitulé

« Edison's Loud-speaking » )

Le téléphone perfectionné par M. Edison au cours

de cette année diffère radicalement de tous les instruments

antérieurs du même genre.

L'invention du professeur Graham Bell, jusqu'à présent

la plus répandue, comprend un aimant et une bobine, et le son

est transmis le long du fil, perdant une grande partie de son intensité

en chemin. Dans l'instrument de M. Edison, la voix est reproduite mécaniquement

au bout du fil, et l'orateur est entendu avec un volume sonore et une

netteté équivalents à ceux de sa voix originale.

Cette circulaire fut publiée durant l'été 1879,

et la suite témoigne de la surprise ressentie à Londres

face à la croissance alors réalisée des centraux

téléphoniques outre-Atlantique.

L'ampleur du développement de la téléphonie aux

États-Unis au cours des derniers mois est presque inconcevable.

Dans des villes aussi grandes que Chicago ou Philadelphie, ou aussi

petites que Wilmington, des centraux téléphoniques ont

été mis en place et ont été adoptés

à grande échelle.

Une ligne de démonstration a été installée

entre le 6 Lombard Street (bureau du colonel Gouraud) et les bureaux

de l'Equitable Insurance Company of the United States, à Princes

Street. Neuf autres lignes ont été ajoutées et

reliées à un standard téléphonique au 6

Lombard Street. Bien que de nature expérimentale, le central

ne disposant pas de capacités d'extension, il s'agissait du premier

central londonien équipé du système Edison.

Utilisé depuis un certain temps, il a été inauguré

publiquement en septembre 1879.

Le 6 du même mois, le Times a décrit le système,

soulignant que l'intercommunication téléphonique à

grande échelle était enfin devenue une réalité

dans la Cité de Londres. Les gares, ou plus précisément

les bureaux privés, reliés au central sont situées :

n° 1 dans Copthall Buildings [MM. Parrish],

n° 2 dans Old Broad Street [Pullman Car Association],

n° 3 dans Suffolk Lane [MM. Renshaw],

n° 4 dans Lombard Street [Colonel Gouraud],

n° 5 dans Princes Street [Equitable Insurance Company of United

States],

n° 6 dans Carey Street, Lincoln's Inn [MM. Waterhouse],

n° 7 dans Queen Victoria Street (les bureaux de la compagnie),

n° 8 dans George Yard, Lombard Street [MM. Kingsbury],

n° 9 dans Throgmorton Street [MM. Anderson],

le n° 10 étant notre propre établissement.

Dans un article de fond sur le sujet, le Times remarque :

Nous publions dans une autre chronique les extraordinaires nouvelles

utilisations que cette invention a permis d'accomplir. . . . Il n'y

a aucune limite

au nombre de points entre lesquels une communication peut être

établie, et il est presque impossible de les mettre en relation.

… Actuellement, il existe dix endroits privilégiés

où ce privilège peut être obtenu ; mais il pourrait

tout aussi bien y en avoir dix cents ou dix mille, et, sans aucun doute,

il y en aura d'autre bientôt.

Le central fut transféré au numéro 1 de la rue

Queen Victoria, et les abonnés furent raccordés au plus

vite. Une liste datée du 20 février 1880 contient 172

noms. En province, les compagnies Bell et Edison firent preuve d'une

grande activité pour installer des centraux.

La Compagnie du Téléphone, exploitant les brevets Bell,

a publié une circulaire , non datée, mais dont on pense

qu'elle date de septembre 1879 (une seconde édition est datée

du 10 novembre 1879). Elle stipule :

Un central téléphonique a été établi

dans la ville.

Chaque abonné dispose d'une ligne reliant sa résidence

ou son bureau, équipée des instruments nécessaires,

au bureau de la Compagnie du Téléphone. L'employé

du central répond au signal de l'abonné et établit

instantanément la connexion avec la ligne de toute autre personne

avec laquelle il souhaite communiquer. La conversation peut alors se

poursuivre facilement et en toute confidentialité, sans qu'aucun

tiers ne puisse entendre ce qui se dit.

Dans la troisième édition de la circulaire, datée

du 24 décembre 1879, « Un central téléphonique

» a évolué vers le pluriel : « Des centraux

téléphoniques ont été établis dans

la ville.» Environ 200 noms d'abonnés sont mentionnés

dans cette circulaire. Le premier central téléphonique

et les premiers bureaux de la Bell Company se trouvaient au 36 Coleman

Street, E.C.3.

Conservant le contrôle des centraux téléphoniques,

la Bell Company accorda, le 2 septembre 1879, une licence restreinte

à MM. Scott & Wollaston pour l'utilisation de téléphones

pour les lignes privées et les besoins domestiques. Gower

apporta une légère modification à l'appareil Bell,

jugée très avantageuse. Gower acquit la licence de Scott

& Wollaston et créa la Gower-Bell Telephone

Company.

Une circulaire publiée par cette société commençait

ainsi :

| Il existe, en gros, quatre catégories de

téléphones : 1. Le téléphone original du professeur Bell. 2. Le téléphone électrochimique de M. Edison. 3. Le téléphone Gower-Bell, conçu sur le principe du téléphone Bell, mais beaucoup plus performant. 4. Le téléphone à haut-parleur Gower-Bell, le plus récent et le plus performant des instruments, est la combinaison d'une forme spéciale de l'émetteur microphonique du professeur Hughes, F.R.S., avec le téléphone Gower-Bell comme récepteur; et formule les critiques suivantes à l'égard de ses concurrents : Le téléphone Bell, invention originale et magnifique du professeur Graham Bell, et fondement du système téléphonique, produit des sons très faibles comparés à l'instrument spécial de cette société ; son utilisation commerciale est donc déconseillée. Le téléphone électrochimique Edison peut difficilement être considéré comme un instrument pratique. Son utilisation a été totalement abandonnée aux États-Unis et sur le continent, et les autorités américaines ne parviennent pas à le faire fonctionner de manière satisfaisante. |

La Gower-Bell

Company fut ensuite absorbée par la Consolidated

Telephone Construction and Maintenance Company, une entreprise

manufacturière qui, à la recherche de nouveaux marchés,

introduisit une nouvelle concurrence d'origine anglaise dans certains

pays étrangers.

Sous les auspices de cette société fut créée

la River Plate Telephone and Electric Light Company,

avec une centrale à Buenos Aires, et, en collaboration avec Edison,

des centrales furent établies à Vienne, Lisbonne et Porto.

La concurrence entre Bell et Edison aux États-Unis fut rompue

grâce au vaste brevet obtenu par Bell.

Un accord avait été conclu car la Western Union Company

reconnaissait l'étendue et la validité du brevet initial

de Bell, qui couvrait toutes les méthodes possibles de transmission

électrique de la parole. Les brevets britanniques n'étaient

pas aussi étendus. Bell contrôlait le téléphone

à magnéto, à l'exception du diaphragme à

membrane, qui était exempt de son brevet en raison d'une publication

antérieure dans l'English Mechanic, et Edison contrôlait

l'émetteur à charbon.

La Edison Company, ayant poursuivi ses travaux expérimentaux

préliminaires devint indépendante des brevets de Bell

sur la production de l'électro-motographe. La Bell Company, en

revanche, risquait d'être attaquée par la Edison Company

en raison de l'utilisation de l'émetteur Blake.

Mais aucune attaque définitive ne fut lancée sur la base

des brevets. Commençant sérieusement leurs travaux des

centres d'échange à peu près à la même

époque (septembre 1879), ils poursuivirent leurs entreprises

respectives avec toute l'énergie que produit la rivalité

et démontrèrent rapidement qu'ils fournissaient un service

d'une grande utilité publique. Un ennemi commun est l'aide matérielle

aux alliances, et pour les compagnies téléphoniques britanniques

en 1880, l'ennemi commun était le gouvernement.

Il convient toutefois de souligner ici que l'action du gouvernement

facilita la fusion des intérêts de Bell et d'Edison, et

ne nécessita plus la séparation de l'émetteur à

charbon et du récepteur magnétique, qui semblaient se

compléter naturellement. Même si l'on peut admirer l'ingéniosité

qui a permis de produire le récepteur électro-motographe

au moment où il était requis, et même si l'on peut

reconnaître l'ingéniosité commerciale avec laquelle

ses caractéristiques de haut-parleur ont été recommandées

au public, il est évident qu'en tant qu'instrument pratique,

il était bien inférieur au modèle Bell. Pour le

faire fonctionner, il fallait tourner continuellement une manivelle

à la main. Le volume sonore, dans un usage courant, était

non seulement inutile, mais constituait un inconvénient certain.

Il serait inexact d'affirmer que les intérêts d'Edison

l'aient reconnu, mais l'adoption du récepteur Bell fut recommandée

aux directeurs de la United Company par l'ingénieur d'Edison

(E. H. Johnson) dans un rapport daté du 3 juin 1880, en raison

de la plus grande simplicité d'utilisation de l'appareil.

Voici un extrait de ce rapport : SIMPLICITÉ DE L'APPAREIL

| Il s'agit d'une question d'une importance vitale,

car le téléphone, contrairement à tous les

autres appareils de communication à distance, tels que les

différents systèmes télégraphiques,

est si simple qu'il ne requiert aucune compétence particulière. Or, le grand public étant notoirement incapable de comprendre les opérations mécaniques les plus simples, cette simplicité doit être préservée. Toute complication mécanique supplémentaire limite disproportionnellement le nombre de personnes capables de manipuler l'appareil. Il est vain de chercher à « éduquer le public » au respect des « règles et règlements ». Ceux-ci ne peuvent être imposés qu'aux employés. Compte tenu de ces faits, il est, à mon avis, essentiel pour effectuer la signalisation, la commutation, etc., nécessaires que ces opérations soient réduites à l'action purement automatique consistant à prendre le téléphone en main et à le poser (ou, plus précisément, à le raccrocher). Ni l'inintelligence, ni l'oubli, ni la compréhension imparfaite des règles ne peuvent empêcher l'accomplissement d'un acte aussi simple. Pour obtenir ce degré de simplicité, j'ai été contraint de sacrifier les qualités supérieures du récepteur électro-motographe de M. Edison à la performance supérieure du récepteur magnéto du professeur Bell. Ceci apparaîtra plus clairement en citant quelques opérations effectuées automatiquement par le mouvement d'un crochet sur lequel le téléphone portable est décroché lorsqu'il est utilisé et sur lequel il est posé lorsqu'il n'est pas utilisé. |

Les observations introductives de M. Johnson méritent

d'être soulignées.

Elles témoignent d'une appréciation précoce du

travail qui peut être utilement imposé à l'abonné,

mais sa référence aux « qualités supérieures »

du récepteur électro-motographe et à la « performance

supérieure » du récepteur magnéto en

tant qu'instrument indépendant est moins acceptable.

La loyauté de l'entourage d'Edison envers son chef a été

attestée par M. George Bernard Shaw, employé

pendant un temps par la Edison Telephone Company de Londres, et décrit

dans une liste du personnel comme « Directeur de sortie ».

(« Vous ne devez pas croire, parce que je suis un homme

de lettres, que je n'ai jamais cherché à gagner honnêtement

ma vie. J'ai commencé à tenter ce péché

contre nature à l'âge de quinze ans et j'ai persévéré,

malgré ma timidité et ma méfiance juvéniles,

jusqu'à vingt-trois ans. Ma dernière tentative remonte

à 1879, lorsqu'une société fut créée

à Londres pour exploiter une invention ingénieuse de M. Thomas

Alva Edison – une invention bien plus ingénieuse, comme

elle le prouva, n'étant rien de moins qu'un téléphone

d'une efficacité si fulgurante qu'il beuglait vos communications

les plus privées dans toute la maison au lieu de les chuchoter

avec une certaine discrétion. Ce n'était pas ce que souhaitait

le courtier britannique, aussi la société fut-elle rapidement

intégrée à la National [United] Telephone Company,

après s'être fait une place dans l'histoire de la littérature,

tout à fait involontairement, en me fournissant un emploi. »

Tant que la compagnie de téléphone Edison subsista, elle

encombra le sous-sol d'un immense ensemble de bureaux de Queen Victoria

Street d'artisans américains… Ils adoraient M. Edison, le

considérant comme le plus grand homme de tous les temps dans

tous les domaines possibles de la science, de l'art et de la philosophie,

et exécraient M. Graham Bell, l'inventeur du téléphone

rival, le considérant comme son adversaire satanique ; mais

chacun d'eux possédait (ou prétendait posséder),

sur le point d'être achevé, une amélioration du

téléphone, généralement un nouvel émetteur.

(Le Nœud irrationnel, de George Bernard Shaw),

On peut excuser la phraséologie de M. Johnson, la considérant

comme une dissimulation, mais alors, comme aujourd'hui, le récepteur

Bell possédait des « qualités supérieures »

ainsi qu'une « aptitude supérieure ».

Le prospectus de la United Telephone

Company fut publié le 8 juin 1880, avec un capital de 500 000 £,

dont 200 000 £ en actions attribuées à

la Bell Company et 115 000 £ en actions à la

Edison Company. Dans le prospectus, il était indiqué :

Le réseau téléphonique de ce pays n'a pas encore

été suffisamment développé, en partie à

cause de la position antagoniste des sociétés Bell et

Edison. Une situation similaire existait en Amérique jusqu'à

l'union de ces deux intérêts. Il faut donc s'attendre à

ce que le système téléphonique progresse rapidement

dans ce pays, comme c'est déjà le cas aux États-Unis.

Il convient de mentionner l'argument de la Poste, selon lequel son monopole,

conféré par les lois sur le télégraphe,

s'étend au réseau téléphonique, et une action

en justice est actuellement en cours pour régler cette question.

Les administrateurs sont informés que cette action n'aboutira

pas. L'activité téléphonique privée de la

compagnie ne pouvait être affectée par les lois sur les

postes, et ce service doit payer pour le droit d'utiliser à des

fins lucratives les instruments protégés par les brevets

de la compagnie.

La United Telephone Company exploitait elle-même le réseau

londonien et créait des filiales pour exploiter les centraux

provinciaux sous licence.

En France, le téléphone suscita, dès ses débuts,

un vif intérêt chez les scientifiques.

Après l'Amérique du Nord et l'Angleterre jusqu'en 1910 le téléphone se développe en Europe et dans le monde entier.

Les Français furent les seuls gouvernements

à reconnaître un caractère national.

Napoléon exprima sa reconnaissance de la valeur de la recherche

scientifique et du développement artistique en déclarant

que les sciences qui honorent l'entendement humain, les arts qui embellissent

la vie et transmettent les grandes actions à la postérité,

devaient être spécialement soutenus par un gouvernement

indépendant.

En 1802, alors Premier Consul, il fonda le prix Volta

« pour encourager celui qui, par ses expériences et ses

découvertes, fera progresser l'électricité et le

galvanisme à un rythme comparable à celui réalisé

dans ces sciences par Franklin et Volta ».

Ce prix, initialement d'une valeur de 60 000 francs, porté

à 50 000 francs lors de sa réactivation par Napoléon

III, et maintenu ainsi sous la République, fut décerné

à Bell en reconnaissance de son invention du téléphone.

Le premier prix Volta fut décerné à Ruhmkorff en

1864 pour la bobine d'induction, le suivant à Bell, qui fut également

fait officier de la Légion d'honneur. L'Université de

Heidelberg lui conféra le titre honorifique de docteur en médecine,

en reconnaissance de l'utilisation du téléphone en chirurgie.

En 1902, la Society of Arts de Londres lui décerna la médaille

Albert, et en 1913, la Royal Society lui conféra la médaille

Hughes.

(Un legs fut fait à la Royal Society par feu le professeur David

Edward Hughes, dont les revenus devaient être attribués

chaque année, soit en argent, soit sous forme de médaille,

ou en partie l'un et en partie l'autre, pour)

Mais si la valeur scientifique du téléphone était

hautement louée et que le public avait une vague idée

de ses grandes potentialités, son utilité commerciale

n'était pas pleinement reconnue, et certains indices laissaient

même penser qu'il pourrait s'agir d'un simple jouet scientifique.

En France, comme en Angleterre, le gouvernement

s'empara du secteur téléphonique dès que les travaux

pionniers furent réalisés par des particuliers.

Du Moncel fut l'un des premiers en Europe

à rédiger un traité à ce sujet. Traduit

en anglais, il devint pendant un temps l'ouvrage de référence.

Bien que publié en 1879, il ne contient aucune référence

au système de centraux.

Plus tard, alors que les centraux et les lignes interurbaines connaissaient

des progrès rapides, c'est dans la littérature française

qu'il faut également chercher leurs premières traces.

Brault,

à Paris, publia, à la même époque (1888),

son Histoire de la téléphonie et de l'exploitation des

téléphones en France et à l'étranger, où

les aspects industriels occupaient une place prépondérante.

Son ouvrage était alors unique en son genre dans son analyse

des progrès mondiaux et constitue aujourd'hui une référence

précieuse.

Sur le plan pratique, Ader apporta une

modification à l'instrument Bell et, que ce soit en raison de

cette modification ou d'une amélioration de fabrication, son

récepteur fut très apprécié sur les marchés

européens. Il produisit également un émetteur s'inspirant

étroitement de la forme du crayon de charbon du microphone de

Hughes, l'un des meilleurs du genre.

Tandis que les scientifiques s'intéressaient au téléphone

en tant qu'instrument, en France comme ailleurs en Europe, le système

d'échange fut développé sous l'égide des

États-Unis.

La rivalité entre Bell et Edison s'étendit à Paris,

mais Gower les devança dans une

certaine mesure et obtint la première concession, qui s'appliquait

à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille et Nantes.

Les intérêts de Bell reçurent une concession pour

Paris uniquement, tandis que ceux d'Edison eurent la chance de couvrir

les mêmes villes que Gower.

Toutes ces concessions furent regroupées au sein de la Société

Générale des Téléphones le 10

décembre 1880 et, à l'exception de Paris et de Lyon, ce

n'est qu'après cette date que les centres d'échanges commencèrent.

En 1889, le gouvernement confisqua pratiquement le réseau parisien

et, après neuf ans de litiges, versa cinq millions de francs

à ses propriétaires. Avec ces débuts insouciants,

le gouvernement sombra dans la désolation. Il rassembla l'ensemble

le plus complet des erreurs commises par d'autres nations et en inventa

plusieurs. Presque tous les maux connus de la bureaucratie furent mis

au point. Le système tarifaire fut bouleversé ; Le

tarif forfaitaire, qui ne peut être appliqué avec profit

que dans les petites villes, a été appliqué dans

les grandes villes, et le tarif des messages, applicable uniquement

aux grandes villes, a été appliqué dans les petites

localités. Les opératrices étaient empêtrées

dans un labyrinthe de règles de la fonction publique. Elles n'avaient

pas le droit de se marier sans l'autorisation du directeur général

des Postes ; et elles ne pouvaient en aucun cas oser épouser

un maire, un policier, un caissier ou un étranger, de peur de

trahir les secrets du standard.

Mais le gouvernement tire un bénéfice net de trois millions

de dollars par an de son monopole téléphonique ;

et jusqu'en 1910, date de la nomination d'un comité d'amélioration,

il ne se soucia guère du désagrément du public.

Paris reçut une leçon marquante en matière d'efficacité

téléphonique en 1908, lorsque son central téléphonique

principal fut totalement détruit par un incendie. « Construire

un nouveau standard téléphonique », disaient

les fabricants européens, « prendra quatre ou cinq

mois.»

Un jeune Chicagoan dynamique fit son apparition. « Nous installerons

un nouveau standard en soixante jours », dit-il, « et

nous accepterons de payer six cents dollars par jour de retard.»

Jamais un travail aussi rapide n'avait été réalisé.

Mais c'était l'occasion pour Chicago de montrer ce dont elle

était capable. Paris et Chicago sont à quatre mille cinq

cents milles l'une de l'autre, soit douze jours de voyage. Le standard

devait mesurer cent quatre-vingts pieds de long et comporter dix mille

fils. Pourtant, la Western Electric l'a terminé en trois semaines.

Il a été transporté à New York par six wagons

de marchandises, chargé sur le paquebot français La Provence

et déposé à Paris en trente-six jours ; de

sorte qu'à l'expiration des soixante jours, il fonctionnait à

plein régime avec une équipe de quatre-vingt-dix opérateurs.

En Belgique, il existe un système gouvernemental depuis

1893 ; il y a donc unité, mais pas d'entreprise. L'installation

est vétuste et trop petite. L'Espagne compte des entreprises

privées qui offrent un service de qualité à vingt

mille personnes. La Roumanie en compte deux fois moins.

En Allemagne, Reis avait mené

des expériences et construit un appareil qu'il appelait un téléphone,

ce qui suffisait à permettre aux Allemands patriotes de se sentir

propriétaires de l'invention.

Le 4 octobre 1877, von Stephan, directeur des Télégraphes,

écrivit à Bismarck qu'il avait établi une communication

entre son bureau de Berlin et la banlieue de Friederichsburg. Il laissa

également entendre qu'il envisageait immédiatement une

application pratique de la nouvelle invention au sein du service télégraphique

impérial, proposant la connexion téléphonique des

bureaux de poste de campagne auxquels le service télégraphique

n'avait pas encore été étendu. À la fin

de 1877, quinze villages étaient ainsi reliés au réseau

télégraphique général. Le système

de central de Berlin ne fut inauguré que le 1er avril 1881. En

Allemagne, le fardeau bureaucratique était le même qu'au

Royaume Unis, mais avec moins de soutien. Il existe un monopole gouvernemental

total. Quiconque commet le délit de louer un service téléphonique

à ses voisins est passible de six mois de prison. Là encore,

le ministre des Postes a exercé une domination absolue. Il a

imposé le secteur du téléphone au modèle

postal. Le patriotisme n'est pas un atout fiable pour l'investigation

des affirmations scientifiques, mais bien qu'infructueux et oubliés,

L'habitant d'une petite ville doit payer un tarif aussi élevé

pour un service modeste que celui d'une grande ville pour un service

important. L'efficacité est satisfaisante, mais pas de vitesse

ni de record.

Les ingénieurs allemands n'ont pas suivi de près les progrès

de la téléphonie aux États-Unis. Ils ont préféré

concevoir leurs propres méthodes et ont ainsi créé

un assortiment hétéroclite de systèmes, bons, mauvais

et indifférents. 1910 Au total, l'investissement s'élève

probablement à soixante-quinze millions de dollars et le nombre

total de téléphones est estimé à neuf cent

mille.

La téléphonie a toujours été très

prisée par le Kaiser. Il a pour habitude, lorsqu'il organise

une soirée de chasse, de faire installer un fil spécial

jusqu'au quartier général de la forêt, afin de pouvoir

converser chaque matin avec son cabinet. Il a décerné

des diplômes et des distinctions par téléphone.

Même son ancien chancelier, von Bülow, a reçu son

titre de comte de cette manière informelle. Mais le premier partisan

du téléphone en Allemagne fut Bismarck. Le vieil Unificateur

comprit immédiatement son utilité pour maintenir l'unité

nationale et commanda une ligne reliant son palais de Berlin à

sa ferme de Varzin, distantes de trois cent trente kilomètres.

Dès l'automne 1877, il s'agissait de la première ligne

longue distance d'Europe.

En Suisse Wietlisbach, avait écrit sur la téléphonie

industrielle, mais principalement avec une application technique.

Le premier central fut celui de Zurich, exploité grâce

à une concession accordée à un groupe d'hommes

d'affaires associés à la Compagnie Internationale de Téléphone

Bell le 24 juillet 1880.

En 1881, des centraux furent ouverts à Genève, Lausanne

et Winterthur par le gouvernement, qui racheta également peu

après le central de Zurich. Quatorze centraux étaient

en service à la fin de 1883, et le double un an plus tard.

Dans la petite Suisse, l'État a été propriétaire

dès le début, mais avec moins de préjudice pour

l'économie qu'ailleurs. Ici, les autorités ont même

délaissé le télégraphe au profit du téléphone.

Elles ont compris l'importance du fil électrique pour maintenir

la cohésion de leurs villages de vallée ; elles ont

ainsi sillonné les Alpes avec un système téléphonique

bon marché et quelque peu fragile, qui transmet soixante millions

de conversations par an. Même les moines de Saint-Bernard, qui

portent secours aux voyageurs bloqués par la neige, ont désormais

équipé leur montagne de cabines téléphoniques.

Le téléphone le plus haut du monde se trouve au sommet

du Mont Rose, dans les Alpes italiennes, à près de cinq

kilomètres au-dessus du niveau de la mer. Il est relié

à une ligne qui va jusqu'à Rome, afin qu'une reine puisse

parler à un professeur. Dans ce cas, la reine est Marguerite

d'Italie et le professeur est Signor Mosso, l'astronome qui étudie

le ciel depuis un observatoire du Mont Rose. À ses frais, la

reine a fait tendre ce fil par une équipe de monteurs, qui ont

glissé et pataugé sur la montagne pendant six ans avant

de le fixer.

En Belgique Les premières expériences eurent lieu

en 1878. Une société fut créée à

Bruxelles en 1879, et d'autres suivirent.

La concurrence étant jugée insuffisante, les différentes

sociétés furent encouragées à fusionner.

La Compagnie Beige du Téléphone Bell a été

fondée en 1882. Cette société était la filiale

belge de l'International Bell Telephone Company de New York.

Aux Pays-Bas Une société a été créée

sous le nom de Nederlandsche Bell Telefoon Maatschappij en 1881.

La principale particularité des Pays-Bas est qu'il n'existe pas

de plan national, mais plutôt un patchwork, semblable au manteau

multicolore de Joseph. Chaque ingénieur municipal a conçu

son propre type d'appareil et l'a fait fabriquer sur mesure. De plus,

chaque entreprise est légalement délimitée dans

un périmètre de dix kilomètres, de sorte que la

Hollande est parsemée de systèmes de clous à aiguille,

tous différents les uns des autres.

En Autriche, le premier central téléphonique a

été établi à Vienne en 1881 par la Vienna

Private Telephone Company, mais son exploitation a été

poursuivie par une société sous les auspices du consortium

Edison-Gower Bell, représentée par la Consolidated Telephone

Construction and Maintenance Company de Londres.

En Italie, La situation générale en Italie est

similaire à celle de la Grande-Bretagne.

Le gouvernement a toujours monopolisé les lignes longue distance

et s'apprête à racheter toutes les entreprises privées.

Il n'y a que cinquante-cinq mille téléphones pour trente-deux

millions d'habitants, soit autant qu'en Norvège et moins qu'au

Danemark. Et dans de nombreuses provinces du sud et de Sicile, le tintement

de la cloche du téléphone est encore un son inhabituel.

L'International Bell Telephone Company a établi des centraux

à Milan, Turin et Gênes, et des centraux dans une douzaine

d'autres grandes villes ont été créés en

1881 par d'autres groupes sous les auspices d'un groupe de financiers

parisiens.

La Grèce, la Serbie et la Bulgarie comptent à peine

deux mille téléphones chacune.

La petite île glacée d'Islande en compte un quart.

En Turquie, qui était une terre interdite

sous le régime de l'ancien sultan, les Jeunes Turcs importent

des téléphones et des bobines de fil de cuivre.

En Espagne Divers intérêts tentèrent d'introduire

le téléphone , jusqu'à ce que la concession espagnole

devienne un symbole parmi les candidats à la concession. En 1885,

des centraux furent ouverts à Madrid, Barcelone et Valence.

Au Portugal, une concession fut obtenue et des centraux furent

mis en service par la Compagnie anglo-portugaise du téléphone,

sous les auspices des intérêts Edison-Gower Bell mentionnés

précédemment. Le central de Lisbonne fut inauguré

le 2 juillet 1881, et celui de Porto en 1883.

Le Portugal compte deux petites entreprises à Lisbonne et Porto.

En Inde, le développement fut entrepris par la Compagnie

orientale du téléphone, avec l'ouverture en janvier 1882

de centraux à Calcutta, Rangoon, Madras, Bombay et Colombo.

En Égypte La Compagnie de Téléphone (filiale

de la Compagnie Orientale) a établi des centraux au Caire et

à Alexandrie en 1880.

En République argentine, il existait trois sources d'entreprises

téléphoniques : l'une d'origine locale, avec un appareil

belge, le Pan-Telephone, introduit par M. Fels, une autre par la Tropical

American Telephone Company, et une troisième par la River Plate

Telephone and Electric Light Company, créée par la Consolidated

Telephone Construction and Maintenance Company. Les centraux de la Pan-Telephone

Company locale et de la Tropical American Company ont été

regroupés sous le nom de United River Plate Telephone Company,

qui a ensuite repris les intérêts de la Consolidated Company

pour former la United Telephone

Company of the River Plate, qui est aujourd'hui l'une des plus importantes

sociétés étrangères sous gestion britannique.

En Australie L'introduction du téléphone s'est

faite grâce aux brevets Edison. Début 1880, M. F. R. Welles,

de la Western Electric Manufacturing Company, quitta New York pour l'Australie

et, en collaboration avec une entreprise locale – MM. Masters &

Draper – fonda la Melbourne Telephone Exchange Company, qui connut

un essor rapide.

Les efforts pour obtenir des concessions dans les autres colonies d'Australasie

furent moins fructueux, mais l'attention des gouvernements locaux ayant

été attirée sur les avantages du système

de central téléphonique, ces derniers établirent

peu après leurs propres centraux, tout comme le gouvernement

néo-zélandais.

La bourse de Melbourne et celles établies ultérieurement

à Ballarat et Sandhurst, après avoir été

rachetées par le gouvernement, furent reprises par celui-ci le

22 septembre 1887. On comptait alors 1 019 abonnés aux bourses

de la compagnie, dont 752 à Melbourne. L'Annuaire victorien 1887-8,

d'où proviennent ces chiffres, indique qu'« une bourse

a également été ouverte à Geelong, avec

la garantie qu'au moins quarante personnes s'y abonnent. »

La Russie et l'Autriche-Hongrie possèdaient environ cent vingt-cinq mille téléphones chacune. Elles sont au coude à coude dans une course qui n'a jamais été aussi rapide. Dans chaque pays, le gouvernement a été une marraine négligente du téléphone. Il a affamé le secteur par manque de capitaux et n'a déployé aucune initiative pour le développer. En dehors de Vienne, Budapest, Saint-Pétersbourg et Moscou, il n'existe aucun réseau de lignes téléphoniques d'importance. L'impasse politique entre l'Autriche et la Hongrie anéantit tout espoir immédiat d'une vie plus heureuse pour le téléphone dans ces pays ; mais en Russie, un changement de politique récent pourrait ouvrir une nouvelle ère. Des permis sont désormais offerts à une entreprise privée dans chaque ville, en échange de 3 % des recettes. La Russie a ainsi pris une avance inattendue et est désormais, pour les professionnels du téléphone, le pays le plus libre d'Europe !.

L'International Bell Telephone Company a également

été à l'origine de l'introduction du téléphone

en Norvège et en Suède.

En 1880, des franchises furent obtenues pour Christiania et Drammen,

et en 1881, des échanges furent établis par la Compagnie

Internationale Bell à Stockholm, Göteborg et Malmö,

mais à Saint-Pétersbourg (ou Petrograd) et Moscou seulement

en 1883.

Parmi les premiers centraux, on peut citer Honolulu (1880), Rio de Janeiro (1881) et La Valette, à Malte (1883).

Il existe un pays d'Europe de l'Est, et un seul, qui

a adopté l'esprit du téléphone : la Suède.

La téléphonie y a connu un essor fulgurant. La Poste l'a

laissée de côté ; et mieux encore, elle a été

portée par un homme, un bâtisseur d'entreprise d'une force

et d'un talent remarquables, nommé Henry Cedergren. Si

cet homme avait été nommé maître du téléphone

en Europe, l'histoire aurait été différente. Par

son engagement incessant, il a fait de Stockholm la ville la mieux desservie

par le téléphone en dehors des États-Unis. Il a

propulsé son pays vers le sommet, jusqu'à ce qu'avec cent

soixante-cinq mille téléphones, il se classe quatrième

parmi les nations européennes. Depuis sa mort, le gouvernement

a adopté un système dupliqué, et une guerre a été

déclenchée, chaque année plus coûteuse et

absurde.

L'Asie, avec ses huit cent cinquante millions

d'habitants, compte encore moins de téléphones que Philadelphie,

et les trois quarts d'entre eux se trouvent sur la minuscule île

du Japon.

Dès le début, les Japonais étaient des téléphonistes

enthousiastes. Ils disposaient d'un central téléphonique

très fréquenté à Tokyo en 1883. Celui-ci

compte aujourd'hui vingt-cinq mille utilisateurs, et pourrait en compter

davantage s'il n'avait pas été freiné par la politique

particulière du gouvernement. Les fonctionnaires qui gèrent

le système sont compétents. Ils pratiquent un prix équitable

et réalisent dix pour cent de bénéfices pour l'État.

Mais ils ne parviennent pas à répondre à la demande.

L'une des plus étranges aberrations de la propriété

publique est qu'il existe aujourd'hui à Tokyo une liste d'attente

de huit mille citoyens qui proposent de payer pour un téléphone

et ne peuvent l'obtenir. Et lorsqu'un Tokien décède, sa

franchise téléphonique, s'il en possède un, est

généralement prévue dans son testament comme un

bien de quatre cents dollars.

L'Inde, deuxième sur la liste asiatique, ne compte pas

plus de neuf mille téléphones, soit un pour trente-trois

mille habitants ! En réalité, ce n'est pas autant

que cinq gratte-ciel de New York.

Les Indes orientales néerlandaises et la Chine n'en possèdent

que sept mille chacune, mais la Chine a récemment pris

des mesures.

Un fonds de vingt millions de dollars doit être consacré

à la construction d'un système national de téléphone

et de télégraphe. Pékin montre maintenant avec

émerveillement et joie un nouveau central impeccable, doté

de deux centraux de dix mille fils. D'autres sont en construction à

Canton, Hankou et Tien-Tsin. À terme, le téléphone

prospérera en Chine, comme il l'a fait dans le quartier chinois

de San Francisco. Après le siège de Pékin, l'impératrice

de Chine ordonna qu'un téléphone soit accroché

dans son palais, à portée de son trône de dragon ;

Elle était très amicale avec tout représentant

du secteur des « Sons Éclairs Parlants »,

terme chinois pour la téléphonie.

En Perse, le téléphone a récemment fait

son apparition, comme un véritable opéra-comique. Un nouveau

Shah, dans un élan de confiance, a installé une ligne

téléphonique entre son palais et la place du marché

de Téhéran, et a invité son peuple à lui

parler chaque fois qu'il avait des griefs. Et ils ont parlé !

Ils ont parlé si librement et ont tenu un langage si libre que

le Shah a ordonné à ses soldats de sortir et de les attaquer.

Il tira sur le nouveau Parlement et fut aussitôt chassé

de Perse par le peuple en colère.

Il en résulte que le téléphone devrait être

populaire en Perse, bien qu'à l'heure actuelle, il n'y en ait

pas plus de vingt en service.

L'Amérique du Sud, en dehors de Buenos Aires, compte peu

de téléphones, probablement pas plus de trente mille.

Dom Pedro du Brésil, qui s'était lié d'amitié

avec Bel lors du Centenaire, introduisit la téléphonie

dans son pays en 1881 ; mais elle n'a pas réussi à

atteindre dix mille utilisateurs en trente ans.

Le Canada en compte exactement autant que la Suède :

cent soixante-cinq mille téléphones.

Le Mexique en compte peut-être dix mille ; la

Nouvelle-Zélande, vingt-six mille ; et l'Australie,

cinquante-cinq mille.

L'Afrique se trouve tout en bas de la liste des continents.

L'Égypte et l'Algérie comptent douze mille téléphones

au nord ; l'Afrique du Sud britannique en compte autant au sud ;

Et dans les vastes étendues qui les séparent, il n'y en

a guère plus d'un millier.

Quiconque s'aventure en Afrique centrale entendra encore le battement

du tambour de bois, qui est le langage gestuel claquant des indigènes.

Un fil de cuivre traverse la région du Congo, posé là

sur ordre de l'ancien roi de Belgique. Le tendre fut probablement l'œuvre

la plus audacieuse de l'histoire des poseurs de lignes téléphoniques.

Il y avait un tronçon de 1 130 kilomètres dans la

jungle centrale.

Des fourmis blanches mangeaient les poteaux de bois, et des éléphants

sauvages arrachaient les poteaux de fer. Des singes jouaient à

chat perché sur les lignes, et des sauvages volaient le fil pour

en faire des pointes de flèches. Mais la ligne a été

prolongée et, aujourd'hui, elle est animée de conversations

sur le caoutchouc et l'ivoire.

On peut donc presque dire du téléphone qu'« il

n'y a ni parole ni langage où sa voix ne soit entendue ».

On compte même mille milles de lignes en Abyssinie et cent

cinquante milles aux îles Fidji.

En 1910 en gros, on compte dix millions de téléphones

dans tous les pays, employant deux cent cinquante mille personnes, nécessitant

vingt et un millions de kilomètres de lignes, représentant

un coût de mille cinq cents millions de dollars et assurant quatorze

milliards de conversations par an. Et pourtant,

les hommes qui ont entendu le premier cri du téléphone

naissant sont encore vivants et loin d'être vieux.

Aucun pays étranger n'a atteint le niveau élevé

de téléphonie américain.

Les États-Unis comptent huit téléphones pour cent

habitants, tandis qu'aucun autre pays n'en compte la moitié.

Le Canada arrive en deuxième position, avec près de quatre

pour cent, et la Suède en troisième. L'Allemagne compte

autant de téléphones que l'État de New York et

la Grande-Bretagne autant que l'Ohio. Chicago en compte plus que Londres

et Boston deux fois plus que Paris.

Dans toute l'Europe, avec ses vingt nations, on compte un tiers de téléphones

de moins qu'aux États-Unis.

Proportionnellement à sa population, l'Europe n'en compte qu'un

treizième. Les États-Unis écrivent deux fois moins

de lettres que l'Europe, envoient un tiers de télégrammes

et parlent deux fois plus au téléphone. La famille européenne

moyenne envoie trois télégrammes par an, trois lettres

et un message téléphonique par semaine ; tandis que

la famille américaine moyenne envoie cinq télégrammes

par an, sept lettres et onze messages téléphoniques par

semaine. Cette nation, qui possède six pour cent de la planète

et représente cinq pour cent de l'humanité, possède

soixante-dix pour cent des téléphones. Et cinquante pour

cent, soit la moitié de la téléphonie mondiale,

est désormais intégrée au système Bell de

ce pays.

Seules six nations européennes se distinguent : les

Allemands, les Britanniques, les Suédois, les Danois, les Norvégiens

et les Suisses.

Les autres possèdent moins d'un téléphone pour

cent. Le Petit Danemark en possède plus que l'Autriche. La Petite

Finlande offre un meilleur service que la France. Les téléphones

belges ont coûté le plus cher : deux cent soixante-treize

dollars pièce ; et les téléphones finlandais

le moins cher : quatre-vingt-un dollars. Mais un téléphone

en Belgique rapporte trois fois plus qu'en Norvège. En général,

la leçon à tirer en Europe est la suivante : le téléphone

est ce qu'une nation en fabrique. Son utilité dépend du

sens et de l'esprit d'entreprise avec lesquels il est utilisé.

Il peut être un atout précieux ou une nuisance. Trop de

gouvernement ! C'est la principale raison de l'échec de

la plupart des pays.

Avant l'invention du téléphone, le télégraphe

était devenu un monopole d'État et était considéré

comme une sorte de télégraphe.

Les fonctionnaires ne voyaient pas qu'un système téléphonique

constituait un problème technique extrêmement complexe,

comparable à une fabrique de pianos ou à une aciérie.

Ainsi, chaque fois qu'un groupe de citoyens mettait en place un service

téléphonique, les fonctionnaires le regardaient avec jalousie

et le retiraient généralement. Le téléphone

est ainsi devenu une partie intégrante du télégraphe,

qui fait partie intégrante de la poste, qui fait partie intégrante

du gouvernement. Il n'est qu'une fraction d'une fraction d'une fraction,

un simple fragment de la bureaucratie. Dans de telles conditions, le

téléphone ne pouvait prospérer. Le plus étonnant

est qu'il ait survécu.

Géré selon le modèle américain, le téléphone

à l'étranger pourrait atteindre les niveaux américains.

Il n'y a aucune raison raciale à l'échec. La lenteur du

service et les ratés sont les conséquences naturelles

du traitement du téléphone comme s'il s'agissait d'une

route ou d'une caserne de pompiers. Toute nation qui adopte une conception

judicieuse du téléphone, qui ose le confier à des

personnes compétentes et le renforcer avec des capitaux suffisants,

peut s'assurer un service aussi réactif et rapide que son cœur

le souhaite.

Certains pays sont déjà sur la bonne voie. La Chine, le

Japon et la France ont envoyé des délégations à

New York, « la Mecque des téléphonistes »,

pour apprendre l'art de la téléphonie à son apogée.

Même la Russie a sauvé le téléphone des mains

de ses bureaucrates et l'offre désormais gratuitement aux entrepreneurs.

Dans la plupart des pays étrangers, le service téléphonique

s'accélère progressivement. L'engouement pour la téléphonie

« bon marché et peu pratique » s'estompe ;

et l'idée que le téléphone est avant tout un instrument

de rapidité gagne du terrain. Un service longue distance plus

rapide, à des tarifs doublés, est très prisé.

Les races lentes apprennent la valeur du temps, première leçon

de la téléphonie. Nos faucheuses circulent désormais

dans soixante-quinze pays. Nos tramways circulent dans toutes les grandes

villes. Le Maroc importe nos montres à un dollar ; la Corée

découvre le gaspillage que représente le fait de laisser

neuf hommes creuser avec une seule bêche. Et tout cela se traduit

par des téléphones.

En trente ans, Western Electric a vendu pour soixante-sept millions

de dollars d'appareils téléphoniques à l'étranger.

Mais ce n'est qu'un début. Installer un téléphone

pour cent personnes en Chine représenterait une dépense

de trois cents millions de dollars.

Doter l'Europe d'un équipement aussi performant que celui dont

disposent actuellement les États-Unis nécessiterait trente

millions de téléphones, avec des câbles et des standards

téléphoniques adaptés. Et si la téléphonie

pour tous n'est pas encore une question d'actualité dans de nombreux

pays, tôt ou tard, dans l'élan incessant de la civilisation,

elle devra arriver.

Peut-être, dans cet avenir lointain de paix et de bonne volonté

entre les nations, où chaque pays fera pour tous les autres ce

qu'il sait faire de mieux, les États-Unis seront-ils généralement

reconnus comme la source de compétences et d'autorité

en matière de téléphonie. Ils pourraient être

appelés à reconstruire ou à exploiter les systèmes

téléphoniques d'autres pays, de la même manière

qu'ils fournissent actuellement du pétrole, de l'acier, des rails

et des machines agricoles. De même qu'aujourd'hui, l'acheteur

avisé demande du champagne à la France, des jouets à

l'Allemagne, des cotonnades à l'Angleterre et des tapis à

l'Orient, il apprendra à considérer les États-Unis

comme le berceau naturel du téléphone.

APTITUDE ET APPRÉCIATION DU PUBLIC

Les diverses sociétés créées pour établir

des centraux téléphoniques

en Europe et à l'étranger fondaient leurs espoirs de succès

sur les résultats obtenus aux États-Unis. Elles pouvaient

mettre en avant des faits avérés démontrant la

grande utilité d'un tel service.

Aux États-Unis, le public était généralement

extrêmement sceptique quant à son adoption généralisée,

et même ceux qui en pressentaient les grands avantages pour le

public n'étaient pas disposés à se laisser trop

d'illusions.

Le système télégraphique de district a joué

un rôle important dans le développement du réseau,

car il permettait de démontrer des connexions interchangeables

entre quelques abonnés avec peu de travail ou d'investissement.

Les lignes étaient déjà en place, avec des cabines

téléphoniques connectées. Le raccordement des appareils

téléphoniques était relativement simple.

En Europe, il n'existait pas de système télégraphique

de district ; le central téléphonique a été

adopté dans sa forme complète, et par conséquent,

des travaux de construction coûteux ont été nécessaires

pour permettre la démonstration de son utilité.

Mais les pionniers des deux côtés de l'Atlantique n'ont

pas hésité et ont fourni le capital nécessaire

pour permettre à leurs entreprises de franchir les premières

étapes et de les propulser vers des carrières couronnées

de succès.

L'apathie du public aux États-Unis était aussi prononcée

qu'en Europe. L'appréciation fut plus précoce, mais seulement

grâce à la démonstration. Diverses causes ont été

avancées pour expliquer cette adoption plus précoce et

ce développement plus rapide aux États-Unis.

Sans les examiner en détail ni contester les nombreux arguments

qui les ont fondés, une explication suffisante peut être

trouvée dans la confiance et le dynamisme commercial des exploiteurs,

ainsi que dans les conditions économiques du moment.

Les grandes distances séparant les villes américaines

et les retards consécutifs aux communications postales ont contribué

à la généralisation du télégraphe

pour les communications qui auraient été acheminées

par la poste en Europe.

Il est également douteux qu'à l'époque de l'introduction

du téléphone, le service télégraphique local

était aussi bon marché ou aussi répandu aux États-Unis

qu'en Grande-Bretagne.

Ainsi, le téléphone relativement local (comme il l'était

à son introduction) a complété le télégraphe

longue distance et a remplacé le service de messagerie de district

strictement local. Le coût élevé de la main-d'œuvre

aux États-Unis, comparé à celui de l'Europe, incitait

naturellement à adopter plus facilement tout expédient

permettant d'économiser du temps ou de la main-d'œuvre.

Le faible coût de la main-d'œuvre et du service télégraphique

expliquait pourquoi le système de central téléphonique

risquait de connaître un succès moindre en Grande-Bretagne

qu'aux États-Unis.

En 1879, la Chambre des communes nomma une commission spéciale

chargée d'examiner certaines questions relatives à l'éclairage

électrique.

Le 2 mai, Lord Lindsay demanda à Sir William Preece :

Quant à la question de l'induction, vous avez évoqué

l'utilisation du téléphone dans toutes vos recherches

sur ce sujet ; il s'agit, bien sûr, d'un instrument de test

extrêmement délicat ; mais pensez-vous que le téléphone

sera un instrument d'avenir largement adopté par le public ?

Je ne le pense pas. Il n'occupera pas la même place dans ce pays

qu'en Amérique ? J'imagine que les descriptions que nous

recevons de son utilisation en Amérique sont un peu exagérées ;

mais certaines conditions en Amérique nécessitent davantage

l'utilisation d'instruments de ce type qu'ici.

Nous avons ici une surabondance de messagers, de coursiers et autres

personnes de ce genre.

En Amérique, on en a besoin, et l'un des aspects les plus frappants

pour un Anglais est de constater comment les Américains ont adopté

chez eux des sonnettes d'appel, des télégraphes, des téléphones

et toutes sortes d'accessoires domestiques, imposés par la nécessité.

La question de Lord Lindsay a été intercalée dans

une enquête sur un autre sujet, et la réponse de Sir William

Preece peut donc être considérée comme n'ayant pas

été soigneusement pesée. Cependant, elle reprend