Origines du central téléphonique urbain

Téléphomanie : Les origines controversées

de la compagnie d’exploitation téléphonique urbaine

aux États-Unis, 1879-1894

Ouvrage de Richard John professeur associé d'histoire

à la faculté des arts libéraux et des sciences

de l'Université de l'Illinois à Chicago.

Richard R. John est un historien spécialisé dans l'histoire

des affaires, des technologies, des communications et du développement

politique américain.

Cet essai revient sur les origines du central téléphonique

urbain aux États-Unis, à l’époque formatrice

de la téléphonie commerciale, de 1879 à 1894. Cette

période a marqué le début et la fin d’une

époque marquante.

En 1879, les investisseurs bostoniens, qui avaient acquis la

propriété des brevets téléphoniques d’Alexander

Graham Bell, ont négocié avec succès un accord

avec le géant du télégraphe Western

Union pour se partager le marché des communications électriques.

Dès lors, Western Union se spécialiserait dans la télégraphie ;

les investisseurs bostoniens, dans la téléphonie.

En 1894, le deuxième des deux brevets téléphoniques

fondamentaux de Bell a expiré, ouvrant le marché téléphonique

à la concurrence.

Cet essai est divisé en trois parties.

- La première section passe en revue les écrits historiques

récents sur l'ère formatrice de la téléphonie

américaine et souligne dans quelle mesure deux traditions historiographiques

– appelées ici « triomphalisme » et

« révisionnisme » – sont parvenues

à des conclusions similaires concernant les premiers centraux

téléphoniques urbains.

- La deuxième section explore quatre des défis opérationnels

les plus redoutables auxquels les gestionnaires de téléphonie

ont été confrontés : l'acquisition des droits

de passage ; la prévention d'une législation tarifaire

hostile ; l'acheminement des appels téléphoniques ;

et l'interconnexion des opérateurs. À l'exception de l'acheminement,

qui était avant tout une question technique et organisationnelle,

chacun de ces défis avait une dimension politique.

- La troisième section examine comment la compréhension

de l'ère formatrice de la téléphonie commerciale

influence notre compréhension des télécommunications

américaines.

sommaire

Les origines du central téléphonique urbain ont été

doublement contestées.

De toute évidence, il a été le théâtre

d'une incertitude, de tensions et de protestations populaires considérables

(qu'un gestionnaire de téléphonie a qualifiées

de « téléphomanie »).

De plus, son ancrage dans un contexte politique et culturel particulier

a été oublié, voire réprimé. La redécouverte

de ce contexte remet en question les explications conventionnelles de

l'essor des réseaux de communication, devenus omniprésents

dans la modernité.

Les études les plus récentes sur

la commercialisation de la téléphonie aux États-Unis

à son époque de formation (1878-1920) s'inscrivent dans

deux traditions.

- La première célèbre le caractère innovant

de l'American Telegraph and Telephone Company

(AT&T) et la qualifie d'entreprise socialement responsable et techniquement

innovante.

- La seconde critique AT&T pour avoir entravé l'innovation

et ralenti la popularisation de ce nouveau moyen de communication.

La première de ces traditions peut être qualifiée

de triomphaliste dans le sens où elle considère l'industrie

de la téléphonie comme une vision de ceux qui allaient

prendre les rênes du pouvoir chez AT&T. AT&T a été

fondée en 1885 en tant que filiale à 100 % d'American

Bell, la holding détentrice des brevets téléphoniques

d'Alexander Graham Bell.

Pour renforcer leur identification à l'inventeur, les triomphalistes

font souvent remonter les origines d'AT&T à American Bell.

Entre 1885 et 1900, AT&T était un fournisseur de services

longue distance, un service bien moins important à l'époque

qu'il ne l'est devenu depuis. AT&T devint un acteur dominant du

secteur téléphonique en 1900, lorsque, par un tour de

passe-passe juridique, elle devint la société holding

de la constellation d'opérateurs téléphoniques

détenteurs de licences de brevets de Bell, et qui allait être

connue sous le nom de « Système Bell ».

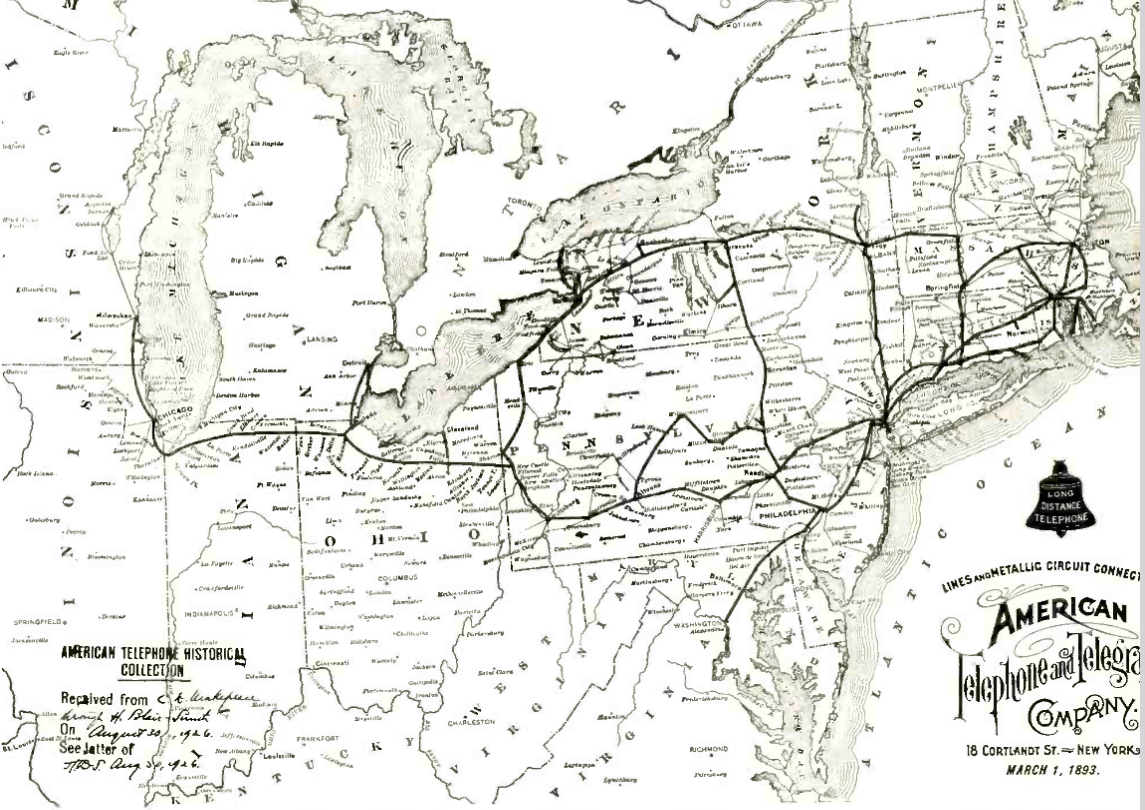

1893

1893

Si les triomphalistes n'ignoraient en aucun cas les opérateurs,

ils en étaient rarement la principale préoccupation. Ils

concentrèrent plutôt leur attention sur la création

par AT&T d'un réseau longue distance, l'établissement

par Western Electric (fournisseur d'équipements d'American

Bell, puis d'AT&T) de normes d'exploitation uniformes, et

l'émergence au sein d'AT&T d'un laboratoire de recherche

et développement (qui acquit une identité distincte en

1925 sous le nom de Bell Labs) chargé de concevoir des solutions

innovantes à des problèmes tels que la transmission téléphonique

longue distance. Deux innovations conçues par les ingénieurs

d'AT&T figurent en bonne place dans presque tous les récits

triomphalistes : le tube à vide de l'UIC Great Cities Institute,

déployé par les ingénieurs d'AT&T en 1915 pour

rendre possible la téléphonie transcontinentale, et le

transistor, inventé par les ingénieurs des Bell Labs en

1948 pour améliorer la commutation téléphonique.

Le triomphalisme d'AT&T frisait souvent l'hagiographie, et on comprend

aisément pourquoi.

À son apogée au milieu du XXe siècle, AT&T

était non seulement admirée pour sa tradition de responsabilité

sociale et d'innovation technique, mais aussi l'un des plus grands regroupements

de capital et de main-d'œuvre au monde. En 1981 encore, AT&T

comptait plus d'actifs (138 milliards de dollars) et d'employés

(1,04 million) que toute autre entreprise aux États-Unis. Qu'AT&T

possédât également le plus grand et le plus important

portefeuille d'opérateurs téléphoniques aux États-Unis

semblait presque hors de propos, même si ce portefeuille expliquait

en grande partie son énorme taille.

En 1984, les triomphalistes d'AT&T subirent ce qui, rétrospectivement,

se révélera être un revers fatal lorsqu'un juge

fédéral ordonna le démantèlement du Bell

System. Le démantèlement de ce qui avait été

l'une des plus grandes organisations du monde témoigna de la

détermination du pouvoir judiciaire à subordonner même

les plus grandes agrégations de capitaux à la discipline

du marché. Pour les triomphalistes d'AT&T, en revanche, ce

fut un désastre monumental, qu'ils qualifièrent –

comme le proclamaient les titres de deux livres sur le démantèlement

– soit de « Mauvais Numéro » soit

de « Viol de 'Ma Bell' ». Hubbard et Vail

avaient un « remarquable historique de prescience ».

Pour H. M. Boettinger, planificateur de la politique

d'AT&T, écrivant la même année, l'héritage

durable de la première génération était

parfaitement illustré par le sous-titre de son histoire de l'industrie :

« Bell, Watson, Vail et la vie américaine, 1876-1976. ».

Les triomphalistes d'AT&T ont largement relayé

les prédictions des premiers promoteurs du téléphone

selon lesquelles, à un moment donné, un réseau

téléphonique relierait tous les foyers des États-Unis.

Les termes mêmes de la charte initiale d'AT&T de 1885, qui

définissait son mandat comme la fourniture de services de téléphonie

longue distance non seulement en Amérique du Nord, mais aussi

dans le « reste du monde connu », semblaient préfigurer,

de manière presque providentielle, la suite des événements.

Parmi les déclarations les plus souvent citées, on trouve

la prédiction confiante de Bell à un groupe d'investisseurs

anglais en mars 1878, soit trois mois seulement après l'établissement

du premier central téléphonique à New Haven, dans

le Connecticut, selon laquelle le « résultat ultime »

de la commercialisation du téléphone serait la création

d'un réseau qui « réunirait les sièges sociaux

de la compagnie de téléphone dans différentes villes

», afin qu'« un habitant d'une région du pays puisse

communiquer oralement avec un habitant éloigné ».

Bien que la prédiction de Bell puisse paraître prosaïque

aujourd'hui, il convient de rappeler qu'en 1878, la portée pratique

du service téléphonique n'était que de trente kilomètres.

Alors qu'en 1941 encore, 98 % des appels téléphoniques

aux États-Unis avaient lieu à l'intérieur des frontières

d'un seul État.

Les triomphalistes d'AT&T se souviennent principalement de Bell

comme du visionnaire qui a légué son invention à

succès à un monde reconnaissant. À juste titre,

l'un des premiers chercheurs extérieurs à qui les dirigeants

d'AT&T ont autorisé l'accès à leurs archives

d'entreprise tant vantées était un biographe de l'inventeur

du téléphone. Ce biographe était l'éminent

professeur d'histoire de l'Université de Boston, Robert

V. Bruce ; la biographie de Bell par Bruce a été

publiée en 1973.

Bell a vécu suffisamment longtemps pour participer au premier

appel téléphonique transcontinental en 1915 – un

pseudo-événement, qualifié par les publicitaires

d'AT&T de « cérémonie d'appel », qui a

été habilement exploité par sa formidable machine

publicitaire. En réalité, le fondateur éponyme

d'« American Bell» et du «

Bell System » n'a joué aucun

rôle dans l'organisation d'AT&T et avait la propension résolument

troublante à faire des déclarations publiques qui, si

elles avaient attiré l'attention du public, ce qui n'a généralement

pas été le cas, auraient pu faire grincer des dents les

dirigeants de Bell. Par exemple, en 1884, Bell informa allègrement

un journaliste d'un journal new-yorkais que les compagnies de téléphone

devaient enterrer leurs lignes, mais qu'elles « ne le feront jamais,

je le crains, tant que la loi ne les y obligera pas ».

Hubbard posa aux triomphalistes d'AT&T un défi d'interprétation

encore plus grand.

Hubbard fut incontestablement l'un des fondateurs de l'empire du téléphone

qui allait finalement être dominé par AT&T. Hubbard

obtint de Bell ses brevets téléphoniques, détenait

un important bloc d'actions téléphoniques et conçut

la stratégie commerciale de location (plutôt que de vente)

de téléphones. (voir histoire bell

)

Pourtant, Hubbard ne bénéficiait pas de la confiance des

investisseurs bostoniens qui prirent en charge les brevets de Bell en

1878 – il entretenait une relation particulièrement difficile

avec le président d'American Bell,

William H.Forbes – et se heurta à plusieurs reprises

au cours des années suivantes aux dirigeants d'American Bell

au sujet de leur traitement des sociétés exploitantes.

L'ampleur du conflit entre Hubbard et American Bell resta cachée

dans les archives d'AT&T, loin de Point de vue. Pourtant, des indices

ont émergé dans la biographie de Bell par Bruce, ainsi

que dans l'hommage d'Arthur Pier à Forbes. Il était donc

logique pour les triomphalistes d'AT&T de faire disparaître

Hubbard au plus vite et de souligner ses nombreuses actions philanthropiques,

comme son rôle clé dans la fondation de la National Geographic

Society.

La querelle entre Hubbard et American Bell mérite qu'on s'y attarde

un instant, ne serait-ce que pour mettre en lumière un aspect

de l'histoire du téléphone à ses débuts

que les triomphalistes d'AT&T ont presque entièrement refoulé.

C'est à ce point que même l'un des fondateurs incontestés

de l'industrie téléphonique de l'UIC

Great Cities Institute estimait qu'American Bell imposait

des restrictions injustifiées aux sociétés exploitantes,

ce qui ralentissait la commercialisation de la nouvelle technologie

et exacerbait le ressentiment qui ne manquerait pas de susciter une

opposition une fois les brevets fondamentaux de Bell expirés

(ce qui, comme chacun le savait, arriverait en 1893 et 1894).

Car Pour que les sociétés d'exploitation prospèrent,

Hubbard a fait une leçon à Forbes en 1884 : elles devaient

appartenir à des investisseurs locaux, plutôt qu'à

American Bell. Les tarifs actuels étaient trop élevés

– le « roc » sur lequel le géant du télégraphe

Western Union a failli s'effondrer.

| Parenthèse :Le Great Cities Institute (GCI) est un pôle de recherche pour les universitaires, les décideurs politiques et les parties prenantes qui partagent la même volonté de répondre à la question : « Que peuvent faire les villes et les régions pour devenir des lieux de vie exceptionnels ? » Grâce à la recherche engagée, le GCI espère répondre à cette question en favorisant le dialogue sur des enjeux clés entre chercheurs locaux, nationaux et internationaux, en facilitant la collaboration et l'engagement du public, et en réalisant des évaluations et des analyses d'impact des politiques. Les travaux du GCI portent sur l'emploi et le développement économique, la gouvernance locale et régionale, la dynamique de la mobilité mondiale, l'énergie et l'environnement, et le bien-être des communautés. Le GCI développe des partenariats stratégiques qui s'appuient sur le capital intellectuel de l'université et sur les connaissances locales des habitants des quartiers, des organismes gouvernementaux et à but non lucratif, des fondations, des entreprises et des organisations civiques... |

Hubbard redoubla ses critiques à l'encontre d'American Bell après la validation, en mars 1888, des brevets téléphoniques fondamentaux d'Alexander Graham Bell par la Cour suprême. Bien que les triomphalistes d'AT&T considèrent souvent cette décision comme une justification de la stratégie commerciale d'American Bell, Hubbard ne la considérait pas comme telle.

La réaction peu flatteuse de la presse à la décision de justice – Hubbard expliqua à un dirigeant d'American Bell peu après la confirmation des droits de brevet de Bell – « montre clairement notre impopularité » : et tant que les tarifs téléphoniques resteraient trop élevés, « ces critiques du public, dont la presse est le porte-parole, seraient justifiées ».

Le péché le plus impardonnable de Hubbard – du moins aux yeux des triomphalistes d'AT&T – résidait dans ses doutes quant aux possibilités commerciales de la téléphonie longue distance.

En 1889, Hubbard rappela à John Hudson, successeur de Forbes, que la grande majorité du trafic téléphonique resterait, dans un avenir prévisible, régional plutôt que national, tout comme pour la distribution du courrier et la télégraphie, où les trois quarts du trafic reliaient les centres commerciaux et leur arrière-pays dans un périmètre de 160 kilomètres. Le scepticisme de Hubbard à l'égard de la téléphonie longue distance explique en partie son soutien enthousiaste à la proposition du ministre des Postes John Wanamaker d'établir, au sein du ministère des Postes, une grille tarifaire qui ferait du téléphone un relais du réseau télégraphique longue distance. Une telle innovation, assura-t-il à Hudson en 1890, « assurerait notre succès pour de nombreuses années ». Comme tant de dirigeants des premières heures du téléphone, Hubbard resta convaincu jusqu'à sa mort (en 1897) que la téléphonie longue distance compléterait, sans pour autant supplanter, la télégraphie, qu'il avait passé près de trente ans à tenter de réformer.

Si les triomphalistes d'AT&T avaient de bonnes raisons de se méfier de Bell et Hubbard, ils ne trouvaient rien à redire à la longue carrière téléphonique du premier président d'AT&T, Theodore N. Vail.

L'idéalisation – et, en fait, presque la déification – de Vail est un thème triomphaliste récurrent. Vail était, déclarait Alvin von Auw, dirigeant d'AT&T, en 1983, dans un long livre de lamentations sur le système Bell bientôt démantelé, non seulement « l'inventeur » du système Bell, mais aussi « l'un des deux ou trois plus grands génies organisateurs de l'histoire de l'industrie américaine ». Pour Boettinger, les superlatifs semblaient presque hors de propos. Plus proche d'un « grand artiste » que d'un « bureaucrate froid et professionnel », Vail avait maîtrisé l'« art » de la gestion pour concrétiser une vision « personnelle » – l'idée que « chaque personne devrait avoir accès à un téléphone » et que tous les téléphones devraient être reliés entre eux : « Les aspects intellectuels et humains de son grand projet demeurent la structure fondamentale des télécommunications de nos jours. » Malgré le « climat anti-technologique » actuel (Boettinger écrivait à la fin des années 1970), il considérait la politique téléphonique comme « bienveillante » et attribuait cette « issue heureuse » à « la vision humaine du service universel » de Vail.

Deux aspects de la longue carrière téléphonique de Vail ont particulièrement marqué les triomphalistes.

Le premier était son soutien enthousiaste à la construction d'un réseau téléphonique longue distance lors de son premier mandat à la présidence d'AT&T (1885-1887).

Le second était sa vision d'expansion, lors de son second mandat (1907-1910), d'un réseau de télécommunications dédié au « service universel ».

1 - Les triomphalistes considéraient souvent le soutien de Vail aux communications longue distance comme sa principale contribution à la commercialisation de la téléphonie avant l'expiration des brevets de Bell en 1894.

Ces récits s'attardaient sur la célèbre querelle de Vail en 1887 avec les investisseurs de Boston :

Vail était favorable à un service étendu ; les investisseurs à des dividendes plus élevés. Devant le refus des investisseurs, Vail démissionna, refusant, selon Boettinger, de « compromettre l'idéal le plus profond de sa vie ».

Ces récits, ainsi que les études universitaires les plus récentes sur Vail, occultent sa décision de conserver la présidence de la Metropolitan Telephone Company, basée à New York, titulaire de la licence Bell à Manhattan et plus grande compagnie téléphonique au monde. Vail resta à la Metropolitan jusqu'en 1889, où il supervisa l'installation de canalisations souterraines pour le quartier central des affaires de la ville, une réalisation impressionnante, dûment commémorée par des journalistes populaires dans les années 1910, mais que les spécialistes plus récents d'AT&T ignorent presque systématiquement.

2 - La deuxième réalisation de Vail saluée par les triomphalistes fut son soutien, lors de son second mandat à la présidence d'AT&T (1907-1919), au « service universel ». Bien que la signification précise de « service universel » reste quelque peu floue (ce qui n'est guère surprenant, compte tenu de son caractère intrinsèquement abstrait), les triomphalistes l'associent non seulement à l'interconnexion des centraux téléphoniques existants, mais aussi à la popularisation du service téléphonique. Le départ de Vail d'AT&T en 1887, affirment-ils, marqua le début d'une période malheureuse dans l'histoire d'AT&T, marquée par le conservatisme, la concurrence et, finalement, une crise financière potentiellement paralysante.

Ce n'est qu'au retour de Vail en 1907 que la situation s'améliorera. Ces récits ne font aucune mention de l'ampleur de la popularisation de la téléphonie entre les deux mandats de Vail à la présidence d'AT&T. Bien que la popularisation de la téléphonie ait eu lieu dans tout le pays, ce processus n'avait jamais progressé aussi rapidement que dans les grands centres urbains comme New York, où elle avait été accélérée par les changements que Vail avait lui-même supervisés auparavant.

La critique révisionniste d'AT&T était, d'une certaine manière, le reflet de la célébration des triomphalistes. Tout ce que les triomphalistes louaient, les révisionnistes l'attaquaient. Ce faisant, ils négligeaient eux aussi le central téléphonique urbain entre 1878 et 1894.

Bien plus importants, du point de vue des révisionnistes, furent les nombreux développements qui suivirent l'expiration des brevets téléphoniques d'Alexander Graham Bell. Aucun consensus ne s'est dégagé quant aux développements les plus fondamentaux après 1894.

Certains ont souligné la concurrence à laquelle les titulaires de licences Bell étaient confrontés de la part d'entreprises exploitantes non Bell (appelées « indépendantes ») ; D'autres ont évoqué une vision plus large des possibilités de la téléphonie favorisées par la concurrence. D'autres encore ont souligné le rôle des consommateurs dans la réinvention du service téléphonique comme moyen de communication populaire. Tous partageaient l'hypothèse selon laquelle peu d'innovations fondamentales avaient eu lieu avant 1894, à l'exception évidente de l'avènement de la téléphonie longue distance et de l'invention du téléphone lui-même. À l'instar des triomphalistes, ils tenaient pour acquis que les principaux leaders du secteur avant 1894 étaient les investisseurs basés à Boston qui dominaient American Bell et, après 1885, AT&T.

Contrairement aux triomphalistes, ils qualifiaient la stratégie commerciale des leaders du téléphone de très conservatrice (axée sur le contrôle de brevets clés et l'enrichissement de profits exceptionnels) et peu différente de celle du géant notoirement réactionnaire du télégraphe, Western Union.

sommaire

Cet essai se distingue des révisionnistes et des triomphalistes en soulignant l'importance des innovations qui ont eu lieu dans l'industrie téléphonique avant 1894 et au sein des sociétés d'exploitation plutôt que chez AT&T. Il met notamment en lumière les innovations qui ont émergé des sociétés d'exploitation des plus grandes villes du pays.

Les historiens des télécommunications oublient souvent qu'à cette époque, la société d'exploitation urbaine était au cœur de l'industrie et que les sociétés d'exploitation de New York et de Chicago étaient respectivement les première et deuxième plus grandes sociétés d'exploitation téléphonique au monde.

L'essor des grandes sociétés d'exploitation urbaines est le fruit d'une collaboration multiforme et peut être considéré comme une collaboration majeure entre les gestionnaires de téléphones, les abonnés et les municipalités où les sociétés d'exploitation détenaient des franchises.

Parmi les personnalités clés figuraient les directeurs généraux des centraux urbains : Charles N. Fay à Chicago ; Edward J. Hall Jr. à Buffalo ; Morris F. Tyler à New Haven.

Le principal forum d'échange d'idées était la National Telephone Exchange Association (NTEA), un groupement professionnel de directeurs d'entreprises téléphoniques qui se réunissait dans différentes villes plus ou moins chaque année entre 1880 et 1890.

(J'ajoute en commentaire : Après que le règlement des brevets Bell-Western Union de novembre 1879 ait cédé l'activité téléphonique aux intérêts de Bell, les représentants des sociétés titulaires de licence Bell se sont réunis lors d'une conférence nationale en septembre 1880 pour comparer leurs notes sur les aspects économiques et techniques de la gestion d'un échange. La convention s'est officiellement constituée sous le nom de National Telephone Exchange Association (NTEA) et s'est réunie une ou deux fois par an jusqu'en 1890. Rapports en 12 volumes. Vous pouvez consulter La sixième réunion annuelle de la Ntea du 16 et 17 septembre 1884.)

La NTEA n'était en aucun cas une organisation secrète : son secrétaire publiait ses actes et la presse spécialisée rendait régulièrement compte de ses activités. Pourtant, elle a été presque oubliée par les historiens récents du téléphone.

Par exemple, un historien récent de Western Electric a observé – reprenant ce qui est devenu un cliché de l'histoire du téléphone – que le directeur général d'American Bell, Theodore N. Vail, a accueilli la première réunion des directeurs d'entreprises en 1885.

Cette affirmation est doublement trompeuse. Non seulement les directeurs d'entreprises se réunissaient depuis 1880, mais Vail était en 1885 président non seulement d'AT&T, mais aussi de la Metropolitan Telephone Company à New York. De plus, l'origine de cette réunion n'était pas la détermination de Vail à mettre de l'ordre dans le chaos, mais plutôt la prise de conscience par les dirigeants d'American Bell de la nécessité d'apaiser la frustration croissante des dirigeants des sociétés d'exploitation. Il est intéressant de noter qu'il n'existe aucune preuve que Vail ait assisté à une seule réunion de la NTEA, bien qu'il en ait été nommé membre honoraire en 1885.

Les intérêts d'American Bell et des sociétés d'exploitation étaient loin d'être alignés.

Les investisseurs dominant d'American Bell considéraient les sociétés d'exploitation principalement comme une source de revenus. Cela était tout à fait compréhensible, puisque leur principale source de revenus résidait dans les droits de licence que les sociétés d'exploitation payaient chaque année pour l'utilisation des brevets de Bell.

Les dirigeants des sociétés d'exploitation, en revanche, considéraient American Bell comme un rentier souvent arrogant et impérieux. Le ressentiment latent des dirigeants des sociétés d'exploitation à l'égard des accords de licence d'American Bell fut l'une des principales raisons de la fondation de la NTEA.

Si les dirigeants d'American Bell pouvaient occasionnellement convoquer des réunions des dirigeants des sociétés d'exploitation – comme Vail l'avait fait en 1885 – ils avaient remarquablement peu d'influence sur la gestion de ces sociétés.

Ce point mérite d'être souligné, car les historiens récents du téléphone ont supposé à tort que les décisions opérationnelles étaient prises d'une manière ou d'une autre au sein du cabinet du président d'American Bell. Rien n'est plus faux.

En exemple à la réunion de1884

| Étaient présents : AMERICAN BELL TELEPHONE CO., DE BOSTON, MA. – R. S. Boyd, agent spécial ; T. B. Doolittle, agent spécial ; Thomas D. Lockwood, électricien ; H. S. Thornberry. BELL TELEPHONE CO., DE BUFFALO, BUFFALO, N. Y. – S. H. Cowles, directeur général ; Harlow C. Palmer, trésorier ; E. J. Hall, Jr. BELL TELEPHONE CO., DU MISSOURI – George F. Durant, directeur général. BELL TELEPHONE CO., Philadelphie, PA. – Henry Bentley, Samuel M. Plush, T. E. Cornish, J. E. Kingsley. CENTRAL DISTRICT AND PRINTING TELEGRAPH Co., Pittsburg, PA. – Henry Metzger, directeur général. CENTRAL PENNSYLVANIA TELEPHONE AND SUPPLY Co., Williamsport, Pennsylvanie - H. R. Rhodes, président ; R. M. Bailey, directeur général. CITY AND SUBURBAN TELEGRAPH ASSOCIATION & BELL TELEPHONE Co., Cincinnati, O. - George N. Stone, vice-président et directeur général. COLORADO TELEPHONE Co., Denver, Colorado - E. B. Field, directeur général. CHICAGO TELEPHONE Co., Chicago, III - C, N, Fay, directeur général. CENTRAL UNION TELEPHONE Co., Chicago, Illinois - George L. Phillips. CHESAPEAKE & POTOMAC TELEPHONE Co., Washington, D. C. - Samuel M. Bryan, directeur général. CENTRAL NEW YORK TELEPHONE AND TELEGRAPH Co., Utica, N. Y. - C. A. Nicholson, G. B. Shepard, H. L. Storke. COMMERCIAL TELEPHONE CO., Albany, N. Y. - A. B. Uline, directeur général ; William H. Cull, surintendant. CUMBERLAND TELEPHONE AND TELEGRAPH CO. et Great Southern TELEPHONE AND TELEGRAPH Co., Nashville, Tennessee - E. S. Babcock, Jr., président ; E. T. Baker, secrétaire et trésorier. DELAWARES & ATLANTIC TELEPHONE & TELEGRAPH Co., Philadelphie, Pennsylvanie - James Merrihew, président ; W. T. Westbrook, surintendant. EAST TENNESSEE TELEPHONE CO., New York - D. I. Carson, secrétaire. EMPIRE STATE TELEPHONE AND TELEGRAPH Co., Auburn, N. Y. - H. L. Storke, Ferd. C. Timpson. HUDSON RIVER TELEPHONE Co., New York - James Bigler, H. L. Storke, A. B. Uline. METROPOLITAN TELEPHONE AND TELEGRAPH Co., New York - William H. Eckert, surintendant général. MISSOURI AND KANSAS TELEPHONE Co., Kansas City, Missouri - George L. Phillips. MICHIGAN TELEPHONE Co., Detroit, Michigan - W. A. Jackson, directeur général. NEBRASKA TELEPHONE Co., Omaha, Nebraska - Flemon Drake, directeur général. NEWS AND NEW JERSEY TELEPHONE Co., Brooklyn, N. Y. - W. D. Sargent, directeur général. J. C. Reilly, surintendant de la division de Long Island ; C. H. Barney, surintendant de la division du New Jersey. NEW YORK AND PENNSYLVANIA TELEPHONE AND TELEGRAPH Co., Elmira, N. Y. - W. N. Eastabrook, directeur général. NEW ENGLAND TELEPHONE Co. - L. N. Downs, directeur général. NORTH PENNSYLVANIA TELEPHONE Co., Scranton, Pennsylvanie - R. M. Bailey, directeur général. OHIO VALLEY TELEPHONE Co., Louisville, Kentucky - J. B. Speed, président ; James Clark, vice-président et trésorier ; H. N. Gifford, directeur. PACIFIC BELL TELEPHONE Co., San Francisco, Californie - John I. Sabin. PROVIDENCE TELEPHONE Co., Providence, Rhode Island - John W. Duxbury, directeur général. PENNSYLVANIA TELEPHONE Co., Harrisburg, Pennsylvanie - John L. Wilson, William Ker, directeur général. SOUTHERN BELL TELEPHONE AND TELEGRAPH CO., New York - D. I. Carson, surintendant général ; C. E. McClues, surintendant de district ; J. D. Easterlin, surintendant de district ; W. J. Cole, surintendant de district. SOUTHERN MASSACHUSETTS TELEPHONE Co., New Bedford, Massachusetts - Samuel Ivers, trésorier. SOUTHERN NEW ENGLAND TELEPHONE Co. - Morris F. Tyler, président ; H. P. Frost, directeur général ; E. B. Baker, surintendant. UNITED TELEPHONE Co., Kansas City, Missouri - George L. Phillips. WISCONSIN TELEPHONE Co., Milwaukee, Wisconsin - H. C. Haskins, secrétaire. MEMBRES HONORAIRES AMERICAN BELL TELEPHONE CO., Boston, Massachusetts. BAILEY, C. E., Ingénieur, Central Telephone Co., de La Havane. BELL TELEPHONE CO., DU CANADA. - C. F. Sise, Vice-président. BRIDGEPORT BRASS CO., Bridgeport, Connecticut. - Frederick A. Mason, Trésorier. BEETLE, GEORGE L., Chicago. BERTHON, A., Ingénieur Chef des Services Techniques de la Société Générale des Téléphones, Paris, France. CHERRY, E. V., Vice-président, Standard Electrical Works, Cincinnati, Ohio. CHEEVER, CHAS. A., New York. CHILDS, WM. A., New York. CASSIDY, JOHN, Surintendant général, Hawaiian Bell Telephone Co., Honolulu, H. I. DAY, A. G., C. B. Hotchkiss, New York. KNIGHT, FRANK B., Agent général, Palmer Wire Co. ; F. F. Bullard, Directeur général, Palmer, Massachusetts. LAW TELEGRAPH Co. LOCKWOOD, THOMAS D., Électricien, Boston, Massachusetts. MAYNARD, GEORGE C., Washington, D. C. MCCONNELL, J. F., Pittsburg, Pennsylvanie. PHILLIPS, GEORGE L., Dayton, O. PHILLIPS, E. F., Providence, R. I. PALMER WIRE CO.- F. F. Bullard, Directeur général ; F. B. Knight, Agent général. Post & Co. (Standard Electrical Works), Cincinnati, O., représentée par E. V. Cherry. SAWYER, W. H., Providence, Rhode Island SUNSET TELEPHONE AND TELEGRAPH, Californie. WESTERN ELECTRIC CO., Chicago, Illinois. |

Pour comprendre comment l'invention de Bell s'est transformée en une innovation commercialement viable, il faut changer d'angle de vue, passant du calme olympien du bureau du président d'American Bell à l'effervescence des standards téléphoniques des principales villes du pays.

Car c'est là que se sont posés les principaux défis opérationnels du service téléphonique.

Dans les années 1880, les relations entre American Bell et les sociétés d'exploitation restèrent tendues, conflictuelles et tendues. Chaque société d'exploitation associée à Bell expérimentait différents types d'équipements et poursuivait des stratégies commerciales divergentes. Aucune société d'exploitation ne se ressemblait. Certes, aucune n'était gérée comme Western Union : toutes combinaient un financement conservateur et une stratégie commerciale très innovante. Pourtant, des différences importantes subsistaient.

Nulle part l'omniprésence de la diversité n'était plus évidente que dans les négociations continues, complexes et parfois exaspérantes entre les dirigeants des sociétés d'exploitation et les fonctionnaires qui leur accordaient leurs franchises d'exploitation et réglementaient leurs activités.

Par définition, ces négociations étaient spécifiques à chaque lieu : tout comme le système politique américain était décentralisé, l'environnement politique des sociétés d'exploitation l'était également. Ces négociations étaient bien plus controversées, moins prévisibles et potentiellement plus perturbatrices que les décisions rendues par les commissions de régulation des États à partir de 1907 environ.

Ce n'est qu'après 1907 que les États ont commencé à supplanter les collectivités locales comme principal lieu de régulation.

À cet égard, comme dans tant d'autres, le secteur du téléphone différait radicalement de celui du télégraphe.

Dans le secteur de la télégraphie, la réglementation étatique et fédérale était la norme depuis les années 1860, et la réglementation locale l'exception ; Dans le secteur de la téléphonie, en revanche, la réglementation étatique et fédérale est restée inhabituelle jusqu'après 1907.

Dans le secteur de la téléphonie, toute politique était (à l'exception importante du droit des brevets) locale.

Des sociétés d'exploitation comme la Chicago Telephone peuvent être qualifiées d'« associées à Bell » dans le sens où elles appartenaient en partie à une holding appartenant à Bell : American Bell (et, après 1900, AT&T). Ce lien était évident pour les initiés du secteur, comme il l'est aujourd'hui pour les historiens. Il convient cependant de rappeler qu'il n'était pas toujours évident pour le grand public.

Lors d'un voyage au Colorado en 1907, après le début de son second mandat à la présidence d'AT&T, Vail rencontra un banquier de Denver, qui ignorait tout du lien entre la société d'exploitation téléphonique locale et sa société mère, AT&T. Cet exemple était extrême. Pourtant, cela rappelle que l'industrie téléphonique était bien plus hétérogène, confuse et même chaotique à ses débuts qu'on ne le pense parfois.

Le caractère très hétérogène des débuts de l'industrie téléphonique est mis en évidence par l'absence de nomenclature d'entreprise cohérente.

La grande majorité des sociétés d'exploitation associées à American Bell, comme par exemple la Chicago Telephone Company, ne comportaient même pas le mot « Bell » dans leur nom.

Dans les années 1880, les sociétés d'exploitation les plus importantes étaient de loin celles de New York et de Chicago. New York était la ville la plus populaire du pays, son centre financier et le siège des revues professionnelles influentes Electrical Review et Electrical World. Chicago était la ville à la croissance la plus rapide du pays, la Mecque des fabricants d'équipements téléphoniques et le siège de la prestigieuse revue professionnelle Western Electrician. La centralité de New York et de Chicago dans l'Amérique de la fin du XIXe siècle – et, par conséquent, leur probable centralité dans l'industrie téléphonique – était évidente pour les dirigeants du secteur dès le début.

Si les détenteurs de brevets de Bell créaient une société d'exploitation prospère à Chicago, prédisait Vail en 1878, cela leur assurerait le contrôle de « tout le Nord-Ouest ». À l'exception de New York et de Chicago – prédisait un associé de Hubbard à peu près à la même époque –, il n'était pas important pour les détenteurs de brevets de conserver une participation financière dans les sociétés d'exploitation, puisque le territoire de chaque société était géographiquement délimité. Lorsque viendra le moment de former « une seule grande compagnie de téléphone » (un espoir commun aux premiers dirigeants de Bell et une obsession de Vail), rien n'empêchera les investisseurs d'unir les « maillons » et de « faire de la chaîne une unité ». « Je pense que Chicago est un point très important », informa Hubbard le même jour, un avocat de Chicago, « peut-être le point le plus important du pays, et il ne faut manquer aucune occasion d'améliorer et de renforcer la position que vous avez déjà acquise ».

Chicago était « vraiment plus importante » que New York, confia Hubbard à Vail le lendemain : « Avec notre siège social dans cette ville [New York], nous pouvons savoir tout ce que fait la société new-yorkaise de l'UIC Great Cities Institute, tandis que la société de Chicago pourrait faire beaucoup de choses contraires à nos intérêts, dont nous ne saurions rien jusqu'à ce que le mal soit fait.

Personne n'a mieux illustré les défis et les opportunités auxquels les dirigeants d'entreprises opérationnelles ont été confrontés au cours de leurs premières années que Charles N. Fay, le directeur général déterminé de la Chicago Telephone Company entre 1879 et 1887.

Très admiré par ses collègues pour sa personnalité affirmée, son sens aigu de l'administration et son agilité politique face aux écueils de la politique de Chicago, Fay n'a pas mâché ses mots pour décrire les défis auxquels l'industrie naissante était confrontée. Sa remarquable affirmation publique, en 1886, selon laquelle les abonnés au téléphone souffraient d'une « téléphomanie » les prédisposant à critiquer les compagnies de téléphone dont ils utilisaient les installations est tout à fait caractéristique.

L'impériosité de Fay lui a presque certainement coûté la présidence de la Chicago Telephone Company : il n'avait pas la capacité, comme l'a déclaré John Hudson, président d'American Bell, en 1887, de s'inspirer de manière constructive des idées des autres.xxxv Néanmoins, son mandat de directeur général offre un aperçu unique des défis opérationnels auxquels les dirigeants des compagnies de téléphone ont été confrontés pendant une période de changements rapides, imprévisibles et souvent déroutants.

sommaire

Le téléphone, proclamait Marshall Jewell, président

de la National Telephone Exchange Association,

dans son discours inaugural devant les membres de l'association en septembre

1882, avait été projeté dans nos « relations

sociales et commerciales » tel un météore :

il avait « saisi » toutes les branches du commerce

de ce pays « plus vite que n'importe quelle entreprise, qu'aucun

grand principe n'a jamais été développé

dans l'histoire du progrès humain ».

Cette invention, s'extasiait Jewell, promettait à l'Institut

des Grandes Villes de l'UIC plus d'« accomplissement »

pour le confort et l'activité humaine que n'importe quelle invention

antérieure à ses débuts, « à

l'exception à peine de la vapeur et de l'électricité ».

Que Jewell ait offert une tribune aussi extravagante au nouveau moyen

de communication n'avait rien de surprenant. En tant que porte-parole

de l'industrie téléphonique naissante, on attendait de

lui qu'il ne tarisse pas d'éloges sur la nouvelle technologie,

et il s'exécuta.

Ayant présidé le Comité national républicain

lors des élections de 1880, Jewell savait comment mobiliser les

foules. Pendant plus de cinquante ans, des promoteurs dans des situations

similaires avaient rendu des hommages tout aussi enthousiastes au télégraphe,

au chemin de fer et à la poste.

Aussi grandiloquent soit-il, le discours de Jewell contenait une part

de vérité.

Le téléphone était devenu un élément

incontournable du commerce américain à une vitesse remarquable.

Et nulle part ailleurs le rythme du changement n'était plus rapide

que dans les plus grandes villes du pays. En 1881, une seule ville de

plus de 15 000 habitants n'avait pas encore créé

de compagnie téléphonique, et seulement neuf villes de

plus de 10 000 habitants. En 1889, 400 millions de conversations

téléphoniques avaient lieu chaque année aux États-Unis ;

à New York, 100 000 conversations avaient lieu chaque jour.

Quatre ans plus tard, le nombre quotidien de téléphones

à Chicago était de 145 000, ce qui en faisait l'entreprise

la plus active au monde. Le rythme du changement était particulièrement

impressionnant si l'on comparait les développements aux États-Unis

à ceux d'autres régions du monde. En 1888, Chicago comptait

autant de téléphones que la Russie ; Boston autant

que les Pays-Bas.

Il est vrai que les sceptiques n'étaient pas inconnus. Le téléphone

ne remplacerait jamais le télégraphe, déclarait

un journaliste en 1881, car la parole restait dépendante de l'«

action » humaine et était donc nécessairement plus

lente que les machines : « Le monde des affaires ne

peut évoluer à un tel rythme, et le nouveau télégraphe

exige des machines, pas des hommes ». Bientôt, déclarait

le sénateur du Colorado Nathaniel Hill trois ans plus tard, le

pays allait être inondé d'une invention encore plus grande

que le téléphone : un appareil qui transmettrait

non seulement la parole – demeurée éphémère

et sujette à malentendu – mais aussi le texte écrit.

L'inventeur Elisha Gray avait présenté

les possibilités d'un tel appareil – ancêtre de ce

que nous appellerions aujourd'hui un télécopieur

– lors de l'Exposition universelle de 1893.

La commercialisation du téléphone, expliquait Gray, avait

créé une demande pour un service « de meilleure

qualité et différent ». La « révolution »

à venir dans les « moyens de communication »

serait accélérée par le télégraphe

– une machine qui, en transmettant une « fax-similé

exacte » d’un texte écrit, « accomplirait

ce qu’une lettre fait en affaires et pourrait être envoyée

aussi rapidement qu’un télégramme ».

La prédiction de Gray s’est avérée excessivement

optimiste : en réalité, le télécopieur

ne deviendrait pas un équipement standard des bureaux avant les

années 1970. Pourtant, l’expansion des entreprises

d’exploitation se poursuivit sans entrave jusqu’en 1888,

année où elle fut ralentie pendant quelques années

par un défi technique connu sous le nom d’induction, grandement

aggravé par la prolifération des tramways, de l’éclairage

et des lignes électriques. Avec l'installation de circuits à

deux fils (ou métalliques), ce problème a été

surmonté, permettant aux réseaux de connaître une

nouvelle expansion, à partir (du moins à New York) vers

1894.

L'expansion de l'industrie téléphonique dans les années

1880 est particulièrement impressionnante si on la compare à

son analogue le plus proche : le télégraphe intra-urbain

(ou de district). « Aucune invention destinée à

faciliter la communication », exultait le rédacteur en

chef du Commercial and Financial Chronicle en 1885, « n'a jamais

connu de progrès aussi rapides. Il y a dix ans, l'idée

même d'utiliser un fil pour transmettre des paroles aurait été

explorée par quatre-vingt-dix-neuf scientifiques sur cent. Il

y a six ans, le téléphone était encore au stade

expérimental, à tel point que la plupart des gens le considéraient

comme un simple jouet scientifique. Aujourd'hui, il est utilisé

dans toutes les villes et grandes agglomérations du pays, et

dans toutes les villes progressistes du monde… ». On peut

« affirmer sans se tromper », déclarait un éditorialiste

d'Electric Age en 1890, « qu'aucune autre invention dans l'histoire

du monde n'a autant accompli en facilitant les transactions commerciales

mondiales ». En un laps de temps étonnamment court, affirmait

un rédacteur de l'Electrical Review, le téléphone

avait acquis une place de choix comme « l'invention suprême

du XIXe siècle.

Pour bien comprendre pourquoi les contemporains considéraient

la commercialisation du téléphone comme un événement

majeur, il est important de reconnaître que le cœur de l'industrie

à cette époque ne résidait pas dans le réseau

longue distance naissant construit par AT&T, mais dans les sociétés

d'exploitation qui se développaient dans les plus grandes villes

du pays. Cette nouvelle perspective ascendante sur l'histoire du téléphone

a été grandement facilitée en 2001 par l'ouverture

à San Antonio, au Texas, d'archives d'entreprise à la

pointe de la technologie par SBC (une ancienne société

d'exploitation). Les fonds des archives de SBC complètent ceux

des archives d'AT&T à Warren, dans le New Jersey.

Alors qu'AT&T collectait des documents relatifs à la téléphonie

longue distance, à la recherche et au développement et

à la fabrication de téléphones, SBC se spécialise

dans les documents commerciaux de centaines d'entreprises, qu'elles

soient liées ou non à Bell, dont la Chicago

Telephone Company. Avant 2001, les historiens du monde des affaires

qui s'intéressaient aux débuts de la téléphonie

n'avaient d'autre choix que de s'appuyer sur AT&T. Inévitablement,

et souvent inconsciemment, cela les a conduits à marginaliser

les sociétés exploitantes et à considérer

les débuts de la téléphonie américaine du

point de vue d'American Bell et, après 1900, de son successeur,

AT&T. Quel que soit le nombre de boîtes de documents examinées

par les historiens, ils ne retrouvaient jamais les rapports des directeurs

ni les procès-verbaux des comités exécutifs d'une

société exploitante de téléphonie (Bell

ou indépendante), car la conservation de ces documents n'avait

jamais été du ressort d'AT&T. Si le caractère

centré sur AT&T des travaux de recherche qui en ont résulté

est compréhensible, il est regrettable, incomplet et déformant.

Les récits historiques, fondés en grande partie (et parfois

exclusivement) sur les archives d'AT&T, en disent généralement

long sur l'élaboration de la politique des opérateurs

téléphoniques, mais peu sur sa mise en œuvre, et

rien sur les politiques souvent très différentes qu'ils

ont suivies. Pour les besoins de cet essai, ces récits seront

qualifiés de centrés sur AT&T, même si, comme

plusieurs l'ont été, ils étaient très critiques

à son égard. Le choix même d'utiliser AT&T comme

acronyme (une convention adoptée, quelque peu à contrecœur,

dans cet essai) risque de confondre l'histoire de l'industrie téléphonique

avec les activités d'une seule entreprise. Avant 1920, il convient

de rappeler que l'acronyme « A.T.&.T » –

généralement composé de points séparant

les lettres et souvent appelé « A.T. & T »

– était largement réservé à la presse

financière et était rarement utilisé par les dirigeants

d'entreprise, même à des fins publicitaires. L'entreprise

était plus généralement appelée « American

Telegraph and Telegraph » ; ses titulaires de licence

étaient les « sociétés associées ».

On a peu à gagner, et beaucoup à perdre, à traiter

les sociétés d'exploitation associées à

Bell, à l'ère des débuts de la téléphonie,

comme si elles faisaient partie d'un seul et même « système

Bell » indifférencié. Le système Bell

n'a jamais été une entité unique ; de ses

origines dans les années 1900 à sa disparition en 1984,

il s'agissait plutôt d'un ensemble de sociétés d'exploitation

liées, parfois étroitement, parfois plus ou moins étroitement,

à une société holding (AT&T), un fournisseur

de services longue distance (également appelé AT&T),

un centre de recherche et développement (connu après 1925

sous le nom de Bell Labs) et un fabricant d'équipements (Western

Electric).

Bien après 1920, les sociétés d'exploitation

associées à Bell ont conservé leur propre identité

visuelle, publié leurs propres magazines, conçu leurs

propres publicités, construit leurs propres sièges sociaux

et même émis leurs propres titres. Parmi les gratte-ciel

les plus marquants des années 1920 sur le plan architectural

figuraient le siège de la New York Telephone Company à

New York et celui de la Pacific Telephone and Telegraph Company à

San Francisco.

L'hypothèse implicite selon laquelle les sociétés

d'exploitation associées à Bell étaient en quelque

sorte moins importantes qu'AT&T a été particulièrement

trompeuse. Ces dernières décennies, cette hypothèse

a acquis une certaine crédibilité. Après tout,

dans les années 1970 et 1980, les partisans d'AT&T ont déployé

des efforts considérables pour populariser l'idée que

l'opérateur longue distance d'AT&T avait longtemps subventionné

les sociétés d'exploitation associées à

Bell. L'existence réelle de cette subvention a fait l'objet d'un

débat très technique, souvent acrimonieux et apparemment

sans fin, sur ce que les initiés du secteur téléphonique

appellent les « séparations ». Il ne fait

cependant guère de doute que, avant 1920, les subventions allaient

dans le sens inverse, c'est-à-dire des sociétés

d'exploitation vers AT&T.

Pour toutes ces raisons, peu d'historiens se sont intéressés

à la stratégie commerciale des sociétés

d'exploitation associées à Bell. Certes, il existe des

historiques d'entreprises, souvent richement illustrés, de plusieurs

sociétés d'exploitation. Pourtant, relativement peu d'attention

avait été accordée aux sociétés d'exploitation

des plus grandes villes du pays dans les années précédant

l'expiration des brevets de Bell en 1894.

sommaire

Rien n'a autant faussé notre compréhension de l'ère

formatrice de la téléphonie américaine que la propension

des historiens du téléphone à supposer que la réglementation

téléphonique a débuté vers 1907, avec la

promulgation d'une loi plaçant les sociétés d'exploitation

téléphonique sous la juridiction des commissions de régulation

des États.

La politique a toujours eu son importance. De multiples façons,

les organismes politiques (et en particulier les organismes politiques

municipaux) ont exercé une plus grande influence sur l'industrie

téléphonique avant 1907 qu'après. L'historien des

technologies Thomas P. Hughes a formulé une hypothèse

célèbre : après 1870, une « constitution

matérielle » fondée sur la technologie a transformé

la société américaine tout aussi profondément

que la « constitution politique » avait transformé

la jeune république.

En téléphonie, cependant, politique et technologie ont

toujours été liées. Prétendre, comme le

font de nombreux historiens, que Theodore N. Vail a adopté la

réglementation gouvernementale après 1907 est une erreur

: Vail n'avait pas le choix. La question pertinente n'a jamais été

de savoir si l'industrie téléphonique resterait non réglementée

– car elle l'avait toujours été – mais plutôt

de savoir comment elle serait réglementée, par qui et

à quelles fins.

Entre 1879 et 1894, les dirigeants des compagnies d'exploitation furent

confrontés à deux défis politiques majeurs. Le

premier concernait l'acquisition et l'entretien des droits de passage ;

le second, la prévention d'une législation tarifaire défavorable.

Chacun de ces défis, distinctif, sera examiné successivement.

Aucune compagnie de téléphone ne pouvait prospérer

durablement dans un grand centre urbain sans concession publique. Les

concessions permettaient aux compagnies d'exploitation de naviguer dans

les méandres souvent périlleux de la politique urbaine

et d'obtenir des droits de passage. Les compagnies d'exploitation connectaient

les abonnés, et ces connexions impliquaient la pose d'une grande

quantité de fils.

À partir des années 1870, chefs d'entreprise et représentants

du gouvernement se sont penchés sur la question de la pose de

ces fils. Certains recommandaient de les enterrer sous les rues de la

ville ; d'autres de les regrouper en câbles aériens.

Chacun avait ses détracteurs. « Je suis tout à fait

convaincu », déclarait William Orton, président

de la Western Union, en 1878, « que lorsque le public comprendra

à quel point les nuisances causées par les fils électriques

souterrains seront bien plus importantes que celles causées par

le projet actuel de poteaux et de fils électriques, il y aura

une protestation bien plus fervente contre l'occupation des rues par

des tranchées que contre les poteaux, même les plus grands.

»

L'un des premiers débats publics sur ce que les critiques appelleraient

la « menace des lignes aériennes » eut lieu à

Chicago en 1875.

Un rapport du conseil municipal concluait que les lignes aériennes

menaçaient l'intégrité du système d'alarme

incendie installé par la ville après l'incendie de Chicago

de 1871. Le catalyseur fut la commercialisation rapide des compagnies

de télégraphe de district, qui fournissaient aux abonnés

les cotations du marché (au moyen d'un dispositif appelé

téléscripteur).

D'autres problèmes étaient anticipés avec la commercialisation

imminente du téléphone, dont l'expansion était

prévue à un rythme encore plus rapide. Initialement, les

échevins envisageaient d'enfouir les lignes d'alarme incendie.

Après avoir calculé le coût, ils décidèrent

d'exiger des propriétaires de tous les autres réseaux

câblés qu'ils enterrent leurs lignes.

La première ordonnance sur les fils électriques souterrains

dans une grande ville américaine fut promulguée par le

conseil municipal de Chicago en mai 1881. La loi obligeait toutes les

entreprises ayant installé des fils électriques dans les

rues de Chicago – ce qui incluait alors la Chicago Telephone Company

– à les enterrer avant mai 1883. Plus tard la même

année, un jury new-yorkais déclara certains poteaux téléphoniques

érigés par Metropolitan comme étant une nuisance,

exposant l'entreprise à des poursuites en vertu de la common

law. En juin 1884, l'assemblée législative de l'État

de New York promulgua une loi exhaustive sur les fils électriques

souterrains. Cette loi fixait un calendrier pour l'enfouissement des

fils aériens de toutes les entreprises de télégraphe,

de téléphone et d'éclairage électrique de

l'État qui exploitaient des franchises dans les villes de plus

de 500 000 habitants, c'est-à-dire New York et Brooklyn.

Les dirigeants des entreprises d'exploitation réagirent à

la législation sur les fils électriques souterrains avec

une inquiétude non dissimulée. L'ordonnance de Chicago

sur les lignes souterraines, avertissait Morris F. Tyler en septembre

1882, constituait « l'attaque la plus sévère »

de la part d'une agence gouvernementale à laquelle les compagnies

de téléphone n'avaient pas encore été confrontées.

Tyler supposait que la loi serait déclarée nulle, car

il tenait pour acquis que ses dispositions étaient impossibles

à respecter. C'était un « principe élémentaire

», expliquait Tyler, que la promulgation d'une loi exigeant «

une chose physiquement impossible est nulle ». Si les exploitants

pouvaient démontrer qu'en enterrant les lignes, « l'entreprise

sera enterrée avec elles », la loi n'aurait aucun effet

pratique.

Thomas D. Lockwood, électricien chez American Bell, a contesté

la présomption selon laquelle le mouvement en faveur de l'enfouissement

des lignes était « véritablement » populaire.

Il s'agissait plutôt, selon lui, de l'œuvre d'« intérêts

particuliers », notamment des « inventeurs professionnels »,

qui avaient tout à gagner à maintenir les voies publiques

du pays dans un état de « convulsion volcanique ».

D'autres imputaient la responsabilité de la législation

aux concessionnaires de canalisations souterraines. « Même

la bande de monopoleurs intrigants qui détient le droit de construire

des métros », balbutiait un rédacteur en chef

de la presse spécialisée en 1884, « ne peut

pas forcer l'enfouissement des lignes téléphoniques »

en l'absence de preuves solides de la faisabilité technique et

de la rentabilité d'un tel projet.

La plausibilité de ces théories quasi conspirationnistes

fut grandement renforcée par la constatation qu'à Chicago,

les ingénieurs de Western Electric, Enos Barton et Milo

Kellogg, avaient publiquement fait pression sur le conseil municipal

pour qu'il enfouisse les lignes. Dans leur « anxiété »

à l'idée de vendre des câbles à la compagnie

de téléphone – comme l'expliquait Norman Williams,

président de la Chicago Telephone Company, à Theodore

N. Vail, principal actionnaire de la compagnie, en 1883 –, Barton

et Kellogg n'hésitèrent pas à « préconiser »

l'adoption de câbles souterrains. Williams concéda que

la tentative de Western Electric d'obtenir des contrats pour des câbles

souterrains était « tout à fait légitime »

d'un point de vue commercial.

Il avertit néanmoins que cela pourrait s'avérer désastreux

pour la Chicago Telephone Company. Williams implora Vail d'entreprendre

un « travail missionnaire » avec Barton et Kellogg ?

Après tout, Barton et Kellogg étaient les dirigeants d'une

entreprise censée coopérer avec American Bell, et dont

American Bell détenait une part substantielle du capital. Barton

et Kellogg ne devraient-ils pas être encouragés à

se montrer plus discrets dans leurs futures déclarations publiques

sur le caractère pratique de ces câbles, et notamment sur

leur adéquation au service téléphonique longue

distance (un fait qui restait à établir) : « La

moindre promesse concernant l'utilisation de ces câbles sera exploitée

par la ville et par les journaux, et il devient donc nécessaire

d'être très prudent dans leurs déclarations au public. »

De nombreux dirigeants du secteur téléphonique, dont Vail,

doutaient encore en 1885 de la faisabilité technique des câbles

souterrains pour le service téléphonique (en particulier

pour les longues distances).

Lorsque les organismes gouvernementaux ont commencé à

exiger l'enfouissement des câbles, les compagnies de téléphone

ont rapidement mis au point des méthodes pour se conformer à

la loi. Les responsables du secteur téléphonique n'avaient

tout simplement pas d'autre solution, a déclaré Thomas

D. Lockwood, électricien américain de Bell, à la

NTEA en 1884, pour enterrer rapidement et à moindre coût

chaque fil téléphonique traversant les quartiers d'affaires

centraux des grandes villes du pays. À Chicago, l'enfouissement

des câbles souterrains a été supervisé par

Charles N. Fay ; à New York, par Vail. (Fay s'appuya initialement

sur des injonctions pour empêcher le conseil municipal d'intervenir

sur les biens de l'entreprise ; cependant, il conclut presque immédiatement

qu'il serait plus prudent de se conformer à la loi.) En règle

générale, les responsables de l'entreprise d'exploitation

parvenaient à un compromis avec les autorités gouvernementales,

qui autorisait l'enfouissement des câbles uniquement dans les

quartiers les plus densément peuplés de la ville. Malgré

cela, le rôle de la réglementation gouvernementale dans

la promotion de l'innovation fut impressionnant et confirma pleinement

la prédiction d'Alexander Graham Bell selon laquelle seule une

décision politique pouvait imposer l'enfouissement des câbles.

L'enfouissement des câbles téléphoniques élimina

l'un des points de discorde les plus visibles entre les citadins et

l'opérateur téléphonique urbain. Loin des yeux,

loin du cœur : l'opérateur téléphonique

semblait moins redoutable lorsque sa présence n'était

plus vantée par un enchevêtrement de câbles sur chaque

artère principale. Ses avantages n'étaient en aucun cas

purement esthétiques : les câbles souterrains étaient

moins coûteux à entretenir et moins susceptibles d'entraîner

l'entreprise dans des poursuites judiciaires. Aucune question ne perplexifait

autant les dirigeants des sociétés d'exploitation que

la tarification du service téléphonique. Initialement,

les titulaires de licences Bell fixaient des tarifs bas pour concurrencer

Western Union, qui avait rapidement commencé à créer

ses propres sociétés d'exploitation téléphonique

en 1878. Cette période de concurrence prit fin en novembre 1879,

lorsque Western Union s'entendit avec les investisseurs bostoniens qui

contrôlaient les brevets Bell pour se partager le marché.

Désormais, les titulaires de licences Bell se concentreraient

sur la téléphonie et Western Union sur la téléphonie.

La volonté de Western Union d'abandonner le téléphone

a longtemps intrigué les historiens du monde des affaires, qui

l'ont souvent qualifiée de pire décision commerciale de

l'histoire. Comment l'expliquer ?

Les dirigeants de Western Union avaient de bonnes raisons de se concentrer

sur leur activité principale, la télégraphie longue

distance. De plus, ils avaient échoué lors d'au moins

une tentative de rachat de Bell et, en 1879, craignaient une attaque

concurrentielle du financier Jay Gould sur leur activité principale.

Rien ne préoccupait davantage les dirigeants de Western Union

que la possibilité que Gould s'allie aux intérêts

de Bell pour créer un empire commun du télégraphe

et du téléphone.

Les dirigeants de Western Union reconnaissaient leur extrême impopularité

et que toute tentative d'absorption des intérêts de Bell

risquait de susciter une législation fédérale visant

à limiter leur pouvoir.

« Des causes extérieures à la force de nos

brevets » ont renforcé les détenteurs de brevets

de Bell dans leur lutte contre Western Union, a déclaré

Forbes à James Storrow, avocat spécialisé en brevets

de Bell, en 1880. « La présence de Gould sur le terrain »,

ainsi que « l'existence d'une opinion publique considérable

contre Western Union » étaient « incontestablement »

des facteurs importants qui « ont grandement accru l'anxiété

de cette entreprise quant à un règlement à l'amiable ».

Tout le monde comprenait qu’une lutte juridique prolongée

aurait été désastreuse. « La séparation

des intérêts », observait Bell en juin 1876,

relatant une conversation récente avec son rival inventeur Elisha

Gray, « entraînera de longs procès et, au final,

la Western Union pourra intervenir et racheter le groupe de son choix ».

En cas de bataille juridique prolongée, prévenait William

Orton, président de la Western Union, en 1878, l'introduction

commerciale du téléphone serait sérieusement retardée,

« quel qu'en soit » le résultat :

« Le premier effet de la concurrence sera une baisse des

tarifs et une augmentation des dépenses. Une lutte prolongée

détruira la valeur de tous les intérêts. »

Les investissements dans « tous ces brevets »

– y compris le téléphone – impliquaient, déclarait

John Murray Forbes, père de William Forbes, en 1880, « trop

de bonne volonté et de travail acharné » –

même s'il ajoutait rapidement qu'il était ravi que les

investisseurs « plus audacieux » en tirent « des

profits mirobolants ».

D'une certaine manière, la solidité juridique des brevets

de Bell, souvent invoquée par les triomphalistes d'AT&T pour

expliquer sa victoire, résultait de la timidité avec laquelle

Western Union les avait contestés devant les tribunaux. Chacun

se souvenait de l'âpreté de la bataille concernant les

brevets télégraphiques de Morse (George Gifford, avocat

spécialisé en brevets chez Western Union, avait participé

au précédent litige) et personne ne souhaitait revivre

ce fiasco.

Cette période de compétition donna un puissant élan

à l'industrie naissante du téléphone. « Elle

devint », comme le rappelait Lockwood en 1887, « un

moyen de diffuser largement l'usage du téléphone sur le

territoire, d'implanter massivement le central téléphonique

et d'habituer le public à son usage fréquent, un moyen

qu'aucune autre agence n'aurait probablement pu égaler ».

Pourtant, elle posa des défis majeurs aux dirigeants des entreprises

d'exploitation. Les « conditions particulières et

défavorables » dans lesquelles le service téléphonique

avait été établi – du moins l'expliquait Hall

en 1881 – et en particulier la vive concurrence entre Bell et Western

Union, avaient rendu la grande majorité des sociétés

exploitantes non rentables et avaient laissé peu de temps pour

« délibérer ou étudier »

les tarifs.

La fusion des sociétés exploitantes Bell et Western Union

en novembre 1879 plaça les dirigeants des sociétés

exploitantes au défi de convaincre les abonnés (comme

on appelait alors les utilisateurs du téléphone) de payer

plus cher pour accéder au réseau désormais élargi.

C'était contre-intuitif, car il était largement admis

que, si une compagnie de téléphone était bien gérée,

elle réduirait ses coûts, à l'instar d'un grossiste,

et répercuterait la différence sur ses clients. Ce que

les économistes appelleraient plus tard les « économies

d'échelle » était une maxime commerciale, et

il semblait inconcevable qu'elle ne s'applique pas à l'industrie

téléphonique.

Ce n'est que lentement que les contemporains de l'UIC Great Cities Institute

se sont convaincus que, dans le secteur de la téléphonie,

contrairement à la plupart des autres secteurs, les coûts

augmentaient avec l'expansion de la production (c'est-à-dire

du service téléphonique). Les dirigeants des sociétés

d'exploitation, comme l'expliquait Hall, avaient appris par «

expérience amère » que les coûts par abonné

augmentaient nécessairement avec l'expansion du réseau

de l'entreprise – une relation, prédisait-il, que l'abonné

moyen trouverait « incompréhensible ». Les porte-parole

de l'industrie manquaient peu d'occasions de souligner cette découverte

dans leurs déclarations publiques à la presse. Pourtant,

comme Hall l'avait prédit, les abonnés restaient sceptiques,

tout comme la presse.

L'idée que les tarifs téléphoniques devraient augmenter

avec l'expansion du réseau était ridiculisée par

un éditorialiste du New York Times dès août 1901.

Pour l'avocat new-yorkais Simon Sterne, c'était tout simplement

absurde. Pour enfoncer le clou, Sterne a fait une analogie entre le

service téléphonique et la sociabilité urbaine.

Juste parce qu'il pouvait – s'il le voulait – saluer tous

ceux qu'il croisait dans la rue, se disait Sterne, il ne voyait aucune

raison de l'obliger à les joindre tous par téléphone.

Les abonnés au téléphone comme lui étaient

bien trop occupés pour utiliser le téléphone comme

moyen de communication : ils limitaient leur usage à leurs

relations professionnelles ou sociales, et ne comprenaient pas pourquoi

l'opérateur téléphonique avait l'audace de leur

faire payer le privilège de parler à des personnes avec

lesquelles ils n'avaient aucune envie de converser.

La plupart des opérateurs télécoms facturaient

un forfait pour l'utilisation illimitée du téléphone

pendant une période donnée. Les abonnés avaient

le droit d'utiliser n'importe quel téléphone du réseau

de l'opérateur (en plus, bien sûr, du leur). Pour prouver

leur statut d'abonné, l'opérateur leur délivrait

des cartes imprimées spéciales. Plusieurs de ces cartes,

émises par la Chicago Telephone Company dans les années

1880, sont conservées aux archives de la SBC à San Antonio,

au Texas. Si un abonné souhaitait utiliser un téléphone

public, il avait le droit de le faire gratuitement.

L'hypothèse selon laquelle l'accès illimité au

service téléphonique était transférable

d'un téléphone à l'autre peut paraître curieuse

aujourd'hui. Pourtant, elle n'a été abandonnée

que progressivement. En 1894, par exemple, des pharmaciens de Milwaukee

ont poursuivi la Milwaukee Telephone Company pour faire respecter le

droit des abonnés à utiliser gratuitement les téléphones

publics. Cette présomption a connu une mort lente : en 1902

encore, un éditorialiste de l’Electrical World la tenait

pour acquise.

Les non-abonnés n’étaient pas censés utiliser

le téléphone d’un abonné – un abus connu

sous le nom de « mise en place de téléphones

publics » (expression empruntée au monde ferroviaire).

« L’utilisation des téléphones d’abonnés

par des clients de passage », expliquait la liste des abonnés

de la Metropolitan Telephone Company pour 1884, « constitue

une violation du contrat et un préjudice pour l’entreprise. ».

En pratique, cependant, cette interdiction s’est avérée

impossible à appliquer, les abonnés ne voyant guère

de raisons de ne pas rendre service à un voisin ou à un

ami. (Comme les abonnés payaient un tarif fixe, la mise en place

de téléphones publics n’augmentait pas le montant

de leur facture.)

Les tarifs fixes – comme on a fini par appeler ce système

de tarification – présentaient plusieurs avantages. C'était

simple, cela favorisait l'expérimentation généralisée

d'un nouveau média inconnu et était facile à gérer :

le seul appareil de mesure nécessaire était un calendrier.

Pour la plupart des entreprises, ce système de tarification fonctionnait

plutôt bien et allait longtemps rester la norme pour le service

local.

Pour le nombre relativement restreint d'entreprises situées dans

les plus grandes villes du pays, les tarifs forfaitaires sont cependant

rapidement devenus un défi opérationnel majeur. Certains

abonnés – bûcherons, commissionnaires et banquiers

– utilisaient leur téléphone presque en permanence,

encombrant les circuits et augmentant les coûts de commutation.

D'autres étaient mécontents des tarifs élevés

pratiqués par l'entreprise. Pour d'autres encore (probablement

le plus grand nombre), les tarifs forfaitaires les décourageaient

d'utiliser le téléphone.

Les dirigeants des entreprises se sont efforcés, avec plus ou

moins de succès, de résoudre le défi posé

par les tarifs forfaitaires.

Ce problème était bien plus urgent que les défis

techniques posés par la téléphonie longue distance.

Pour la grande majorité des utilisateurs du téléphone,

l'unité spatiale pertinente n'était pas la région

(et encore moins le pays), mais la localité. Loin d'être

un réseau homogène, l'industrie téléphonique,

à ses débuts, était un patchwork. Un nombre relativement

restreint de commerçants, d'industriels et de financiers recherchaient

– et étaient prêts à payer – un service

interurbain et (à partir de 1885) même interrégional.

La grande majorité souhaitait simplement appeler un médecin,

commander à manger à l'épicier ou discuter avec

sa famille et ses amis à l'autre bout de la ville.

Pour eux, le service téléphonique local était le

seul type de service téléphonique qu'ils connaissaient

ou souhaitaient. Appeler quelqu'un dans une autre ville – et encore

moins dans un autre État – était un événement

rare et mémorable. Pour la grande majorité des Américains,

cela allait rester vrai jusqu'après la Seconde Guerre mondiale.

Tout comme le service téléphonique était local,

la réglementation téléphonique l'était aussi.

Dès le début, les compagnies de téléphone

ont évolué dans un environnement réglementaire

extrêmement dense et parfois d'une complexité déconcertante.

Dans ce contexte, les responsables téléphoniques se sont

retrouvés pris dans une lutte perpétuelle avec les autorités

gouvernementales, les associations professionnelles et les groupes d'utilisateurs.

La concurrence dans le secteur de la téléphonie a toujours

été artificielle : contrairement à l'impression

répandue parmi les partisans et les détracteurs du secteur,

à aucun moment de son histoire, la concurrence débridée

n'a prévalu. Dès le départ, le succès ou

l'échec des opérateurs téléphoniques dépendait

de la capacité des responsables à obtenir des chartes

favorables et à empêcher l'adoption de lois hostiles (tant

au niveau local qu'au niveau de l'État). Peu de secteurs ont

été aussi profondément façonnés par

les décisions politiques. Rares sont ceux qui ont su dissimuler

avec autant d'habileté leur influence non seulement sur la technologie

et l'économie, mais aussi sur la politique et la culture.

Le développement de la téléphonie au XXe siècle

a occulté son caractère localiste à ses débuts,

au double sens où elle offrait un service local et était

soumise à la réglementation locale. Il est si courant

aujourd'hui d'appeler un ami ou un parent à l'étranger

– ou d'envoyer un courriel à l'autre bout du monde –

qu'on oublie facilement à quel point une telle pratique aurait

semblé inhabituelle il y a un siècle. On ne saurait trop

insister sur l'importance de distinguer la capacité théorique

d'effectuer une action (comme appeler longue distance) de la probabilité

qu'une telle action soit effectivement réalisée.

Malgré tous les efforts déployés par les publicitaires

de l'industrie téléphonique, rien ne prouve que plus d'un

infime pourcentage d'Américains à la fin du XIXe siècle

ait manifesté le moindre désir de téléphoner

longue distance. S'ils souhaitaient contacter quelqu'un (comme le proposait

une campagne publicitaire téléphonique ultérieure),

ils avaient toujours la possibilité d'envoyer un télégramme

ou une lettre. Le principal – et même le seul – concurrent

du téléphone, comme l'expliquait un initié du secteur

en 1884, était le « petit garçon » sur lequel

les employeurs comptaient pour faire les courses. Le salaire d'un petit

garçon s'élevait à environ 3 dollars par semaine ;

si un employé ne pouvait pas se permettre de payer 1 dollar par

semaine pour un service téléphonique, il était

préférable de ne pas s'abonner.

Aucun directeur d'entreprise n'a accordé autant d'attention à

la question des tarifs (comme on appellerait la tarification du service

téléphonique) qu'Edward J. Hall, Jr., directeur de la

société Bell à Buffalo, dans l'État de New

York. Dès 1880, Hall prédisait que l'utilisation du téléphone

dans les entreprises d'exploitation situées dans les grands centres

urbains se développerait si les directeurs d'entreprise pouvaient

facturer à l'appel plutôt qu'à l'année. Le

système de tarification de Hall, initialement baptisé

« système Buffalo », puis connu sous le

nom de service mesuré, présentait, selon Hall, un « élément

d’équité », en contradiction avec les

tarifs forfaitaires, qu’il reconnaissait (à juste titre)

comme étant purement arbitraires. Le tarif de base était

de 10 cents par appel, avec un minimum de 500 appels par an.

Le service mesuré a rencontré une vive résistance

de la part de nombreux, voire de la plupart des utilisateurs de téléphone,

et a été introduit avec succès avant 1894 dans

un nombre relativement restreint de villes, dont Buffalo et San Francisco.

Pourtant, il n’était pas illogique. Si les sociétés

d'exploitation continuaient à facturer des tarifs fixes –

du moins c'est ce que Hall prévoyait en 1880 –, elles seraient

contraintes, au fil du temps, d'augmenter leurs tarifs à un prix

si « rigide » que le nombre d'abonnés en

serait considérablement réduit. Le service mesuré,

en revanche, encourageait les utilisateurs à définir leurs

propres règles d'utilisation du nouveau moyen de communication.

Des groupes d'individus pouvaient se regrouper pour installer un téléphone,

qu'ils pouvaient ensuite louer à toute personne se trouvant à

proximité :

« Une personne, cinq ou dix personnes peuvent utiliser le

téléphone ensemble ; n'importe qui pourrait venir

dans la rue et l'utiliser ; plus il y en a, mieux c'est.»

Hall reconnaissait que le service mesuré réduirait le

nombre d'appels des gros utilisateurs, car ils seraient désormais

incités à décourager les appels futiles. (Les principaux

coupables étaient, si l'on en croit les articles de la presse

spécialisée, de jeunes employés de bureau, avides

de quiz sur le baseball et d'actualités sportives.) Pourtant,

il était convaincu que cela augmenterait le nombre d'appels des

utilisateurs occasionnels et constituerait donc un bénéfice

social net : « Notre intérêt est d'abord

l'intérêt du public, de rendre tout accessible et gratuit,

même payant, et d'utiliser le plus possible, pour travailler avec

[les utilisateurs] plutôt que contre eux.»

Hall reconnaissait que le service mesuré était difficile

à vendre aux utilisateurs de téléphone habitués

aux tarifs forfaitaires. Il restait néanmoins convaincu que le

« véritable système » consistait

à « rémunérer » chaque service

et proportionnellement au service rendu. Les dirigeants des sociétés

d'exploitation, selon lui, avaient deux options : appliquer un

tarif forfaitaire élevé et fournir un service illimité,

ou payer une petite location et facturer par message, « afin

de généraliser l'usage du téléphone ».

Hall préférait la seconde option. Après tout, selon

son plan, « l'intérêt de l'entreprise est que

les machines soient utilisées au maximum ; l'intérêt

de l'abonné est d'en limiter l'utilisation.» À l'UIC

Great Cities Institute, les incitations étaient inversées :

l'exploitant était incité à restreindre l'utilisation,

tandis que les abonnés ne l'étaient pas.

L'avantage non négligeable du service tarifé était,

et non le moindre, son efficacité à prévenir l'utilisation